第一章 媒介外生态影响下《人物》杂志宏观转变

第一节 政治化、市场化、数字化生态阶段变迁

一、 政治化生态阶段(1980-2003)

1980 年对于中国来说是一个新的开始,人们刚刚告别“沉闷和灰色的 70 年代”,迎来了改革开放的春风,八十年代被称为“新时期的降生与过渡的时代[1]”。人们开始反思“文革”,人民出版社的编辑们认为人们愚昧是“文革”发生的原因之一,于是决定创立一本杂志来引导人们的思想。第一任主编刘冬青在讲述创刊初衷时提到《左传》、《史记》的文化使命,并对它们在近几十年黯淡无光而感到惋惜。“我们何不创办一种各种人物的杂志呢?古人说,以人为镜,可以知得失,写人,写古今中外各种各样的人,通过人了解历史,了解世事也了解现实。让那些美好的心灵给予激励,让有益的实践给人以启迪,让坏人丑行给人以告诫。我相信人们需要这样一种杂志。”[2]在这样的背景下《人物》杂志诞生了。在创刊初期,《人物》杂志为双月刊,黑白印刷,主要以约稿形式征集名人生平,含有少部分的名人自述。这些名人涉及老干部、民主人士、国民党将领,民族资本家等。尽管他们的身份不同,但大都有过在“文革”中被批斗的遭遇。1977 年,胡耀邦担任中组部部长,实行大刀阔斧的改革,提出拨乱反正、平反冤假错案。《人物》在这样的历史背景下,成为顺应这一政治趋势的工具和先锋。陈有和曾说:“据国外回来的人讲,欧美大学及研究机构几乎都订阅了《人物》杂志他们将《人物》是否介绍了某人,作为此人是否被平反的参考。”

1992 年,邓小平强调坚持以经济建设为中心,推动了经济发展和市场经济改革。《人物》杂志也开始做出市场化的探索,于 1993 年从 176 面增至 192 面,且封面、封底改为四色彩印。杂志的报道对象增加商业精英和体育精英、科技精英,但关注的不多,仍以历史名人、当代政治精英为主。

..........................

第二节 叙事路径与报道主体的转变

一、路径矛盾:否定“文革”又模仿“文革”的叙事路径

八十年代的《人物》杂志由于在很特殊的历史语境下诞生,又有着国家级主流刊物的身份,它不仅背负着政治重任,也为其他主流媒体起着示范作用。在《人物》杂志创刊初期的文本中,随处可见对“文革”往事的回顾。该杂志对“文革”采取全面否定的态度,并对“文革”中对人的迫害细枝末节展开描写,以此警示世人悲剧不可再重演一次,在历史的伤口被重新揭开的同时,许多知识分子和革命干部等传统精英身上的负面标签得以卸下。

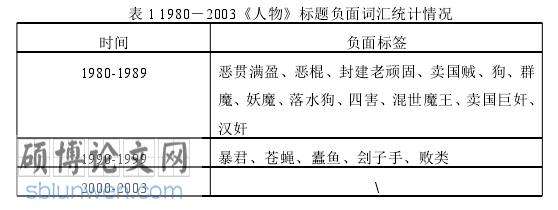

与此同时这一时期的《人物》杂志也存在一些问题,在撕下一些人标签的同时,又把另一些人贴上标签。《人物》杂志的第一期编者按写着:“一方面是为好人立传,”另一方面是“至于恶人丑行,本文也予以少量刊登,以作反面教材”[2]。创刊初期的《人物》杂志采用的是二元对立的叙事框架,把人分成“好人”与“恶人”。“好人”主要是指在各个领域做出杰出贡献的精英,而“恶人”则主要指破坏祖国和平统一,阻碍社会发展的人。对前者,叙述者极尽吹捧,把人物塑造成完美无缺、可供学习甚至是膜拜的对象。而对于后者,标题和文本则充满诋毁之词,作者用片面的角度去评价反面人物所做的“恶”事,把一切“恶”归结于个人,忽略了人物所处的时代背景和家庭环境等复杂因素。笔者将 1980-2003 年中的《人物》的标题中出现负面的标签词汇做出统计,这 23 年统计的杂志样本为 181 期:

新闻媒体论文怎么写

第二章 《人物》精英媒介形象流变生态环境分析

第一节 权力结构转变下中国式精英的重构

一、精英的概念变更

中国学者在引进西方的“精英”概念时,已经将这一概念融入中国的具体语境。在西方,精英指位于社会中上层,受过良好的教育,气质和能力出众的群体,从柏拉图到“精英”理论的先驱帕累托,都把精英指代为政治层面的优秀人才。而在中国,精英仅仅具备西方所说的较好的资源和能力是不够的,只有将资源和能力反哺社会,并且具备良好道德品行的人才能称之为“精英”。

相比于西方,中国的精英对阶层来源没有很严格的限制,来自中上阶层的群体可能成为精英,来自中下层或者下层的群体也可能成为精英。庞大复杂的人口状况,和延续 1300 多年的科举制度以及如今的高考制度为上下层的阶层流动提供更多可能性。相比于西方对政治精英的关注,中国长期以来更加关注政治精英和知识精英,而这两者有着紧密联系,“学而优则仕”成为长期以来的社会文化传统。文化精英与知识精英界限模糊,二者在“优”的条件下可以互相转换,知识分子长期在社会的进程中起重要作用,“修身、齐家、治国、平天下”是传统知识分子的理想,这份理想一直延续至今,使知识分子成为社会的中坚力量。

1912 年清朝末位皇帝溥仪退位,中国结束了长达 268 年的清朝统治,也结束了两千多年的帝制统治时期。毛泽东、周恩来、刘少奇等老一辈革命家带领人们建立了新中国,既对中国的政治有重大建树,又引导革命走向胜利。因此这些政治精英很长一段时间以来是大众所尊敬和崇拜的对象。于是八十年代的《人物》杂志关注的精英,延续着中国社会很长一段时间以来对政治精英、文化精英的关注,这些精英往往集中在单一个体身上,即个体身上同时呈现多种价值符号,既是“政治精英”,又是“知识精英”。

.............................

第二节 中国语境下的科层制现象

一、科层现象在中国的阐释

自 1949 年中国共产党建立新中国以来,部门化和专业化的科层体制开始逐渐推行。各项制度都陆续制定,规定了不同等级、不同职位,不同部门的权力和职责,同时逐步确立了现代公务员制度,尤其是考试录取公务员的制度。[3]探讨科层制,必须追溯到科层制的理论源头马克思·韦伯。韦伯论述了权力的三种形式:传统权威、克里斯玛权威和合理权威。传统权威指利用君权神授的神圣性或通过传统授命手段获取权力至上,克丽斯玛权威则指个体利用自己的人格魅力或者英雄气概获取创立制度的合法性,合理权威是指人民相信统治者的章程所规定的制度和指令的合法权力至上,他们的权力得到合法授权。在第三种合理权威的基础之上建立的组织制度,即称为科层制。科层制有两大特点,第一是理性,第二是符合市场经济的要求,以计算为内在基础。员工在科层体系中的职务内容、职务纪律、等级权限、薪资报酬、工作时间都有着固定的要求,严格的规定和计算标准使人在工作中成为无差别的个体。

马克思·韦伯所提出的科层制的背景是 19 世纪后期 20 世纪初,结合德国的社会科学和美国的工业主义进行研究。随着全球化的发展,科层化逐渐成为一个世界普遍现象。在 1949 年以后中国出现的科层制现象,继承了科层制的理性部分。科层制既改变了组织关系,又重塑着中国社会的精英形象,这种力量具体作用在《人物》杂志身上,从亲朋好友视角到记者视角,精英媒介形象从具有感性色彩转变为呈现理性色彩。

..............................

第三章《人物》内部微生态研究:精英媒介形象变迁..............................38

第一节 精英媒介形象与叙述方式转变......................................38

第二节 仪式传播与个体认同:年度影响力人物群像呈现......................46

第三节 《人物》不同媒介形象的重叠与断裂..............................52

结语..........................................63

第三章《人物》内部微生态研究:精英媒介形象变迁

第一节 精英媒介形象与叙述方式转变

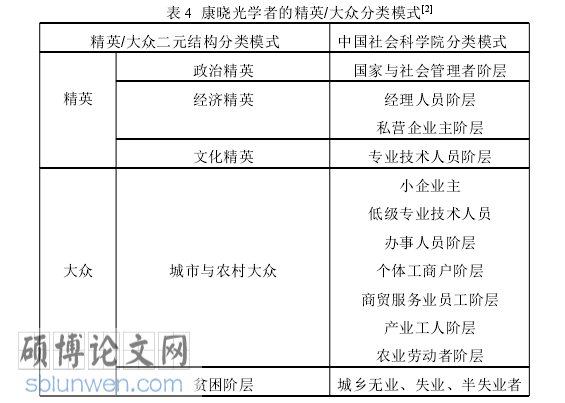

一、群体报道转向:精英仍然占据主体

自改革开放以来,中国的社会结构发生重大变迁,社会分层结构转变是社会结构变迁的核心。分层是指社会的一种特殊观察视角,从人们社会地位垂直变化的角度观察社会。[1]2004 年,中国社会科学院的社会学家在三年的实际调查基础之上,以职业为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的多少为依据,把中国社会划分为十大阶层。组织资源主要是指依据国家政权组织和执政党组织系统而拥有的支配社会资源的能力。经济资源主要指生产资料所有权、使用权和经营权;文化资源是指对社会以证书或资格加以认可的知识和技能的拥有。[2]简单来说这三种资源是世俗所称的“权”“钱”和“文化”。十大阶层的顺序依次是国家与社会管理阶层,经理人阶层,私营企业主阶层,专业技术人员阶层,办事人员阶层,个体工商户阶第一节 精英媒介形象与叙述方式转变一、群体报道转向:精英仍然占据主体自改革开放以来,中国的社会结构发生重大变迁,社会分层结构转变是社会结构变迁的核心。分层是指社会的一种特殊观察视角,从人们社会地位垂直变化的角度观察社会。[1]2004 年,中国社会科学院的社会学家在三年的实际调查基础之上,以职业为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的多少为依据,把中国社会划分为十大阶层。组织资源主要是指依据国家政权组织和执政党组织系统而拥有的支配社会资源的能力。经济资源主要指生产资料所有权、使用权和经营权;文化资源是指对社会以证书或资格加以认可的知识和技能的拥有。[2]简单来说这三种资源是世俗所称的“权”“钱”和“文化”。十大阶层的顺序依次是国家与社会管理阶层,经理人阶层,私营企业主阶层,专业技术人员阶层,办事人员阶层,个体工商户阶

新闻媒体论文参考

结语

一、多重媒介生态因子的影响

从 1980 年创刊到 2018 年,《人物》是中国媒介生态变迁的影子。八九十年代《人物》杂志延续中国历史上对政治精英和文化精英的重视,主要报道这两个群体;九十年代实行市场化体制改革以后,《人物》杂志除了依然主要关注政治精英和知识精英,也开始关注体制内的商业精英,但鲜少报道体制外的商业精英。到 21 世纪初,《人物》杂志对体制外的商业精英也开始关注,能带领大众突破传统、开创新的生活方式的“时势英雄”成为该杂志的主要关注对象、流量明星也开始着重报道并登上《人物》杂志封面。传统媒体与新媒体的融合使《人物》关注的群体更加广泛,依据《人物》杂志、微信公众号以及微博媒介的不同特性选取不同的群体进行报道,以此吸引更广泛的受众。

《人物》在 38 年的不断改版中,主要受社会权力结构转变、科层制在中国的渗透、互联网时代以及市场化竞争四种媒介生态因子的影响。

在社会权力结构转变方面,从乡土社会到后乡土社会,时势权力成为社会的主导力量,新时代中带领人们利用新事物和新的生活方式的“时势英雄”成为社会主流。典型的例子为马云的支付宝改变了人们的生活方式,在很多年的坚持中,他从普通大众转变为商业精英,一度成为“创业神话”以及阶层逆袭的榜样。这样的人适应新时代的发展需求成为新的关注对象。在社会更新换代太快的今天,顺应时势的人于是得到更多的关注。

除了社会权力结构的转变,科层制在中国的渗透,也是 1980 年至今中国媒介生态发生的重大转变之一,科层制度从数量上到价值符号上都在改变着精英。职业结构的高级化使精英的数量越来越多,激烈的市场竞争使精英的职业态度也相应发生转变,变得更加大众化和亲民化。

互联网的到来使大众和精英有了更多自我言说和自我展现的机会,精英和大众不再呈现传统的刻板印象,二者身上的部分特征重叠,精英和大众一样,有性格瑕疵,有人生低谷,有胆怯的事情。大众也可以像精英一样,有高雅的兴趣、有不断拼搏的精神,正是通过深入、多元的采写,无形中缩短精英和大众的距离,使他们的界限模糊。

市场化的竞争迫使《人物》在发展中必须考虑到更多人的需求和品位,将精英与大众的界限模糊有利于吸引更多的读者。

参考文献(略)