第一章 源流与概念:框架理论与社会建构

1.1 理论的源头:框架理论溯源

18 世纪 50 年代,加拿大人类学家贝特森在旧金山动物园观察猴子的行为时萌发了“框架”的最初构想。1955 年,在《关于戏剧与幻想的理论》一文中,贝特森首次提出“框架”这一概念。贝特森去动物园是为了确定动物是否能够认识到对方给予符号的象征性以及是否能够接收到这种信号。“两只小猴子在玩耍,它们在进行一个互动序列,其中的单位动作或信号与战斗相似,但却与之不同[53]”。贝特森认为,唯一的解释一定是猴子能够交换信号,区分不同相似行为之间的差异。因此,贝特森的框架概念与沟通有关。

而后,20 世纪 70 至 80 年代,学者卡尼曼与特沃斯基通过实验的方法证实事件不同的呈现方式会影响人们的决策行为。1974 年卡尼曼与特沃斯基在研究中展示出个体在不确定情况下进行选择和判断的方式。1979 年,卡尼曼与特沃斯基又将该实验结果运用到经济学领域。他们提出,在方案决策中,如果对于案件的表述是正向的,那么人们会倾向于做出肯定的决定,而如果对于案件的表述是负面的,那么人们则会倾向于做出冒险的决定。在认知心理学领域,卡尼曼与特沃斯基的框架分析说明,人们在决策的过程中,不仅存在理性因素也同样存在非理性因素,这对新闻传播领域的效果研究有一定的借鉴意义。

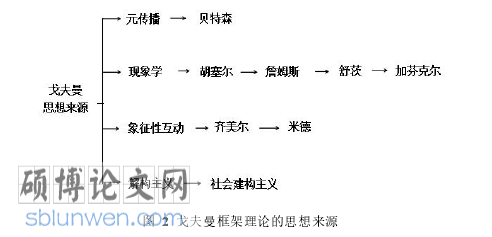

框架理论的社会学源头可追溯到戈夫曼的框架分析,其理论有四条源流分支,分别为:元传播、现象学、象征性互动与社会建构主义(图 2)。其中最主要的是现象学研究领域。戈夫曼曾明确宣称,他走的是与胡塞尔、威廉·詹姆斯以及舒茨相同的现象学道路。胡塞尔是现象学的创始人,其现象哲学的观点强调意识的主观能动作用,认为个体是通过所谓“主体间关系体”来完成从个人生活世界向人类共同世界的过渡。客观世界的建构,也是通过个人主观意识的塑造过程而完成的。

新闻媒体论文参考

1.2 框架的内涵:重要概念解析

笔者认为,《框架分析》一书中有几对重要概念,对我们理解新闻如何建构社会现实具有指导性意义。因此有必要对其进行梳理与解释,以便更好地理解新闻文本的制作及其与受众的互动关系。

(1)自然框架与社会框架

戈夫曼认为社会生活中的基本框架可分为自然框架与社会框架两种。自然框架是由物理世界所决定的,并为人们所共享。同时,物理世界是有组织的,最终由自然科学给出的解释来证明。社会框架中均包含社会既定规则,它能够帮助我们理解他人的动机与意图,也是对社会的背景性理解。与此同时,社会框架也是一种心理情境,在这种环境中,事件被解释为某些个人、组织、团体控制的产物。

“我们的假设是,自然事件的发生没有智慧的介入,但如果没有进入自然秩序,智慧的行为就无法有效地完成。因此,社会行为的任何部分都可以在自然模式中进行分析[63]”。

因此,两种框架在某种程度上可以相互综合,以便形成一种“框架中的框架”,由此为人们的感知与经验提供共同框架,并以某种方式扎根于同一文化共同体成员共同的主体意识中。因此,在同一共同文化的社会群体之中,存在着某种由框架所建构的“共识”。

同时,人们对于同一事件的认知存在主体间差异,这种差异很大程度上也是基于框架的不同。在最常见的层面上,一个参与者在同一种情况下给出的答案可能与另一个人有着根本的不同。“显而易见的是,对‘同一’事件或社会场合的回顾性描述可能有很大的不同……例如有人认为,足球比赛中的对立根源是并没有经历过‘相同’的比赛,使一个球队成为成功球队的原因,同样也会是使一个球队成为失败球队的原因[64]”。

在大多数情况下,我们都会从“基础框架”的角度来感知我们周围的世界以及在其中发生的事情。“一个特定社群的主要框架构成其文化的核心元素[65]”。但有时,即使我们发现自己错了或是被误导了,我们自己以及参与事件中的其他人,在某种程度上依旧会认为我们所做的事情是正确的。毕竟,每个人都倾向于相信自己的眼睛,即存在一种假设(整体上感知与被感知的东西是同构的),戈夫曼将之视为既定范畴。戈夫曼认为,我们不仅能够开创和维持框架,还有将一个框架领域的活动转换到另一个框架之中的能力。很多时候,社会共识是通过媒体塑造以及公共舆论凝聚的。因此,作为公共话语的承担者,媒体为社会意识提供了基本框架,并通过其话语设置受众讨论议题,在潜移默化中影响受众认知。

............................

第二章 内容与特征:社会泄愤事件新闻报道的框架呈现

2.1 事实搭建为主的报道范式(1979—1991 年)

1979 年至 1991 年,是社会转型初期,同样也是改革开放全面启动及目标探索阶段。1979 年以来,我国媒体开始关注社会泄愤事件。1979 至 1991 年这 13 年间,能够查询到的社会泄愤事件案例相当有限,报道的数量也同样有限。在本文筛选到的 10 件具有代表性的社会泄愤事件中,浙江十里坪农场枪杀案、黄泥河火车爆炸惨案与武汉特大持枪杀人案这 3 件社会泄愤事件,《人民日报》《参考消息》《光明日报》等知名党报均没有相关报道。在有新闻报道的 7 件社会泄愤事件中,每份报纸对于案件的报道量多为1 至 2 篇。对于在全国范围内影响巨大的案件,如北京火车站爆炸案,单个媒体报道量可达 3 至 4 篇,但总体来说报道量较少。在 1989 年 4 月至 6 月之间,发生了两起相似的列车爆炸案,虽然案件影响力不大,但《人民日报》均对此有所报道,说明对于同一时间段同类型的新闻报道,媒体会选择集中关注。经过案件具体特点分析可知,对于部分原因复杂、性质恶劣、地域偏远的案件,媒体在介入时会有所顾虑。

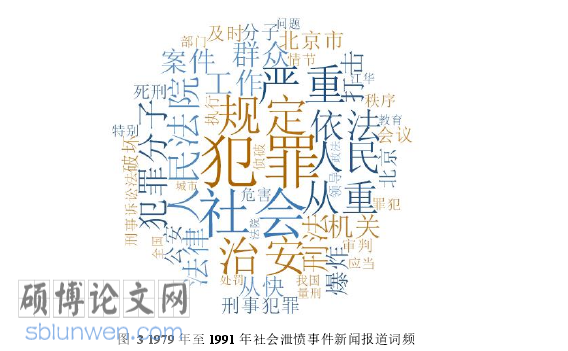

通过词频检索,可以看出这一阶段新闻报道主要讨论的话题分布于“犯罪”“社会”“规定”“治安”等符合社会主流价值的正面话题之中(图 3)。

新闻媒体论文怎么写

........................

2.2 正面宣传为主的报道范式(1992—2000 年)

1992 年 10 月,北京召开了中共十四大。这一时期,无论是开放程度还是现代化建设水平在我国都进入了新的阶段。尽管这一阶段我国持续扩大开放,留给新闻媒体更加宽松的报道环境,但这一阶段社会泄愤事件的报道数量却大大降低。在这一历史阶段,虽然社会泄愤案件在数量上与 1979 年至 1991 年基本持平,但无报道事件明显增多。在本文选用的 10 件典型社会泄愤事件中,有 6 件在《人民日报》《参考消息》《光明日报》等知名党报中均未提及。

通过对这一阶段社会泄愤事件新闻文本的词频搜索,发现在这一阶段,“领导”“工作”“问题”“教育”等词出现频率最多(图 6)。其中主要以执法视角对案件进行报道,以案件成功侦破、嫌疑人落入法网为主。新闻文本除了对社会泄愤事件的基本事实进行报道外,还延续了 1979 年以来对犯罪原因进行简单叙述的习惯。与 1979 年至 1991年新闻报道有所不同的是,这一阶段的新闻主题淡化了案件的公诉与判刑结果,对于案件的侦破、审判等信息并未过多提及。

这一历史阶段,新闻报道题材同样以消息为主。在有新闻报道的 3 件社会泄愤事件中,每份报纸对于该事件的报道量多为 1 篇。值得注意的是,1994 年 9 月 20 日发生的建国门事件,在当年,各大主流媒体均未发布相关报道。但多年后,媒体上出现对该案件的揭秘报道,试图弥补当年社会泄愤事件报道话语的缺失。2014 年年底至 2015 年期间,《人民日报》《中国青年报》分别以人物通讯的形式重新回忆 1994 年建国门血案。《人民日报》2014 年 12 月 2 日发布的《揭秘:1994 年北京建国门血案真实起因是什么?》一文与《中国青年报》2015 年 9 月 5 日发布的《开国中将张震:处理棘手问题不手软 严惩 94 年建国门血案》[83],均以执法者视角重拾当年重大刑事犯罪案件,体现了我国执法人员对此类案件的严惩不贷的工作作风。从另一方面来说,也表明了媒体对大型社会泄愤事件的重视。

...........................

第三章 框定与塑造:社会泄愤事件新闻报道框架的深层分析....................... 43

3.1 社会泄愤事件报道框架的形成原因....................................43

3.1.1 社会转型阶段对媒介框架的影响..............................................43

3.1.2 新闻功能定位对媒介框架的影响...........................................44

第四章 现实与建构:社会泄愤事件新闻报道框架与社会互动..................................... 54

4.1 社会价值:刻板框架突破与理性认知重塑...................................54

4.2 社会责任:犯罪角色失声与多维框架呈现....................................56

4.3 社会信心:个人框架中断与社会心理建构........................................59

第五章 反思与展望:社会泄愤事件新闻报道框架的优化路径........................ 62

5.1 优化媒体报道风格,修正不良报道习惯.................................63

5.2 实行有效预警,提前介入引导舆论.........................................63

5.3 借助技术研判舆情,及时组织报道类型................................63

第五章 反思与展望:社会泄愤事件新闻报道框架的优化路径

5.1 优化媒体报道风格,修正不良报道习惯

社会泄愤事件属于社会负面事件,在负面事件的报道中适当把握尺度尤为重要。对于媒体在社会泄愤事件中的不良报道习惯,应及时予以纠正。首先,应对社会泄愤事件的信息保持公开透明,公开透明的信息有利于化解受众的认知矛盾,保持稳定和谐的社会局面。其次,应避免过度渲染社会弱势群体,在道德与价值取向上有所侧重,避免刻板印象。再次,应给予犯罪者适当的发声机会,构建全面多维的报道范式。最后,应该注重深层次信息的报道,挖掘社会深层结构性矛盾,正确引导话题走向。

在社会泄愤事件的报道中,不能仅局限于案件报道本身,同时要增加前期的铺垫与预警,为减少该类案件作出媒体贡献。社会泄愤事件的产生,从其根源上看,是由于部分社会弱势群体感到社会不公或对社会不满而造成的。实际上,我国对于社会弱势群体存在着大量帮扶措施,如社会基层组织及社区工作人员对家庭重大变故、生活困难的群众给予帮扶,对存在心理疾病的群众有相应的疏导与救助。

但就媒体而言,对于此类事件的报道还相对缺乏。因此,媒体在进行新闻报道时,应多注重对该类型事件的报道,从源头上关注社会弱势群体的生活状况、生存状态。还应将社会上对社会弱势群体提供救助的事例及行为大力宣传。借助媒体的报道,在社会中与弱势群体形成良好的情感连接。通过交流,化解此类人群不良情绪,让社会中的每一个人都能感受到社会的温暖。

...........................

结论与不足

新闻媒体在和谐社会的构建中肩负着神圣的历史使命,“媒体兴起社会兴起,媒体衰退社会衰退,媒体和谐是社会和谐的重要前提[123]”。社会泄愤事件从本质上来说属于社会负面事件,新闻媒体在对该类事件的报道方面应该形成良好的社会引导。迈克尔·舒德森曾说过“理解传播即是理解我们所在的社会和时代[124]”。从我国的社会泄愤事件的新闻报道中,我们可以看到一个国家社会的变迁、媒体的转型与法治的进步。

本文在研究过程中存在一些遗憾与不足,主要有以下三个方面:(1)样本数量不足。由于报刊资源有限,对于 2000 年前的社会泄愤事件新闻报道,本文的选取来源主要集中在《人民日报》《光明日报》《参考消息》这三家党媒中。但实际上,改革开放以来,我国都市报发展迅速,1979 年至 2000 年期间有大量都市报的出现,其中的新闻报道必定更具丰富性和多样性。对于本文同期新闻报道篇幅的缺失,可能会影响到该时间段框架分析的结果,研究的综合性也会随之减弱。(2)语言修辞手法领域研究的缺失。在新闻报道框架的话语分析板块,本文只分析了不同时期社会泄愤事件新闻报道话语的风格特点,对于文中的修辞手法并没有相关解析。在最初搭建论文框架时,本想对这一方面进行系统分析,但由于新闻报道中修辞手法较为分散,难以形成集中结论。且在梳理过程中,并未发现该类型事件相关报道存在明显规律,因此,放弃了对该视角的分析。希望在相关课题未来的发展上,能有这方面的补充。(3)效果研究缺失。受众的效果研究在新闻报道框架研究中占据十分重要的地位。但因其研究困难,多数研究成果中都缺乏框架的效果研究。本文只是强调了效果研究的重要性与作用,但与实质性的效果研究无关,导致本文研究过程“完整性”不足。如果一些社会实证的数据能够进一步支持本文的结论,本文的研究将更加完整。

参考文献(略)