第 1 章 人民网女性整容者相关报道概况

1.1 描述性统计分析

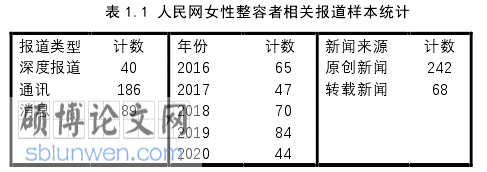

1.1.1 初级显性数据

新闻媒体论文参考

............................

1.2 各类目交叉分析

1.2.1 报道话题与报道立场

本人将报道话题和报道立场进行了交叉分析,旨在以更细化、更明晰地方式分析媒体在报道女性整容者群体时,“正面肯定”、“负面否定”和“中立客观”的立场下各报道话题的比例是怎样的,以此探究媒体呈现了何种女性整容者形象。具体数据表现如表 1.6 所示:

新闻媒体论文怎么写

.............................

第 2 章 人民网女性整容者的形象类型

2.1 受害维权者形象

根据上文的分析得出,人民网多是报道女性整容者整容失败案例和当事人或受害者家属艰辛维权的内容,这类的报道共计 151 篇,占比为 48.71%。这部分的报道多是以负面否定的立场来展现出女性通过整容求美这件事情上的盲目和无知,以及在整容失败后的懊悔和无助。一些报道为体现容失败所带来的负面影响,会在采访或评论叙述里体现女性整容者在整容失败后所引发的家庭破裂、工作丢失、身心伤害等负面事件。例如,《准新娘整容不如意,溺水身亡》[48]等,在一定程度上,加重了受众对女性整容行为的不理解和歧视。

于此同时,除了整容失败受到伤害的女性,因为深陷整容贷款或被诈骗的女性整容者也是人民网报道的重点。整容贷款以利用女性爱美的心理为诱导,布下层层圈套。无数初入社会或还在校学生群体上当受骗,又因为不及时寻求警方的帮助而使还款数额像滚雪球一样越滚越大,最后使个人和家庭都遭受了巨大的精神和财产损失。近年来,因“整容贷”平台不断与非法医美机构、虚假招聘公司等谋求“跨界合作”,具有严重的社会危害性。媒体在报道整容贷款的事件主要是以深度报道的形式,揭露违法平台、公开诈骗手段。而女性整容者在报道中是一个个深陷贷款骗局,个人未来暗淡,家庭也跟着遭殃的负面形象。她们为了求美或求职期盼依靠整容实现“美梦”,在梦醒后却背负着无法偿还的巨额欠债。例如,《高薪梦碎网贷压身,部分应聘者陷“招骗”套路》[49]等。这类报道一定程度上为受众呈现出女性整容者不切实际、对自己不负责任、给家庭增添负担的形象。

............................

2.2 利益驱动者形象

按照上文分析及搜集女性整容者的相关新闻发布日期来看,每年的 7、8 月是报道整容话题的高峰期。其中以暑期学生整容热潮为专题线索,集中报道一大批想要以“新形象”走进大学的高考应届生以及想要在求职中更有优势的高校毕业生。在暑期整容话题的报道中,标题往往不会刻意强调女学生这样的字眼,但是在文章内,凡涉及采访和人物报道的新闻中,都会通过直接表述或暗示化名等方式表露出报道主体的性别为女性。

暑期整容类新闻的报道以通讯体裁为主,除采访整容的学生群体及其父母以外,往往还会加入权威整形科医生的采访内容,以倡导理性看待整容和谨慎选择整形机构的。在报道态度的选择上,人民网主要是抱以中立客观的态度,但在涉及低龄整容和颜值经济的话题和角度上,会在叙述和标题上表露出强烈的批判色彩。例如,《对颜值经济不能放任自流》[50]《毕业生暑期热衷整容,专家:气质比外貌更重要》[51]《刹住低龄整容的歪风》[52]等。在新闻报道中,因某种利益诉求或实现某种目的而进行整容行为的女性被定义为利益驱动者形象。

根据上文的分析可知,报道追求极端的整容案例也不在少数。且每年都会有相关报道出现,尽管内容大同小异,但人民网仍然选择报道该话题。追求极端效果包括涉及花费巨资整容、上百次整容、整成真人芭比等反常态的整容报道。以上报道以“负面消极”的态度为主,尽管在正文中很少出现态度明确的批评话语,但在标题和正文中普遍出现惊叹意味。例如,出现“竟然!”、“疯狂!”等感叹词汇的频率高达 45%。该话题的相关报道均以消息的体裁呈现,没有说明或解读这类整容女性整容上瘾、畸形审美或特殊审美偏好的产生是由个人或环境等其他原因所致,只是简单的以猎奇的方式去向受众呈现整容会让女性产生扭曲、畸形的心理状态。例如《女子被丈夫整容无数次 称其是魔法师》[55]《女子整容成瘾花 30 万整十几次》[56]《英国电视节目讲述“整形狂人”惊人行为》[57],此报道类型中的女性以病态的形象出现,令受众很自然将整容和病态划等号,同时产生整容等于上瘾、斥巨资、过度整容者非常态的认知。

...........................

第 3 章 人民网女性整容者形象呈现的特点 ................... 37

3.1 弘扬核心价值,媒介定位准确 ......................... 37

3.2 报道呈周期性,牢筑舆论阵地 ......................... 39

3.3 负向立场为主,深化整容标签 ......................... 41

第 4 章 对人民网女性整容者相关报道的建议 ................. 45

4.1 拓宽议题报道方向,促进生活审美多元发展 ............. 45

4.1.1 拓宽议题报道方向 ............................... 45

4.1.2 引导树立多元化生活审美观 ....................... 47

结语 ............................ 55

第 4 章 对人民网女性整容者相关报道的建议

4.1 拓宽议题报道方向,促进生活审美多元发展

4.1.1 拓宽议题报道方向

为改善主流媒体“议题选择和报道角度偏向单一”的问题,人民网应适量拓宽其议题报道方向,提升报道质量,同时完善审核机制,做好新闻真实性评估。

第一,应强化报道策划意识。策划专题报道可以就时间和话题为节点进行统一管理。然据本人统计新闻样本数据发现,近 5 年的 310 篇相关报道中“暑期”二字出现了 96 次,可见整容事件多发生于暑期或媒体集中于暑期进行频繁报道,而报道的主要内容是对求职的毕业生和即将升学的学生群体做出警示教育和心理引导。而高频次、不规律的报道内容易使受众产生疲倦感,激发反抗情绪。所以如果人民网希望在暑期对年轻女性或学生整容群体进行教育引导,建议可在暑期前后有针对性地开辟升学或就业指导相关主题的频道板块,其中包括报道集合专栏,热点问答专栏,注意事项专栏和教育学家、社会学家、健康医学专家等在线答疑专栏。再在报道集合专栏中开设分栏,如整容知识、升学整容、就业整容、慎入整容陷阱、非法整容医疗机构和违规行医人员公示等分栏,建立成体系化、精细化的整容分栏。公开透明的整容知识共享、理性整容的消费观引导、审美价值观引领、防骗贴士等,势必会比重复多次推送片面、负面的事件和带有讽刺意味的教育内容所带来的效果更好。毕竟通过学习专业、系统的整容知识、维权知识,形成正确的审美和消费观念和自我认知,才能从根本上提升涉世未深的学生群体理性整容、合理规划人生的意识。多形式、多角度的报道策划可以有效解决议题选择和报道角度片面单一的问题。

第二,应适量拓宽新闻来源。因各家媒体报道侧重点不同,适量转载或引用其他媒体的正面报道可以很好的扩充网站的内容量和覆盖面,为受众提供丰富的阅读选择,构建同一主题的多元化视角。例如,在报道未成年群体整容新闻时,《北京青年报》的标题为《读书学习是最持久的“姿本”》[68],报道呼吁理性整容,唤醒学生群体的理性认知:读书学习、武装头脑和提升内在价值才是最持久的“美丽和资本”。《北京青年报》定义其自身办报理念为:面向青年群体的、辐射广泛人群的综合性日报,也确实在报道女性整容话题的过程中,做到了侧重对年轻群体的教育,弘扬社会主义核心价值观。《中国妇女报》与《北京青年报》有所不同,其办报理念在于向社会宣传女性,向女性宣传社会,促进中国女性发展解放,并积极维护妇女儿童合法权益。因此,在2016 年 11 月 27 日的《用不拼颜值让未成年人远离“微整形”》的报道中,主要讲述一位母亲声讨控诉一医疗整形机构未经监护人同意就给未成年人做了整容手术一事,该报道向社会反映了女性在生活中所遭受的不法侵害,以遭遇赢得理解和支持,又为广大女性群体提供相关社会信息以强化女性自我维权意识,尽到了积极维护妇女儿童合法权益的职责和义务。

...............................

结语

女性整容者的媒介形象仍是以负面为主,网民虽然一改往日的批判言辞却也很少表示理解、接受和赞许。对于女性整容的行为,学术界也很难判别是女性思想和身体解放后的消费狂欢,还是受制于男权主导模式下的审美束缚。但当前主流新闻媒体对女性整容者的媒介形象呈现是不够客观的,对其所建构的社会意义也是偏负面的。尽管媒体应以事实为依据进行内容呈现,表述和评论也应竭尽中立,然其既往对女性整容者群体的刻画和解读确实有待斟酌。如本人在女性整容者为主体的微信群组交流中发现,女性整容者并非完全如同新闻媒体和网民评论认识的那样盲目、不负责任、不爱惜身体、肤浅。但怎奈有关女性整容者的负面新闻越来越多,也包括整容贷款陷阱、医疗事故等层出不穷的现实打击。

因此本文得出结论,女性整容与媒介传播之间仍然存在矛盾。从报道女性整容相关话题的角度,人民网充分发挥主流媒体的导向性和旗帜性,揭露顽疾净化风气;制定以教育为导向的、符合报道规律的新闻框架,牢筑舆论阵地。但也存在着报道重说教轻对话、原创性报道不足的问题,导致了传播效果的削弱。从女性整容者形象呈现的角度,人民网呈现的女性整容者媒介形象符合主流媒体报道策略,但负面单一的女性形象及二次引用的整容标签无形中加深了其他媒介和受众对女性的刻板印象。

随着社会媒介技术的不断发展,信息的多元接受势必会加深和拓宽价值观念的内涵和外沿。媒体在塑造群体媒介形象时应更加客观和谨慎。伴随着新时代、新思想的不断碰撞和相互作用、影响,舆论场内会出现越来越多的新声音与旧观念并行的现象。除了父权社会给女性容貌审美带来了压力以外,当今女性在身体消费层面也具有强烈的主观能动性。大众媒体不应成为社会舆论塑造或加强女性刻板印象的“推动者,应为弱化矛盾、化解冲突助力,引导人们正确看待女性求美。综合研究成果,本人提供了一些针对性建议供新闻工作者、新闻媒体参考:第一,拓宽议题报道方向,促进生活审美多元发展。第二,采编重对话轻说教,拓传播渠道增内容吸引。

参考文献(略)