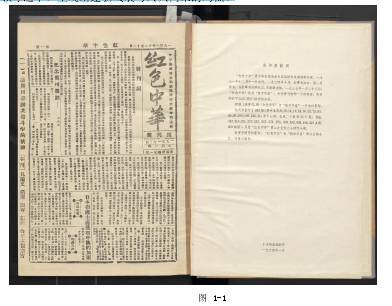

第一章 政治宣传的媒介《红色中华》

第一节 《红色中华》的诞生与演变

1931—1934 年,在赣南与闽西这两块神秘的土地上,在中国共产党的领导之下,诞生了新的红色政权,那就是中华苏维埃共和国临时中央政府,这时自喻为“中国苏维埃运动的喉舌”的《红色中华》就应运而生了,因此《红色中华》的诞生是大革命失败之后国共两党斗争规律与中华苏维埃运动的必然结果。《红色中华》的创办、发展,是中央苏区苏维埃运动发生与发展的产物,同中央苏区革命息息相关,苏区革命的政治、军事、经济、文化,为《红色中华》的成长和繁荣提供了肥沃的土壤。

中国的苏维埃运动始于南昌起义。“八七会议”确立了土地革命与武装反抗国民党反动派的总方针。1929 年 1 月,毛泽东、朱德率红四军主力离开井冈山,先后进占瑞金、于都、宁都、兴国等县城,初步打开了局面,形成了以瑞金为中心的中央革命根据地。相对稳定的工农民主革命政权,为《红色中华》的创办提供了政权的支撑与有力的保障,革命报刊对于革命工作有着重要的作用。而马克思主义政党的报刊的基本任务:宣传、维护党的精神”。②中央苏区第一次党代会所通过的文件《党的建设问题决议案》指出:“建立健全的党报,反对忽视党报作用的倾向。党报是领导全党的斗争,组织广大群众在党的组织主张周围的一种最重要的武器,要消灭过去党一贯忽视党报作用的现象,在全党树立党报的正确观念。建立完善的党报应看成是党的建设工作重要的一部分。③党与红色政权对新闻宣传工作的高度重视与支持,客观上推动了《红色中华》诞生、演变与发展,初创红色革命根据地的时期,则是中国革命最艰难的时期,那时国民党的封锁异常严密,主要通过传单、布告、标语、壁报和口号等来从事新闻宣传活动。作为红军的领袖,毛泽东也常因看不到报纸而苦恼,因获得多种报刊而欢欣。极为险恶的革命形势与革命斗争的需要,再加之马克思、恩格斯与列宁办报学说的理论支撑,以及苏区原有新闻传播事业的基础,这些因素也在一定程度上促成了《红色中华》的创办。

......................

第二节 《红色中华》的宗旨

1931 年 12 月 11 日,《红色中华》在发刊词中所述:“它的任务是要发挥中央政府对于中国苏维埃运动的积极领导作用,达到建立巩固而广大的苏维埃根据地,创造大规模的红军,组织大规模的革命战争,以推翻帝国主义国民党的统治,使革命在一省或数省首先胜利,以达到全国的胜利。”《红色中华》其主要的传播目的则是,既为“中华苏维埃运动的喉舌”,就要成为苏区革命群众的宣传者与组织者,引导工农大众,参与反对帝国主义国民党的战争,参加苏维埃政权,成为扩大苏维埃运动的最勇敢的战士,要使中华的苏维埃运动在接受中国共产党与中央苏维埃政权的领导之下,呈现出蓬勃发展与兴兴向荣的局面。

.........................

第二章 《红色中华》的新闻报道与社论

第一节新闻报道的主要内容分析

第一节新闻报道的主要内容分析《红色中华》的新闻报道内容,根据其整体报道的思想倾向,可以把这份报纸的新闻报道的内容划分为三大重要的板块,即宣传红军军事斗争事迹,报道苏区消息,介绍国际国内斗争形势。

1、 宣传红军军事斗争事迹

《红色中华》传递了红军前方胜利的消息,但内容相对简洁,大多只叙述战争的结果,缺乏生动可感的宣传效果,这与《红色中华》当时处于消息相对闭塞的农村革命根据地,消息传递不通畅有关。同时涉及的正面消息过多,负面消息较少,反映了新闻宣传者稳固政权的安全意识,具有鲜明的导向性,有着鼓舞人心的作用。从前线邮寄回的稿件,新闻报道的时效性较差,例如第 5 期对古石坑土围战役的报道,事件发生的时间是 1931 年 12 月 26 日,而见诸于报的时间却到了 1932 年 1 月 13 日,相差了近 20 天,这与传播工具有关。一次次反“围剿”胜利后,红军缴获了敌人大量的无线电台与其他的通讯设备,消息接收的效率大大提高,新闻报道的时效性也显著增强。而电传的消息,时效性相对较强,例如在 42 期“前方捷电”栏目上刊发的一则消息,11 月 24 日来电,到 28 日就刊发。这篇消息的最后一句话带有评论的色彩,抒发了前线将士夺取抚州南城的信念,但不太符合新闻作品的规范,可见早期党报刊载的消息,还不完全符合近现代报刊对新闻报道的要求,反映了早期党报的不成熟,这与早期党报为了鼓舞士气新闻宣传化的倾向密切相关。《红色中华》所处的历史时期,正是王明“左”倾错误在党中央的统治时期,《红色中华》的负责人项英不可避免的带有“左”的情绪,《红色中华》也有着“左”的烙印。《红色中华》报道的战斗中,赣州之战这种色彩较为明显。当时毛泽东是坚决反对攻打赣州的,原因是赣州城三面环水,城墙坚固,易守难攻,并且有“铁赣州”之称,但他的意见没有被采纳。而《红色中华》对红军攻打赣州的报道,却认为赣州城内敌军惊恐万分,赣州城不日就可攻下,可结果赣州城还是没有攻下,这客观上损害了新闻报道的真实性。最后通讯作品对战斗场景的描绘,文字上较为粗糙,格式也不严格,这是早期党报办报人缺乏新闻业务经验所致。

.........................

第二节 报刊报道的体裁

消息、电讯、通讯、插图与广告这样的几种形式共同构成了《红色中华》报道的体裁,于是说其报道的体裁呈现出多样化的特征。

1、电讯

红色报刊新闻报道时效性的提高,离不开无线电通讯设备。“三次”反围剿后,红军缴获了国民党军队大量的无线电台与通讯设备,并于 1931 年 11 月成立了“红色中华通讯社”,就这样抄收国民党统治区域中央社与国外通讯社消息的重任就主要由其负责,其主要是通过指挥新闻台来负责抄收,收集到的电讯稿就成为了获取外界消息的主要来源。红色政权主要集中在乡村区域,交通闭塞,又与国民党政权敌对,很多消息都很难获得。所以国民党统治地区的情况、资本主义世界的情况与社会主义苏联的情况都要靠外台的电讯新闻来获得。《红色中华》前四十期引用的电讯新闻较多,有上海电、路透电、华盛顿电等。这些电文很多因受当时通讯条件的限制,缺乏相关的新闻要素,但有的生动活泼而又不失幽默,例如:《红军围攻赣州中马崑惊慌万状赣州不日可下》,把国民党军队因为害怕红军攻城,内心恐慌的心理状态有趣地描绘了出来。这样的电讯报道形式灵活,耐读性强,寓意深远,具有强烈的吸引力。

2、通讯

《红色中华》建立了一支几百人组成的通讯网络,并且规定从省到县的各级地方政府与党团组织,再加上从红军总部到地方军区的各级政治部,都要发展一个同志负责通讯业务,还明确规定了通讯员的具体任务,一是要搜集实际工作的材料与消息,二是把搜到的消息做成通讯稿寄出,三是组织与教育工农通讯员,在下层群众中发展通讯网,四是帮助推销报纸,在各地建立推销处与代派处,五是成立读报小组,以争取更多的读者,这显示了编辑部对通讯员队伍的重视。1932年 3 月 23 日第 15 期第 6 版“工农通讯”《信丰苏区概况》这篇通讯,为最早见报的通讯,此后“工农通讯”开始作为一个专栏进行报道。又根据前线战士发回来的通讯,成立了“从火线上来,赤色战士通讯”这个专栏,传递了战场信息。《红色中华》常指出通讯工作中存在的问题,“写给通讯员”栏目,还直接发文教通讯员如何写通讯。正是因为对通讯工作的高度重视,涌现了很多的优秀作品。例如刊登在“从火线上来”栏目第 1 期上,题为《“失利”的陈时骥乞援“失利”更早的李明》的作品:“那晓得李明早已于甘七日被红军捉获,五二师亦于甘八日九时被消灭了。这岂不是失利的陈时骥,乞援失利更早的李明吗?。”运用诙谐幽默的语言,把敌人失败后的窘态跃然于纸上,虽然格式有失严整,但浑朴自然,元气淋漓,引人哄然一笑。

.....................

第三章 《红色中华》与政治宣传....................20

第一节 报刊的喉舌说:《红色中华》的阶级话语.......................21

第二节 媒介精神:《红色中华》的民族话语..........................26

第三节 舆论引导:《红色中华》的宣传话语.....................32

第四章 结论与不足 ......................38

第三章 《红色中华》与政治宣传

第一节 报刊的喉舌说:《红色中华》的阶级话语

报刊早期的“喉舌说”并不是一成不变的理论,其经历了从早期维新派王韬等人论政的需要,到以梁启超为主的维新派首开“政治家办报”的模式,再到张季鸾《大公报》“文人论政”与“报人报国”的阶段。政党政治的出现与演变,客观上推动了“报刊喉舌说”理论的发展。新闻传媒自诞生之日起,就与政治产生了错综复杂的互动关系。政党报刊以政治宣传为宗旨,不以盈利为目的。①中国共产党在马克思列宁报刊理论影响下与无产阶级革命斗争中,逐渐形成了新的“耳目喉舌说”,即党报应是党与无产阶级利益的喉舌。中国共产党“一大”的第一个决议中,对报刊作了原则的规定,任何出版物,无论是中央的或地方的,均不得刊登违背党的原则、政策和决议的文章。②因此《红色中华》就与国民党机关报《中央日报》的性质截然不同,其代表的是中国共产党与全中国一切劳苦群众的利益,成为中国共产党与劳苦群众的“耳目喉舌”。荆学民认为,在对政治信息进行分类的时候,比较合理的分类方式是根据政治传播内容的具体形态来进行划分,即可分为观念形态、实体形态、潜在形态、与流动形态。观念形态指表现为关注政治理论、学说、思想、观念、意识等方面的政治信息;实体形态指反映国家机器及其运转状况的那部分信息;潜在形态指通过一定的状态及行为表现出的各种政治心理状态;流动形态指不断运动变化的政治信息,比如政治运动,也包括在经济、文化、军事等社会生活领域发生的一些事。③本文则是立足于《红色中华》全部政治宣传内容的三个特点之上,以历史的视角深入挖掘其话语的内涵与跨时代意义,再适当融入政治传播学传播内容的相关理论。

........................

第四章 结论与不足

出版业的进步与发展推动了近代报刊的产生与发展,使得文化传播也逐渐普及化与大众化,文化传播的影响范围也得到了前所未有的扩展。近代报刊因为其天然的条件与独特的传播资源,为梁启超等文人实现“文人论证”与开启民智,提供了重要的途径。梁启超将近代报刊的传播优势与历史教育结合起来,使它转化为历史教育的优势,从而扩大了历史教育的影响范围,取得了较好的教育效果。①我们研究《红色中华》报纸,发现其政治宣传内容具有三大主线,一是要推翻国民党政府的统治,实现并满足本阶级的利益;二是反对帝国主义,重点是日本帝国主义的侵略活动,实现全民族的自由独立;三是指导红色政权的建设。因为政治宣传的内容也即政治传播的内容,所以把政治信息的观念形态、实体形态、潜在形态与流动形态四种形态,融入到这三个内容中进行研究。

新闻报道与社论是《红色中华》政治宣传内容的重要部分,其新闻业务取得了很大的进步,能够突破当时客观条件的限制来进行报道,语言、文字与图片的使用也颇具风格,报道灵活多变,可读性与导向性强,具有强大的视觉冲击力,并且对负面信息的处理也有过人之处。但由于受到当时历史条件的限制,其新闻业务还有很多不完善的地方,新闻的时效性较差,有些作品不符合新闻的规范,损害了新闻的真实性,个别标题存在歧义,涉外报道多引自外电,有的未能得到及时处理,且多为拼拼凑凑,有的作品还缺乏新闻要素。社论存在过度宣传的现象,还受到了当时“左”倾情绪的左右,出现了不切合实际的宣传。

参考文献(略)