1 绪论

1.1 研究背景

“两会”在我国民主政治生活中扮演着重要角色,是百姓参与政治,政治民主化的重要体现。大学生群体对“两会”的关注度一定程度上反映了这一群体对国家大事的政治敏感度。

“两会”报道涉及很多会议新闻,对于大学生群体来说较枯燥,不容易引起关注。笔者在本校的校园媒体实习时发现,大学生对于两会报道关注度普遍比较低,深入了解后发现他们认为了解“两会”新闻很重要,但是没有合适的途径去了解。他们对“两会”报道中出现的新形式,例如 H5,全景式直播这些新技术也不感兴趣。本研究通过调研大学生对“两会”新闻的接受现状、影响大学生“两会”信息接受的内部因素和传播学因素,发现其中存在的问题并提出解决策略,激发大学生群体对“两会”的兴趣,提高大学生对“两会”的关注程度,增强大学生的政治参与度和社会责任感。

......................

1.2 研究意义

该课题以问卷调查与文本分析的方式研究大学生对“两会”新闻的信息接受行为,了解影响大学生“两会”新闻信息接受的个体差异与传播学因素,最后对“两会”报道提出合理化改进建议,提高“两会”在高校大学生群体中的传播效果。

首先,研究大学生对于“两会”接受行为有现实意义。碎片化时代,大学生新闻阅读存在娱乐化倾向,加之“两会”新闻的内容大多是会议,很难引起大学生的注意。本文通过对大学生群体关于“两会”信息的现状以及影响因素分析,提升大学生的政治敏感,培养这个群体的社会责任感。同时,也为媒体“两会”报道的传播效果以及新媒体技术的应用提供思路。

其次,研究也有理论价值。目前学者对“两会”新闻的研究主要集中在媒体如何改善报道来增强传播效果,是从传播者的研究进行传播效果研究,是功能本位的研究。而伴随着移动互联网的发展,媒介产品的增多,受众也越来越细分化。因此以受众为中心的研究是传播学学科发展的一个重要方向。本文结合行为社会学中的接受行为理论以及传播学中的相关理论对大学生对“两会”接受行为进行分析,分析影响大学生群体“两会”接受的原因,对今后的“两会”传播效果研究提供一些参考。

...........................

2 研究设计

2.1 研究目的

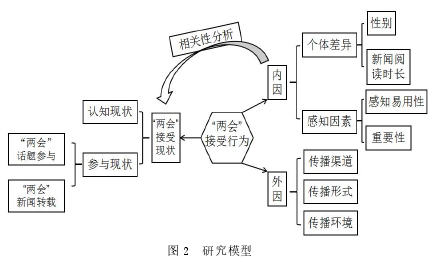

由接受行为理论中的杜拉模式可知,人的信息接受行为不仅受到个体差异的影响,还是一个不断与外部信息环境相互作用的过程。结合杜拉模式与本文的研究目的,调查内容主要放在了解大学生对于“两会”的认知现状,影响大学生“两会”信息接受过程中的内部因素和外部因素。其外部因素主要考察大学生在“两会”信息过程中的传播学因素,内部因素主要包括大学生的个体差异以及感知效果层面对“两会”信息接受的差异。

本研究拟解决以下问题:

1、了解大学生对“两会”新闻的接受现状

此次研究用两个指标来综合判定大学生对“两会”新闻信息的接受现状:(1)大学生对 2017 年“两会”热点新闻的了解程度(2)大学生对 2017 年“两会”新闻的参与情况。其中参与情况包括两会“话题”的参与程度以及“两会”新闻的转载情况。

2、研究影响大学生对于“两会”信息接受过程中的内因

3、研究不同传播学因素对大学生“两会”信息接受现状的影响

4、制定提高大学生对于“两会”新闻关注的路径

由此得出研究模型:

.....................

2.2 研究假设

结合大学生对于“两会”报道的感知差异性以及人口统计变量,本研究选取了可能会影响大学生“两会”信息接受行为的变量,并提出具体的研究假设。

H1:大学生对“两会”信息的认知程度与参与程度存在显著相关H2:性别不同,大学生对“两会”信息的认知程度存在差异H3:性别不同,大学生对“两会”信息的参与程度存在差异H4:新闻阅读时间越长,大学生“两会”信息认知程度越好H5:新闻阅读时间越长,大学生“两会”信息参与程度越好H6:感知易用性与大学生“两会”信息的认知程度存在相关性H7:感知易用性与大学生“两会”信息的参与程度存在相关性H8:感知重要性与大学生“两会”信息的认知程度存在相关性H9:感知重要性与大学生“两会”信息的参与程度存在相关性

研究者在阅读大量相关文献后,围绕研究假设,对研究中涉及大学生对于“两会”新闻的认知、态度、新闻阅读习惯、媒体的感知易用性等方面的变量进行操作化,即将抽象的概念转化成可以观察得到的具体指标。然后将变量细化成若干选项,最终形成《大学生关于“两会”信息行为接受习惯调查》调查问卷。本问卷主要分成五个部分。第一部分【大学生新闻阅读习惯调查】是调查大学生基本新闻阅读情况,此部分主要了解大学生平时的新闻阅读习惯;第二部分【“两会”在大学生群体中的接受现状】包括调查“两会”在大学生群体中的认知现状以及参与现状。参与现状包括“两会”话题的参与以及转发情况;第三部分【大学生群体对“两会”的感知层面调查】主要针对大学生对于“两会”中的感知重要性及感知易用性的测量。第四部分【大学生关于“两会”信息接受的传播学因素调查】主要针对大学生对于“两会”信息传播过程中的传播渠道、传播形式、传播环境进行测量。第五部分【基本情况调查】主要调查大学生的人口学因素。

.....................

3 大学生“两会”信息接受现状及相关性分析...................................15

3.1 被调查对象的基本情况..................15

3.1.1 媒介接触时长调查..............................16

3.1.2 新闻接触内容调查...........................16

4 大学生“两会”信息接受过程中的传播学因素分析.......................28

4.1 大学生群体“两会”信息接受过程中的传播载体分析........................28

4.1.1 图文结合是大学生关注新闻的主要形式...............29

4.1.2 大学生对“两会”新载体接受现状差,满意度中等.................29

5 大学生“两会”信息接受的提升路径................................................37

5.1 运用大数据挖掘推送大学生关注的“两会”新闻...................................38

5.1.1 利用数据分析生产大学生感兴趣的“两会”新闻...................38

5.1.2 利用数据算法实现“两会”新闻的精准推送........................38

5 大学生“两会”信息接受的提升路径

5.1 运用大数据挖掘推送大学生关注的“两会”新闻

大数据时代,无论对于新媒体还是传统媒体来说,都是最好的时代。在“两会”报道中使用大数据报道新闻,已经成为一种不可阻挡的趋势。这就要求传统媒体不仅要在内容制作上下功夫,还要充分利用新的传播技术挖掘新闻,发现更多的有价值的新闻线索,同时运用大数据分析技术承担数据分析解读功能,给用户带来新的阅读体验。

5.1.1 利用数据分析生产大学生感兴趣的“两会”新闻

利用大数据分析技术能够为“两会”内容生产提供新的思路,新的视角。在各媒体都能够利用新媒体快速获取“两会”资料的情况下,如何以不一样的报道视角对“两会”新闻进行报道,是媒体抢占先机的先决条件。运用数据分析能够发现新思路,引起大学生对“两会”的兴趣。中青在线在“两会”期间发表了《两会大数据:最关心时事政治的星座原来是他们?》,通过对数据分析,得出了:“12 星座对 18 类两会话题的关注展现出不同的活跃度,其中摩羯座用户对 18 类两会话题均表现出积极态势”的结论。这篇文章通过两会关注度与星座的相关性分析,把大学生本身感兴趣的星座与“两会”关注程度结合起来,增加了新闻的趣味性,也增加了大学生对“两会”的关注。

在新闻报道中使用大数据分析,还可以对“两会”做出更深入的剖析,结合更多的“两会”背景信息,使受众可以对新出台政策的来龙去脉,对现实背景有更清晰的认知。在“两会”的报道中,通过对新出台的政策进行横向和纵向对比,不仅增加了信息量,增加了受众对其的了解程度,而且也增加了受众对“两会”的兴趣。例如新华网 2017年“国家账本”:以直观、清晰的数据新闻展示出预算草案的内容,有利于人们的理解。

.......................

结语

新媒体的迅速发展使受众的主动性大大提高。受众不仅可以主动搜索信息,还可以自主生产内容,传统的信息分发渠道也发生了变化,在新媒体环境下,每个人都作为一个信息节点进行传播。在这种背景下,大学生对新闻的接受方式和阅读习惯也产生了相应的变化发展。在传媒高度发达的今天,“两会”在大学生群体中的传播效果却不理想,研究发现,大学生对“两会”关注度比较低,对“两会”话题的参与程度差,“两会”新闻感知易用性低,对于“两会”关注的态度良好。通过调查可知,影响大学生对“两会”的认知程度的主要有新闻阅读时长,感知易用性,感知重要性。其中,新闻阅读时长与“两会”的相关系数最高,其次是感知易用性,感知重要性与“两会”认知的相关程度较低。由此可以看出,要想提高“两会”新闻在大学生中的认知效果与参与程度,应主要增强他们平时的媒介素养,培养他们阅读新闻的习惯,同时,在媒体报道“两会”的过程中,要增强大学生对于他们感兴趣的“两会”新闻的感知易获得性。

同时,大学生在“两会”新闻接受过程中,主要通过图文形式浏览“两会”新闻,对于新的例如 H5 的传播形式认知程度差;大学生主要通过“两微一端”浏览新闻,且基于强关系下的微信传播比微博接受程度要好;“两会”期间,校园媒体推送的文章有着标题生动、活泼,内容贴近大学生的优点;也存在报道数量少,缺乏原创性;“程式化”报道模式;形式单一,互动性差等劣势。

参考文献(略)