第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 全球气候变化背景

自 21 世纪以来,随着世界经济发展和全球化的深入,不断出现的气候问题正在每时每刻威胁着人们的生存和良性环境的持续,成为人类所面临的严峻挑战。我国作为一个经济高速增长的发展中国家,其城市化所带的气候问题也开始在全球范围内产生影响。抓紧行动,应对气候变化已成为我国乃至各大主要代表性城市刻不容缓的当务之急。其中以重庆为代表的西部直辖市,随着近几年作为 GDP增长速度的领跑者,已开始在众多城市中崭露头角。但与之伴随的极端性天气、旱涝等自然灾害、“热岛效应”等随气候变化接踵而至的问题,已给其带来了巨大的损失并受到各大媒体的关注,同时,通过各种传播渠道,公众也能越来越真切地感受到气候变化这一事实,俨然已从“第三人效应”的旁观者姿态逐步转为身处此境的“局内人”。

IPCC2014 年发布的第五次评估(AR5)报告指出,从 1880 年到 2012 年,全球地表平均温度大约升高了 0.85℃。该报告明确指出,1983-2012 年是过去 1400年来最热的 30 年。同时,我国气候变暖趋势与全球一致。1913 以来,我国地表平均温度上升了 0.91℃。科学家预测,随着全球平均温度上升,极端暖时间将进一步增多,全球降水将呈现“干的地方越干、湿的地方越湿”的趋势。

1.1.2 重庆积极应对气候变化

气候变化已成为全球议题。重庆作为西部唯一的直辖市,“GDP 领头羊”、供给侧结构性改革典范、长江经济带、“一带一路”战略支点和产业腹地……这些“标签”都足以代表如今的重庆在国内乃至国际上的地位。但随着工业化、城市化的加速发展,在全球及中国变暖的大背景下,重庆降水量逐年递减、气候变暖、旱涝以及高温热浪极端天气气候问题的频发,其造成的损失和影响不断加重,重庆每年因灾受损的金额就高达几十亿元以上。为此,重庆政府于 2014 年发布了《重庆市人民政府办公厅关于贯彻落实国家应对气候变化规划(2014―2020 年)的意见》,提出“努力建成西部地区绿色低碳发展示范城市和全国低碳发展先导示范区”的主要目标,并在 2017 年 6 月正式施行《重庆市大气污染防治条例》。

........................

1.2 气候传播研究综述

1.2.1 国内气候传播研究

随着中国成为全球温室气体排放的第一大国,学界关于气候变化的相关研究也呈现激增趋势。尽管如此,中国的气候传播研究历史仍然较短,以往的一些研究大多是从自然科学角度进行,近几年从人文社会科学角度以及新闻学和传播学角度的研究不断增多,但其成果却寥寥无几。这种情况与中国现目前在全球气候问题中所处的不利地位很不相称,也就更需要我们认真研究如何对气候问题进行科学传播。

有学者指出,中国气候传播的真正开端是以 2009 年哥本哈根大会为起点,也正是从那之后气候传播研究才开始正式进入公众视野。①其中气候传播的主要代表研究团体,是中国人民大学新闻与社会发展研究中心与乐施会共同组建的气候传播研究项目。该项目取得的主要成果为:一理论创新:率先在国内提出“气候传播”概念并做出界定;二理论与实践相结合:分析政府、媒体以及 NGO 的气候传播战略和策略;三“国际眼界”:以中国为中心向其他发展中国家的气候传播研究延伸,如上文提及到哥本哈根以及墨西哥坎昆气候大会研究项目。

除此之外,国内其他学者对媒体在气候传播中的策略分外关注,有的学者还对中外媒体气候变化报道进行了研究。如郑保卫和宫兆轩学者认为,新闻媒体在气候变化传播中主要扮演四种角色:气候变化知识的传播者、气候变化议程的设置者、气候变化问题的监督者和应对气候变化行动的沟通者,因此媒体在气候报道中须遵循“专业性、贴近性、互动性、多样性、全面性、高度性”六大原则。③此类研究主要通过内容分析与框架分析等方法,对媒体的气候报道进行分析,评价其缺陷以及优势,进而探讨其背景及原因。并且这些文章还呈现明显的“热点期”,特别是在召开各大气候谈判会议期间,这类分析性论文比例较多。不过,较多的学者多从实践性探讨,主题较单一,对气候传播进行学理性的理论高度研究较少。

........................

第 2 章 气候传播与城市环境形象关系

2.1 气候传播与城市环境建设

20 世纪以来,由自然因素、人为因素而引发自然灾害频现,城市化快速发展带来一系列环境问题日益突出,全球各国纷纷对人类社会该如何科学发展进行探讨和实践。国际社会开始关注“绿色”、“低碳”等发展理念,城市环境保护问题亦成为焦点。城市环境建设是经济社会全面发展的基础保障和重要内容,是经济运行、社会的基础。城市环境问题与人民群众的生活紧密相关,只有将城市环境建设好,才能创造良好的生活环境与生产环境,人民才能实现真正的安居乐业。

城市是一个庞大而复杂的系统,城市环境建设涉及到多个系统的多方面。尽管世界各国制定了各种防止城市环境污染和城市环境治理的方案,也取得了一定的成效,但是至今城市环境质量不良的问题仍然还未得到根本的解决。据相关数据的调查显示,我国的大气、水体污染较为严重,63%的城市空气质量超过国家的二级标准。②经过实践,人们逐渐认识到,城市环境不仅与城市形象密切相关,还直接关系到群众的生活质量,更能体现一个城市的管理水平和文明素质。城市环境建设作为我国的基本国策,努力保护、改善城市环境的工作经历了一个不断深入和完善的过程。

气候与城市环境建设有着紧密的关系。气候是环境系统中不可或缺的一部分,是支撑客观环境存在和发展的基础性条件。③在我国现有的战略能源结构下,污染气体排放和温室气体排放存在同样的根源,对气候变化的治理与城市环境建设的目标亦存在交叉性,同时也与“建设美丽中国”的目标是一致的。气候传播作为一种与气候变化信息与知识有关的社会传播活动,强调用科学的方式应对气候变化,促进城市环境低碳、绿色以及可持续发展地建设,它既能反映城市环境建设过程中的媒体战略要求,也能充当保护城市环境的信息传播者与沟通者,总之,气候传播在城市环境建设中发挥了重要的作用。

...........................

2.2 气候传播对城市环境形象的作用

2.2.1 气候传播与城市环境形象建构

1.气候传播是城市环境形象建构的传播者。气候传播是一种对城市环境形象的建构较直接且有力的传播方式,因为气候传播对气候变化的信息具有宣传功能,如果传播的信息越快、范围越广,对城市环境形象造成的影响就越大。科学的气候传播对建立良好的城市环境形象有着重要作用,能够潜移默化地影响社会市民心中对城市环境形象的塑造。如广西南宁在“中国——东盟博览会”期间,利用不同的传播渠道对南宁的风土人情以及良好的气候环境进行大篇幅专题报道,向国际社会展示出南宁经济社会发展取得的巨大成就、充满生机活力的开放局面和生态宜居的良好城市形象。

2.气候传播是城市环境形象建构的监督者。随着城市化、工业化的加速,城市气候变化问题愈发严重。气候传播作为关注气候变化问题的传播研究,对城市气候问题有着监督把控作用。如同媒体有着舆论监督的功能,气候传播能够把城市一些已影响到居民或者暗藏巨大危害的气候问题揭露出来,从而引起社会民众关注,促使政府正面应对城市气候问题,及时地将城市环境形象的负面影响纠正过来。

3.气候传播是城市环境形象建构的塑造者。前文提到日本学者所提到的“信息环境的环境化”,即媒介化的时代,越来越多人对物体的形象感知和行为决策依赖于媒介,尤其是大众传播。以媒体为主要传播方式的气候传播对城市环境形象的建构亦是如此。媒体在对城市环境报道时,会逐渐勾勒出受众心目中城市环境的形象。如昆明就是通过媒体的方式将自己的“春城”形象传播出去。如今只要一提到昆明,大家都觉得那是一个四季如春、环境优美、生态宜居的旅游城市。

........................

第 3 章 2008-2017 重庆气候变化报道内容及特征.................................23

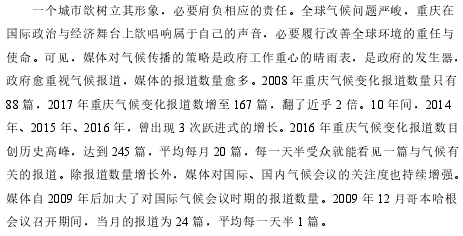

3.1 报道数量整体递增,但存在大幅度震荡...............................23

3.1.1 报道总体数量呈阶梯式上涨及走势曲折.......................23

3.1.2 报道月份受到季节和国际会议影响........................25

第 4 章 2008-2017 涉渝气候变化报道文本与符号运用...................36

4.1 气候报道:科学话语与感觉的话语................36

4.2 受众市场:作为看点的气候报道.........................40

第 5 章 不同媒体的气候报道视角与环境形象......................47

5.1 主流媒体的气候传播........................47

5.1.1 政府新闻:建构生态宜居的环境形象....................47

5.1.2 建设主导:政策传播与环境改善............................49

第 6 章 气候传播媒体策略及其影响因素

6.1 主流媒体气候传播媒体策略及其影响因素

6.1.1 媒体策略:媒体战略与“四种角色”策略

(一)将应对气候变化作为媒体战略,加强媒体播报频次的策略

.........................

结语

本研究以内容分析为基本研究方法,加之运用文本与符号分析,通过对 2008—2017 年期间媒体对重庆气候变化报道共 1524 个样本进行探讨,试图勾勒出媒体对重庆环境形象的整体样貌。

研究发现,从内容分析方面看,媒体对重庆气候变化报道数量呈阶梯式上升、报道来源以官方机构为主、报道题材不仅仅局限于消息类新闻,这说明重庆政府和媒体对气候传播的重视程度越来越强并且更加注重气候传播的多层次、多角度以及多维度。此外,通过对报道主体、议题以及报道框架的分析,可了解到对于重庆气候变化报道,不同的报道主体视角产生了不同的报道内容,从而建构出差异化的重庆环境形象。最后,从报道倾向分析发现,媒体在报道中存在标签新闻行为,长期以往将不利于重庆良好的环境形象建构。从文本与符号分析来看,笔者想进一步对从微观层面分析媒体对重庆气候变化的报道所呈现出的四个特征:第一是既有科学话语的报道,又有感觉话语的报道;第二是气候报道不仅局限于科学自然类的硬新闻,也开始将受众市场作为考虑因素,形成“有看头”的气候软新闻;第三是媒体的对重庆气候的建构存在“拟态环境”,即报道中的气候与客观的气候存在一定的差异;第四是报道中除了常规的金字塔报道结构,还存在更多丰富且具有冲突性的报道结构。

结合前述的研究发现,不同的报道主体存在不同的报道视角以及建构了不同的重庆环境形象。首先主流媒体建构了生态宜居的环境形象,其次市场媒体由于眼球经济等因素建构了“标签化”的气象环境形象,最后以“用户生产内容”(UGC)为主要核心理念的社交媒体则建构了复杂、碎片的环境形象。

参考文献(略)