第一章 绪论

1.1 研究缘起

2019 年 12 月,新型冠状病毒肺炎爆发,截至 2020 年 6 月 29 日,其确诊患者数首次突破千万,死亡人数超出五十万[1],成为备受全球关注的突发性公共卫生事件。由于疫情的突发性、疫病传染的迅速性及病情了解的有限性,民众在防疫初期产生恐慌心态,不仅居家隔离意识淡漠,而且不顾感染风险,盲目排队抢购药物。面对民众卫生知识欠缺、科学防护不足,媒体充当连接个人与社会的纽带,通过其公共卫生报道,阐释致病原理、普及防疫方法、讲解卫生常识,有效帮助民众消除恐慌疑虑、提升防护意识、培养卫生习惯、降低感染机率,但是仍然存在核实信息不严、传播虚假消息、报道表面现象、欠缺人文关怀、煽动感性情绪等传播问题[2],易使民众误解公共卫生信息,进而产生错误的卫生观念。反观历史,以史为鉴,民国时期的中国几乎无年不疫、无地不疫[3],报纸作为当时主要的大众媒体,如何传播公共卫生观念,提升民众公共卫生意识,引发笔者研究兴趣。

随着西学东渐,西方公共卫生观念与先进医疗技术传入中国,但直到民国时期,中国才正式采用行政方法建立现代医学体系与卫生管理框架[4]。由于军阀肆虐、战争频繁、灾害连年,民国时期成为中国瘟疫流行历史上疫病流行最为严重的时期[5],而长期的瘟疫侵袭,又使民众身体孱弱,死亡概率高出西方一倍以上,直接威胁民族的生存发展[6]。在保种强国的背景下,民国政府积极建立医疗卫生机构、颁布公共卫生法规,初步形成了中央到地方、沿海到内陆的公共卫生体系[7]。

与率先进行公共卫生建设的东部地区相比,西部地区由于身处内陆,地形复杂,交通不便,西方现代工业技术传播缓慢,加之传统农牧业占据主导地位,其公共卫生建设缺乏技术与资金支持,起步较晚。其中,西北地区因为常年降水稀少、自然生态脆弱、自然灾害多发、民众免疫力低下,一遇全国性瘟疫,便“西北地区尤甚”[8]。省中,陕西从 1921 年开始进入持续的干旱天气,粮食歉收,直接导致 1928 年至 1930年的饥荒,造成 250 万人死亡[9]。大量尸体难以及时掩埋,加速病菌扩散,为疫病滋生提供温床,促使陕西在民国年间疫灾频度高达 92.11%,疫灾广度为 98.9%[10]。疫病防控又推动陕西公共卫生建设,与其他疫病局部传播,死亡人数难以超过万人相比[11],1932年的霍乱几乎遍及全陕,直接造成 50 万人染病、13 万人死亡[12],迫使陕西同年开始筹建正式的卫生防疫机构,即陕西防疫处,而该处也“成为当时全国除北平中央防疫处成立后继起的唯一永久防疫机关”[13]。随后,该处致力于药物研发、病毒化验、防疫培训等工作,其生产的疫苗在供应本省外,更是销往甘肃、宁夏、青海、四川等省份,为遏制西部疫病传播,做出贡献[14]。疫病广泛流行,防疫卫生建设推进,使公共卫生成为报纸重点关注的议题。

......................

1.2 文献综述

1.2.1 有关近代报纸与公共卫生的研究

作为近代主要的大众媒体,报纸对公共卫生的传入与兴建进行广泛关注,有关公共卫生的词汇频繁出现在当时的报纸上,成为热点词汇。在此背景下,学界展开有关近代报纸与公共卫生的研究。笔者通过阅读此类文献,发现当前研究主要分为两类。一类是选取历史视角,以报纸为史料,考察近代社会的日常公共卫生建设以及重大疫病防治。另一类是从新闻传播视角出发,以报纸为研究对象,探究公共卫生的报道的内容及策略。

从历史视角出发,学者主要围绕近代公共卫生报道,还原当时上海、天津公共卫生建设的日常进展、发展瓶颈以及重大疫病的防控治理。

刘岸冰借助《申报》《新闻报》《民国日报》的公共卫生报道,梳理近代上海环境卫生管理的机构设立、人员分工、经费投入及工作内容,认为近代上海形成了相对健全的环境卫生管理制度,有效改善居住环境,遏制疫病传播,但仍然存在政策执行不严格、地域管理不平衡和民众卫生意识差距大的问题[24]。曹树基则以《申报》的鼠疫报道为史料,考察 1894 年广州、香港抗击鼠疫的举措及其对上海的影响。他认为,随着鼠疫扩散、广州传统防疫举措失效及香港现代防疫政策践行成功,上海由轻松观望转向积极效仿香港防治方法,有效遏制鼠疫在沪传播[25]。杨木锐、陈柳和韩赫宇根据《大公报》的天津疫病报道,分析民国时期天津疫病的种类数量、分布范围、传播原因、传播轨迹及社会应对[26]。这些研究着重考察近代公共卫生的发展历史,将报纸作为还原历史的材料。黄旦教授强调在报刊史研究中应将报刊作为主体[27],启发本文以报纸为重心,通过报纸自身的实践发展及其与社会的互动,展示报纸的意义与价值。

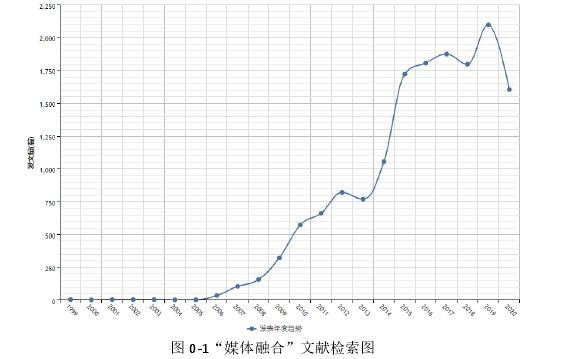

图 0-1“媒体融合”文献检索图

第二章 《西北文化日报》及其公共卫生报道概况

2.1 民国陕西报纸发展的社会背景

2.1.1 政治纷争注入办报活力

在经济尚欠发达的西部地区,政治为影响报刊发展的主要因素[77]。鸦片战争、甲午中日战争接连惨败,学习西方办报、传播先进思想、改革腐朽国家成为时人的迫切需求。陕西深居内陆,信息传达不畅,直到 19 世纪末,才在维新运动中尝试创办新式报刊,用以宣传维新思想,推动陕西报刊业的发展。1896 年,刘古愚为宣传维新变法,创办迄今已知陕西最早的近代报刊《时务斋随录》,其内容、排版均与《时务报》相仿[78]。1897年,阎培棠与毛昌杰创办西北地区最早的民办报纸《广通报》,坚持宣传兴办教育、学习西艺、发展经济[79]。1904 年,樊增祥创办《秦中官报》,初步形成现代报刊形态,不仅首次采用外国通讯社稿件,而且开辟类似副刊的版面,发表散文和诗歌[80]。随后,维新变法失败,资产阶级举起民主革命的大旗,陕西革命党人创办革命报刊,宣传民主革命思想。1907 年,陕西同盟会联合陕西留日学生创办《秦陇》,主要揭露地方政治黑幕,后改名《关陇》,倡导推翻清朝统治[81]。1908 年,负责陕西革命起义的井勿幕创办《夏声》,透析西方殖民主义实质,抨击清政府腐朽堕落,声援陕西革命运动[82]。1909年,革命元老于右任创办《民呼报》,以为民众请命为宗旨,发表批评清朝统治文章,后于 1910 年,创办《民立报》,激励学子投身民主革命[83]。陕西革命党人积极创办报刊,宣传反帝反清,动员民众参加革命,为陕西响应辛亥革命奠立思想基础。

1911 年,辛亥革命爆发,同年 10 月,陕西革命党人在张凤翙的带领下,发动西安起义,设立秦陇复汉军政府[84]。宽松的政治环境激发民众的民主热情,使得陕西出现新的办报高潮。1911 年,同盟会成员党晴梵创办《国民新闻》,日出两张 8 版,登载社论与要闻,同年,吴博山主办《太华日报》,日出一大张[85]。1912 年,宋鲁伯等人集股创办《秦风日报》,使其成为陕西大型日报的开端[86]。

1912 年,袁世凯攫取统治大权,使陕西革命政局出现逆转。1914 年,袁世凯以镇压反袁起义为由,派遣亲信陆建章掌管陕西军务,而陆建章大肆屠杀革命党人,引发倒袁驱陆的反抗,终无立足之地,保举陈树藩接替其位[87]。1916 年,陈树藩掌握陕西军政大权,实行专制统治,深为陕民不满,讨伐陈树藩的靖国军遂趁势兴起。随后,各方政治势力都将报纸视为舆论宣传工具,争相创办报纸,发表政治观点,激活陕西的报刊事业。此时,按照政治立场划分,陕西报刊主要分为三类。第一类是军阀创办的《公意报》《西北日报》《长安日报》,偏向指责、攻击靖国军;第二类是靖国军支持的《正义日报》《启明日报》《捷音日报》等报纸,倾向民主革命,反对军阀专制;第三类是持中间立场的民营商业报纸,如 1917 年创办的《关陇民报》表明不持政治立场,只谋民众福利[88]。1921 年创办的《新秦日报》坚持弘扬道德的宗旨,立论公正,无党派偏见[89]。然而,在军阀的摧残下,民营商业报纸生存艰难。《秦风日报》主笔南南轩因刚正直言,被陆建章枪杀,报馆也惨遭查封[90]。《新秦日报》披露陕西政府给予日本商人非法内地买卖权,利诱鲁迅宣传其功绩,谋杀陕西将领等丑恶行径,遭到 7 日停刊处分[91]。

...................................

2.2《西北文化日报》创办历程及其公共卫生报道面貌

2.2.1《西北文化日报》的创办及发展

《西北文化日报》最初由国民党反动势力创办,但随后被杨虎城接收,并交付共产党宋绮云管理,从而转变为陕西的进步报纸。1930 年,杨虎城经蒋介石授意,主政陕西,但蒋介石对杨虎城表面佯装支持,背后却警惕提防,委任亲信顾祝同为潼关行营主任,指挥陕省军务,对杨虎城形成辖制[123]。为制造反动舆论,顾祝同于 1931 年上半年创办《西北文化日报》,并将其设为潼关行营机关报,引起杨虎城不悦[124]。随后,杨虎城抓住顾祝同被调往河南的机会,裁撤潼关行营,接收《西北文化日报》为陕西政府和绥靖公署的机关报,并将报社地址设在五味十字[125]。此时的报社社长为陈子坚,总编辑为共产党宋绮云,后因陈子坚调离西安,宋绮云兼任社长[126]。

宋绮云,原名为宋元培,1904 年出生于江苏贫农家庭,1912 年入私塾苦读,随后接触五四爱国思想,积极维护国家主权,组织群众发起抗议游行[127]。听闻北伐军接连攻克长沙、武汉等地,宋绮云决定投笔从戎,于 1926 年考入第六期黄埔军校,翌年 3月加入中国共产党[128]。1929 年,宋绮云就读于北京大学,学习马列主义思想,参加学生运动,并向《大公报》投递稿件,开始踏上新闻写作的道路[129]。1929 年末,宋绮云服从上级安排,在杨虎城主持的《皖南日报》担任编辑,站在民众立场上,坚持爱护民众、联合军民、反抗压迫的办报方针,使该报一度颇具影响[130]。由于赏识宋绮云的办报才华,1930 年 10 月,杨虎城让宋绮云随其抵达陕西,出任《西北文化日报》的总编辑[131]。

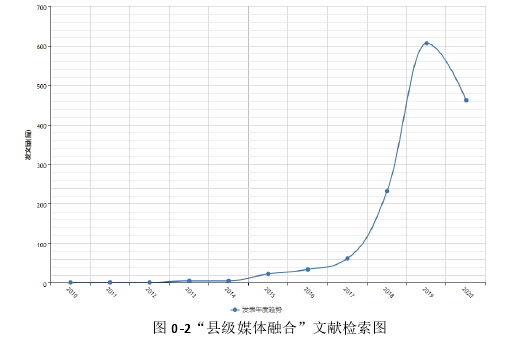

图 0-2“县级媒体融合”文献检索图

..........................

第三章 聚焦霍乱:突发疫病中的公共卫生观念传播.....................................27

3.1 主张重视突发疫情.........................................27

3.1.1 呼吁救济疫区民众................................27

3.1.2 强调疫情发展迅猛................................29

第四章 关注生活:日常报道中的公共卫生观念传播.........................42

4.1 倡导关注卫生管理..........................................42

4.1.1 维护环境整洁.........................................42

4.1.2 注重食物检疫与营养..................................44

第五章 《西北文化日报》对时人公共卫生观念影响......................60

5.1 认同就医问诊................................60

5.2 接受疫苗接种...............................................61

5.3 注重卫生清洁......................................62

第五章 《西北文化日报》对时人公共卫生观念影响

5.1 认同就医问诊

陕西民众迷信鬼神,疑惧西医,有病求巫,不愿问医,于是,《西北文化日报》选用迷信无用的典型案例,介绍国外先进治疗方法,阐释治病原理,劝导民众生病求医。在报纸的影响下,民众对就医问诊的认同意识增强,主要体现在民众在报纸上发表有关生病求医的言论,以及问诊人数增加。

民众在报纸上发表对于求医问诊的认识,如洋县王吉福在《应速注意改革一件毛病》中,指出陕民“大都缺乏卫生常识,以致养成坏的毛病,这个毛病就是有了疾病之后,不正当治疗,求神问卜,直到病入膏肓、不可救药的地步,才求医诊治,不知道把多少好人的生命断送了,实在的可惜可怜”,因此,作者呼吁大家“感染疾病,速宜求治,最好是求名医较完善之医院诊治,当能得到一种合理的疗法,则小的病状,决不致扩大”[253]。作者不仅认识到有病不治、崇尚迷信会延误病情、伤及性命,而且意识到医生能科学诊治、控制病情,呼吁身边染病之人迅速向名医求治,反映已有民众将医学视为治病的权威,不仅支持就医问诊观念,还动员身边民众向医生求助。又如三原李志远在《看病》一文中,写道:“陕西同胞以卫生知识缺乏,一般人患病之后,在初期多不甚注意,往往以最小之疾,因贻误病机,而陷于不可救药之境,每年因此伤身致命者,不知凡几。诚可悲也!古人云:‘病治于初发’,故吾人于患病之初期,速宜延医诊治,万不可稍为疏忽,如此,则轻者可即就愈,重者在相当时间内,亦可完全恢复也”[254]。作者将有病不治的现象视为不正确行为,并运用对比手法将有病不治、伤及性命与求助医生、治愈疾病,进行对比,突出求医问诊的优势,表明已有民众认同就医问诊观念,相信生病求医能够准确判断病因,迅速缓解病情,保全病人生命。

...........................

结语

民国时期陕西疫病高发、卫建迟滞,民众久居封闭内陆,难以触及西方公共卫生思想,导致卫生观念落后,阻碍公共卫生推行。报纸作为当时的主要大众媒体,凭借其传播迅速、广泛的特点,成为传播现代公共卫生观念的有利工具。因此,本文选择与陕西30 年代公共卫生建设同步发展的《西北文化日报》为案例,通过分析其 1931 年至 1937年的公共卫生报道,探究《西北文化日报》成长的社会背景为何?该报公共卫生报道面貌为何?该报公共卫生报道呈现了怎样的公共卫生观念?该报在突发疫病中如何传播公共卫生观念?又在日常卫生宣传中如何传播公共卫生观念?时人公共卫生观念因此产生何种改变?

近代以来,陕西各方政治势力相互角逐,纷纷创办报纸宣扬党派观点,为陕西报业注入发展活力。杨虎城主政陕西后,大力发展交通建设,促进东部商户及难民西迁,繁荣陕西经济,为陕西报业扩充广告收入。霍乱疫病爆发,侵袭全陕,推动杨虎城政府大力建设陕西卫生行政、医疗卫生及防疫卫生,而报纸以向民众及时反映外界变动为己任,于是将公共卫生列为重点关注的议题。《西北文化日报》正是在此种社会背景中创办、发展,因而,该报持续关注公共卫生议题,通过报道突发疫病新闻与日常卫生新闻,传播公共卫生观念。

1932 年,霍乱威胁全陕,《西北文化日报》通过突发疫病报道,传递重视疫情、积极抗疫、相信医学、接种疫苗的卫生观念。在传递重视疫情观念方面,报纸运用直观数字、感官描写、消极词汇、横纵疫情跟踪,强调疫情严重。在传递积极抗疫观念方面,报纸塑造政府正面抗疫形象,批评抗疫懈怠现象、总结抗疫经验,树立抗疫榜样,引导民众树立积极抗疫意识。在传递医学诊治观念方面,报纸选用迷信致死个案,劝说民众科学就医。在传递接种疫苗观念方面,报纸阐释接种原理,减少民众排斥畏惧情绪。

参考文献(略)