一、《人民日报》有关“地摊”报道内容的变化

(一)报道数量:从下降到上升

从报道数量上看,总体数量持续稳定,各年度报道数量并不大,相对分散均匀,说明《人民日报》对“地摊”这一议题有持续不断地观察。

新闻媒体论文参考

...................................

(二)报道主题

1. 注重问题的揭示

从报道主题上看,《人民日报》侧重报道客观的负面问题,报道版面内容涉及经济发展、政策法令、百姓生活等方方面面。头版数量少,仅有 18 篇,占比 6.1%。其他版面的数量共有 276 篇。说明就官方角度而言,“地摊”这一形式不是经济发展的主导形式,而是一种补充形式。

在对政府批示、治理新规和部分治理问题的报道中,《人民日报》采用了系统的客观描述,明确具体条例,主要有取缔、开禁和管理。或是从客观事实出发,描述具体问题。在经济发展问题上,多采用数据的形式侧面表达媒体观点,认为地摊的发展有利于经济增长和稳定社会。着重报道存在的治理问题和乱象,叙论结合,事实铺垫,辅有评论。针对一些违法欺诈现象,主张坚决取缔,但是涉及到人民生活的主题,《人民日报》在评论中主张放管结合。综合来看,《人民日报》对于地摊的报道主要包含三个维度,地摊的问题揭示、是否放开限制的讨论,以及如何对其展开有效管理等三个方面。

综合来看,《人民日报》在报道地摊相关话题时主题呈现较为多样,关注重点明确,视线更多地放在了治理问题、人民生活和政府批示三个方面。《人民日报》对“存在空间治理问题”的报道共有 142 篇,占比 48.5%,涉及人民生活的报道共有 64 篇,占 21.8%。关于“地摊”的政府批示、治理新规报道共有 42 篇,占比 14.3%。

..............................

二、《人民日报》有关“地摊”报道态度的变化

(一)报道态度:从中立到支持

总体来看,《人民日报》对有关“地摊”报道的态度偏向积极报道和中立报道,将态度对象按照主题的不同重新加以分析发现,在对政府批示、经济发展、就业问题和先进经验主题的报道态度上,《人民日报》的态度倾向支持和中立。在这三个主题中,支持态度的报道共有 43 篇,中立报道共 28 篇报道,而反对议题只有两篇报道涉及,且主要反对对象为摊贩。除了对管理问题上的明确支持,中立态度的报道没有明确指出态度立场,客观报道事实,几乎没有反对态度。在人民生活主题中,报道态度分散相对均匀,随报道内容的不同,态度不同。但是在空间治理问题主题中,可以明显看出,负面报道共有 55 篇,其中 50 篇,反对态度直接对象都是摊贩,支持报道共 34 篇,其中 25 篇报道主要支持对象为城市的管理者和政府,态度鲜明。

在 1947 年到 1956 年的改造阶段,对地摊的态度以中立为主,这时期,注重对事实进行客观描述,少见带有感情色彩的词汇,比如“厌烦”、“占道”、“扰民”等。从 1978 到1997 年,城市现代化建设过程中,摊贩与城管之间发生了许多暴力对抗事件,地摊带来的负面问题重新进入公众的视野,许多专家学者也从各个角度阐释自己的观点,中立观点的占比明显下降,支持与中立的态度分庭抗礼,支持者与反对各执一词,有的认为地摊可以为生活提供方便和一种文化氛围,同时有利于人民增加收入,反对者则认为地摊这一经济形式缺乏规范管理,欺诈现象严重损害消费者的利益,并影响环境卫生、影响交通等。从 1997 年后,报道态度又发生了变化,反对态度的相关报道量下降,中立态度与支持态度明显增加。

造成这一变化趋势的原因,首先,《人民日报》在宏观政策的导向下 更加关注民生领域,人民要生活,人民也在追求更好的生活,地摊是一个不限制身份参与的经济形式,除了帮助低收入人群和弱势群体增加经济来源外,“地摊”对许多大学生而言也是很重要的就业渠道。尤其是在疫情过后,人们越来越意识到,地摊经济存在的必然性与重要性,支持态度占比的上升是自然而然的。

................................

(二)态度来源:从单一发声到兼顾各方态度

媒体对消息态度来源的选择与偏重,也是媒介框架建构的重要组成部分。从态度来源看,在对有关“地摊”的报道的报道中,主要的态度发出者是报社及记者,专家学者和市民等态度来源也各自占有一定比例。报道客观性离不开专业的作者,有关“地摊”的报道中,涉及到社会各方面的参与,是一个复杂性的议题,所以《人民日报》的报道主体主要是专业的新闻记者。新闻经报社各层的严格审查把关,专业化地保证了新闻的质量和严谨度。

从态度来源的时间变化上我们可以看出,《人民日报》逐渐重视了市民、专家和城市建设者的态度表达,虽然消息的主要态度提供者依旧是报社记着,但是从 1978 年后可以明显看出市民、专家和城市建设者的态度表达明显增加并在 1997 年后有所增长。一般来说,消息来源越全面多样,新闻报道就越客观、公正。《人民日报》在保证客观报道的前提下给了不同群体以直接的话语表达权利。

《人民日报》在涉及地摊的报道中,报社或记着消息来源的直接目标指向为摊贩和城市管理者,对于政府相关部门也有一定的报道量,而对市民的报道相对较少,报社的态度是所有消息来源之中最为客观的,从全局角度出发报道事实。其次,《人民日报》对专家学者的观点进行报道中,学者们将目光放在了该不该发展地摊以及如何发展地摊的问题上,阐述了各自的观点,所以针对“地摊”议题中的各报道对象,都各自有一定的占比。从市民的角度看,他们一般表述的是对地摊现象支持与否的态度话语,并且希望政府或有换部门加强管理,所以对摊贩和政府的态度最多。摊贩的态度角度看,他们认为地摊可以维持生计,希望政府能更多的接纳地摊这一经济形式,管理者能减少硬性执法。城市管理者多提出对摊贩的管理面临诸多困难,不免出现语言或肢体的对抗,在城管和摊贩的矛盾上城管不应总是被污名化,他们也希望工作职责与人民的生活不相冲突,公众和摊贩应多些理解。

............................

三、《人民日报》有关“地摊”报道形式的变化.........................................28

(一)呈现方式:从文字为主到图文结合................................ 28

(二)报道体裁:从消息为主到重视评论................................... 29

四、《人民日报》有关“地摊”报道框架的变化..........................................32

(一)报道框架:以事实呈现为主,归因与对策欠缺............................ 32

1.事实呈现框架......................................... 32

2.立场表述框架....................................... 33

结语...................................... 41

(一)《人民日报》对“地摊”报道态度与社会环境变化的关系.................................. 41

(二)《人民日报》对“地摊”议题起到引导作用......................... 42

四、《人民日报》有关“地摊”报道框架的变化

(一)报道框架:以事实呈现为主,归因与对策欠缺

复旦大学新闻学院黄旦教授认为框架理论的中心问题是媒介的生产。怎样反映现实,如何构建意义并规范人们的认识,框架最终是通过媒介产品,即文本或话语得以体现。因而,本文建构与阐释或话语的分析是框架理论的重点.[1]新闻框架研究被认为可以划分成媒介(新闻)生产研究、媒介(新闻)内容研究和媒介(新闻)效果研究。

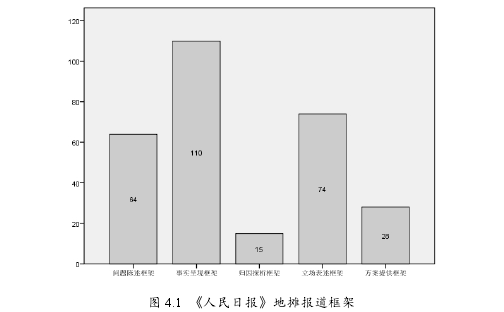

本文侧重于新闻内容的研究,关于《人民日报》对“地摊”的报道,总结出新闻文本有以下报道结构:一,事实呈现,对“地摊”相关事件的描述或特点概述;二,立场表述,媒介对报道对象陈述自身观点态度特点概括;三,问题陈述,着重指出限制发展的主要矛盾,或急待解决的问题四,原因探析,深入分析深层次造成混乱的的社会、法制等原因;五、方案提供,相关治理方案,以及前景预判。

新闻媒体论文参考

《人民日报》关于“地摊”报道的框架以“问题揭示框架”和“事实呈现框架”为基础,共有 174 篇,占比 59.2%,属于描述新闻事实的基础框架。五大框架中占比较高的是事实呈现框架和立场表述框架,共占比 62.6%,从中看出,《人民日报》对报道该议题的主要意图和目的是向公众宣传政府治理新规和表达对该议题的看法,而对问题的原因探析和处理对策的报道则相对欠缺。

..............................

结语

(一)《人民日报》对“地摊”报道态度与社会环境变化的关系

《人民日报》对“地摊”报道的态度与社会环境变化是相互影响的关系。对“地摊”报道的态度受到社会环境变化的直接影响,在不同时期呈现不同的文本内容;《人民日报》的“地摊”报道从不同角度体现了社会环境变化,潜在地影响受众对“地摊”现象的认知与理解,从而使“地摊”议题的社会环境“环境化”。

一方面,报道文本与内容受社会环境变化的影响。

从经济层面讲。媒体对“地摊”的报道经济方面的关注多来自于现实的经济形势,既包含宏观的经济大环境,又有中观层面部分社会中低收入群体的经济水平。《人民日报》对地摊报道中以经济发展主题为的报道共 19 篇,占有比率 6.9%。无论是国际国内,《人民日报》一直在积极探索发展地摊经济的积极对策和阻碍其发展的现实问题,从个主题的报道量上可以看出,《人民日报》认为地摊在中国的各个经济背景下都是很有必要的,但是它自身存在的治理难题却又一直限制其发展。

从政策法规讲。“地摊”与人民生活直接相关,受到政府相关法律法规,管理条例,重大政策背景等相关因素的直接影响。在梳理地摊议题相关报道时发现,地摊在特定时间段,也发挥政治作用,1949 年前后,主要报道摊贩对政府的欢迎和人民对新中国放开地摊新政策以发展经济的美好期待与向往。在前期,地摊在经济发展过程中暴露出各种问题,需要政府的有效管理。如果顶层设计者没有充分解决小摊贩的可持续的收入来源问题,去过度强调市容交通等负面问题,者只能反映出城市治理水平的倒退。“地摊”问题作为普遍性的城市发展难题,针对它的管理需要城市治理者持续不断地探索,付出更多的努力、精心设计更加明确的制度体系,进行更加精细化的管理。

从管理角度讲。首先,人民不止满足于生存需求,更加追求的是对美好生活的向往,地摊一定程度上还占据人们的精神生活的一部分。第二,中国人口基数大,就业紧张,中国国情如此,在现代化建设的道路上,无论从文化氛围或是发展经济的角度看,简单的“一刀切”是最不可取的方法。既堵又疏,放管结合,是《人民日报》在长期报道与观察中总结经验提出的媒介观点。

参考文献(略)