本文是一篇新闻媒体论文,本文以《朝日新闻》为研究媒介,选取其 2020 年 1 月至 2021 年 1 月新冠疫情期间涉华报道内容作为研究对象,通过定量定性相结合的研究方法,分析日本主流媒体新冠疫情期间对中国的报道框架和叙事特点,在此基础上,分析疫情期间日本主流媒体对中国形象的建构及动因。根据议程设置理论,大众媒介往往不能决定人们对某一议题的具体看法,但可以通过提供信息和安排相关议题来有效地左右人们关注某些议题。

1 绪论

1.1 研究背景

日本作为与中国一衣带水的邻国,其与中国的利益冲突错综复杂,至今中日关系仍然是中国最重要的双边关系之一,在中日友好发展的诸多挑战中,国民情感和社会民意是影响政府事态决策和两国关系风向的重要变量,而日本国民对中国的情感态度与其对中国形象的认知程度息息相关,前者可以潜移默化的影响后者的构建,因此研究中国形象在日本的呈现特点就显得尤为重要。

2019 年末,一种不明原因肺炎在武汉华南海鲜市场扩散开来,最初在对病毒认识不足和武汉官方的误判下,许多媒体将这一不明肺炎定性为普通性质的流感,2020 年初,中国呼吸科专家钟南山通过官方媒体直播向公众确认了不明原因病毒可以人传人这一重要讯息,医学界将病毒暂时命名为“新型冠状病毒”。新冠肺炎发生之后,中国的疫情发展受到关注的同时,关于病毒来源问题、政府的疫情应对措施等也引起了国内外媒体的激烈讨论,以美国 CNN 为首的西方媒体指责并抹黑中国在疫情期间的表现,中国在国际舆论中的国家形象也遭到了严重的污名化。

新冠疫情在短时间内对公共卫生、政治经济、社会稳定等方面产生了较深的打击,除此之外,对国际地缘政治的影响也日益明显,日本作为我国的邻国之一,两国之间的往来可以追溯到隋唐时期,但是两国关系也随着历史演变也在不断被重塑。疫情前期,在了解到中国的疫情现状之后,日本一些政治经济和民间机构开始向中国捐献口罩等防护物资,“山川异域,风月通天”的物资上的标语在网络上掀起了一股对日友好热潮。另外在国际关系上面,中国与日本、韩国三国之间的首脑频繁开展对话,在非传统安全合作上面也建立了紧密的联系。从这一系列事件来看,中日关系仿佛正在朝着友好方向发展。但是另一方面,中国在疫情期间的“封城”措施、因信息不透明引起的舆论问责事件等被日本媒体热议,由于西方媒体对中国形象的集体污名化,疫情期间中国在国际舆论场中也居于不利地位。同时日本也出现了很多由于歧视中国人而引起的社会暴力事件,许多日本企业、观光景点因为中日交通管制,来日中国游客减少而面临生存发展困境。

.....................................

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

新闻媒体在对某一事件的报道前有着对新闻事实进行选择性呈现的特定原则,这些原则影响着新闻媒体的报道立场、报道倾向、报道视角和方式,以及报道所期望的达成的大众影响等等。已有学者指出,媒体传播是建构国家形象的有效方式之一,媒体依靠自身话语权来影响受众认知,传播的过程也就是向公众投影国家形象的过程[1]。新闻媒体在报道某个事件时有意无意表现出的观点和倾向也会影响大众们对事件的评判,影响大众在认识世界、理解、诠释、归纳某些信息时形成的个体框架。近年,有相关受众研究结果也显示“日本媒体是对日本人的中国形象认知最有影响力的渠道”[2]。从这个研究结论来看,大众传媒是我们了解日本民众中国国家形象认知的重要渠道。因此,对日本媒体疫情期间涉华报道进行内容分析,有利于理解日本国民对中国形象的认知波动。本文通过对新冠疫情期间日本媒体涉华报道进行内容分析,研究日本媒体在新冠疫情期间对中国的报道框架与话语特点,在此基础上试图呈现出日本媒体所建构的中国形象,结合数据分析结果和文献资料研究日本媒体对中国的媒介形象建构动因,最后在此基础上提出我国对日传播策略的优化建议。

1.2.2 研究意义

首先,从理论意义的角度上,新闻框架构建国家形象的机制可分为三个层次:宏观框架决定议题的选择,中观框架决定强势的赋予,微观框架决定倾向的凸显[3]。根据新闻框架理论,新闻框架分为认识功能和框架功能,认识功能包括选择新闻素材时的把关框限功能、整理新闻素材和新闻信息时的归纳功能、理解新闻信息时的解释功能、框架功能表现为通过新闻主体间的互动直接影响社会现实建构。对于新闻框架理论来说,认识功能是框架功能的基础,通过新闻素材的选择、新闻信息的整理、新闻内容的阐释直接或间接地建构受众的现实世界。根据新闻架构效应,新闻框架能够在多个层面上影响受众,在认知的基础上影响他们对某些话题或事件中所持有的观点、态度和影响。新闻架构效应的心理机制研究将受众心理与架构效应相关联,将新闻架构视为新闻媒介与受众认知之间的桥梁,受众认知对于架构效应的影响主要表现在,受众能够按照固有的图式和思维去理解新闻事件。架构效应不仅仅影响受众个体的认知、态度,还能在更大层面上影响着大众舆论。除此之外,新闻框架也有消极功能,体现在把关新闻时的局限视野,新闻叙事时的主观性、报道新闻时所体现的立场,这些因素都会影响新闻媒体去了解新闻事件的全面,也使文本透露着固化偏执的思维与偏见。

...........................

2 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的内容分析

2.1 研究设计与类目建构

2.1.1 研究样本选取

《朝日新闻》为日本三大报之一,因读者多为知识阶层,因此《朝日新闻》的内容更能体现出日本话语权阶层的观点并且有较强的引导性。2020 年 1 月 9日,日本媒体 NHK 发布了第一条有关新冠疫情的渉华报道,随后《朝日新闻》等媒体也在同日发布相关议题新闻,因此,本文的研究起点选取为 2020 年 1 月9 日,2021 年 1 月 8 日中国疫情防控手段逐渐稳定且成熟,当时正值河北疫情较严重时,但是靠着在武汉积累的经验,官方政府在 8 号左右便结束了全民核酸检测。因此本文选取 2020 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 8 日这一年周期,试图覆盖到疫情发展的多个阶段,以《朝日新闻》数据库(闻藏 II Visual)中标题或者正文包含有“新型冠状病毒”“新冠”“新型肺炎”“中国”关键词的文章作进行抽样分析,从中筛选出了的 1264 篇疫情间与中国相关的报道,经过人工去掉重复和无关性报道之后,将抽样总体确定为 618 个,在此基础上使用等距抽样方法,每两个单位做一次样本抽取,最后获得研究样本 309 个。

2.1.2 类目构建及编码设计

本研究依据“新闻框架”“议程设置”等传播学理论,将抽取的新闻报道样本按照新闻议题、报道倾向、报道版面、报道数量进行分类,其中新闻议题类目是在参考高金萍、高媛的文章《德国主流媒体涉华新冠肺炎报道研究》[36]中对国外媒体报道内容议题编码类目所得报道倾向、报道版面等是在参考于段鹏的《国家形象一一建构中的传播策略》[37]中的编码表所得。类目编码情况如下,具体也可详见附录 1《朝日新闻》内容分析编码表:

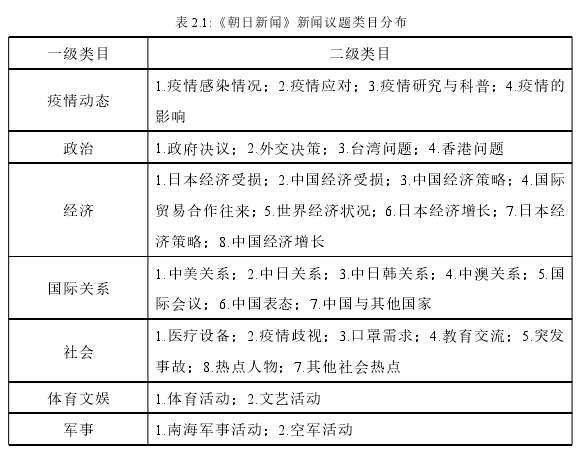

(1)新闻议题分类:新闻媒体在报道传达事实的同时,也在通过议题设置来影响着受众群体对新闻事件的认知、态度及情感,利用议题建构的方式来为民众判断新闻事实提供线索框架,在重大公共事件中,媒体对新闻议题的选择呈现会影响公众对事件的态度和情感意向[38]。本章节遵循类目构建的穷尽性、互斥性原则,将选取的新闻报道按照主观观察新闻内容的基础上分为七大一级类目(疫情动态、政治、经济、国际关系、社会、体育文娱、军事)。经过进一步观察之后细化扩至二级类目,新闻议题类目编码情况如表 2.1 所示:

表 2.1:《朝日新闻》新闻议题类目分布

.......................................

2.2 样本数据梳理与分析

通过对 2020 年 1 月至 2021 年 1 月新冠疫情期间《朝日新闻》的涉华报道为研究总体,覆盖新冠疫情在中国从开始到爆发到缓和的多个阶段,根据报道内容版面、数量、主题、倾向等进行分析,以得出《朝日新闻》疫情期间对中国报道内容的量化特征,并在此基础上得出《朝日新闻》的框架特征。

2.2.1 《朝日新闻》涉华报道数量分析

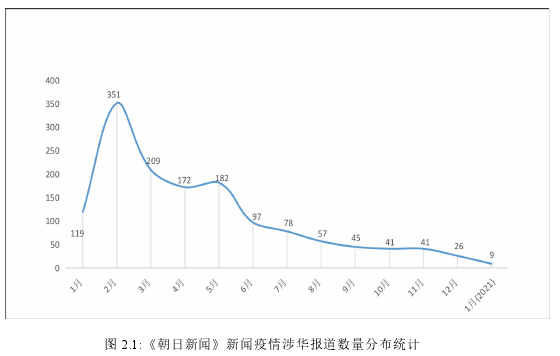

图 2.1:《朝日新闻》新闻疫情涉华报道数量分布统计

《朝日新闻》2020 年 1 月至 2021 年 1 月新冠疫情期间与中国相关的新闻数量为 1427 个,从图 2.1 可以看出随着时间的变化,报道数量也呈现出“激增缓降”的趋势,其中,在 2 月份、3 月份、5 月份的报道数量最高,分别为 351 篇、209篇和 182 篇,其中 2 月份的报道数量最高,占总体报道数量的 24.6%,随后对中国的关注便呈现出逐渐降低的趋势,到了 2021 年 1 月,疫情相关的涉华报道只有 9 篇。

2019 年底,中国武汉发现有不明原因肺炎的感染事例出现,由于当时没有确切的证据表明这一病毒没有“人传人”这样的传播迹象,以及对病毒的了解程度较低,并没有引起国内外的广泛关注。2020 年 1 月 9 日,中国中央电视台新闻网站发布新闻称,针对武汉的不明原因肺炎患者增多一事,相关调查专家组检测出了新型冠状病毒。1 月 12 日,中国武汉出现一名因新型冠状肺炎死亡的患者事例,引起了较大程度的社会恐慌,各界科学研究者也积极分析新型冠状病毒的病原构成、传播途径及病发症状。到了 2 月份,随着春节临近,中国也将迎来全年最大交通往来流量,人口的流通为新型冠状病毒的传播提供了较佳的传播渠道,也给社会稳定带来了未知的威胁。1 月 23 日,中国政府决定对武汉“封城”,加强限制武汉与其他省市的交通往来,距离上一次对城市“封城”还是在 2003 年SARS 肺炎传播期间,作为两次较大流行病的感染地,中国政府的疫情应对方式也引起了社会的热议,而包括日本媒体在内的其他国外媒体也纷纷将镜头对准了中国武汉市。在随后几个月内,新冠疫情在中国得到了有效控制,病毒也在迅速向全球蔓延,《朝日新闻》对中国的注意力也由此被分散。

................................

3 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的文本分析..................................... 25

3.1 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的高频词汇分析......................................25

3.1.1 时间阶段下的高频词汇变化..........................................25

3.1.2 形容词修饰语高频词汇分析..........................29

4 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的中国形象呈现及动因.................41

4.1 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的中国形象呈现......................................41

4.1.1 政治形象:疫情防控下的强权独裁者...............................................41

4.1.2 国际形象:“新冷战”下的东方威胁...............................................42

5 结语................................... 46

4 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的中国形象呈现及动因

4.1 《朝日新闻》新冠疫情涉华报道的中国形象呈现

国家形象是通过世界各国之间文化权力所建构的,而这种想象性的认知关系背后则是不平等的权力关系并深刻影响着当下中国文化的言说、想象、反思[50]。根据信号理论,信号表达包括官方表达、受众扩展和信用检验三个层面,同时也表明了国家形象塑造的三个阶段:国家形象定位、外交事件和国际传播。信号的内容影响着接受国及国民对信号传达国的印象,从而塑造对传达国的形象认知[51]。

4.1.1 政治形象:疫情下的强权管制者

新冠疫情期间,《朝日新闻》对中国政治相关的话题报道大多呈负面倾向,大多体现出对中国政治制度和共产党专政的批判。首先在新冠疫情初期,湖北省武汉市华南海鲜市场出现不明原因肺炎,包括武汉专业医学家在内的几位人士对类似 SARS 冠状病毒正在扩散一事发出警告,不仅没有引起重视反被警方训诫,当新冠病毒扩散越发严重,民众对地方当局甚至官方媒体的公信力表现出强烈地质疑和不满,对于《朝日新闻》来说,新冠病毒没有得到良好的控制是由于中国政治制度高压下的信息垄断和信息闭塞所造成的。其次,当中国政府为了控制新冠病毒扩散而决定对武汉实行“封城”,对个人要求居家隔离等政策时,《朝日新闻》认为这是共产党专政下的强权行为,而且这些行为对中国人民的自由造成了危害。最后,针对北京政府决定制定香港国安法一事,《朝日新闻》认为这件事是中国中央政府正在破坏香港的民主制度,中央集权在将权力伸向一国两制,香港人民也即将失去自由开始专制统治下水深火热的生活。

对于日本主流媒体来说,他们不理解我们眼中的人权是将生命权放在首位,他们也选择性地忽略中国积极应对疫情所产出的成就,几乎偏执地将全部视野放在策略浅层而不究其深层原因,这样所有读者也很可能只记得一个“事实”:在政治上中国是一个强权角色,针对企业和个人的管制行为无处不在。日本媒体在涉及政治话题上的刻意对立与误解行为,在很大程度上影响日本民众对中国的客观认知,也影响着两国之间的友好合作往来。

.................................

结语

本文以《朝日新闻》为研究媒介,选取其 2020 年 1 月至 2021 年 1 月新冠疫情期间涉华报道内容作为研究对象,通过定量定性相结合的研究方法,分析日本主流媒体新冠疫情期间对中国的报道框架和叙事特点,在此基础上,分析疫情期间日本主流媒体对中国形象的建构及动因。根据议程设置理论,大众媒介往往不能决定人们对某一议题的具体看法,但可以通过提供信息和安排相关议题来有效地左右人们关注某些议题。日本主流媒体更多地把中国放在国际秩序变动的语境中来认知中国,比起双边关系,更倾向于在多边框架内来感知中国。在多种因素的综合作用下,日本形成了 “国际秩序改写者” “崛起的强国”、疫情下 “坚韧”而 “强硬”的中国、美国 “假想敌”等多层次中国形象。日本主流媒体对中国形象的塑造是建立在本国利益上的符号化想象,我们应当充分调动其对华战略认知中的建设性因素,防止其固化为刻板印象。本研究认为,在后疫情时代,可以尝试着从以下三个方面优化中国对外传播策略。

一、从对抗到理性:批判性思维审视日媒话语

国家形象是一种绝对性与相对性相统一的存在,一方面,中国的国家形象由经济、政治、文化、军事等综合权力所构建,另一方面,其他国家对中国形象的解构与重塑也要受到来自政治、经济等方面权力的压力。

面对不同国家之家的文化权力差异所导致的国家形象“污名化”行为,我们应该保持理性思维进行决策。首先,通过观察日本主流媒体所建构的中国形象,重新认识自我,在承认差异性的基础上进行对话;其次,面对日本主流媒体叙述中国时的刻板眼光,不要一味迎合他国审美,也不要将民族主义放在首位将国家差异拔高至对立层面。

二、从宣传到展现:客观讲述中国成就

新冠疫情爆发以来,我国官方媒体倾向于在国际舞台上宣传中国的负责任大国形象,传达中国的“大国战疫”成就。对于日本媒体来说,中国一味的宣传很容易招致质疑的声音,在宣布武汉疫情新增人数为零的时候,以及在宣布中国脱贫攻坚工作完成全面胜利的时候,《朝日新闻》在报道下对这些成就表示了质疑。历史上日本媒体煽动舆论成为日本发起战争的重要原因之一,出于这种考虑,日本民众对媒体宣传行为一般会保持警惕,而从相关的报道结果来看,中国对外的一味功绩宣传不仅会加剧“中国威胁论”的传播,也会使日本媒体和民众反感,相反在有数据和客观事实支撑下的新闻报道才更容易被接受,比如日本在报道疫情后中国经济发展情况时,不是直接引用中国官方媒体带有宣传“战疫成功”意味的报道内容,而是选取中国相关统计局数据作为报道依据,客观报道新冠疫情管控下中国经济的回暖历程。因此,中国官方媒体在对外传播时应当减少主观叙事,以客观事实和数据为依据,向世界传播真实可靠的国家形象。

参考文献(略)