1 引言

1.1 研究目的及意义

1.1.1 选题背景和研究目的

2019 年是《中日和平友好条约》订立 40 周年。自中日两国正式建交,中日最大的矛盾在于双方对一些历史事件的看法和态度存在严重分歧。尤其是日本对侵华战争罪行一直不予承认,甚至存在篡改教科书的行为。中日战争观、历史观隔阂尤在,和平亦受其阻。台湾作为抗日战争民族记忆的一部分,相较于大陆的抗日战争记忆来说,一直处于话语体系边缘,未获得应有的重视和尊重。因此,实现文化的传播,使抗日战争得到应有的尊重,是讲好中国故事应有之义[1]。

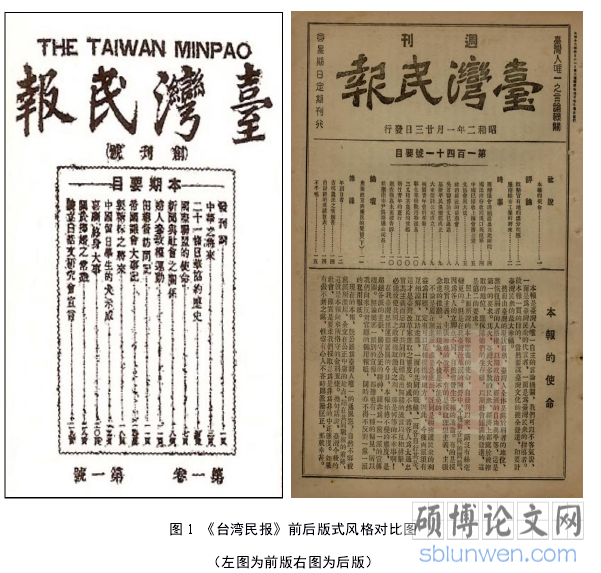

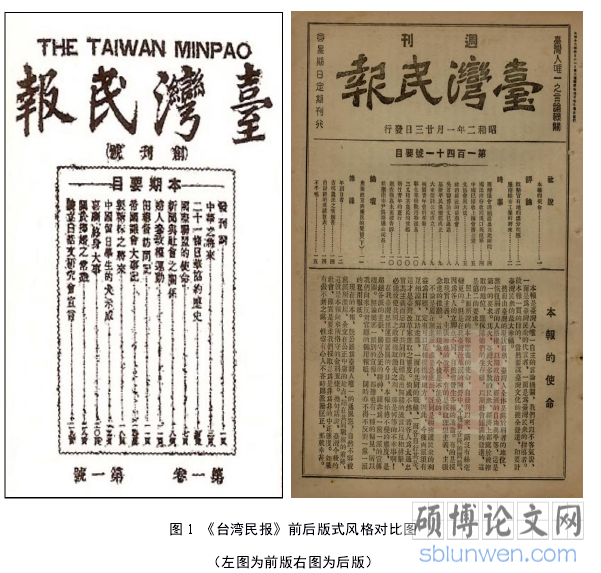

纵观古往今来的人类发展,任何一个较大的政治或文化运动,都离不开诸如报纸、广播等舆论宣传工具[2],它们不仅是运动发起人的喉舌,也是我们后人回看历史的一份宝贵的文献资料。《台湾民报》作为日据时期唯一一份为台湾人民发声的报纸,其所具有的价值是别家报纸无法替代的。因此,本文将研究重点放在《台湾民报》身上,主要目的有两个:1.通过对《台湾民报》社论进行研究,了解不同阶段《台湾民报》的社论议题侧重点、对不同对象的立场态度以及把握其每个阶段的语言形式和风格,从反殖民斗争中体会媒体在民族解放运动中的担当;2.通过《台湾民报》,了解日据时期台湾人民的水深火热,体会台湾人民在反殖民运动中民族解放的艰难进程。

1.1.2 研究意义

《台湾民报》与日据时期《台湾日日新报》等总督府把控的日系报刊相区别,留下了一幅时代画卷,其坚持的公平正义、正义人道、不偏一见等在今天看来仍旧具有广泛而深远地影响,其“唯有追求岛民最高的幸福”的办刊宗旨、在反殖民运动中的不懈斗争等,都值得我们梳理和记载,在今天仍旧具有理论和现实双重意义。

从理论角度来说,通过对《台湾民报》的梳理,让我们将视野聚焦到 20 世纪 20、30 年代的台湾境况,体会日据时期下台湾人民的艰难生活处境,从而认识到台湾民主文化在日本殖民统治下艰难前进的过程。

从现实角度来说,媒体在反殖民运动中的发声,其表现出的公平正义,激发了殖民地人民奋起反抗的斗志,推动了历史向前迈进。通过对《台湾民报》的研究,进一步激发媒体对国家对人民的责任与担当,使媒体能够发挥自己的力量,推动社会向前迈进。

..........................

1.2 国内外研究现状综述

目前,关于《台湾民报》的研究并不多见,总体来看,数量较少,主要集中在以下两个方面:1.与新文学运动的关系;2.日据时期社会生活的某方面或某领域。针对第二个方面,学界更多的将其置于社会运动的视角去对其作出积极的评价。

为了便于阅读,笔者将学界的研究大体分为著作类及学术论文两类进行了梳理。

1.2.1 国内研究现状

根据笔者的资料搜索,国内对《台湾民报》的研究共有 3 本著作和 25 篇学术论文可供参考。

著作类中,吴密察、吴瑞云编译的《台湾民报社论》为原始材料,记录了 1920 年 7月到 1932 年 7 月之间《台湾民报》及其前身《台湾青年》、《台湾》的“卷头辞”及“社论”,内容丰富翔实且便于查阅,也是本文主要的史料来源[3]。另外两本研究专著为蔡培火的《台湾民族运动史》及杨肇嘉的《杨肇嘉回忆录》附录《台湾新民报小史》。蔡培火的著作聚焦于台湾的民族运动史,并在著作中肯定了《台湾民报》等报刊对民族解放运动的作用[4]。杨肇嘉的著作则作为回忆录,忆述了殖民地社会的台湾及《台湾民报》创办者之间的互动关系[5]。总体来看,有关《台湾民报》著作类的研究并不多,且研究内容较为单一,亟待学者们进一步深入与挖掘。

而学术论文类的研究还是相对丰富的,共有 25 篇文献可供参考,其中台湾学界的有 13 篇,大陆学界的有 12 篇。研究内容主要集中在以下几个层面:

一.关于《台湾民报》与新文学运动关系的研究。《台湾民报》与新文学运动之间的关系是国内学者关注的热点之一,可细分为以下几个方面:1.《台湾民报》与台湾新文学运动的关系。学界普遍认可《台湾民报》对台湾新文学诞生和发展所起的积极作用。白润生、胡静波在《<台湾民报>与台湾新文化运动》中认为正是《台湾民报》的宣传,才使得白话文、新文学在台湾开始兴起,强调了《台湾民报》对台湾新文学的贡献,也是国内最早介绍两者关系的文章[6]。武柏索在《<台湾民报>和台湾新文学运动》认为《台湾民报》从创刊到停刊的 24 年奋斗史正反映了台湾新文学运动从发轫、成熟到发展壮大[7]。除此之外还有白少帆的从《<新青年>到<台湾青年>、<台湾民报>》、陈素丹的《从<台湾民报>寻找台湾白话文运动的踪迹》、台湾学者洪世昌的《<台湾民报>与日治时期台湾新文化运动(1920-1932)》。总体而言,学者们都对《台湾民报》在促进台湾新文学崛起与发展方面作了高度评价。2.《台湾民报》与大陆五四新文学运动的关系。《台湾民报》与五四运动的关系,也是学者们研究的重点之一。

...........................

2 《台湾民报》的诞生

2.1 时代背景

2.1.1 《马关条约》后的武装抗日

1895 年甲午战争的失败,迫使清政府与日本签订《马关条约》,将台湾岛割让给日本。消息传至台湾,引起台民群情激愤。在以电报向清廷报备后,台湾民众自发成立了以台湾巡府唐景菘为首的台湾民主国,欲以誓死抵抗。5 月 29 日,日军在台湾东北角的澳底登陆,并迅速挺进,台湾民主国因其总统唐景菘逃至大陆,而迅速土崩瓦解。6 月17 号,日本举行了“始政仪式”,正式开始了对台湾的统治。随后日军不断南下,期间遭遇台湾各地人民的反抗,包括黑旗军首领刘永福领导的反抗战、“黑虎将军”杨泗领导的保卫战、台北地区的新竹争夺战等等,英勇的台湾人民用劣势装备抗击日本侵略军 5 个多月,打死打伤敌军 3.2 万人,开启了中华民族抗击日本侵略者的先河。

2 《台湾民报》的诞生

2.1 时代背景

2.1.1 《马关条约》后的武装抗日

1895 年甲午战争的失败,迫使清政府与日本签订《马关条约》,将台湾岛割让给日本。消息传至台湾,引起台民群情激愤。在以电报向清廷报备后,台湾民众自发成立了以台湾巡府唐景菘为首的台湾民主国,欲以誓死抵抗。5 月 29 日,日军在台湾东北角的澳底登陆,并迅速挺进,台湾民主国因其总统唐景菘逃至大陆,而迅速土崩瓦解。6 月17 号,日本举行了“始政仪式”,正式开始了对台湾的统治。随后日军不断南下,期间遭遇台湾各地人民的反抗,包括黑旗军首领刘永福领导的反抗战、“黑虎将军”杨泗领导的保卫战、台北地区的新竹争夺战等等,英勇的台湾人民用劣势装备抗击日本侵略军 5 个多月,打死打伤敌军 3.2 万人,开启了中华民族抗击日本侵略者的先河。

在台湾人民不断抗争的同时,日本政府也加快了对台湾的统治。1895 年,日本成立总督府,桦山资纪就任第一任总督,总督府开始实行军政,制定统一的度量衡、公布官制、实施《六三法》、设立学校、培养老师、创办日系报刊《台湾新新日报》、设立银行等,在台湾开始建立起自己的统治。日本在台湾建立的统治,不同于日本本土的立宪制。根据《六三法》的规定,台湾总督享有“特别律令权”,集行政、立法与军事大权于一身,权力超过立宪后日本天皇的专制君主。握有绝对权力的总督结合体系还建立起严密的警察制度,有效镇压各地的武装反抗活动。在经济上,日本政府对台湾进行残酷掠夺,据 1929 年统计,在台的日本人虽仅占台湾总人数的 4.93%,却占有全部工商资本的 78.4%。在文化教育上,当时台湾没有一所大学,没有一家台人自主的报刊,且日台儿童分别就读于不同的学校,接受不同的课程教育。在社会生活上,也实行差别待遇,包括日台人之间不准通婚等。除此之外,台湾总督府在统治之初,根据《马关条约》,还要求台湾居民在两年之内选择国籍,不愿成为日本臣民的台湾人可以自由变卖财产及离开台湾,期限届满,选择继续定居的人,即成为日本国籍。1897 年 5 月 8 日期限届满,共有 4456 人申请离台,仅占台湾人民的极小比例(当时台湾有 250 万人口)。

........................

2.2 《台湾民报》的创立及发展

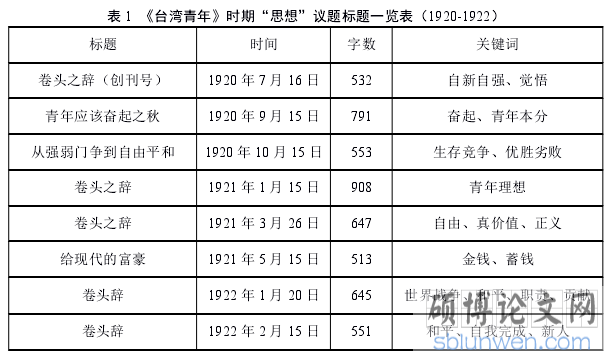

《台湾民报》的创立可以追溯到 1910 年代中期。1915 年台湾在东京的留学生成立了一个名为“东京台湾青年会”的同乡会。1918 年,第一次世界大战结束后,在民族自决、民主思潮的影响下,留日的留学生林献堂召集了在东京的留学生,包括林呈禄、蔡培火、石焕长、吴三连等 20 余人,创立了启发会,开始关注台湾殖民地所遭受的不公待遇。他们强烈要求废除殖民体制的《六三法》,并着手开展对台湾留学生的政治启蒙运动。在蔡惠如的奔走下,1920 年 1 月,启发会扩大为台湾新民会。新民会成立之初,其成员即提议创办一份机关杂志,以开展更积极的运动,推动台湾的政治改革和启发岛民思想为目标,这便是《台湾民报》的前身《台湾青年》杂志。1920 年 7 月 16 日,《台湾青年》月刊正式在东京发行,中文 54 页,日文 62 页,售价 4 角,至 1922 年 2 月 5 日停刊,共 18 期,蔡培火任编辑兼发行人。该杂志以东京的留日学生为主要对象,在卷头辞中写道:“广泛的倾听内外言论,该择取者则不分大小皆采为我辈之养分,并且不惜将养得之力,对内外尽力,正是我辈的理想、应该勇往迈进的目标。我所敬爱的青年同胞,一起起来共同迈进①。”《台湾青年》言论慷慨激昂、充满正气,运回台湾发行后,受到总督府的严密审查与镇压,但得到学生们的一致好评。创刊一年半后,主要参与人员面临个人择业发展问题,加上《台湾青年》杂志的经营一直仰赖岛内的捐款得以维持,故面临是否停刊的抉择。后来,经过商讨,决定募集资金,使杂志得以继续经营,并决定于 1922 年 4 月 1 日起,更名为《台湾》杂志。

............................

《台湾民报》的创立可以追溯到 1910 年代中期。1915 年台湾在东京的留学生成立了一个名为“东京台湾青年会”的同乡会。1918 年,第一次世界大战结束后,在民族自决、民主思潮的影响下,留日的留学生林献堂召集了在东京的留学生,包括林呈禄、蔡培火、石焕长、吴三连等 20 余人,创立了启发会,开始关注台湾殖民地所遭受的不公待遇。他们强烈要求废除殖民体制的《六三法》,并着手开展对台湾留学生的政治启蒙运动。在蔡惠如的奔走下,1920 年 1 月,启发会扩大为台湾新民会。新民会成立之初,其成员即提议创办一份机关杂志,以开展更积极的运动,推动台湾的政治改革和启发岛民思想为目标,这便是《台湾民报》的前身《台湾青年》杂志。1920 年 7 月 16 日,《台湾青年》月刊正式在东京发行,中文 54 页,日文 62 页,售价 4 角,至 1922 年 2 月 5 日停刊,共 18 期,蔡培火任编辑兼发行人。该杂志以东京的留日学生为主要对象,在卷头辞中写道:“广泛的倾听内外言论,该择取者则不分大小皆采为我辈之养分,并且不惜将养得之力,对内外尽力,正是我辈的理想、应该勇往迈进的目标。我所敬爱的青年同胞,一起起来共同迈进①。”《台湾青年》言论慷慨激昂、充满正气,运回台湾发行后,受到总督府的严密审查与镇压,但得到学生们的一致好评。创刊一年半后,主要参与人员面临个人择业发展问题,加上《台湾青年》杂志的经营一直仰赖岛内的捐款得以维持,故面临是否停刊的抉择。后来,经过商讨,决定募集资金,使杂志得以继续经营,并决定于 1922 年 4 月 1 日起,更名为《台湾》杂志。

............................

3 《台湾民报》社论议题内容.................................16

3.1 《台湾青年》时期:思想启蒙为主.......................................16

3.1.1《台湾青年》时期的社论议题内容............................17

3.1.2 “思想启蒙”议题成因分析.............................20

4 《台湾民报》社论情感态度..........................................35

4.1 《台湾青年》时期:以“建议”为主.............................35

4.1.1《台湾青年》社论情感态度量化统计.........................35

4.1.2“建议”情感态度议题梳理及成因分析...............................36

5 《台湾民报》社论语言形式与风格...............................................48

5.1 语言形式:日文文言文到日文白话文...............................48

5.2 语言风格:慷慨激昂到言论温和、鞭辟入里........................49

5 《台湾民报》社论语言形式与风格

5.1 语言形式:日文文言文到日文白话文

1920 年 7 月 16 日,《台湾青年》正式在东京发行。自创刊日起,《台湾青年》便采用日文和中文两种语言形式刊登,其中,中文有 54 页,日文有 62 页,卷头辞和社论均采用日文撰写。

《台湾青年》阶段,因台湾还没有进行新文学运动,故中文的刊登主要以文言文为主,这对于当时并未受过多少教育的台湾民众来说,《台湾青年》艰涩难懂,犹如天书。为了让岛内不懂文言文的台湾百姓吸收新知,台湾的知识分子受大陆陈独秀在《新青年》上发表的《文学革命论》和胡适在《新青年》上发表的《文学改良刍议》的影响,也开始在台鼓吹白话文运动。但是任何运动的兴起,与当时所处的媒介环境和政治环境是不可分割的。从媒介环境来说,学者纷纷投身于推动白话文运动的潮流造就了白话文运动在台湾的快速展开,同时也进一步明确了台湾白话文运动受大陆白话文运动影响之深远这一事实。陈炘在《台湾青年》上发表《文学与职务》,认为文学的“职务”(任务)在于传播新的思想,从而改造社会,因此,在语言工具上,主张应该使用中国的白话文来表述。[9]另有陈瑞明说明祖国大陆内地已经在使用白话文,取得了“言文统一”的效果,主张台湾也应效法内地。[9]还有甘文芳写的《实社会与文学》,说明中国现代文学已经改用白话文写,大有进步,为世界文坛所注目,所以台湾文学也应使用白话汉语。

...........................

结语

《台湾民报》自 1920 年创刊以来,历经几个阶段,从月刊到日刊,从东京到台北,从复刊到停刊,在长达 24 年的时间里,通过社论,积极引导民众,坚韧不拔地与日本统治下的殖民主义作斗争。每个阶段表现出来的侧重点均有所不同:从《台湾青年》阶段的思想启蒙,到《台湾》阶段的政治自决自治,再到《台湾民报》阶段的议题的多元与成熟,该媒体始终以传播者的身份,通过报纸发表自己的观点和主张,给予台湾人民建议,批判殖民政权的统治,革新台湾民众的思想。通过梳理我们可以看出,《台湾民报》那股始终贴近人民群众、为台湾进步奉献一切的伟大志向。

《台湾民报》自 1920 年创刊以来,历经几个阶段,从月刊到日刊,从东京到台北,从复刊到停刊,在长达 24 年的时间里,通过社论,积极引导民众,坚韧不拔地与日本统治下的殖民主义作斗争。每个阶段表现出来的侧重点均有所不同:从《台湾青年》阶段的思想启蒙,到《台湾》阶段的政治自决自治,再到《台湾民报》阶段的议题的多元与成熟,该媒体始终以传播者的身份,通过报纸发表自己的观点和主张,给予台湾人民建议,批判殖民政权的统治,革新台湾民众的思想。通过梳理我们可以看出,《台湾民报》那股始终贴近人民群众、为台湾进步奉献一切的伟大志向。

作为一部完整记录台湾人民的反殖民奋斗血泪史,《台湾民报》促进了台湾人民思想文化觉醒,促使了台湾政治运动、反经济掠夺运动的发展,推动了台湾的民族解放进程,在中华民族反抗外来侵略的历史上书写了辉煌的篇章。1954 年,杨守愚在《赧颜闲话十年前》中,曾高度评价《台湾民报》在日据时期反日运动:“反日的民族运动,这是自民报创刊讫于光复,一贯的作品底内容,在白话文作家方面,还因为他取了‘汉文’的写作形态,故其所受日人的摧毁,更甚于‘和文’作品。[41]”积极肯定了《台湾民报》在民族解放斗争中的引领作用。本篇论文的创新之处就在于对该份报纸三个阶段的社论进行了系统全面化的梳理,既有量化统计,又立足时代背景进行了解析,弥补了学界在《台湾民报》社论研究方面的不足,不仅可以使后人回顾起那段被遗忘的历史,使他们更加了解台湾人民在抗日民族斗争中所发挥的积极作用,也可以使他们深刻认识到到媒体在民族解放运动中应有的担当。

参考文献(略)

参考文献(略)