第一章 大陆地区“慰安妇”主题影视作品

第一节 大陆地区“慰安妇”主题影视作品概况

作为一门独特的艺术形式,影视不仅综合了文学、音乐、舞蹈等古老的艺术类型,而且包含了摄影、特效、建筑等近现代科学技术。目前影视作品以其资源丰富、信息量广泛、表现形式多样、内容更新及时、共享性最强等特点,在媒介传播中占据绝对优势的地位。

本节笔者将对大陆地区“慰安妇”主题影视作品基本概况进行统计,并根据基本特点进行总体分类。

一、影视作品统计一览

影视作品是一种通过摄影机拍摄记录在胶片上,通过播放器放映出来一种已完成艺术作品的统称。它由摄影艺术以及声音结合,融合了视觉与听觉艺术。 作为一种对历史的具体化、形象化叙述方式,影视作品对于历史的传播具有特殊的作用与意义。“慰安妇”问题是二战以后延续至今的国际问题,而根据学者的研究,中国是二战中日军“慰安妇”制度的主要受害国,因此,以“慰安妇”为主题的影视作品在国内,特别是近十年受到了较大的关注。

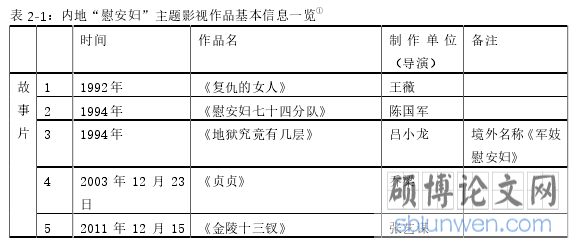

笔者在研究过程中,将搜集到的自 1992 年起,以“慰安妇”问题作为主题的中国大陆地区影视作品数量进行了统计,共计 38 项,其中包括两部专题片(分别计为 1 项),形成表 2-1。

.............................

第二节 影视作品的细分

在上一节中,笔者将“慰安妇”主题影视作品分为两大类——纪录片与故事片。延续上一节的讨论,笔者将通过对 41 项影视作品的播放平台、主要对象、叙事角度的分析,对它们进行更为细致的分类。

一、纪录片

依照关于纪录片的分类,国内外学者有众多的划分方法。按照创作方法,美国当代电影理论家和作家波德维尔在其撰写的教材《电影艺术入门》种讲纪录片归纳为“分类型、说服型、抽象型和联想型”;按照纪录片的功能,华东师范大学传播学教授聂欣如在其著作《纪录片改论》中将纪录片分成了纪实性纪录片、宣传性纪录片、娱乐性纪录片和实用性纪录片四大类;按照表现题材和内容,《电影艺术词典》又将其划分为新闻纪录片、历史纪录片、传记纪录片、政论纪录片、舞台纪录片等。

在现代纪录片的研究过程中,由于纪录片范围的扩大、特征的变化,上海艾瑞市场咨询有限公司在其 2019 年年底发布的《2019 年中国纪录片产业研究报告》中,按照制作平台与传播领域两大维度对纪录片进行了分类,分为电视纪录片、新媒体纪录片和纪录电影三大类。

在笔者收集的 38 项影视作品中,纪录片共有 31 项,主要播放平台为影院平台、电视台和网络平台,依据艾瑞咨询的平台维度分类法,笔者将其分为:电影纪录片、电视纪录片、网络纪录片。在三者的区别上,笔者将其总结为以下 4 点:1、在时长上,电影纪录片>网络纪录片≥电视纪录片(电视专题纪录片除外);2,在制作成本上,电影纪录片>电视纪录片≥网络纪录片,电影纪录片对于制作的精良程度要求最高、电视纪录片次之,网络纪录片弹性较大;3、在主题选择的限制程度上,电视纪录片以吸引观众为目的,题材会趋向于社会的热点话题,电影纪录片相对小众,题材的选择还是依托于导演的个人选择,与主流价值观不一定相适应,而网络纪录片较为随意,主要由制作者决定。4、在拍摄目的上,电视类纪录片最终是为主流政治服务,因此传递主流价值观维持社会安宁成为其主要目的;而电影类纪录片和网络纪录片一般则是创作者想借此展现自己的个人视角,表达一种与主流可能相背离的观点,展示个性和特点成为其主要目的。

..........................

第二章 大陆地区“慰安妇”主题影视作品对集体记忆的建构

第一节 作品发布时间节点与涉及地点

一、发布频率与时间节点

哈布瓦赫指出:假如关于过去的记忆不断地再次出现,那是因为每一时刻社会都有使之重现的必要方式。①一个历史主题的影视作品在现代媒介上发布的频率会受到什么影响呢?

首先,在发布时往往受到国家叙事的“纪念性”的影响。“慰安妇”制度虽然是一个拥有具体时间和受害者、加害者的历史事实和历史事件,但是在国家叙事的语境下,长期以来,往往在官媒的表达中,作为与“抗日战争”息息相关的一个符号而存在。因此,在具有纪念意义的周期性时间里,“慰安妇”主题的影视作品出现在媒体上的强度会增加,作为纪念“抗日战争”的一环,因此在发布频率的曲线图中可以看到走向是有一定周期性的;另外,在当下发生与主题相关的事件时,作品在媒体中出现的强度也会增加,当代事件为媒体重提历史事件提供了契机。笔者总结了 38 部影视作品出现的时间节点,以此来分析媒介对于“慰安妇”问题这一历史话题的发生强度是否受到上述两种因素的影响。

国内对于“慰安妇”问题的关注自上世纪 90 年代伊始。1990 年 4 月,在阅读了一篇题为《欧洲重提战争赔款》的短消息后,时任北京化工管理干部学院教师的童增受到启发,开始思考关于国内战争受害者的赔偿问题,他撰写了《中国要求日本“受害赔偿”刻不容缓》一文,号召讲“战争赔偿”与“受害赔偿”分开,认为“中国民间受害者有向日本政府和企业进行索赔的权利”。1991 年 8 月8 日,中国的部分人士发起了“向日本国要求受害赔偿”的签名运动。同年 8 月14 日,韩国金学顺老人第一个以“慰安妇”受害者身份公开站了出来,向日本政府索赔。然而这件在海外尤其是日本引起很大反响的事件,对大洋彼岸的国内影响却甚小。直到 1992 年 5 月之后,随着《青年参考》和其他地方媒体对童增提出的中国民间对日索赔一事进行报道,并得到了一些文摘类报纸的转载,才在国内轰动。中国在二战时有大量“慰安妇”的历史问题由此也慢慢获得关注。

........................

第三章 大陆地区“慰安妇”主题纪录片的叙事艺术 .................... 48..........................

第二章 大陆地区“慰安妇”主题影视作品对集体记忆的建构

第一节 作品发布时间节点与涉及地点

一、发布频率与时间节点

哈布瓦赫指出:假如关于过去的记忆不断地再次出现,那是因为每一时刻社会都有使之重现的必要方式。①一个历史主题的影视作品在现代媒介上发布的频率会受到什么影响呢?

首先,在发布时往往受到国家叙事的“纪念性”的影响。“慰安妇”制度虽然是一个拥有具体时间和受害者、加害者的历史事实和历史事件,但是在国家叙事的语境下,长期以来,往往在官媒的表达中,作为与“抗日战争”息息相关的一个符号而存在。因此,在具有纪念意义的周期性时间里,“慰安妇”主题的影视作品出现在媒体上的强度会增加,作为纪念“抗日战争”的一环,因此在发布频率的曲线图中可以看到走向是有一定周期性的;另外,在当下发生与主题相关的事件时,作品在媒体中出现的强度也会增加,当代事件为媒体重提历史事件提供了契机。笔者总结了 38 部影视作品出现的时间节点,以此来分析媒介对于“慰安妇”问题这一历史话题的发生强度是否受到上述两种因素的影响。

国内对于“慰安妇”问题的关注自上世纪 90 年代伊始。1990 年 4 月,在阅读了一篇题为《欧洲重提战争赔款》的短消息后,时任北京化工管理干部学院教师的童增受到启发,开始思考关于国内战争受害者的赔偿问题,他撰写了《中国要求日本“受害赔偿”刻不容缓》一文,号召讲“战争赔偿”与“受害赔偿”分开,认为“中国民间受害者有向日本政府和企业进行索赔的权利”。1991 年 8 月8 日,中国的部分人士发起了“向日本国要求受害赔偿”的签名运动。同年 8 月14 日,韩国金学顺老人第一个以“慰安妇”受害者身份公开站了出来,向日本政府索赔。然而这件在海外尤其是日本引起很大反响的事件,对大洋彼岸的国内影响却甚小。直到 1992 年 5 月之后,随着《青年参考》和其他地方媒体对童增提出的中国民间对日索赔一事进行报道,并得到了一些文摘类报纸的转载,才在国内轰动。中国在二战时有大量“慰安妇”的历史问题由此也慢慢获得关注。

........................

第二节 作品的主题与内涵

在本章第一节的分析中我曾经提到,历史主题影视作品的发布频率是受到“纪念性”和“当下发生的事件”的影响的。一部影视作品的诞生,总是有其目的,在分析了 30 部作品后,本文将创作者的主题分为两大类,“关注过去”和“聚焦当下”。“关注过去”是通过对相关历史的再挖掘或再现,实现“慰安妇”集体记忆中的创伤史重构;“聚焦当下”则是将焦点集中在“如何面对与看待历史”上,由于“慰安妇”问题直到 20 世纪 90 年代才被历史学界关注,中国大陆地区的“慰安妇”受害者们更是由自身与外界多种原因长期处于失语状态,因此“慰安妇”主题的影视作品往往是围绕如何对待现存“慰安妇”制度幸存受害者以及现今国人如何对待“慰安妇”这样一段曾经被忽视的历史问题而展开。

自 1992 年以来,“慰安妇”问题逐渐浮现在世人眼前,对这段长期处于视线盲区的历史的挖掘、重现、普及问题不仅是历史学者在关注,作为受害者最多、受害群体分布最广的中国,媒体也希望通过各种形式的报道将真相呈现给身为这段历史记忆继承者的国人。

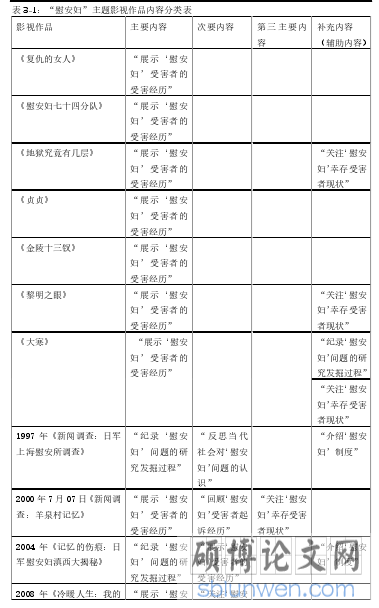

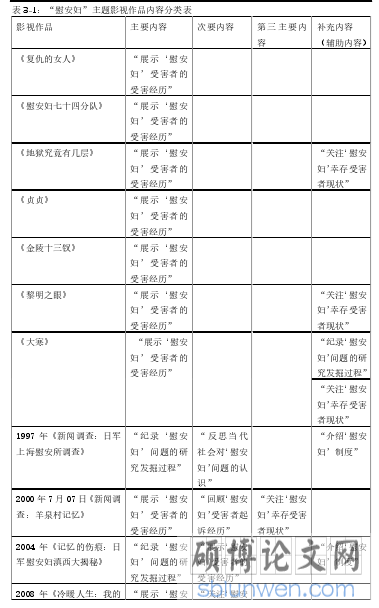

笔者依据主要内容对 30 部“慰安妇”主题影视作品进行了分类,共计以下几种类型:“介绍‘慰安妇’制度”、“展示‘慰安妇’受害者的受害经历”、“回顾‘慰安妇’受害者起诉经历”、“纪录‘慰安妇’问题的研究发掘过程”、“反思当代社会对‘慰安妇’问题的认识”、“关注‘慰安妇’幸存受害者现状”,并统计为下表(表 3-1)。

..............................

在本章第一节的分析中我曾经提到,历史主题影视作品的发布频率是受到“纪念性”和“当下发生的事件”的影响的。一部影视作品的诞生,总是有其目的,在分析了 30 部作品后,本文将创作者的主题分为两大类,“关注过去”和“聚焦当下”。“关注过去”是通过对相关历史的再挖掘或再现,实现“慰安妇”集体记忆中的创伤史重构;“聚焦当下”则是将焦点集中在“如何面对与看待历史”上,由于“慰安妇”问题直到 20 世纪 90 年代才被历史学界关注,中国大陆地区的“慰安妇”受害者们更是由自身与外界多种原因长期处于失语状态,因此“慰安妇”主题的影视作品往往是围绕如何对待现存“慰安妇”制度幸存受害者以及现今国人如何对待“慰安妇”这样一段曾经被忽视的历史问题而展开。

自 1992 年以来,“慰安妇”问题逐渐浮现在世人眼前,对这段长期处于视线盲区的历史的挖掘、重现、普及问题不仅是历史学者在关注,作为受害者最多、受害群体分布最广的中国,媒体也希望通过各种形式的报道将真相呈现给身为这段历史记忆继承者的国人。

笔者依据主要内容对 30 部“慰安妇”主题影视作品进行了分类,共计以下几种类型:“介绍‘慰安妇’制度”、“展示‘慰安妇’受害者的受害经历”、“回顾‘慰安妇’受害者起诉经历”、“纪录‘慰安妇’问题的研究发掘过程”、“反思当代社会对‘慰安妇’问题的认识”、“关注‘慰安妇’幸存受害者现状”,并统计为下表(表 3-1)。

..............................

第一节 不同叙事视角与叙事模式的选择 ....................... 48

一、零聚焦叙事、内聚焦叙事与外聚焦叙事 .................. 48

二、播放平台、作者与叙事模式的关系 ........................ 49

第四章 反思大陆地区影视作品对“慰安妇”集体记忆的构建 ..................................... 58

第一节 “慰安妇”集体记忆构建的特点 ............................. 58

一、一段集体记忆“符号”的诞生 ........................... 58

二、从“民族主义”到“人文关怀” ........................... 59

第四章 反思大陆地区影视作品对“慰安妇”集体记忆的构建

第一节 “慰安妇”集体记忆构建的特点

一、一段集体记忆“符号”的诞生

20 世纪 90 年代初,在国际社会对“慰安妇”问题关注的大环境下,国内的学者和一些民间人士开始调查中国的“慰安妇”问题,但直到进入 21 世纪,“慰安妇”问题才开始进入中国普通民众的认知中。近十年,“慰安妇”问题成为中国国内新闻已经成为常态,地方媒体开始零星挖掘与报道当地幸存“慰安妇”的个人故事和生存状况。“慰安妇”问题与整个受害幸存者群体在很长一段时间里都处于失声的状态。在“慰安妇”问题研究初期,“慰安妇”制度幸存受害者者主要呈现了一种单薄的“战争受害者”的符号形象,这些幸存的老人是日军制度的被迫害者,是战争的亲历者,她们在媒介的镜头下似乎在喋喋不休的讲述着自己的受害经历以及对日军的痛恨,她们似乎都迫不及待地等着日本政府的赔偿和道歉。随着社会对这一问题关注度的缓慢上升,虽然老人们的形象开始丰满,但是似乎开始幻化成了一种代表“民族耻辱”的符号。

自 2015 年起,随着媒体报道的改进以及社会的关注度,“慰安妇”受害者群体的形象开始发生了改变。“慰安妇”制度受害者的形象在受众眼中开始逐渐清晰丰满。2016 年中央电视台的《新闻调查》栏目《一座“慰安所”的去与留》引发了社会对于“慰安妇”问题的思考,让“慰安妇”这样一个尘封的历史,或者说被世人刻意遗忘的历史重新出现。在这个 2016 年的节目中,记者采访了海乃家附近中学的学生,而学生对于“慰安妇”和“慰安所”的认知明显有悖于历史事实。这样的情形是什么原因导致的?央视记者也在节目中给出了多元化的参考答案,同时,将国内学生的态度与韩国学生的态度进行了对比。韩国年轻学生甚至整个社会对于“慰安妇”问题的了解程度之高,对受害者们现状的社会关爱之全面,通过党媒的镜头,被众多人看到。在这一期节目播出前,郭柯的“慰安妇”受害者题材纪录片《二十二》在网上发起了以筹措发行资金为目的的众筹,收效甚微,而在这一期节目播出后仅几天时间内,3 万多人参与众筹,筹得了百万余元,为《二十二》登上大银幕提供了经济基础。而在 2017 年 5 月 6 日,电影《二十二》的点映活动启动后,仅 10 天便达到了 10 万元的目标确定举办金额,共计 35 座城市举办点映活动。

........................

余论

自 20 世纪 90 年代“慰安妇”问题重新回归大众视野后,不断有创作者尝试对此主题进行影视作品的创作,本文以横向交互对比的方式对收集到的资料内容进行了对比分析,分析媒介如何通过影视作品来建构“慰安妇”的集体记忆。随着“慰安妇”问题研究的深入,这项反人类得到战争制度对于社会而言逐渐已经不再是单纯的“历史问题”,这项“历史创伤”随着在世幸存者、新的证据等新鲜“伤口”的不断发现,随着政府、社会、个人的每一个相关动作,正在成为一个联系着现在与将来的议题,而媒介在此过程中的作用,就是利用自身传播信息的功能,帮助现代社会重新认识并完善关于“慰安妇”问题的集体记忆。

在本文中,笔者实现了对搜集到的所有影视作品的分类介绍,总结了目前国内主要“慰安妇”主题影视作品的基本情况、类型和代表作。

随后,笔者从叙事内容和叙事艺术等方面介绍并分析了大陆地区媒介就日军“慰安妇”制度以及幸存者问题进行集体记忆的建构的基本情况,得出目前大陆地区形成的“慰安妇”集体记忆的特点和原因。从表现方式来看,媒介以纪实类作品为主,和很多历史问题相同,电视纪录片是媒介对这类集体记忆进行建构的主要方式。从内容上看,媒介在对“慰安妇”问题进行创作表现时,首先,重要的时间节点、特定的记忆场所是不可避免的,纪念日、纪念场所对于集体记忆拥有唤醒的能力;其次,在作品的主题和内涵方面,常被表现的有:将过去和当下进行联系,通过社会反思和日本政府的否认形成对比,不断发掘新证据巩固史实,由民族情感转向个人关怀。从叙事主体来看,受害群体、加害者、政府机构及代表和社会团体及代表几大叙事主题在表现不同主题内涵时起到了不同的作用,有明显的区分。

内容分析结束后,笔者将目光转向了作品的形式特点,从叙事艺术着手,以38 项作品中占据绝对优势的 31 项纪录片为对象,对叙事视角和叙事模式进行分析,研究不同叙事模式与播放平台和创作者身份之间的联系,;再对作品中展现出的多种叙事语言分析,分析此类纪录片主要的叙事语言特征。

最后,在分析总结完作品内容和形式的基础上,笔者对大陆地区影视作品对“慰安妇”集体记忆有的建构进行反思,得出“慰安妇”符号化和由“民族主义”转向“人文关怀”这两大特点,再从媒介的角度出发,思考目前建构过程中出现的问题和在主流价值观的情况下可以选择的突破方式,反思了以创作者的身份所需要承担的责任等。

参考文献(略)