1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

2003 年的 4 月 1 日,著名演员张国荣突然跳楼自杀,震惊整个华人世界,其中自杀原因让人们争论不休。媒体关于张国荣生前罹患抑郁症的说法使得人们开始大量关注抑郁症的相关知识和报道。之后通过世界精神卫生日,“抑郁症”正式进入中国大众的视野。2005年,中央电视台著名节目主持人崔永元通过媒体承认自己罹患重度抑郁症,并站出来呼吁人们不要歧视身边的抑郁症患者,鼓励患者勇敢承认自己的疾病并及时就诊。2016 年大陆著名歌手乔任梁因抑郁症而自杀离世又一次刺痛了人们的心灵……名人的精神健康问题频繁的进入公众视野,笔者曾一度以为抑郁症是只有名人才会得的精神疾病,但当身边朋友也开始遭遇抑郁症时,笔者才感受到,在如今的社会普通公众的精神状况更值得注意,抑郁症离我们自身是如此接近。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

2003 年的 4 月 1 日,著名演员张国荣突然跳楼自杀,震惊整个华人世界,其中自杀原因让人们争论不休。媒体关于张国荣生前罹患抑郁症的说法使得人们开始大量关注抑郁症的相关知识和报道。之后通过世界精神卫生日,“抑郁症”正式进入中国大众的视野。2005年,中央电视台著名节目主持人崔永元通过媒体承认自己罹患重度抑郁症,并站出来呼吁人们不要歧视身边的抑郁症患者,鼓励患者勇敢承认自己的疾病并及时就诊。2016 年大陆著名歌手乔任梁因抑郁症而自杀离世又一次刺痛了人们的心灵……名人的精神健康问题频繁的进入公众视野,笔者曾一度以为抑郁症是只有名人才会得的精神疾病,但当身边朋友也开始遭遇抑郁症时,笔者才感受到,在如今的社会普通公众的精神状况更值得注意,抑郁症离我们自身是如此接近。

世界卫生组织对于健康的定义是:健康不仅指没有病痛,还指一种躯体、精神和社会上的完全良好状态,任何一方面缺失都不能称为健康[1]。抑郁症是一种较为常见的精神疾病,而且也是一个严重的社会问题。2017 年 4 月 7 日,世界卫生日将主题聚焦于抑郁症。根据世卫组织 WHO 的数据统计,目前全球有 3.5 亿抑郁症患者,全世界范围内抑郁症的发病率已达到 10.4%,即平均每千人中就有一人受其困扰。到 2020 年其疾病负担将仅次于冠心病,位居全球疾病总负担第二位[2]。在中国,以抑郁症为主的情感障碍患者人数已将近 9000 万,且还在持续增长。但目前,抑郁症在我国的正确认知率以及治疗率都很低,甚至该疾病在我国地市级以上医院的识别率不足两成,由于人们对精神类疾病讳莫如深、存在偏见,患者接受专业药物治疗的比例不足一成[3]。随着越来越多抑郁症导致的自杀、杀人等极端行为的发生,正确的认识和对待抑郁症变得迫在眉睫。

大众媒体可以借助自身的力量向受众传播健康资讯、提高受众的健康素养,并且促成受众健康行为和生活方式的形成。随着互联网时代的来临,健康信息的传播不只局限于报纸电视等传统媒体,各类门户网站、微博微信的信息传播使得健康资讯更大量更迅捷的进入人们的视野。除此之外,网络的匿名性可以使受众主动寻求私密的健康信息;互动性可以为受众提供相互交流的场所,相互之间提供情感支持;所以,网络媒体在对于健康信息的传播以及健康行为的干预方面存在显著优势。那么网络媒体报道抑郁症的情况将深刻影响受众对于抑郁症及其患者的认知、理解以及行动,进而影响抑郁症的健康促进以及对抑郁症的健康传播。

..........................

1.2 关键词阐释

1.2.1 抑郁症报道

(1)抑郁症

“抑郁症”这个名称出现之前,美国神经病学家乔治·伯纳德(George Beard)于 1868年提出的“神经衰弱”是经常被使用的医学病名。所谓神经衰弱是指:患者自觉有很严重的躯体症状,但相应的医学检查不足以解释患者自觉症状的严重程度[5]。到了二十世纪四五十年代,神经衰弱逐渐被界定为是由许多内部不相关的病症组合起来的一种疾病[6]。因此,神经衰弱在 DSM((The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,精神疾病诊断与统计手册)第三版中被删除,进而用抑郁症、焦虑症等更具有分辨性,更强调心理化的病名代替[5]。二十世纪八十年代,中国的精神病学家们逐渐在《中国精神障碍分类及诊断标准》(Chinese Classification and Diagnostic Criteria of Mental Disorders,简称 CCMD)中对抑郁症进行制度化解读[7]。所以“抑郁症”这一病名的出现是医疗发展细致化的结果。

..........................

1.2 关键词阐释

1.2.1 抑郁症报道

(1)抑郁症

“抑郁症”这个名称出现之前,美国神经病学家乔治·伯纳德(George Beard)于 1868年提出的“神经衰弱”是经常被使用的医学病名。所谓神经衰弱是指:患者自觉有很严重的躯体症状,但相应的医学检查不足以解释患者自觉症状的严重程度[5]。到了二十世纪四五十年代,神经衰弱逐渐被界定为是由许多内部不相关的病症组合起来的一种疾病[6]。因此,神经衰弱在 DSM((The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,精神疾病诊断与统计手册)第三版中被删除,进而用抑郁症、焦虑症等更具有分辨性,更强调心理化的病名代替[5]。二十世纪八十年代,中国的精神病学家们逐渐在《中国精神障碍分类及诊断标准》(Chinese Classification and Diagnostic Criteria of Mental Disorders,简称 CCMD)中对抑郁症进行制度化解读[7]。所以“抑郁症”这一病名的出现是医疗发展细致化的结果。

根据 WHO 的国际疾病分类(The International Classification of Disease,简称 ICD)定义,抑郁症是一种精神疾患,主要临床特征是难以排遣的悲伤和对本来热衷的活动失去兴趣,且无法从事日常活动,时间可持续两周或更长[7]。情绪可以从闷闷不乐到悲观厌世到有自杀企图,多数病例有反复发作的倾向。抑郁症病因十分复杂,一般会从医学和社会心理学两个方面来进行探讨。医学方面,研究人员主要研究遗传基因、大脑神经功能失衡以及神经内分泌功能异常等如何诱发抑郁症[8];在社会心理学方面,则主要研究较恶劣环境压力下,某些性格(如抗压性低、依赖心重等)为何较易引发抑郁[9]。相应的,抑郁症的治疗手段也主要包括生物学治疗和心理社会治疗两种模式 [10]。除此之外,由于中药的安全性高于化学西药,中药抗抑郁越来越引起研究者的注意。抑郁症跟感冒发烧一样,是精神方面的一种病症,并且可以通过治疗后得到有效控制。

..........................

2 抑郁症议题的网络报道研究设计

2.1 理论基础

2.1.1 框架理论

“框架”概念来源于认知心理学家 Bateson 对于基模的说法,他认为心理框架是一组信息或具有意义的行动。社会学家 Goffman 认为“框架是人们用来作为了解、指认以及界定行事经验的基础,是人们将社会真实转换为主观思想的重要凭据”[66]。二十世纪八十年代,美国学者 Gitlin 将框架理论引用到传播学领域,他对媒介框架的定义如下:“一个持续不变的认知、解释和陈述范式,也是选择、强调和排除的不变范式”[67]。框架理论的重要代表人物 Gamson 则将框架从文本分析角度分为两层,一层是指“界限”,指的是被框架的事件;一层是指“架构”,指的是人们潜在的意义建构过程。具体到新闻报道中,界限就是说媒介组织或新闻工作者对新闻的选择、重组和加工;那么架构就是说通过新闻报道呈现出来的思想观念及其对受众产生的影响[68]。传播学者 Tankard 在 Gamson 的研究基础上对框架下定义,他认为框架是新闻内容的中心思想。新闻文本的主题、内涵以及情境等的呈现,都需要通过选择、突出、详述以及排除等手法[18]。梳理框架理论的发展历程可以看出研究已经从理论概念的阐释发展到对具体新闻文本的解构。

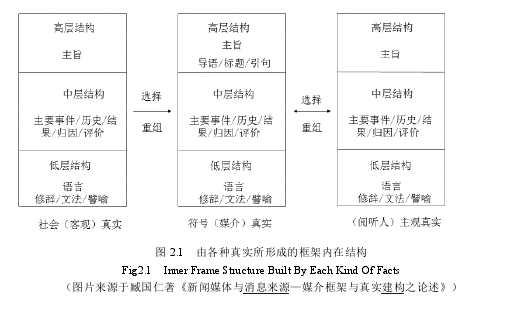

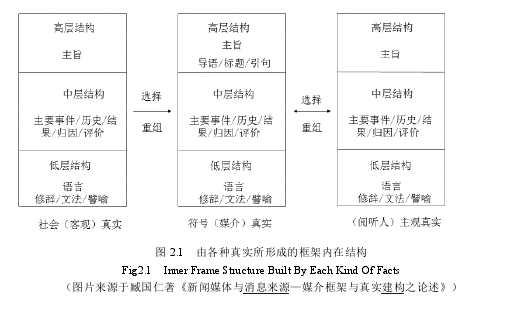

既然框架是新闻报道的中心思想,那么网络媒体对于抑郁症议题的呈现必然具有一定的框架。为了详细的分析抑郁症议题报道的呈现状况,本文引用台湾学者臧国仁提出的框架结构层次进行分析。臧国仁认为不同真实之间的转换,就是框限真实的历程,而其后就成了真实的框架,而在每一种框架中都有着高层、中层及低层结构[69]。臧国仁提出的这一结构层次如下图:

..........................

2.2 研究样本选择

2.2.1 网络媒体选择——新浪网

根据文献查阅和对我国网站的了解,我国健康网站大致可以分为以下七种类型:官方健康网站,如卫生部网站、中国疾病预防控制中心网站等;医学机构网站,如医院、医学科研机构等;社会组织健康网站,如艾滋病防治与关爱网站、无国界医生组织网站等;公共健康网站,如商业网站的健康频道等;传统媒体健康网站,如健康时报网、生命时报网等;企业健康网站,如各类医药健康企业的网站;个人健康网站,如个人健康博客、自媒体等[11]。本文主要研究网络媒体的新闻报道,故最终选定新浪网作为研究对象。具体原因有三点:

..........................

2 抑郁症议题的网络报道研究设计

2.1 理论基础

2.1.1 框架理论

“框架”概念来源于认知心理学家 Bateson 对于基模的说法,他认为心理框架是一组信息或具有意义的行动。社会学家 Goffman 认为“框架是人们用来作为了解、指认以及界定行事经验的基础,是人们将社会真实转换为主观思想的重要凭据”[66]。二十世纪八十年代,美国学者 Gitlin 将框架理论引用到传播学领域,他对媒介框架的定义如下:“一个持续不变的认知、解释和陈述范式,也是选择、强调和排除的不变范式”[67]。框架理论的重要代表人物 Gamson 则将框架从文本分析角度分为两层,一层是指“界限”,指的是被框架的事件;一层是指“架构”,指的是人们潜在的意义建构过程。具体到新闻报道中,界限就是说媒介组织或新闻工作者对新闻的选择、重组和加工;那么架构就是说通过新闻报道呈现出来的思想观念及其对受众产生的影响[68]。传播学者 Tankard 在 Gamson 的研究基础上对框架下定义,他认为框架是新闻内容的中心思想。新闻文本的主题、内涵以及情境等的呈现,都需要通过选择、突出、详述以及排除等手法[18]。梳理框架理论的发展历程可以看出研究已经从理论概念的阐释发展到对具体新闻文本的解构。

既然框架是新闻报道的中心思想,那么网络媒体对于抑郁症议题的呈现必然具有一定的框架。为了详细的分析抑郁症议题报道的呈现状况,本文引用台湾学者臧国仁提出的框架结构层次进行分析。臧国仁认为不同真实之间的转换,就是框限真实的历程,而其后就成了真实的框架,而在每一种框架中都有着高层、中层及低层结构[69]。臧国仁提出的这一结构层次如下图:

..........................

2.2 研究样本选择

2.2.1 网络媒体选择——新浪网

根据文献查阅和对我国网站的了解,我国健康网站大致可以分为以下七种类型:官方健康网站,如卫生部网站、中国疾病预防控制中心网站等;医学机构网站,如医院、医学科研机构等;社会组织健康网站,如艾滋病防治与关爱网站、无国界医生组织网站等;公共健康网站,如商业网站的健康频道等;传统媒体健康网站,如健康时报网、生命时报网等;企业健康网站,如各类医药健康企业的网站;个人健康网站,如个人健康博客、自媒体等[11]。本文主要研究网络媒体的新闻报道,故最终选定新浪网作为研究对象。具体原因有三点:

第一,为论文数据完整提供保证。在国内主流新闻门户网站中,新浪网主打网络新闻平台。在具体报道中,新浪新闻报道以信息量大、时效性高、整合能力强等特点著称,根据权威的流量查询网站“Alexa 中国”2017 年的数据可知,新浪网日均 UV(独立访客)达 1.2 亿以上。新浪网 1998 年到 2017 年新闻数据保存完好,这为研究较长时间跨度内抑郁症议题报道的变化以及论文数据完整提供了保证。

第二,便于研究不同类型的网络媒体对于抑郁症议题报道的异同。新浪网合作媒体众多,不仅可以转载传统媒体和健康专业性媒体的报道,还可以策划自制一些领域的新闻,新浪网设置的新浪健康、女性、娱乐、体育等版块均有关于抑郁症的报道。涉及内容更为广泛,更贴近受众的阅读需求,便于研究不同类型的网络媒体对于抑郁症议题报道的异同。

第二,便于研究不同类型的网络媒体对于抑郁症议题报道的异同。新浪网合作媒体众多,不仅可以转载传统媒体和健康专业性媒体的报道,还可以策划自制一些领域的新闻,新浪网设置的新浪健康、女性、娱乐、体育等版块均有关于抑郁症的报道。涉及内容更为广泛,更贴近受众的阅读需求,便于研究不同类型的网络媒体对于抑郁症议题报道的异同。

第三,根据之前笔者做过的针对新浪网抑郁症新闻报道的研究,发现新浪网设置的图片视频新闻、评论区等版块,为更全面的发现网络媒体抑郁症议题呈现时的互动性、视觉化提供了有价值的信息。综合以上,选择了新浪网。

..........................

..........................

3.1 网络报道的高层次结构内容分析 ..................................... 30

3.1.1 报道主题:主题单一失衡侧重个案报道 ............................... 30

3.1.2 报道类型:专访特写类新闻呈现增长趋势 ........................ 31

4 抑郁症网络报道存在的问题及原因分析 ................................ 57

4.1 抑郁症网络报道存在的问题 .................................... 57

4.1.1 总体:议题健康传播处于边缘飞沫化态势 ............................. 57

4.1.2 高层次:报道主题形式同质化且缺乏科学性 .......................................... 58

5 优化抑郁症网络报道的对策建议 ........................................ 67

5.1 唤起受众的健康诉求 .............................. 67

5.1.1 合理控制有效健康信息流量 ............................ 68

5.1.2 提高恐惧诉求中效能信息比例 ............................... 68

5 优化抑郁症网络报道的对策建议

5.1 唤起受众的健康诉求

健康诉求,是指受众对于健康危害的恐惧程度以及对健康信息的需求。健康诉求越强烈,受众更倾向于主动接触媒介获取信息,网络媒体的健康传播的效果越好。大众传播中影响受众健康诉求的相关因素有受众对疾病危害的感知程度以及相关信息的储备程度。要唤起受众对于心理健康的重视,可以从以下三个方面入手。

5.1.1 合理控制有效健康信息流量

新闻信息传播是一个动态的“流动”过程,那么新闻信息的流量问题则必须加以关注。西方传播学领域对大众传播中信息流量的控制研究得出结论,信息流量的控制与传播效果之间存在辩证关系[89]。由上文问题分析可知,媒体对于抑郁症的报道处于边缘化态势,报道信息量较少,必然导致信息流通不畅,社会受众处于信息饥渴状态。受众对于抑郁症的健康素养较低,则在遇到这种情况时会因不加以关注和重视而导致病情恶化或者更为严重的后果;其次,健康信息的短缺会引起受众的盲目恐慌,例如媒体对于抑郁症科学专业的治疗手段的正面报道较少,会让受众产生“得了抑郁症治不好”的错觉,从而引起情绪上的恐慌;另外,专业真实的健康信息流量较少时,虚假或夸大事实的信息会在信息通道中广泛传播,从而扩大社会对于抑郁症的猜测和忧虑,进而产生对于疾病的神秘感和污名化。2003 年 SARS 疫情爆发时,由于信息的封锁控制,关于 SARS 的各种谣言和恐慌在社会上蔓延,后来信息全面公开后,疫情和谣言才得到了有效控制。类似的,2010 年左右官员身患抑郁症自杀的报道正是因为媒体模糊不清的报道手法以及不透明不充分的信息量,才会让社会大众不断产生质疑,加剧抑郁症的污名化。由此可见,网络媒体应当负责任地当好宣传员和沟通器,逐渐消除社会受众对于抑郁症的无知和误解。

新闻信息传播是一个动态的“流动”过程,那么新闻信息的流量问题则必须加以关注。西方传播学领域对大众传播中信息流量的控制研究得出结论,信息流量的控制与传播效果之间存在辩证关系[89]。由上文问题分析可知,媒体对于抑郁症的报道处于边缘化态势,报道信息量较少,必然导致信息流通不畅,社会受众处于信息饥渴状态。受众对于抑郁症的健康素养较低,则在遇到这种情况时会因不加以关注和重视而导致病情恶化或者更为严重的后果;其次,健康信息的短缺会引起受众的盲目恐慌,例如媒体对于抑郁症科学专业的治疗手段的正面报道较少,会让受众产生“得了抑郁症治不好”的错觉,从而引起情绪上的恐慌;另外,专业真实的健康信息流量较少时,虚假或夸大事实的信息会在信息通道中广泛传播,从而扩大社会对于抑郁症的猜测和忧虑,进而产生对于疾病的神秘感和污名化。2003 年 SARS 疫情爆发时,由于信息的封锁控制,关于 SARS 的各种谣言和恐慌在社会上蔓延,后来信息全面公开后,疫情和谣言才得到了有效控制。类似的,2010 年左右官员身患抑郁症自杀的报道正是因为媒体模糊不清的报道手法以及不透明不充分的信息量,才会让社会大众不断产生质疑,加剧抑郁症的污名化。由此可见,网络媒体应当负责任地当好宣传员和沟通器,逐渐消除社会受众对于抑郁症的无知和误解。

........................

结论

在精神卫生日益受到全社会重视的今天,媒体的影响要比医疗机构大得多。网络媒体突破了空间与时间的限制,兼具大众传播和人际传播功能,在改变大众对于健康的态度和行为方面的影响愈来愈重要。本文聚焦抑郁症议题的网络报道,针对文章拟解决的四个问题,通过内容实证分析和定性研究,得出如下结论:

(1)问题一:网络媒体关于抑郁症议题的具体报道状况如何?

结论

在精神卫生日益受到全社会重视的今天,媒体的影响要比医疗机构大得多。网络媒体突破了空间与时间的限制,兼具大众传播和人际传播功能,在改变大众对于健康的态度和行为方面的影响愈来愈重要。本文聚焦抑郁症议题的网络报道,针对文章拟解决的四个问题,通过内容实证分析和定性研究,得出如下结论:

(1)问题一:网络媒体关于抑郁症议题的具体报道状况如何?

就高层次结构来说,报道主题以描述个案和提供医疗服务信息为主。其中个案报道的主题单一失衡,多为负面案例。报道常把严肃悲剧的新闻“娱乐化”或“闹剧化”,关注点聚焦在具有冲突性、异常性的事件上。就中层次结构来说,医学事实框架是健康议题报道中出现最频繁的框架,但使用数量在逐渐减少;疾病困境框架与责任归因框架的数量较少,报道忽视疾病困境以及深层次病因;故事性框架充满戏剧性的报道,常会出现失当的报道方式和报道话语。就低层次结构而言,抑郁症议题整体报道倾向于负面。在报道中,患者主要呈现“肇事”或“受难”形象,在四年中占比最多的事件主体行为均为自杀和非极端负面行为。

(2)问题二:网络媒体在 2003、2005、2010、2016 年的报道状况有无变化?

本文将时间变量与其他变量进行交叉分析,分析抑郁症网络报道的发展态势。本文将新浪网 2003 年到 2016 年的报道划分为四个时期:分别是:抑郁症报道晦涩难懂的初识时期(2003-2004)、科学的疾病科普和正确的疾病认知相互割裂的科学时期(2005-2009)、抑郁症沦为背锅侠的污名化时期(2010-2015)、逐渐阳光理性的人性关怀时期(2016-至今)。

参考文献(略)

本文将时间变量与其他变量进行交叉分析,分析抑郁症网络报道的发展态势。本文将新浪网 2003 年到 2016 年的报道划分为四个时期:分别是:抑郁症报道晦涩难懂的初识时期(2003-2004)、科学的疾病科普和正确的疾病认知相互割裂的科学时期(2005-2009)、抑郁症沦为背锅侠的污名化时期(2010-2015)、逐渐阳光理性的人性关怀时期(2016-至今)。

参考文献(略)