1 《纽约时报》关于 2016 美国总统大选框架分析

1.1 研究设计

1.1.1 样本的选择

(1)时间界定:

《纽约时报》作为美国主流媒体的代表,拥有来自世界各地的广泛的读者群。同时,这份全球范围内发行的严肃报纸,其权威性和影响力不容小觑。2016 年美国总统的这次大选,从民主党和共和党两党选出各自总统候选人到两党候选人竞争再到选民投票公布结果,历时一年。本文选择从两党公布各自候选人,到共和党候选人特朗普登顶总统宝座作为时间节点。选取《纽约时报》从 2016 年 7 月 19 日至 2016年 10 月 8 日约四个月的报道作为研究样本进行研究。

(2)样本数量:

本文选取从 2016 年 7 月 19 日至 2016 年 10 月 8 日这将近 4 个月的《纽约时报》对大选的报道,经过统计一共 735 篇报道。

1.1.2 研究编码根据所查资料和研究目的和所要达到的预期效果,笔者系统阅读并统计了《纽约时报》2016 年 7 月 19 日至 10 月 8 日三个多月总统大选报道。针对这一国家大事,《纽约时报》投入了巨大的人力物力,甚至增加 Election 版面,从大选开始几乎每天都跟踪报道这一盛事。本文对内容做了如下的分类划分:

(一)高层次结构内容设定:

(一)高层次结构内容设定:

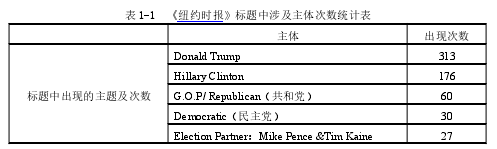

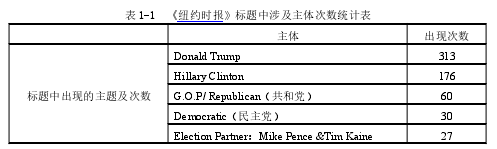

(1)新闻标题。标题中涉及报道主体包括“Trump”、“Clinton”、“G.O.P/Republican”、“Democratic”等以及其出现的次数,从中分析其研究意义。

(2)报道数量和篇幅。报道数量指的是 2016 年 7 月 19 日至 10 月 8 日三个多月时间内,《纽约时报》报道 2016 年美国总统大选的报道频数。报道篇幅主要通过每一篇新闻报道的字数,并设定为短篇、中篇和长篇报道。

(3)图片使用。涉及报道主体 Trump 和 Clinton 的图片所在版面、图片大小、图片颜色以及图片内容是否存在框架。

.........................

1.2 作为媒介事件的美国大选报道

2016 年美国总统大选伊始,就获得了各国媒体的高度关注,作为美国本土主流媒体代表的《纽约时报》更是不遗余力全面报道这次关乎美国未来四年各方面发展的重要媒介事件。这次大选的特殊性在于各种丑闻事件就不断曝光:包括希拉里的“邮件门”事件,特朗普的“性丑闻”事件等,这些事件的出现使这次大选看点十足,获得了国内外极高的关注度。加之,美国本土的主流媒体在报道中出现了前所未有的“一边倒”状况,《纽约时报》、《华盛顿邮报》、NBC、CNN、ABC 等主流媒体公开支持希拉里。然而,结果却令人瞠目结舌,被主流媒体称之为“诟病缠身”的特朗普却最终战胜希拉里,成为下一届美国总统。这一反差结果正是本文选择《纽约时报》对此次大选的报道作为研究对象的原因,本文从高层次、中层次和低层次的框架研究方法分析《纽约时报》对这次大选中存在的框架。

臧国仁的《新闻媒体与消息来源——媒介框架与真实建构之论述》中将媒体对新闻事件的报道,分为时间,地点,事件经过,原因,结果等几个要素。这一过程主要是:通过评论、通讯和消息的形式将新闻事件的经过和结果进行传达,并通过对这一事件的连续报道深入了解事件经过,并不断调整报道。因此,媒体对事件的认知和判断体现出框架的高层次结构。其中,新闻标题、直报道篇幅、数量、使用的图片体现出媒体对事件的立场和观点。

1.2.1 新闻标题

新闻标题位于新闻正文内容的前面,主要是采用简短文字对新闻内容加以概括或者评价,其字号一般大于正文,具有划分、组织、揭示、评价新闻内容,起到了吸引读者阅读的作用。新闻标题实际上蕴含着媒体对该事件所持的观点、态度、立场和价值评判。本文通过从《纽约时报》获取的从 2016 年 7 月 19 日至 10 月 8 日的 735 篇美国总统大选标题样本进行整理和分析,可见新闻标题涉及主体、倾向性如下:

.........................

3 大选之后《纽约时报》的反思..........................30(2)报道数量和篇幅。报道数量指的是 2016 年 7 月 19 日至 10 月 8 日三个多月时间内,《纽约时报》报道 2016 年美国总统大选的报道频数。报道篇幅主要通过每一篇新闻报道的字数,并设定为短篇、中篇和长篇报道。

(3)图片使用。涉及报道主体 Trump 和 Clinton 的图片所在版面、图片大小、图片颜色以及图片内容是否存在框架。

.........................

1.2 作为媒介事件的美国大选报道

2016 年美国总统大选伊始,就获得了各国媒体的高度关注,作为美国本土主流媒体代表的《纽约时报》更是不遗余力全面报道这次关乎美国未来四年各方面发展的重要媒介事件。这次大选的特殊性在于各种丑闻事件就不断曝光:包括希拉里的“邮件门”事件,特朗普的“性丑闻”事件等,这些事件的出现使这次大选看点十足,获得了国内外极高的关注度。加之,美国本土的主流媒体在报道中出现了前所未有的“一边倒”状况,《纽约时报》、《华盛顿邮报》、NBC、CNN、ABC 等主流媒体公开支持希拉里。然而,结果却令人瞠目结舌,被主流媒体称之为“诟病缠身”的特朗普却最终战胜希拉里,成为下一届美国总统。这一反差结果正是本文选择《纽约时报》对此次大选的报道作为研究对象的原因,本文从高层次、中层次和低层次的框架研究方法分析《纽约时报》对这次大选中存在的框架。

臧国仁的《新闻媒体与消息来源——媒介框架与真实建构之论述》中将媒体对新闻事件的报道,分为时间,地点,事件经过,原因,结果等几个要素。这一过程主要是:通过评论、通讯和消息的形式将新闻事件的经过和结果进行传达,并通过对这一事件的连续报道深入了解事件经过,并不断调整报道。因此,媒体对事件的认知和判断体现出框架的高层次结构。其中,新闻标题、直报道篇幅、数量、使用的图片体现出媒体对事件的立场和观点。

1.2.1 新闻标题

新闻标题位于新闻正文内容的前面,主要是采用简短文字对新闻内容加以概括或者评价,其字号一般大于正文,具有划分、组织、揭示、评价新闻内容,起到了吸引读者阅读的作用。新闻标题实际上蕴含着媒体对该事件所持的观点、态度、立场和价值评判。本文通过从《纽约时报》获取的从 2016 年 7 月 19 日至 10 月 8 日的 735 篇美国总统大选标题样本进行整理和分析,可见新闻标题涉及主体、倾向性如下:

.........................

2 《纽约时报》总统大选报道框架“失效”原因分

析2.1 社交媒体兴起,传统新闻传播环境重新洗牌

继奥巴马借互联网成功当选美国总统,社交媒体就被认为是政治传播中具有颠覆性的媒体,将会带来政治传播的革命。据统计,自 6 月参选开始,特朗普人气暴涨,推特粉丝数 1030 万,脸书粉丝数 990 万,相比之下,希拉里推特粉丝数只有778 万,脸书只有 480 万粉丝。2015 年皮尤研究中心研究报告称,在随机调查中,受访者依靠媒体了解竞选活动的有 91%,其中通过电视的有 24%,14%通过当地电视台和社交媒体,13%利用新闻网站和应用,11%利用广播,但是,在 18-33 岁中的人,61%的人利用社交媒体获取政治和政府相关新闻,而且依赖他们作为信息源的频率也在增加①。

社交媒体的兴起,促使人们获取信息模式开始演变,受众更愿意通过互动的模式在互联网与候选人接触,同时社交媒体也帮助候选人制造新闻热点,随着社交媒体在政治传播中逐渐显露优势,新闻传播的环境开始转变。

析2.1 社交媒体兴起,传统新闻传播环境重新洗牌

继奥巴马借互联网成功当选美国总统,社交媒体就被认为是政治传播中具有颠覆性的媒体,将会带来政治传播的革命。据统计,自 6 月参选开始,特朗普人气暴涨,推特粉丝数 1030 万,脸书粉丝数 990 万,相比之下,希拉里推特粉丝数只有778 万,脸书只有 480 万粉丝。2015 年皮尤研究中心研究报告称,在随机调查中,受访者依靠媒体了解竞选活动的有 91%,其中通过电视的有 24%,14%通过当地电视台和社交媒体,13%利用新闻网站和应用,11%利用广播,但是,在 18-33 岁中的人,61%的人利用社交媒体获取政治和政府相关新闻,而且依赖他们作为信息源的频率也在增加①。

社交媒体的兴起,促使人们获取信息模式开始演变,受众更愿意通过互动的模式在互联网与候选人接触,同时社交媒体也帮助候选人制造新闻热点,随着社交媒体在政治传播中逐渐显露优势,新闻传播的环境开始转变。

2.1.1 社交媒体改变传统政治新闻传播模式

过去主流媒体是美国总统大选中绝对的传播利器,电视竞选、广播加上纸媒是候选人成功登顶的必要武器,但是这种媒体直接灌输给受众,而受众只是被动接受的方式开始失效,没有受众反馈的单向传播模式已经逐渐失去起主导性的作用。

与此同时,社交媒体开始崛起,这种集互动、反馈和交互性与一体的社交媒体模式随即激发年轻一代受众的参政热情,并逐渐开始在与主流媒体的竞争中抢占上风。在这种交互模式下,选民可以与选民沟通、与其他政治评论员沟通、与候选人沟通,无形中增加了选民的参与度。另外,社交媒体信息的传播速度是主流媒体无法比拟的,事件一发生便立刻出现在网络中,伴随的还有受众的评论和想法。相比之下,主流媒体获取新闻的方式就处于劣势,而且为求准确,主流媒体会去做核查和证实,在时效性上便不如社交媒体,受众的第一印象很重要,当受众接受了社交媒体的信息后,主流媒体就很难将其改变;同时,《纽约时报》等主流媒体是根据自己的立场和观点建立的新闻框架,在随着社交媒体的出现这种框架已经不再主导受众对事件和人物的认识和理解,这样主流媒体建立的框架开始失效。

........................

过去主流媒体是美国总统大选中绝对的传播利器,电视竞选、广播加上纸媒是候选人成功登顶的必要武器,但是这种媒体直接灌输给受众,而受众只是被动接受的方式开始失效,没有受众反馈的单向传播模式已经逐渐失去起主导性的作用。

与此同时,社交媒体开始崛起,这种集互动、反馈和交互性与一体的社交媒体模式随即激发年轻一代受众的参政热情,并逐渐开始在与主流媒体的竞争中抢占上风。在这种交互模式下,选民可以与选民沟通、与其他政治评论员沟通、与候选人沟通,无形中增加了选民的参与度。另外,社交媒体信息的传播速度是主流媒体无法比拟的,事件一发生便立刻出现在网络中,伴随的还有受众的评论和想法。相比之下,主流媒体获取新闻的方式就处于劣势,而且为求准确,主流媒体会去做核查和证实,在时效性上便不如社交媒体,受众的第一印象很重要,当受众接受了社交媒体的信息后,主流媒体就很难将其改变;同时,《纽约时报》等主流媒体是根据自己的立场和观点建立的新闻框架,在随着社交媒体的出现这种框架已经不再主导受众对事件和人物的认识和理解,这样主流媒体建立的框架开始失效。

........................

2.2 主流媒体自身存在的问题

2.2.1 缺乏理性,预测结果与事实误差极大

2016 年美国总统大选的结果出现与媒体预测相反的“逆转”,令美国主流媒体始料未及。大选投票全面开始之后,“希拉里·克林顿具有巨大优势赢得选举”这类的标题几乎周周成为美国主流报纸的头条,媒体纷纷支持希拉里,反对特朗普,主流媒体评论纷纷指责、讥讽特朗普,各种负面新闻层出不穷。

面对“一边倒”的态势,本应是美国严肃高级代表的《纽约时报》也加入大部队阵营,发布民调数据进行预测,初期的预测结果是,“希拉里有 85%的可能性获胜”,后期的也几乎是“希拉里大幅度领先特朗普,特朗普将无缘摇摆州的争夺”等等。其他媒体和民调机构的预测结果也是如此。基于这些数据,本设想希拉里赢得大选几乎没有悬念。

2.2.1 缺乏理性,预测结果与事实误差极大

2016 年美国总统大选的结果出现与媒体预测相反的“逆转”,令美国主流媒体始料未及。大选投票全面开始之后,“希拉里·克林顿具有巨大优势赢得选举”这类的标题几乎周周成为美国主流报纸的头条,媒体纷纷支持希拉里,反对特朗普,主流媒体评论纷纷指责、讥讽特朗普,各种负面新闻层出不穷。

面对“一边倒”的态势,本应是美国严肃高级代表的《纽约时报》也加入大部队阵营,发布民调数据进行预测,初期的预测结果是,“希拉里有 85%的可能性获胜”,后期的也几乎是“希拉里大幅度领先特朗普,特朗普将无缘摇摆州的争夺”等等。其他媒体和民调机构的预测结果也是如此。基于这些数据,本设想希拉里赢得大选几乎没有悬念。

一般情况,大选报道存在两种报道框架,“政策框架”和“赛马框架”,“政策框架”指的是关注候选人的政策主张,预测其上任后的具体政策,讨论其对未来国家的影响;另一个“赛马框架”就是关注两位候选人竞选期间的名次,把竞选描绘成一次赛马比赛,对政策并不关注①。显然,在商业媒体的今天,后者更受欢迎。但是,2016 年大选《纽约时报》的报道框架却不完全符合这两种。虽然,《时报》针对两位候选人的政策主张有所阐释,但是主要核心报道并不集中于此,主流媒体这次更集中于对两位候选人本身争议事件的挖掘;至于“赛马框架”,当这种框架遇上错误的民调数据,就呈现了 2016 年大选的样式,在媒体报道中,希拉里一枝独秀,特朗普完全不存在任何与之竞争的可能,也就不符合这种有“名次之争”的“赛马框架”。

虽然主流媒体预测希拉里大胜,但是预测还不是结果。根据美国“赢者通吃”的选举人票制度,特朗普以 2%微弱的优势拿下来摇摆州,战胜了希拉里,与之前的预测出现“完美的反转”。虽然预测结果的失败并不完全归结于《纽约时报》,但是对选举结果预估失误,导致预测失败以及影响受众判断,对这类具有极高公信力的媒体来说不是好事,这会导致受众对报纸的失望和不信任,进而影响主流媒体在受众心目中的地位和影响力。

.........................

3.1 核查不应该太纠结于细枝末节............................31

3.2 不应该过度依赖民调数据.............................31

3.3 应该尽可能的走进民众................................32

4 基于“《纽约时报》的反思”的研究........................... 33

4.1 主流媒体大选报道“客观性”的迷失...........................33

4.1.1 竞相选边站队,“社会公器”外衣下的媒体政治属性.....................33

4.1.2 专业主义失衡,负面社论、评论过多.................33

4 基于“《纽约时报》的反思”的研究

4.1 主流媒体大选报道“客观性”的迷失

4.1.1 竞相选边站队,“社会公器”外衣下的媒体政治属性

主流媒体选边站队实为大选传统。正如诺伦所说“为社会服务的新闻自由的神话存在是因为它有利于媒介所有这维护自身利益”。事实上,大多数新闻界在运作时,都会和政府、政党、有实力的经济利益及其他权威机构有密切的共生关系。各路媒体,包括主流媒体选择支持谁,原因有多方面,但是背后的利益团队的选择绝对是其中一个重要的因素。所以,不难理解 2016 年美国总统大选,主流媒体支持希拉里。

一直以来,媒体参与政治是双刃剑,一方面可以扩大候选人政治思想的传播,便于选民对其理解,另一方面,媒体的“两面性”也是一个问题。不可否认,在美国主流媒体一直有一定的政治偏向,但是作为秉承客观、公正报道新闻的媒体,这种带有个人情感和偏向直接反映出美国主流媒体现今存在的问题。媒体,特别是主流媒体,作为社会公器,应该传达出已经基本能够为“主流群体”所认可接受的意见和舆论,却披着“社会公器”的外衣。反常的是,在此次大选中主流媒体的全面“倾倒”,集体步调一致支持希拉里,反对特朗普,而且大选过程中,主流媒体对特朗普的负面倾向性表达过于明显和频繁,也一度让人怀疑主流媒体的新闻专业主义荡然无存,但是这并不意味着新闻专业主义的全面否定,因为毕竟它是新闻界自律的准则和恪守的传统,也起到了一定程度的约束力。

可见,主流媒体在大选中选边站队来源已久,但是这次大选,主流媒体的全面“失利”将媒体一直存在的媒体偏向性问题再一次带入公众面前。未来,作为社会公器的媒体有必要重新审视媒体政治真正的含义和作用,重新审视新闻专业主义的真正内涵和约束力。

.....................

结论

本研究以《纽约时报》2016 年美国总统大选为研究对象,通过对高层次、中层次、低层次三个框架层次的内容进行分析,提取了《纽约时报》关于 2016 年美国总统大选报道中两位候选人报道的数量、标题、议题、使用的版面、基调等内容建构的报道框架。结果表明,《纽约时报》在对这次大选报道中的确存在框架,分别是议程设置上凸显的对比反差框架、引导公众认知的海量信源框架和候选人无底线的交相诋毁框架三种框架,在美国社会背景下,以《纽约时报》为代表的主流媒体在这次大选中“一边倒”支持希拉里,对特朗普的报道存在一定的倾向,在背后利益集团的影响下,《纽约时报》在报道中建构的报道框架和体现的报道倾向,必然立足背后财团和自身利益,这实际上是特定社会意识和行为的产物。

可见,主流媒体在大选中选边站队来源已久,但是这次大选,主流媒体的全面“失利”将媒体一直存在的媒体偏向性问题再一次带入公众面前。未来,作为社会公器的媒体有必要重新审视媒体政治真正的含义和作用,重新审视新闻专业主义的真正内涵和约束力。

.....................

结论

本研究以《纽约时报》2016 年美国总统大选为研究对象,通过对高层次、中层次、低层次三个框架层次的内容进行分析,提取了《纽约时报》关于 2016 年美国总统大选报道中两位候选人报道的数量、标题、议题、使用的版面、基调等内容建构的报道框架。结果表明,《纽约时报》在对这次大选报道中的确存在框架,分别是议程设置上凸显的对比反差框架、引导公众认知的海量信源框架和候选人无底线的交相诋毁框架三种框架,在美国社会背景下,以《纽约时报》为代表的主流媒体在这次大选中“一边倒”支持希拉里,对特朗普的报道存在一定的倾向,在背后利益集团的影响下,《纽约时报》在报道中建构的报道框架和体现的报道倾向,必然立足背后财团和自身利益,这实际上是特定社会意识和行为的产物。

这里有必要澄清,大选之后,国内外媒体一直强调的一些问题:一方面,从《纽约时报》的报道框架和报道内容上可以看出,虽然报道存在一定倾向,对希拉里的负面报道明显少于特朗普的,但是这并不意味着《纽约时报》完全成为希拉里的“啦啦队”。对于希拉里的负面新闻,《时报》也是该报则报,没有逃避和掩饰,可见,《时报》并没有如同外界所言的失去主流媒体大报的客观公众。

另一方面,以《纽约时报》为代表的主流媒体虽然大力支持希拉里,反对特朗普,但是结果的反转令主流媒体始料未及,为此主流媒体进行了反思。本研究基于主流媒体的反思进行研究,总结出了主流媒体在这次大选报道中存在的问题:主流媒体的集体偏向体现了新闻专业主义客观性的“迷失”;在社交媒体盛行的今天,主流媒体对传统媒介事件报道与建构上存在问题,需要进一步改进;主流媒体缺乏对社交媒体时代下有效的角色定位;以及主流媒体过度沉浸于过去自身“引导”“建构”的光环之下,并没有根据时代的变化而变化等。

这次大选主流媒体的集体预测失败是给主流媒体敲响的一次警钟,对此,本文对主流媒体未来发展之路进行了探讨,也为主流媒体提供了一些建议。本文结合新媒体和社交媒体全新的报道方式,为主流媒体未来发展之路进行了探讨,未来,主流媒体应该借助新媒体力量不断提升自身影响力,制定全新的发展战略,并且积极寻找融合之路。

参考文献(略)

参考文献(略)