1 资料和方法

1.1 一般资料

回顾性分析 2017 年 3 月-2019 年 6 月,因腰椎退行性病变于福建医科大学附属第二医院骨科行单节段腰椎减压植骨融合内固定治疗的 36 例患者的临床资料,按手术方法分为 OLIF 组和 TLIF 组各 18 例。其中 OLIF 组男 2 例,女 16 例,年龄 37-78 岁,平均年龄 57.44±10.03 岁,诊断为腰椎间盘突出症 7 例,腰椎滑脱 7 例,腰椎管狭窄症 4 例。TLIF 组男 5 例,女 13 例,年龄 27-73 岁,平均年龄 56.17±11.16 岁,诊断为腰椎间盘突出症 11 例,腰椎滑脱 5 例,腰椎管狭窄症 2 例。两组患者性别、年龄以及疾病类型等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

排除标准:术中行多节段腰椎融合;既往腰椎手术史;既往腹膜后手术史;术前即存在腹股沟或大腿感觉异常、屈髋乏力、髋关节活动受限等症状。

............................

1.2 手术方法

1.2.1 术前完善相关检查,如常规抽血、腰椎正侧位片、动力位片、腰椎双源 CT、腰椎磁共振检查等。麻醉诱导期间给予一代头孢抗生素预防性抗感染。

1.2.2 OLIF 组

气管插管全麻后患者取右侧卧位,屈曲髋关节放松髂腰肌,用宽胶带于胸部、髋部横向固定躯干;C 型臂 X 线机拍摄腰椎正侧位片,标记定位手术节段以及椎间隙的中线位置。在标记的手术节段椎间隙侧方中线前方约 4-7cm 做一约 3-4cm斜形切口,依次切开皮肤、皮下组织,切开腹外斜肌腱膜,钝性分离腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌,切开腹横筋膜;沿腹壁向后钝性分离腹膜外间隙,向中线牵开后腹膜,暴露腰大肌;从腹主动脉与腰大肌之间钝性分离,掀开腰大肌,暴露手术节段椎间盘左前外侧部,插入定位导针,经 C 型臂 X 线机透视定位无误,沿导针逐级放置扩张套筒扩张,放置带有照明的工作通道后,切开纤维环,摘除椎间盘,清除上下软骨终板,保留骨性终板。试模,透视确定试模大小及位置合适;于左侧股骨髁外侧作一 1cm 切口,用环锯取松质骨,混合适量同种异体骨填充于Cage 并植入椎间隙,透视 Cage 位置好,止血,拆除工作套管,术毕逐层缝合切口。

1.2.3 TLIF 组

气管插管全麻后患者取俯卧位,经 C 型臂 X 线机透视定位手术节段椎弓根体表投影,标记定位手术节段以及椎间隙的中线位置。于标记的位置采用腰背正中切口,长约 8-9cm,切开皮肤、皮下组织,暴露椎旁肌肉,自棘突向双侧剥离椎旁肌肉至双侧关节突外侧,显露人字嵴,于人字嵴开口,置入导针,透视导针位置准确后双侧置入椎弓根螺钉,再次透视椎弓根螺钉置入角度、深度正确,于单侧切除手术节段上椎体下关节突和下椎体上关节突及部分椎板,暴露椎间孔,显露出口神经根、行走神经根及硬膜囊,切除椎间盘、处理软骨终板,试模,透视确定型号及位置正确后,将局部切除的自体松质骨混合同种异体骨植入椎间隙并填充 Cage,然后斜行置入单枚合适高度的 Cage,经 C 型臂 X 线机透视 Cage 位置好,止血,安装螺钉连接棒适当加压固定,术毕逐层缝合切口。

.........................

2 结果

2.1 临床功能比较

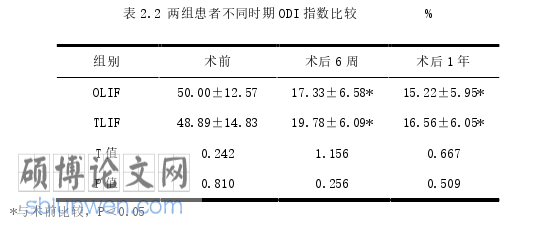

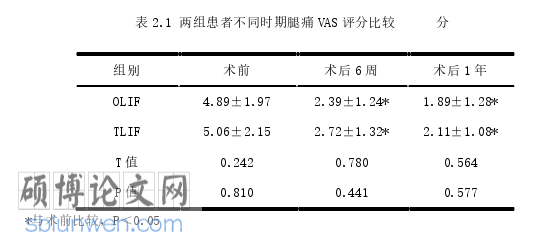

术后 6 周、 1 年两组腿痛 VAS 评分、ODI 指数均低于术前,且差异有统计学意义(P<0.05);两组之间各个阶段腿痛 VAS 评分、ODI 指数比较无显著性差异(P>0.05),见表 2.1、表 2.2。说明两组患者术后临床症状均获得明显改善,具有可比性。

OLIF 组术后出现 4 例左侧屈髋肌力下降,其中 3 例肌力 4 级于术后 6 周随访时恢复,1 例肌力 3 级于术后 6 个月随访时恢复。术后出现左侧大腿前方或腹股沟区麻木或疼痛者 3 例,术后 6 周随访时均获得缓解。TLIF 组术后未出现左侧屈髋肌力下降或大腿前方、腹股沟区感觉异常。

临床医学论文怎么写

2.2 腰大肌形态比较

术后 1 年 OLIF 组左侧腰大肌 CSA 由术前的(927.81±277.31)mm²减少到(838.86±225.13)mm²,但术前术后相比差异无统计学意义(P>0.05),TLIF组由术前的(1005.39±307.44)mm²减少到(996.50±322.10)mm²,手术前后相比亦无显著性差异(P>0.05)。术后 1 年两组间 CSA 无明显差异(P>0.05);两组术后腰大肌平均 CT 值均较术前增加,但无显著性差异(P>0.05),见表 2.3。术后 1 年 OLIF 组两侧腰大肌 CSA 及 CT 值之间对比,无明显差异(P>0.05),见表 2.4。

临床医学论文参考

............................

结果……………11

2.1 临床功能比较............................11

2.2 腰大肌形态比较.........................11

讨论………………………………13

结论………………………18

3 讨论

腰大肌是躯体的长肌,位于脊柱两侧,近端起自 T12~L5 椎体和椎间盘的侧面,以及全部腰椎横突的前方和下方,向下发出肌束与髂肌结合,二者形成同一肌腱,附着于股骨小转子。腰大肌收缩时,近端固定,可以屈曲并外旋髋关节。远端固定的时候,一侧收缩,带动脊柱向同侧屈曲,两侧肌肉同时收缩,则弯曲脊柱腰段而使躯干前屈。腰丛神经行走于腰大肌的深面,由第 12 对胸神经的小部分前支,第 1~3 腰神经前支和第 4 腰神经的一部分前支组成。发出肌支支配腰方肌和髂腰肌,感觉支支配大腿的前部和内侧部,以及腹股沟区的皮肤。随着年龄增长,腰大肌会发生退变,腰大肌退变或损伤均可导致肌肉萎缩及脂肪浸润,形态上表现为腰大肌横截面积减小及密度下降,这些都会影响腰大肌的收缩功能,直接导致腰椎不稳和髋关节活动障碍,后者在临床上的表现为屈髋乏力、髋关节活动受限等。

侧方入路腰椎椎间融合术 DLIF/XLIF 是一种穿过腰大肌到达椎间隙的手术方式,相较于传统的腰椎后方入路手术,避免了对背部肌肉、韧带、骨质结构的破坏,相较于前路手术,避免了对腹膜、大血管、脏器的损伤,在有效避免许多并发症的同时,又有与前路类似的间接椎管减压作用,且侧方入路独有的“滑动窗口”技术,可以在微创下进行多节段的减压和融合手术,具有间接减压、有效恢复椎间隙高度、维持腰椎前凸等优势,展现更好的微创效益及更广的手术适应证[10]。但 DLIF/XLIF 手术因工作通道直接穿过腰大肌,术后常引起腰大肌、腰丛的并发症,临床上表现为屈髋乏力及大腿前方感觉异常[11]。Phillips 等[12]的研究结果显示 XLIF 术后 27.1%(29/107)的患者出现一过性屈髋乏力,这被认为与腰大肌受损直接相关。Isaacs 等[2]关于 XLIF 的研究则发现患者术后出现屈髋乏力的症状约为 33.6%,同时大部分均为短暂性的屈髋乏力,只有约 2%的患者经过 5 个月后仍有肌力下降 2 级及以上的表现。Lykissas 等[13]的多中心、大样本回顾性研究中报道,919 例行 DLIF 手术患者中,有 38%的患者术后出现大腿前方、腹股沟区感觉异常,23.9%的患者术后出现屈髋功能障碍。侧方入路融合术术后引起肌肉、神经损伤通常为直接物理损伤导致。

.............................

4 结论

经腰大肌前方入路的 OLIF 手术,术中牵拉及挤压在术后短时间内可能会造成腰大肌功能障碍,但在术后 1 年随访时并不会对腰大肌的形态和功能造成影响。

参考文献(略)