第 1 章 概述

黑色素瘤是一种皮肤粘膜和色素膜恶性肿瘤,起源于神经外胚叶,由黑色素细胞恶变形成,是发病率增长最快的恶性肿瘤,年增长率为3%~5%。肢端黑色素瘤是黑色素瘤(Malignant melanoma)的一种特殊类型,好发于手掌、足跟、手指、足趾、甲床及粘膜,其诊断主要根据病史、临床表现、影像学检查及病理诊断。ALM 的治疗仍以外科治疗为主,干扰素、免疫治疗等为辅。

虽然 AJCC、CSCO 等制定了该病的相关诊疗指南,但至今国内、外对该病仍无治愈的方法,5 年生存率低,且与分期明显相关。该病早期发病隐匿、症状不明显,得不到患者及医师的足够重视,临床上易漏诊、误诊。近年来,我国肢端恶性黑色素瘤发病率呈上升趋势,地方医院的非规范化治疗对最终的外科治疗、临床分期、预后等造成了不良影响,因此,规范化的诊断、临床分期、外科手术治疗及术后辅助治疗对预后、提高患者生存率起着至关重要的作用。本文通过总结国内外近年来对 ALM 的临床诊断、病理特征及分期、治疗方法的研究,结合 2013 年 1 月—2018 年 3 月我科收治的 88 例肢端黑色素瘤患者的临床资料及随访结果,总结经验及体会,提高对该病的认识,为外科治疗提供参考。

.......................

第 2 章 综述

2.1 流行病学

黑色素瘤发病有明显种族倾向性,白种人发病率最高,但其 ALM发病率低,约为 5%,而 ALM 则为黑人和黄种人最常见的 MM 类型,其中黑色人种发病率占 60%~70%,亚洲人高达 58%。ALM 是我国发病率增长最快的恶性肿瘤之一,其发生率占我国皮肤黑色素瘤的41.8%,占全部恶性肿瘤的 0.5%~1.5%。有统计资料表明,MM 男女发生率比例为 1.12:1,中位诊断年龄为 50-55 岁,其中老年患者(≥65岁)占 17.8%[1]。该病左、右肢体发病率无明显差异,拇指最常见,足底多于手掌,指甲多于趾甲[2-4]。

2.1 流行病学

黑色素瘤发病有明显种族倾向性,白种人发病率最高,但其 ALM发病率低,约为 5%,而 ALM 则为黑人和黄种人最常见的 MM 类型,其中黑色人种发病率占 60%~70%,亚洲人高达 58%。ALM 是我国发病率增长最快的恶性肿瘤之一,其发生率占我国皮肤黑色素瘤的41.8%,占全部恶性肿瘤的 0.5%~1.5%。有统计资料表明,MM 男女发生率比例为 1.12:1,中位诊断年龄为 50-55 岁,其中老年患者(≥65岁)占 17.8%[1]。该病左、右肢体发病率无明显差异,拇指最常见,足底多于手掌,指甲多于趾甲[2-4]。

ALM 恶性程度高,极易沿淋巴系统和血液系统播散、转移,预后差 ,5 年生存率低于 10%[5]。44.8%MM 患者原发灶合并溃疡,原发灶厚度≥4mm 的占 40.6%,厚度为 1~4mm 的占 44.4%,初诊时Ⅱ期最多,其次为Ⅲ期和Ⅳ期患者,分别占 25.1%、12.8%。分期与生存明显相关,Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期和Ⅳ期的 5 年生存率分别为 94%、44%、38% 和 4.6%,以上中位生存期分别为 5 年、4.25 年、2.83 年和 1.42年。原发灶厚度与生存明显相关,≤1mm 与>4mm 的 5 年生存率分别为 92%和 43%; 原发灶是否存在溃与生存有一定相关性,无溃疡患者和溃疡患者的 5 年生存率分别为 69%和 42%,但未达统计学差异[1]。目前为止,大部分数据均显示为 MM 的分期、原发灶厚度及是否存在溃疡等与生存相关,而 ALM 的这些相关因素与生存是否相关尚不能与 MM 完全等同,临床研究尚缺乏。

.......................

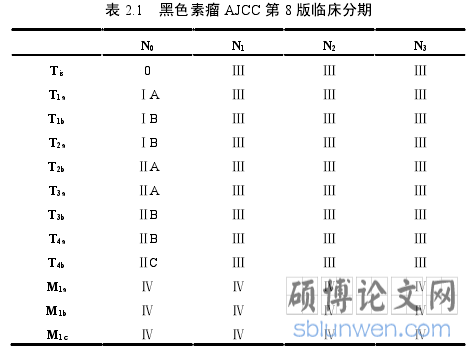

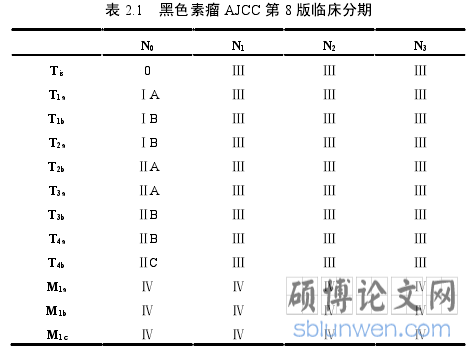

AJCC 第 8 版临床分期见下表。

............................

.......................

2.2 分子生物学

国外资料显示,MM 患者在分子生物学层面发生 KIT、BRAF、NRAS 基因变异的变异率分别为 28%、10%、5%,

国外资料显示,MM 患者在分子生物学层面发生 KIT、BRAF、NRAS 基因变异的变异率分别为 28%、10%、5%,

ALM 发生 KIT 基因变异最多,以突变或拷贝数增多为主,其次为 BRAF 基因变异[6-9]。我国 502 例 MM 患者 KIT 基因总体突变率为 10.8%,基因扩增率为7.4%; 其中 ALM 的突变率和基因扩增率分别为 11.9% 和 7.3%。我国 468 例 MM 患者 BRAF 突变率为 25.9%,其中 ALM 的突变率分别为 17.9%,BRAF-V600E 是最常见的突变位点,占 87.3%。同时,基因变异与生存预后关系的多因素分析显示,KIT 基因和 BRAF 基因突变均是黑色素瘤的独立预后因素,危险系数分别为 1.989 和 1.536[10,11]。

紫外线照射、遗传、环境、外界刺激等因素对 ALM 的发病均有一定的影响[12],年龄也是影响因素之一,20 岁到 85 岁的患者,随着年龄的增长发病率呈上升趋势[13]。国内有研究表明,ALM 最主要的病因为外伤、黑痣破溃,反复摩擦刺激,加上人体负重、感染、激素等作用,病变经久不愈而恶变[14]。AJCC 第 8 版临床分期见下表。

............................

第 3 章 资料与方法 ......................... 12

3.1 一般资料 .............................. 12

3.2 临床资料 ........................................ 12

3.3 手术治疗及术后处理............................ 12

第 4 章 结 果 .................................... 16

4.1 患者一般情况 ....................................... 16

4.1.1 性别特点 ............................................. 16

4.1.2 年龄分布特点 ............................ 16

第 5 章 典型病例 ................................... 24

5.1 典型病例一 .......................... 24

5.2 典型病例二 ..................................... 26

第 6 章 讨论

6.1 本组 ALM 的发病特点

ALM 在我国发病率逐年增高,且男性多于女性。本研究 88 例患者均为中国人,男 48 例,女 40 例,男女比例 1.2:1,与 357 例中国皮肤黑色素瘤[36]研究结果接近。虽然数量上男患者多于女患者,但是不同性别的患者在生存期上无明显差别。因此,性别不是影响 ALM预后的单一因素。国内有研究资料表明,50~55 岁是 ALM 的发病高峰[1,37],老年患者所占比例较高。本研究 88 例患者中,年龄为 25 岁~91 岁,51~70 岁的患者数量最多,>70 岁和≤50 岁的患者的发病率均呈下降趋势,此结果与国内研究资料相近。中山大学肿瘤防治中心对可切除的肢端黑色素瘤的研究中表明[38],年龄是可切除的肢端黑色素瘤患者的独立预后因素,另外,还有资料表明患者年龄越大,中位生存期就越长,预后相对较好[36]。虽然,本组研究者未得出此结论,但是,年龄应该作为评估肢端黑色素瘤患者预后的一个重要参考指标。

足部是 ALM 常见的好发部位,约占 30%[39],国内也有医学研究者认为 ,原发灶位于足部的 ALM 占 MM 的 1/3[40]。本组研究中,原发灶位于足部 57 例,占 64.8%,其中足底 30 例,占 34.1%;位于手部31 例,占 35.2%,其中拇指 19 例,占 21.6%。此研究结果说明足部是 ALM 的最常见发病部位,尤其是足底,较国内、外研究所占的比例更高,出现此结果的原因可能与地域的差异性、患者的职业和样本量的大小有关。

..........................

第 7 章 结论

1、肢端黑色素瘤分期越晚,预后越差,早期诊断和治疗是改善预后的关键。

2、截肢不能提高肢端黑色素瘤的生存期,在保证原发灶切除范围足够的条件下,尽可能保留肢端功能,提高术后患者的生存质量。

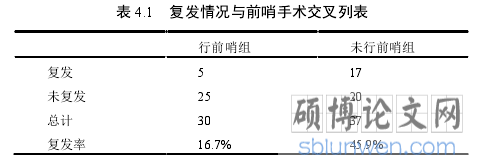

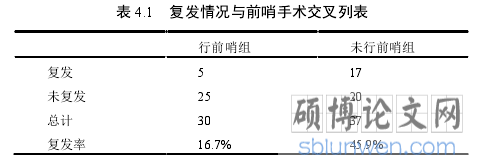

3、前哨淋巴结活检可以早期发现转移,降低肢端黑色素瘤的复发风险,为区域淋巴结清扫提供临床证据。

4、区域淋巴结清扫可减缓远处转移的速度,但是否能提高生存率,尚有待研究。

参考文献(略)

足部是 ALM 常见的好发部位,约占 30%[39],国内也有医学研究者认为 ,原发灶位于足部的 ALM 占 MM 的 1/3[40]。本组研究中,原发灶位于足部 57 例,占 64.8%,其中足底 30 例,占 34.1%;位于手部31 例,占 35.2%,其中拇指 19 例,占 21.6%。此研究结果说明足部是 ALM 的最常见发病部位,尤其是足底,较国内、外研究所占的比例更高,出现此结果的原因可能与地域的差异性、患者的职业和样本量的大小有关。

..........................

第 7 章 结论

1、肢端黑色素瘤分期越晚,预后越差,早期诊断和治疗是改善预后的关键。

2、截肢不能提高肢端黑色素瘤的生存期,在保证原发灶切除范围足够的条件下,尽可能保留肢端功能,提高术后患者的生存质量。

3、前哨淋巴结活检可以早期发现转移,降低肢端黑色素瘤的复发风险,为区域淋巴结清扫提供临床证据。

4、区域淋巴结清扫可减缓远处转移的速度,但是否能提高生存率,尚有待研究。

参考文献(略)