前 言

我国是世界肝癌发病率最高和死亡人数最多的国家,肝癌的新增病例也是居世界首位。因此,肝癌的防治早已成为我国严峻的公共卫生问题。目前肝癌的临床早期诊断及治疗仍面临诸多问题,深入探讨肝癌发生发展的调控机制,寻找到早期肝癌的分子标记物及生物靶向治疗的新靶点,对于我国肝癌的防治具有重大意义。恶性肿瘤的基本特征之一就是细胞失控性生长。肿瘤的许多恶性行为都是建立在细胞失控性生长基础上,因此,对肿瘤失控性生长的深入研究显的极为重要。在正常生物体内生物节律基因控制着神经内分泌、免疫、细胞周期以及细胞凋亡等众多方面的节律性变化。如果生物节律基因自身节律性发生紊乱,其调控的下游靶分子节律性的表达亦随之改变。在细胞中,大量诸如 P53、P21、c-Myc、SIRT1 等在内的抑癌基因和癌基因都是生物节律基因的靶分子,这些基因的异常表达会引起和加速恶性肿瘤的发生和进展,因此生物节律基因与肿瘤发生及进展是密切相关。近年来越来越多的研究发现,生物节律基因参与了众多恶性肿瘤的发生与进展。节律基因 NPAS2 是核心生物节律基因中的一个重要组成成员。它参与调控包括DNA 损伤修复、炎症反应、激素分泌、细胞代谢、细胞周期等诸多生理活动。证据显示 NPAS2 的异常与包括肿瘤在内的多种疾病密切相关。目前已发现 NPAS2 异常与包括高血压、胎儿肝脏代谢、非酒精性脂肪性肝病、冬季抑郁症、慢性疲劳综合征、乳腺癌、前列腺癌、结直肠癌等众多疾病密切相关。我们前期预实验结果提示NPAS2 分子在肝癌组织中表达显著升高。然而关于 NPAS2 分子和肝癌发生及发展关系的研究尚未见报道。那么节律分子NPAS2 是否参与了肝癌的发生及进展?NPAS2 表达的高低与肝癌患者的预后有无关系?NPAS2 是否能够作为肝癌患者预后的分子标志物?NPAS2 在肝癌细胞中的生物学功能是什么?NPAS2 在肝癌细胞中如何发挥其生物学功能,内在的具体分子机制是什么?这些是本课题要回答的关键问题。

..........

文献回顾

1.肝癌的流行病学特征及治疗现状

原发性肝癌可分为肝细胞型肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC)、胆管细胞型肝癌(cholangio cellular carcinoma, CC)及混合型肝癌,其中以肝细胞型肝癌为最多见,约占 80%1。肝细胞肝癌的发生率近年持续增加,目前已成为全球肿瘤相关性死亡的第二大原因,全球每年约有 80 万人死于肝细胞肝癌2。我国是世界肝癌发病率最高和死亡人数最多的国家。肝癌的新增病例和死亡人数也是居世界首位。我国肝癌的发病危险因素主要以乙型肝炎病毒(HBV)感染为主,但最新的流行病学调查数据表明,非酒精性脂肪性肝病和酒精性肝病的发病率近年来呈现出明显增长的趋势3,未来我国因非酒精性脂肪性肝病和酒精性肝病发展为肝癌的人数将出现明显增长4。在欧美发达国家肝癌的发病危险因素主要以丙型肝炎病毒(HCV)、酒精和非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)为主4。目前肝癌的治疗分为根治性治疗、姑息性治疗和对症治疗。虽然早期根治性手术的五年生存率能达到 75%5,但是由于多数肝癌患者发现肿瘤时间较晚,已不能进行根治性手术,导致肝癌患者五年生存率很低。甲胎蛋白(AFP)为目前常用的肝癌诊断标记物。但是 AFP 诊断肝癌的敏感度和特异度并不十分理想。约 40%的肝癌患者 AFP 并不升高,呈 AFP 阴性6。因此,目前临床急需寻找到特异性和敏感性更高的诊断标志物,特别是早期肝癌的分子标记物6。在肝癌的靶向治疗方面,目前较为有效的是索拉菲尼,它是第一个用于治疗晚期肝癌的靶向口服药物7,其通过抑制细胞内多种丝/苏氨酸激酶和酪氨酸激酶的活性来抑制肿瘤细胞生长和血管生成8。但是研究发现目前包括索拉非尼在内的肝癌靶向药物只针对部分患者有效的,且疗效有限。目前肝癌的临床早期诊断及治疗仍面临诸多问题。因此,深入探讨肝癌发生发展的调控机制,对于更好地认识肝癌,以及开发早期肝癌的分子标记物及生物靶向治疗的新靶点提供了重要的理论基础,对于我国肝癌的防治均具有重大意义。

.........

2.生物节律基因特性及研究现状

2.1 昼夜节律生物钟的形成

地球绕自转轴自西向东的转动,产生了白天和黑夜的循环,而这种昼夜交替影响着绝大多数地球上生物的生理活动。昼夜节律(Circadian,来源于拉丁文 circa diem,意思是大约一天)生物钟是生物体内在的,和昼夜节律时间同步的,保证机体在一天中的不同时间均能调整它们的活动和生理反应以适应周边环境变化9。诸如睡眠和觉醒周期、激素水平波动、细胞周期、代谢、摄食行为、体温的变化等在 24 小时内周期性的节律变化被认为是昼夜节律10。光是生物体最主要的昼夜节律调节器(也被称为授时因子);昼夜节律生物钟是由 3 部分组成的,包括信号输入通路、中央振荡器、信号输出通路;信号输入通路包括接收和探测外界环境的变化信号,将信号传递给中央振荡器;中央振荡器是能够保持昼夜节律并产生机体生理活动节律性变化;信号输出通路是将中央振荡器发出的节律性调控信号转变为具体的诸如各种代谢、细胞周期等生理和行为的节律改变10。昼夜节律生物钟几乎在所有哺乳动物中都存在。哺乳动物体内的中央生物钟位于下丘脑视交叉上核,光通过视网膜下丘脑途径传递至中央生物钟后,中央生物钟与外界瞬时时间进行同步并产生一系列的信息,利用神经和体液的途径将瞬时的信息传递到机体的其他部位11。除中央生物钟外其他部位的生物钟被称为外周生物钟,起着与中央生物钟信号同步,使机体生理活动协调一致的作用12。外周生物钟几乎在哺乳动物所有组织器官中都存在,如肝脏、心脏、肺脏、肾脏、胰腺、胃等中均存在。虽然外周生物钟受到中央生物钟的调控,但是外周生物钟还具有独立的调控作用,这种调控作用由组织特异性所决定,例如肝脏中的生物钟除被中央生物钟影响外,还受到进食/摄食的影响,肝脏中的生物钟调控着许多和代谢相关基因的表达,如磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶 2(PCK2)10。

...........

2.2 昼夜节律生物钟形成的基本分子机制—生物节律基因负反馈环路

昼夜节律生物钟的分子组成是非常复杂的,由一系列的生物节律基因(被称为核心生物节律基因)通过转录、翻译而形成负反馈环路来形成昼夜节律变化(图 1),到目前为止已经在人类染色体定位并克隆出 10 个核心生物节律基因(NPAS2、CLOCK、BMAL1、PER1、PER2、PER3、CRY1、CRY2、 TIM 和 CKI)13。昼夜节律负反馈环路包括正性调控和负性调控的转录和翻译反馈回路;正性调控是由转录因子 CLOCK、NPAS2、ARNTL(BMAL1)共同组成,NPAS2 或 CLOCK 能与 BMAL1通过 PAS 结构域相互结合形成异源二聚体,结合在下游靶基因(如 Per 与 Cry)启动子区域 E-box 序列上,转录调控下游靶分子(钟控基因)的表达14。目前发现在昼夜节律负反馈环路中存在多个负性调控环路,受到NPAS2/CLOCK-BMAL1 的直接转录调控10。细胞质中的 Per 与 Cry 能转位入核形成复合体抑制 NPAS2/CLOCK-BMAL1 转录因子对钟控基因的转录。随着 Per 与 Cry 的转位入核的增多,其对于 NPAS2/CLOCK-BMAL1 复合体的抑制作用也在不断增强,最终迫使 NPAS2/CLOCK-BMAL1 停止对于钟控基因的的转录12。随着蛋白酶水解Per-Cry 复合体,至其含量不足以抑制 NPAS2/CLOCK-BMAL1 的转录激活作用时,NPAS2/CLOCK -BMAL1 异二聚体与钟控基因的 E-box 重新结合,再次激活钟控基因的转录,如此循环往复形成节律性波动。因此,正性调控与负性调控共同组成了昼夜节律的负反馈环路12。近来基因组学研究显示整个细胞内有高达 10%的基因的转录是具有节律性振荡变化,而这些基因绝大部分是受到 NPAS2/CLOCK-BMAL1 的直接调控。

.........

第三部分 NPAS2 调控肝癌细胞生长的分子机制研究 ..........60

1 材料 ........60

2 方法 ........62

3 结果 ........69

4 讨论 ........82

第四部分 NPAS2/BMAL1 复合体共同调控肝癌细胞生长的作用研究..........84

1 材料 ........84

2 方法 ........85

3 结果 ........89

4 讨论 ........92

第四部分 NPAS2/BMAL1 复合体共同调控肝癌细胞生长的作用研究

1 材料

1.1 研究对象

本研究中所用的人肝癌细胞系 HLE、HLF 购自日本 Japanese Collection ofResearch Bioresources(Osaka, Japan),并于 2016 年经第四军医大学 DNA 分型鉴定检测中心(法医物证司法鉴定所)再次鉴定证实。使用 1 ml 的 1x Buffer A (250 μl 的 4x BufferA+750 μl 的水)+0.5μl 的 1M DTT+5 μl 的 200x PIC(蛋白酶抑制剂)per IP prep 重悬细胞。冰上孵育10 分钟,在这期间,每 3 分钟颠倒混匀 1 次。3,000 转/分钟,4°C,离心 5 分钟。用移液器去除上清,用 1 ml 的提前在冰上预冷的 Buffer B+DTT per IP prep 重悬细胞,继续按上面的条件离心,移液器去除上清。用 100 μl 的 Buffer B+DTT perIP prep 重悬细胞。转移样品至 1.5 ml 的离心管中。加 0.5 μl 的 Micrococcal Nuclease,颠倒混匀数次,37°C 孵育 20 分钟,期间频繁混匀,消化 DNA 至大约 150-900 bp。在这期间,每 3 到 5 分钟轻柔颠倒混匀一次。加入 10μl 的 0.5 M 的 EDTA,在冰上终止消化。13,000 转/分钟,4°C,离心 1 分钟,用移液器去除上清。加入 100μl的 1x ChIP buffer+PIC(蛋白酶抑制剂)冰上孵育 10 分钟。超声裂解,VCX750,按照 25%功率,4.5 秒的冲击,9 秒的间隙进行超声裂解,共进行 14 次。10,000转/分钟,4°C,离心 10 分钟。转移上清至新离心管中,储存于-80°C 冰箱中。

.............

小 结

失控性生长是肿瘤细胞最显著特征之一,在肿瘤的生物学进程中扮演着关键角色,其调控机制一直是肿瘤研究的热点。本研究以肝癌中节律分子 NPAS2 表达异常为切入点,在此基础上进一步探讨 NPAS2 表达水平与肝癌患者预后之间的相关性,并对 NPAS2 影响肝癌患者预后的分子作用机制进行了深入探讨(见总结图)。得出以下结论:

1.发现 NPAS2 分子在肝癌组织中高表达,同时 NPAS2 表达高的肝癌患者预后较差。通过检测 4 个肝癌公共数据库(共计 812 例肝癌样本)和我们自己的 217 例肝癌临床样本中 NPAS2 的表达情况,我们发现 NPAS2 在肝癌组织中的表达显著高于癌旁组织。对 217 例肝癌组织中 NPAS2 水平与患者预后分析发现:NPAS2 水平与肝癌患者总生存期及无复发生存期均显著负相关。因此,NPAS2 有望作为肝癌预后的新型分子标志物。

2.发现 NPAS2 分子调控肝癌细胞生长(促进细胞增殖,抑制细胞凋亡),并对其调控机制进行了系统阐明。在肝癌细胞中 NPAS2 分子促进细胞生长,NPAS2 通过促进细胞增殖和抑制细胞凋亡来达到促进肿瘤细胞生长的作用。具体机制:NPAS2 直接转录上调 CDC25A 表达,通过 CDC25A 介导激活 CDK2/4/6 来促进肝癌细胞 G1 到 S 期转换,促进细胞增殖;通过 CDC25A 介导去除 p-Bcl-2(Thr69)的磷酸基团,减少 Bcl-2 降解,抑制细胞凋亡。

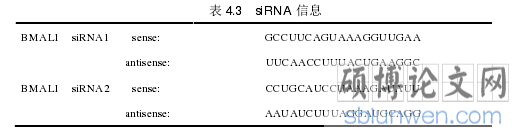

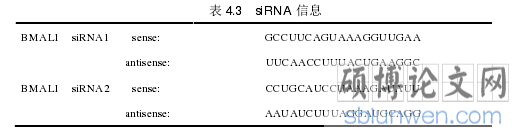

3.证实肝癌中 NPAS2/BMAL1 复合体促进肝癌细胞生长。在肝癌细胞中证实 NPAS2 和 BMAL1 可形成异源二聚体,共同调控 CDC25A 的转录。干涉 BMAL1 可抑制肝癌细胞生长。BMAL1 参与了 NPAS2 调控肝癌细胞生长,NPAS2 和 BMAL1 有望成为肝癌治疗的潜在新靶点。

..........

参考文献(略)