引言

双相障碍已成为世界性公共卫生问题,是一种慢性、严重的心境障碍,因其临床表现多样、病程复杂、误漏诊多、治疗困难而受到广泛关注[1]。BD 以反复交替的躁狂(BD-I)或轻躁狂(BD-II)和抑郁发作间有症状缓解的间歇期为特征,严重影响患者的生活质量和社会功能[2]。其具有高发病、高自杀、高致残和社会负担重等特点,全球患病率为 1-4%[3]。在中国,2009 年发表在 Lancet 的调查数据显示其 4 省内人群患病率为 0.1%(BD-I)和 0.3%(BD-II)[4]。然而,据不完全统计,中国高达 91.7%的心境障碍患者未曾就医[5],这也不足为奇,因为 BD 的诊断目前仍是全世界临床医师的一个挑战。BD 患者自杀率超过 20%[6],由于认知和社会功能损害,加之合并症的存在,成为BD 致残的主要原因之一,且该病可发生于各年龄阶段,多为慢性迁延病程,易复发,给患者个人、家庭及整个社会造成沉重负担[7]。当 BD 以抑郁发作为首发症状时,易被误诊为重性抑郁障碍(major depressive disorder, MDD)[8],且伴有精神病性症状的 BD 与精神分裂症患者存在相似的症状[9]及发病机理[10],给 BD 的鉴别诊断带来困难,误诊将导致病情延误或加重。尽管研究者们认为 BD 是与基因、遗传和环境因素相关的多因素疾病,但其发病机制仍不清楚。近年,学者们在利用多种技术手段寻求对 BD 诊断更可靠的神经生物学标记。随着影像学技术的发展,BD 的脑部影像学改变成为研究者关注的热点之一。颞叶、海马、杏仁核、前扣带回、额叶是心境障碍神经影像学研究中涉及较多的脑区[11; 12;13],而小脑在其中的作用常被忽略。既往认为小脑主要与维持躯体平衡、维持肌张力及协调运动有关,但近年研究发现,小脑在高级认知活动、情感及行为方面也起着重要作用[14;15],由此,小脑对认知及情感功能的影响引起了广泛的关注。

1.1 小脑的功能解剖

小脑根据其表面的沟和裂可分为3叶:即前叶(小叶Ⅰ-Ⅴ)、后叶(Ⅵ-Ⅸ)和绒球小结叶(Ⅹ)。为了更精确地研究小脑的功能,Schmahmann JD等[16]利用高分辨磁共振对小脑进行了更精确的分叶,即在小脑蚓部,按照矢状位由上到下分别分为小脑小叶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶaf、Ⅶat、ⅦB、ⅧA、ⅧB、Ⅸ、Ⅹ,在双侧小脑半球区由上到下分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、CrusⅠ、CrusⅡ、ⅦB、ⅧA、ⅧB、Ⅸ、Ⅹ,其中CrusⅠ和CrusⅡ分别对应小脑蚓部的Ⅶaf和Ⅶat小叶。小脑表面为皮质,皮质下为髓质,其深部有小脑中央核,由内向外依次为顶核、球状核、栓状核及齿状核。小脑以三对脚与脑干相连,最大者为小脑中脚,连与脑桥,大部分由脑桥小脑纤维组成。小脑下脚连于延髓,其传入纤维主要有前庭小脑纤维、橄榄小脑纤维、网状小脑纤维等,传出纤维主要有发自绒球、蚓部及旁蚓部皮质的小脑前庭纤维,以及顶核延髓束。小脑上脚连于中脑,其内主要是齿状核和间位核的传出投射,其传入纤维主要为脊髓小脑前束。研究者们以不同的方法证实小脑局部解剖与高级认知加工及情感功能之间存在关系。Schmahmann JD等[17]首先提出了小脑认知情感综合征,其特点包括:执行功能障碍、空间认知障碍、言语困难及人格改变,认为这种机能缺损和小脑神经环路(小脑与前额、后顶、上颞及边缘系统皮层间的连接环路)调节损伤有关。研究[18]认为有去甲肾上腺素、5-羟色胺和多巴胺能神经从脑干核团进入小脑,参与认知、情感及执行功能调节。小脑主要通过丘脑与多个认知和行为相关的脑区相联系,这些脑区包括背外侧前额皮层、内侧额叶皮层、前扣带回及下丘脑后部[19]。早在1996年,有学者提出前额-丘脑-小脑环路的功能异常与精神分裂症的认知功能障碍有关[20],此后不少学者利用不同技术包括PET、MRI等证实了前额-丘脑-小脑环路功能损害在精神分裂症患者认知情感功能障碍中起重要作用[21; 22; 23]。然而,精神分裂症与BD存在部分相似的发病机理[10; 24; 25],却少有研究关注该环路在BD中的作用[26]。该环路中的小脑、红核及丘脑既往被认为是主要与运动相关的核团与脑区,但近年研究发现,小脑[19; 27]、红核[28]及丘脑[29; 30]在高级认知活动、情感及行为方面起着重要作用。Tedesco AM等[15]回顾性分析了156例不同程度小脑损伤的患者资料,显示小脑小叶Ⅵ、Ⅶ(包括Crus I、 II和VIIB)、Ⅷ与认知功能有关。Cho SS[31]对健康志愿者一侧小脑行重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS),以18氟-氟代脱氧葡萄糖-正电子发射计算机断层显像(fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography,18FDP-PET)检测脑改变,发现通过对小脑行rTMS,不仅影响目标脑区的兴奋性,同时也使远隔的与运动、语言、认知及情感相关脑区兴奋,更进一步证实小脑在高级认知及情感方面的作用。

..........

1.2 常用的神经影像学技术

1.2.1 结构神经影像技术

目前用于脑结构研究的神经影像技术主要为磁共振成像技术,其主要技术及方法有:①.感兴趣区 (regions of interest, ROI) 法:该方法须先基于疾病相关的先验脑区或先验假说,根据解剖学或者标准模板定义 ROI 测量相关参数。②. 基于体素的形态测量法(voxel based morphometry,VBM): 该技术最早由 Wright 等在 1995 年提出[32],并广泛应用于分析不同人群脑结构的差异。VBM 是一种在体素水平上,对脑三维结构图像的大量信息进行自动、全面分析的方法,在全脑范围内定量检测脑组织成分的密度或体积,从而比较局部脑区的脑组织成分差异。其优势在于全脑分析,不局限于单个脑区或结构,不需先验假设相关脑区。③. 基于曲面的脑形态学测量方法(surface-based morphometry,SBM),是近年来新推出的一种全脑分析法,它是基于曲面的原理,深入大脑沟回内部,根据灰白质交界面以及脑膜表面,更加细致的分割脑灰、白质及脑脊液,同时可测量脑皮层厚度、皮层体积以及皮层表面积[33]。与 VBM 比较,SBM 对于皮层的分割更细致、准确,但对白质的分析不及皮层,目前主要应用于儿童发育、认知障碍、精神疾病的皮层厚度、皮层表面积的分析[34; 35; 36; 37; 38; 39]。④. 扩散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)技术:DTI由 Basser等[40]在1994年首次提出,是扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)的发展和深化,是无创性显示和分析白质纤维束的一项新技术,对脑白质纤维病变比较敏感,在神经影像学方面有着非常重要的应用。⑤. 扩散峰度成像(diffusion kurtosisimaging,DKI)技术:是 DTI 技术的延伸,首先由纽约大学 Jensen 教授于 2005 年提出[41],可反映组织的微观结构特征。与传统 DTI 不同的是, DKI 不局限于各向异性环境,可对灰质和白质的微观结构完整性进行定量评价,甚至包括多神经纤维交叉的区域[42]。

........

第一章 基于扩散峰度成像和灌注成像的未服药双相障碍小脑及其相关神经环路的微观结构研究

前言

既往神经影像学研究常用DTI来无创检测脑白质微观结构改变。DTI假定生物组织内水分子的扩散呈高斯分布,可提供沿扩散张量受限方向上的微观结构信息,不同b值下扩散信号的衰减呈线性。临床应用中通常b值设定为1000 s/mm2左右,且探测水分子扩散变化的幅度超过50~100ms。当b>1000 s/mm2,水分子扩散信号的衰减开始偏离线性,呈非高斯分布,此时DTI模型模拟水分子的信号衰减存在较大误差。近年来,一种新的扩散加权成像技术—扩散峰度成像(diffusional kurtosis imaging,DKI)逐渐应用于人脑研究。该技术首先由纽约大学Jensen教授于2005年提出[1],是DTI技术的延伸,旨在表征非高斯分布的水分子扩散特性[2],可反映组织的微观结构特征,不同于传统的DTI仅限于水分子的高斯扩散运动[2; 3]。水分子弥散是一个随机过程,给定时间内水分子移动的距离服从概率分布。简单情形下,各向同性液体( 如一瓶纯水) 中,水分子位移概率密度分布是高斯函数,此种弥散即为高斯弥散。然而,在大多数生物组织内,由于存在细胞膜、细胞器等屏障和细胞内外空间差异,使得水分子弥散的位移概率密度分布偏离了高斯函数,即为非高斯弥散。水分子弥散位移分布偏离高斯函数的程度即表示为峰度,无量纲,因此被认为是反映组织微观结构完整性的一个敏感指标。对于脑组织而言,理论上DKI模型最大b值至少需大于2000 s/mm2,最高可达2500 s/mm2[1; 3]。利用DKI技术可同时对表观扩散值和表观扩散峰度值进行量化,从而反映水分子扩散受限情况和组织复杂度,较DTI技术更精确地提供脑组织微观结构信息[3; 4; 5],潜在地提高人类大脑神经组织表征的敏感性和特异性。与传统DTI不同的是, DKI不局限于各向异性的环境,因此可对灰质和白质的微观结构完整性进行定量评价,甚至包括多神经纤维交叉的区域[3]。DKI这种对灰质的敏感性对评价灰质核团如基底节、丘脑微观结构的完整性至关重要。基于DKI数据,扩散参数和峰度参数均可获得。峰度参数包括平均扩散峰度(mean kurtosis,MK)、轴向峰度(axial kurtosis,Ka)和径向峰度(radial kurtosis,Kr)。扩散参数包括各向异性分数(fractional anisotropy,FA)、平均扩散率(mean diffusivity,MD),轴向扩散系数(axial diffusivity,Da)和径向扩散系数(radial diffusivity,Dr)。值得注意的是,由于非高斯分布模型的引入,源于DKI数据的扩散参数(FA、 MD、 Da 及 Dr)比源于传统DTI数据的扩散参数更精确[6]。自DKI技术首次报道以来[1],已在不少脑部疾病如颞叶癫痫[7]、帕金森病[8]、注意缺陷多动障碍[9]及精神分裂症[10]等研究中取得较有价值的初步结果,只是少有研究报道BD脑部微观结构的改变。

.........

方法与材料

1 研究对象

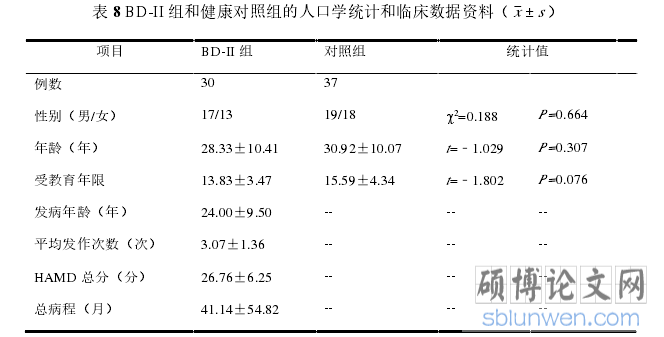

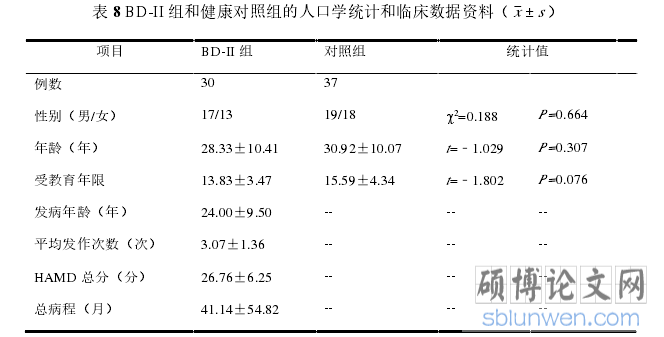

1.1 病例组

收集暨南大学附属第一医院精神心理科门诊或住院治疗的未服药BD-II抑郁期患者,共27例。入组标准:①符合美国《精神疾病诊断与统计手册(第五版)》(Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders (5th ed.),DSM-5)双相障碍(双相II型障碍)抑郁发作的诊断标准;②年龄18至55 岁;③汉密尔顿抑郁量表24项版(HamiltonDepressionScale-24,HAMD-24)评分≥20分;④杨氏躁狂量表(Young Manic Rating Scale,YMRS)评分< 6 分;⑤既往未服用过任何精神科药物或接受过其他精神科治疗;或至少有2个月未服用任何精神科药物;⑥汉族,右利手;⑦初中以上文化程度;⑧自愿参本研究,签署知情同意书。排除标准:①合并轴Ⅰ、轴 Ⅱ其他任何精神障碍;②双相I型障碍及伴混合特征或快速循环;③伴有神经系统疾病,脑器质性疾病或颅脑外伤史及躯体疾病;④药物,酒精或者其他精神活性物质滥用者;⑤近6个月行电休克治疗者;⑥妊娠、哺乳期妇女及产后者;⑦经磁共振检查发现有脑结构异常者;⑧有磁共振检查禁忌者。

1.2 正常对照组

正常对照组(Healthy Controls,HC)通过广告进行社会招募,主要来自暨南大学附属第一医院工作人员、暨南大学学生以及其他社会招募者,共27例。入组标准:①健康成年人;②年龄18-55 岁;③HAMD-24 < 8 分;④YMRS 评分< 6 分;⑤汉族,右利手;⑥初中及以上文化程度;⑦自愿参本研究,签署知情同意书。排除标准:①有精神疾病史或有精神障碍家族史或遗传性神经系统疾病;②有脑器质性疾病史或颅脑外伤史以及躯体疾病;③药物,酒精或者其他精神活性物质滥用者;④妊娠、哺乳期妇女及产后者;⑤经磁共振检查发现脑结构异常;⑥有磁共振检查禁忌者。

........

2 研究方法

2.1 MR数据采集

采用美国 GE Discovery 750 3.0T 超导 MRI,8 通道相控阵表面头线圈采集数据。在扫描过程中要求受试者保持清醒、静息平卧于检查床,平静呼吸,固定头部并最大限度地减少头部及其他部位的主动与被动运动。所有扫描操作由 1 名 MRI 操作熟练的放射科医生完成。首先进行常规结构像的 MRI 平扫,排除颅脑内器质性病变的受试者。结构像采用三维颅脑容积磁共振成像(three dimensional brain volume imaging,3D-BRAVO)序列行轴位全脑扫描,TR=8.2ms,TE=3.2ms,TI=380ms,翻转角=12°,FOV=240×240 mm,矩阵=256×256,层厚/间距=1.0/0mm,NEX=1,带宽=31.25 Hz,扫描时间 3min45s。DKI 采用双自旋平面回波序列, b = 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 s/mm2,非零 b 值扩散敏感梯度场施加的方向数为 15 个,TR =4500 ms, TE =106.8 ms, FOV=256×256 mm2,矩阵=128×128,NEX = 2, 层厚= 2 mm,体素大小= 2×2×2 mm3,扫描时间 12 min 5s。3D ASL采用伪连续动脉自旋标记(pseudocontinuous arterial spin labeling,pCASL)技术,标记后延迟时间=1525ms,TR = 4632ms,TE = 10.5ms,FOV = 240×240mm,层厚= 4mm。采用快速自旋回波序列及背景抑制技术以 3D 螺旋采集方式获得全脑图像,x,y 矩阵=1024×8,扫描层数=36,扫描时间 4 min29s。另外,其他常规 MR 序列也进行了采集。结构像采用三维颅脑容积磁共振成像(3D-BRAVO)序列行轴面扫描,TR=8.2ms,TE=3.2ms,TI=380ms,翻转角=12°,FOV=240×240 mm,矩阵=256×256,层厚/间距=1.0/0mm,NEX=1,扫描时间 3min45s。另外,常规 MR 诊断图像如 T1WI、T2WI、T2FLAIR 及 DWI 亦进行了扫描,以排除解剖异常及器质性脑疾病。

..........

第三章 基于静息态 fMRI 的未服药双相障碍患者小脑与默认网络功能连接研究 ....... 80

前言............ 80

材料与方法.......... 82

结果............ 86

讨论............ 91

创新性........ 93

本研究的不足之处与下一步工作展望...... 93

结论............ 94

第三章 基于静息态 fMRI 的未服药双相障碍患者小脑与默认网络功能连接研究

前言

rs-fMRI是指大脑在非任务状态下,且不做任何主动、系统性思维活动时所检测到的大脑自发活动,是人脑内部固有活动的组织模式,该方法不仅可以揭示各脑区的自发活动性,而且可通过对脑区之间自发活动的相关分析揭示功能上和解剖上密切联系的神经环路[1]。近年, rs-fMRI已广泛用于神经精神疾病和认知神经科学的研究,该方法无需患者执行特定任务即可定量揭示静息状态下大脑自发活动的组织模式及神经元之间的相互作用,便于临床应用。目前常用的rs-fMRI数据分析方法有:①.种子点功能连接分析:选择一个或几个体素作为种子点,如有脑区与种子点显示出高度时域一致性,则认为这些脑区与种子点共同构成了一个与某功能相关的网络;②.等级聚类分析(hierarchical clustering analysis,HCA):使用某种相似性或差异性度量对所有被分析的体素进行聚类,从而评估出一个功能连接的网络; ③.时间聚类分析(temporal clustering analysis,TCA):不需外加刺激即能够有效计算出脑功能活动发生变化的起始时间和持续时间;④.独立成分分析(independentcomponent analysis,ICA):不需事先设定种子点,但需事先设定独立成分数目,假设能够分离出比较合理的功能模式;⑤.局部一致性(regional homogeneity,ReHo):使用肯德尔和谐系数来度量体素之间时间序列变化的一致性;⑥.低频振荡振幅算法(amplitude oflow frequency fluctuations,ALFF):使用一个频段(0.01-0.08Hz)内所有频率点上幅值的平均值来刻画一个体素自发活动的强弱;⑦. 基于Granger因果检验;该方法可研究区域间的因果关系而无需事先设定两者之间存在解剖连接性,可找到一个脑区对另一个脑区的作用方向[2]。⑧.动态因果模型(dynamic causal model,DCM):将大脑描述成一个具有因果关系的非线性动态系统,一个神经区域的激活通过区域间的连接导致其他神经区域激活水平的变化,并通过自连接改变自身的激活水平,反应神经活动的动态过程[3]。⑨.复杂网络分析:是一种从整体考察整个功能网络的拓扑特性的全脑分析法。目前常用“小世界”模型来研究功能网络的特点,这种网络结构具有较高的局部集聚系数和较小的全局路径长度的特点[4]。其方法是根据一定的标准将全脑划分成解剖感兴趣脑区,采用套索模型来判断脑区之间是否存在功能连接,继而获得脑功能网络邻接矩阵,来分析网络拓扑结构的统计特性。目前这种“小世界”网络模型越来越多被应用于静息态脑功能连接的研究中。⑩.基于体素镜像同伦连接(voxel-mirrored homotopic connectivity,VMHC)分析:是新发展起来的分析两侧脑半球间同步活动的rs-fMRI方法,即计算一侧脑半球中任一体素和对侧半球与之镜像对称的体素之间的时间序列相关性[5]。其中基于种子点的功能分析是最常用的的功能连接分析方法。

........

小结

本文共包括三个章节,即基于扩散峰度成像和灌注技术的未服药双相障碍小脑及其相关神经环路微观结构研究、基于超高b值eDWI成像技术的未服药双相障碍的小脑水通道蛋白及其相关指标研究及基于静息态fMRI的未服药双相障碍患者小脑与默认网络功能连接研究。以多模态神经影像技术系统地研究了小脑及其相关神经环路在双相障碍发病中的重要作用。本研究发现:①. BD-II患者存在小脑、红核及丘脑DKI参数的异常,提示这些脑区的水分子扩散受限程度减低,组织复杂程度减低,微观结构完整性受损。②. 本研究以DKI技术发现丘脑、红核及小脑这些在前额-丘脑-小脑环路中的重要脑区在BD-II患者存在微观结构受损,从结构影像学角度间接提示前额-丘脑-小脑环路在BD-II的发病中具有重要作用。③.以eDWI技术发现BD患者存在小脑齿状核、小脑扁桃体、丘脑及红核ADCuh值升高,说明水分子主动转运功能增加,提示AQP4的表达上调,其导致的水平衡受损可能参与了BD的病理生理过程。④. 本研究以eDWI技术发现BD患者小脑、丘脑及红核诸ROIs的D值均升高,说明水分子在细胞膜上跨膜运动受限程度减低,提示组织学上细胞微观结构屏障的损伤,支持本研究第一章的结论,且进一步验证了丘脑、红核及小脑这些前额-丘脑-小脑环路中的重要脑区在BD的发病中具有重要作用。⑤. 本研究以rs-fMRI数据采用种子点功能连接方法发现BD-II患者存在小脑的功能连接受损,主要是小脑与大脑之间的功能连接异常,尤其是在小脑-DMN之间,进一步证实了小脑在BD发病中的重要作用。

..........

参考文献(略)