第一章 数据新闻内涵与卫报财新网的实践梳理

1.1 数据新闻的定义

关于数据新闻的定义问题,在国内外的各种研究中依然难以得出一个让大多数研究者赞成的标准答案。但是,我们所共知的是,大数据的出现,为传统新闻改了样貌,把以前已经出现的数据、计算机技术等元素发挥到一个更加淋漓尽致的水平,让数据真正成为主角出现在新闻当中。而这个结果过程是业界实践操作领域探索而来的,因此,想要理解数据新闻的定义,就需要先梳理出数据新闻实践发展的脉络。

1.1.1 数据新闻的发展历程

著名数据新闻记者西蒙·罗杰斯曾说“数据新闻也许是时尚的,但绝不是新的。” 对于记者而言,将数据作为统计量甚至合成图表运用到新闻报道中的确算不上新鲜。不过要厘清当下数据新闻中的“数据”与彼时的“数据”的不同,就能够初步理解“数据新闻”这一名词诞生的意义。传统新闻报道中出现的数据,偏向于小数据概念,也有学者称之为“小数据新闻”。从新闻报道方式上来讲,这种利用数据支撑新闻的报道在上世纪 60 年代被美国记者菲利普·迈耶(Philip Meyer)正式命名为“精确新闻学”,也称为精确新闻报道、精确报道,是指在采访中,运用实地调查、参与实验、和内容分析等定量的科学研究方法来收集资料,报道新闻。

对于精确新闻来说,将定量的研究方法引入新闻是其核心。“精确新闻学”的鼻祖——菲利普·迈耶(Philip Meyer)就是在计算机的辅助下,通过抽样访问的方法写出了系列报道《十二街那边的人们》,正是由于这篇报道,菲利普·迈耶获得了 1968 年的普利策奖,这就是精确新闻报道的开端。2之后,在精确新闻报道中,“揭露社会不公,指出现有社会问题并提出解决方案”这一特征逐渐形成。3但是真正大规模地运用计算机进行数据分析已经是 90 年代了。这和当时个人电脑还不够普及有很大关系。不得不说,定量的研究以及涉及到图表的表现形式确实是一个开创性的报道方式。精确新闻在新闻内容上拓宽了记者以往的思路,特别是在调查类新闻领域。但是,由于当时技术、人才等条件的缺乏,定量研究费时费力,许多报道的样本、抽样方法等遭到受众的质疑。还有报道呈现形式的问题,《真正多数》的作者伍顿博格说道:“当你们把统计表放进文章中的时候,人们就要打哈欠。”1没有合适的吸引受众兴趣的报道形式,也使得精确新闻报道一直无法成为能够被大多数人接受的主流报道方式。

........................

1.2 《卫报》的数据新闻探索

1.2.1 传统媒体的华丽转型

英国的《卫报》作为在全球享有高声誉的传统大报,却做了第一个吃“数据新闻”这只大螃蟹的人,如此胆识确实值得钦佩。《卫报》编辑部的先见还要归功于在数字化道路上转型的探索之举。

早在 1999 年,《卫报》就已经成立官方网站,起初也仅限于将已有的纸质报纸上网,而从 2006 年 6 月开始《卫报》宣布了“数字优先”的报道策略,这个策略中最核心的要求就是要稿件优先发布在网络上其次才是纸质版。《卫报》的目标很简单,通过“数字优先”,能够迅速扩大自己网站的影响力,从而建设一个全球领先的新闻网站。

除了“数字优先”,配合这一战略而来的还制定了“开放编辑”、“开放新闻资料”、“开放技术平台”和“开放式新闻”等一系列的策略。《卫报》之所以能够准确地把握机遇,除了和初期勇敢地试错有关。另外一点很重要的是,《卫报》很清楚自己未来要服务的受众是谁,有怎样的特点,“开放式新闻”让记者和受众协作对报道做出更全面的阐释。

第三章 2016 年美国大选典型案例比较研究 ..................................... 42对于精确新闻来说,将定量的研究方法引入新闻是其核心。“精确新闻学”的鼻祖——菲利普·迈耶(Philip Meyer)就是在计算机的辅助下,通过抽样访问的方法写出了系列报道《十二街那边的人们》,正是由于这篇报道,菲利普·迈耶获得了 1968 年的普利策奖,这就是精确新闻报道的开端。2之后,在精确新闻报道中,“揭露社会不公,指出现有社会问题并提出解决方案”这一特征逐渐形成。3但是真正大规模地运用计算机进行数据分析已经是 90 年代了。这和当时个人电脑还不够普及有很大关系。不得不说,定量的研究以及涉及到图表的表现形式确实是一个开创性的报道方式。精确新闻在新闻内容上拓宽了记者以往的思路,特别是在调查类新闻领域。但是,由于当时技术、人才等条件的缺乏,定量研究费时费力,许多报道的样本、抽样方法等遭到受众的质疑。还有报道呈现形式的问题,《真正多数》的作者伍顿博格说道:“当你们把统计表放进文章中的时候,人们就要打哈欠。”1没有合适的吸引受众兴趣的报道形式,也使得精确新闻报道一直无法成为能够被大多数人接受的主流报道方式。

........................

1.2 《卫报》的数据新闻探索

1.2.1 传统媒体的华丽转型

英国的《卫报》作为在全球享有高声誉的传统大报,却做了第一个吃“数据新闻”这只大螃蟹的人,如此胆识确实值得钦佩。《卫报》编辑部的先见还要归功于在数字化道路上转型的探索之举。

早在 1999 年,《卫报》就已经成立官方网站,起初也仅限于将已有的纸质报纸上网,而从 2006 年 6 月开始《卫报》宣布了“数字优先”的报道策略,这个策略中最核心的要求就是要稿件优先发布在网络上其次才是纸质版。《卫报》的目标很简单,通过“数字优先”,能够迅速扩大自己网站的影响力,从而建设一个全球领先的新闻网站。

除了“数字优先”,配合这一战略而来的还制定了“开放编辑”、“开放新闻资料”、“开放技术平台”和“开放式新闻”等一系列的策略。《卫报》之所以能够准确地把握机遇,除了和初期勇敢地试错有关。另外一点很重要的是,《卫报》很清楚自己未来要服务的受众是谁,有怎样的特点,“开放式新闻”让记者和受众协作对报道做出更全面的阐释。

1.2.2 “数据博客”的建立

《卫报》是全球第一个成立数字新闻部的传统媒体。2009 年《卫报》创立的“数据博客”(http://www.guardian.co.uk/news/datablog),不仅对于《卫报》自己具有相当大的意义,对于数据新闻本身而言也是一个标志性的时间。这个数据新闻部从收集数据、收集选题到过滤、分析数据再通过可视化的方式完成新闻叙事,参与了整个制作过程。原创内容涵盖了政治、经济、文化、军事、环境保护、文体娱乐等不同领域。制作出了《议员开支丑闻案》《2011 年伦敦骚乱事件》等多篇优秀报道。这些数据新闻形式多样,有静态的图表也有动态的互动设置,从使用数据看,既有量化的结果也有定性后的结果。

《卫报》是全球第一个成立数字新闻部的传统媒体。2009 年《卫报》创立的“数据博客”(http://www.guardian.co.uk/news/datablog),不仅对于《卫报》自己具有相当大的意义,对于数据新闻本身而言也是一个标志性的时间。这个数据新闻部从收集数据、收集选题到过滤、分析数据再通过可视化的方式完成新闻叙事,参与了整个制作过程。原创内容涵盖了政治、经济、文化、军事、环境保护、文体娱乐等不同领域。制作出了《议员开支丑闻案》《2011 年伦敦骚乱事件》等多篇优秀报道。这些数据新闻形式多样,有静态的图表也有动态的互动设置,从使用数据看,既有量化的结果也有定性后的结果。

.......................

第二章 “数字说”与“数据博客”数据新闻的量化分析

2.1 数据来源

数据来源之于数据新闻,是直接联系着数据新闻的真实性问题,而由于数据的广泛性,数据源有可能来自于各个方面,但是真实可靠的数据并不容易获得。毫无疑问,数据新闻的资料获取必须依赖于数字时代的开放和共享精神——互联网的开放数据,能够让记者更有效率地获得新闻线索,再在一定的处理和分析基础上,对新闻事件做出客观真实的报道。分析数据新闻渠道可以探寻当下国内外数据新闻的开放数据源集中在哪些领域,也对日后数据来源的进一步开放和拓展具有指导意义。

2.1.1 数据来源渠道

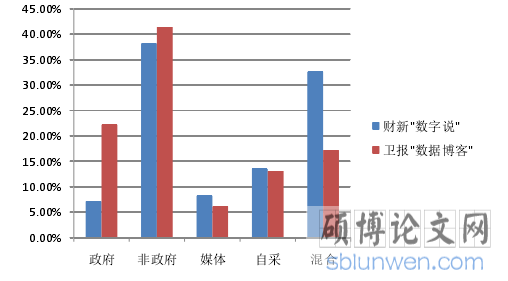

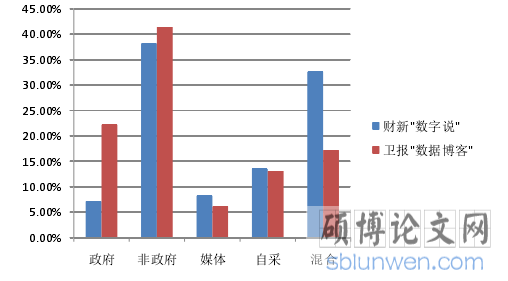

图 2.1 是财新网“数字说”和《卫报》 “数据博客”来源渠道的具体情况。

..........................

第二章 “数字说”与“数据博客”数据新闻的量化分析

2.1 数据来源

数据来源之于数据新闻,是直接联系着数据新闻的真实性问题,而由于数据的广泛性,数据源有可能来自于各个方面,但是真实可靠的数据并不容易获得。毫无疑问,数据新闻的资料获取必须依赖于数字时代的开放和共享精神——互联网的开放数据,能够让记者更有效率地获得新闻线索,再在一定的处理和分析基础上,对新闻事件做出客观真实的报道。分析数据新闻渠道可以探寻当下国内外数据新闻的开放数据源集中在哪些领域,也对日后数据来源的进一步开放和拓展具有指导意义。

2.1.1 数据来源渠道

图 2.1 是财新网“数字说”和《卫报》 “数据博客”来源渠道的具体情况。

..........................

2.2 数据分析与可视化

2.2.1 数据处理

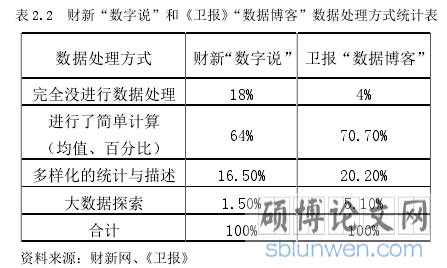

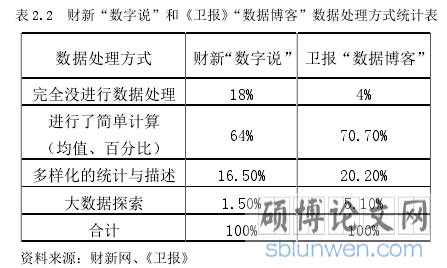

在表 2.2 中可以看到,完全没有进行数据处理的,“数字说”占到 18%;远高于“数据博客”的 4%;而进行了简单计算的数据处理方式,不论是“数字说”,还是“数据博客”都占据了样本的大部分,分别为 64%和 70.7%;在多样化的统计描述和大数据探索者两种数据方式上,财新网“数字说”的相应报道量都少于《卫报》“数据博客”。

分别从二者比例的分布来看,由于数据新闻所使用的数据库往往纷繁庞杂,若每篇报道都采用复杂的统计技术和多样化地描述方式,甚至对整个大数据库进行计算,在当下全球数据新闻的发展阶段来看是不现实的。因此,大多数报道是将与选题相关的数据进行简单地百分比、均值计算。各大媒体也在尽可能地增加对复杂数据进行处理以及从多方面对数据进行计算描述,以丰富报道的内容量。而横向对比表中的数据,“完全没有进行数据处理”,在“数字说”和“数据博客”中都还存在,且“数字说”的比例相对较高,说明有很大程度的数据新闻报道并没有分析数据这一过程,只是进行可视化之后用另一种方式呈现出来。

2.2.1 数据处理

在表 2.2 中可以看到,完全没有进行数据处理的,“数字说”占到 18%;远高于“数据博客”的 4%;而进行了简单计算的数据处理方式,不论是“数字说”,还是“数据博客”都占据了样本的大部分,分别为 64%和 70.7%;在多样化的统计描述和大数据探索者两种数据方式上,财新网“数字说”的相应报道量都少于《卫报》“数据博客”。

分别从二者比例的分布来看,由于数据新闻所使用的数据库往往纷繁庞杂,若每篇报道都采用复杂的统计技术和多样化地描述方式,甚至对整个大数据库进行计算,在当下全球数据新闻的发展阶段来看是不现实的。因此,大多数报道是将与选题相关的数据进行简单地百分比、均值计算。各大媒体也在尽可能地增加对复杂数据进行处理以及从多方面对数据进行计算描述,以丰富报道的内容量。而横向对比表中的数据,“完全没有进行数据处理”,在“数字说”和“数据博客”中都还存在,且“数字说”的比例相对较高,说明有很大程度的数据新闻报道并没有分析数据这一过程,只是进行可视化之后用另一种方式呈现出来。

.............................

3.1 2016 美国大选事件回顾 ..................................... 42

3.2 财新“数字说”有关 2016 年美国大选的数据新闻报道 ............ 42

第四章 对量化对比结果的问题与思考 .................................... 54

4.1 数据方面 ......................... 54

4.1.1 数据来源局限性大 ..................................... 54

4.1.2 数据来源不明、处理不足 ............................... 56

第四章 对量化对比结果的问题与思考

4.1 数据方面

4.1.1 数据来源局限性大

1 我国数据公开程度低

财新“数字说”不仅是一个编辑团队,他们已经建立了自己的数据可视化实验室,可见他们自身已经把数据新闻看作他们平台的重要发展领域。但是在调查结果中可以看到,尽管“数字说”的来源渠道丰富,包括了政府、非政府的各种民营机构、研究中心等还有其他媒体的采访和资料,甚至自己直接进行数据的收集,而细细看来,主要依靠的还是几个有限的数据调查公司、或者国家统计局这样接近性强的来源。相比之下,《卫报》的“数据博客”甚至可以获得维基解密网站提供的第一手资料。这种来源性的差距看似只是数量上的区别,实际影响的却是数据新闻报道的质量与深度。特别是与政府有关的数据,如果没有明确的渠道可以获得,不只是会影响时政、经济类的新闻,甚至科教文卫的各个方面都无法拓展新的选题灵感,数据新闻的发展也就容易被枯竭的灵感桎梏。当然,不只是中国存在数据开放的问题,在世界范围内,数据开放的程度都参差不齐。

2013 年国际开放数据调查报告问世,这张名为《开放数据晴雨表》的报告由互联网基金会、开放数据研究会共同编制,从 2013 年开始,至今已经发布第三个版本。具体从指标上进行解读,对于数据开放程度这份报告主要从准备度、执行力和影响力三个层次对各国数据开放在经济、政治和社会所带来的影响进行评估。准备度是指一个国家是否具有开放数据潜力的政策、社会和经济基础;执行力是强调政府在对社会各界对其创新、对政府的审计问责和改进有关决策时提供的数据集的影响程度;影响力是指开放数据在政策制定、社会环境和经济变化上的积极的影响程度。在 2016 年 4 月 21 日发布的“开放数据晴雨表”(Open Data Barometer)中,有 92 个国家和地区纳入了评价范围,总体上,欧美国家在榜单中居于前列。其中英国在“开放数据”上拔得头筹,美国、法国紧随其后。其次是亚太地区,亚洲国家中,韩国的排名最高,其后为日本、新加坡、以色列等。报告中还详细给出了中国数据开放程度和数据质量报告。

..........................

结语

第一次工业革命,人们认识了蒸汽机和印刷术;第二次工业革命,人们遇见了内燃机和电信技术;第三次工业革命,人们走进了互联网;而当下如果算得上一场革命,大数据毫无疑问是第一贡献者。在大数据时代,数据和内容作为互联网的核心,不论是传统行业还是新兴产业,谁能率先与互联网融合贯通,谁就能从大数据的金矿中挖出暗藏的规律,抢占行业先机。大数据之于新闻行业也是一场变革,突破传统的新闻生产方式,甚至威胁到一些传统的新闻生产者的职业生涯。数据新闻将新闻的叙事主体从文字转向数据、从单一感官延伸到多感官、从静态发展为动态。新的生产模式带来新的盈利模式,而机遇的背后隐藏的往往是各种风险与挑战。

财新网“数字说”栏目作为国内首家同时获得过“卓越网络新闻奖”、“卓越突发新闻奖”、“国际新闻设计协会多媒体设计奖”和“凯度信息之美大奖”的媒体。在数据新闻领域一直在不断追求报道的优质和创新。而《卫报》“数据博客”一直以来作为财新“数字说”的榜样,在数据新闻领域已经留下了许多让人慨叹的优质作品。即便“数字说”在不断进步,但与全球顶尖数据新闻栏目相比还有很大的成长空间。本文选取了 2016 年 6 月 1 日起至 2017 年 5 月 31 日两家媒体数据新闻栏目的报道作为研究的样本,来探讨中外数据新闻报道在数据收集、处理和输出阶段的差异。

在数据收集的阶段,数据来源的渠道以及单篇报道渠道数量虽然在“数字说”和“数据博客”中有所差异,但是这样的差异除了媒体自身在数据新闻领域的素养差距外,国与国之间开放数据的差别所造成的影响更为重要。政治因素、经济因素等都与信息公开程度相关。但除去外在条件的影响,“数字说”的来源渠道交代往往模糊,不像“数据博客”直接将数据源链接在文章之中。可见,财新对待数据的严谨与包容显然不如《卫报》。因此,不只是媒体的业务素养有待提升,开放数据的生态环境更有必要改善。

参考文献(略)