一、《新京报》突发性新闻报道概述

(一)《新京报》

《新京报》作为国内权威的主流媒体,一直遵循新闻真实性与客观性的原则,注重新闻质量,勇于承担社会责任。选择《新京报》作为研究对象,就要对其整体情况做简要的分析,同时挖掘其报道特色与价值理念,阐明研究其突发性新闻报道的原因。

1. 《新京报》介绍

《新京报》于 2003 年 11 月 11 日正式创刊,是由光明日报和南方日报两大报业集团联合创办的全国性都市类日报,“是中国第一个两个党报报业集团合作办报的报纸,也是中国第一家获得有关部门批准的跨地区经营的报纸,2011 年 9 月 1 日,经新闻出版总署批准,新京报社由中央媒体单位划归北京市管理。2018 年 10 月 31 日,新京报 App 正式上线。目前,新京报社已经撤销新媒体部,推进全员转型到客户端。”①

《新京报》日均 88 个版,周五会有增加,为 112 个。在版面分叠上,《新京报》采取较科学的方法:分为 A/B/C/D 四叠,A 叠为时政新闻和体育新闻,B 叠为财经新闻和产业周刊,C 叠为娱乐新闻和文化副刊,D 叠为北京生活杂志。在此基础上,还打造了通信周刊、汽车杂志、电视周刊、数码周刊和食品健康周刊等十二周刊,以此为框架,推出六大特色栏目,分别为来论/来信、北京宝贝、北京爱情、北京地理、气象新闻、漫画联盟栏目,成功与北京地方生活与特色结合,深受北京与其他地区读者的喜爱。

目前,《新京报》拥有中国最优秀的报业管理团队与人才队伍,在生产制作新闻的过程中,重视新闻质量与专题策划的创新。以高起点的报道为基础,打造强势新主流媒体,曾获得“中国最新锐报纸”“中国最有影响力的时政类报纸”等荣誉称号。已经成为中国报业最有影响力、最有价值的品牌之一。

.......................

三、《新京报》突发性新闻报道的叙事话语 ...................... 22

(二)《新京报》突发性新闻报道

突发性新闻因其重大性、突发性与接近性等特征,历来为新闻媒体所重视,一旦发生,迅速成为媒体报道的焦点。在统计的 285 篇突发性新闻报道中,为了可以更好的对样本进行研究,首先对样本中报道体裁与主题做一个分类统计,作为基础进行下边的叙事学研究。

突发性新闻因其重大性、突发性与接近性等特征,历来为新闻媒体所重视,一旦发生,迅速成为媒体报道的焦点。在统计的 285 篇突发性新闻报道中,为了可以更好的对样本进行研究,首先对样本中报道体裁与主题做一个分类统计,作为基础进行下边的叙事学研究。

1. 《新京报》突发性新闻报道的体裁

新闻报道根据篇幅的长短与报道的特点,可以分为简讯、消息、通讯和言论四类。其中,简讯的篇幅最小,一般为 200 字左右,语言精简凝练;消息为 200 到 800 之间,主要报道事件的重点,时效性很强;通讯的篇幅较长,报道的内容更加详细全面;言论以社论和评论为主,观点性较强。

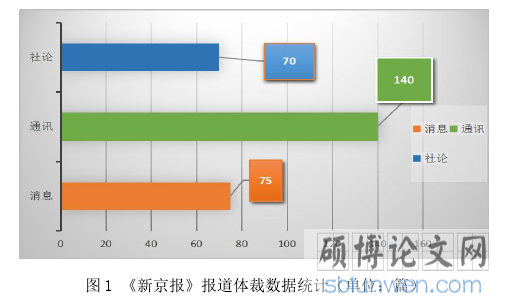

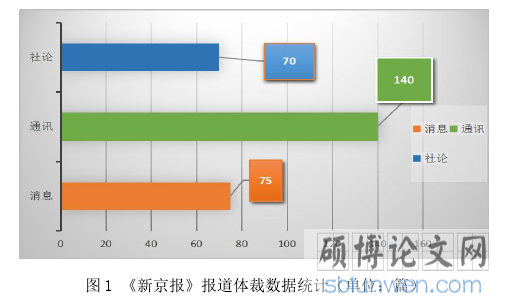

在采集到的 285 篇有效样本里,关于突发事件的报道体裁主要有三类:消息、通讯与社论。其篇幅如图 1 所示:

.......................

二、《新京报》突发性新闻报道的叙事声音

新闻报道根据篇幅的长短与报道的特点,可以分为简讯、消息、通讯和言论四类。其中,简讯的篇幅最小,一般为 200 字左右,语言精简凝练;消息为 200 到 800 之间,主要报道事件的重点,时效性很强;通讯的篇幅较长,报道的内容更加详细全面;言论以社论和评论为主,观点性较强。

在采集到的 285 篇有效样本里,关于突发事件的报道体裁主要有三类:消息、通讯与社论。其篇幅如图 1 所示:

.......................

二、《新京报》突发性新闻报道的叙事声音

(一)《新京报》突发性新闻报道的叙事者

叙事中的叙事人,是指讲故事的人,在叙事中的表现即谁在说。但对于新闻报道来说,叙事人并不是单纯地讲述故事、发出自己的声音而已,而是在讲述发声的同时告之以理,引导舆论。因此,搞清楚新闻报道中谁在说,是研究新闻叙事中的一个首要任务。

在文学领域中,叙事者的叙事不完全等于作者。“从传统小说作品到现代小说作品,叙事人与作者的关系逐渐从二者合一到相互分离。”[11]“作者是真实的,是写作的主体,而叙事者是叙述主体只有语言主体性质,两者不能混淆。”[12]文学中的叙事者比价复杂,有时候是故事的主人公,也可能是其他相关人物,叙事者不一定就是作者本人,作者和叙事者有时候是分离的。而新闻报道与文学作品的不同之处在于新闻的叙述主体必须是客观事实,不可以进行人为的虚构,由此,叙事者一定要明确出来,含糊不清会降低新闻报道的真实度。新闻报道话语是一种信息明确的语境,不能一语多义,让读者产生误读。何纯在《新闻叙事学》一书中认为“新闻的叙事人是一个集合体,这个集合体由被采访对象、记者、编辑等构成。”[13]新闻报道多为事后采访所成,记者通过对采访对象的采访,追述事件真相,有时由于其他领域专业能力的不足,求助于一些专家学者,由此采访后形成的报道,在通过编辑“选择”后发布出来。当读者读到这篇报道时,信息已经被进行了多次“选择”。

叙事中的叙事人,是指讲故事的人,在叙事中的表现即谁在说。但对于新闻报道来说,叙事人并不是单纯地讲述故事、发出自己的声音而已,而是在讲述发声的同时告之以理,引导舆论。因此,搞清楚新闻报道中谁在说,是研究新闻叙事中的一个首要任务。

在文学领域中,叙事者的叙事不完全等于作者。“从传统小说作品到现代小说作品,叙事人与作者的关系逐渐从二者合一到相互分离。”[11]“作者是真实的,是写作的主体,而叙事者是叙述主体只有语言主体性质,两者不能混淆。”[12]文学中的叙事者比价复杂,有时候是故事的主人公,也可能是其他相关人物,叙事者不一定就是作者本人,作者和叙事者有时候是分离的。而新闻报道与文学作品的不同之处在于新闻的叙述主体必须是客观事实,不可以进行人为的虚构,由此,叙事者一定要明确出来,含糊不清会降低新闻报道的真实度。新闻报道话语是一种信息明确的语境,不能一语多义,让读者产生误读。何纯在《新闻叙事学》一书中认为“新闻的叙事人是一个集合体,这个集合体由被采访对象、记者、编辑等构成。”[13]新闻报道多为事后采访所成,记者通过对采访对象的采访,追述事件真相,有时由于其他领域专业能力的不足,求助于一些专家学者,由此采访后形成的报道,在通过编辑“选择”后发布出来。当读者读到这篇报道时,信息已经被进行了多次“选择”。

叙事者类型的划分标准也不尽相同。热奈特根据叙事者在故事中的参与程度和方式,将叙事者概括为:异叙者、同叙者和自叙者。[14]国内学者谭君强认为根据不同的侧重点、关注点和角度也可进行不同划分,如“根据叙事者相对于故事的程度,可划分为故事外叙事者与故事内叙事者;根据叙事者可感知的程度,又可以划分为外显的叙事者和内隐的叙事者。”[15]胡亚敏认为根据叙事者介入故事的程度,叙事者可划分为公开的叙事者、隐蔽的叙事者和缺席的叙事者。[16]本文的写作以按照叙事者介入故事的程度划分标准为理论基础,

即将《新京报》突发性新闻中的叙事者分为公开的叙事者、缺席的叙事者以及隐蔽的叙事者进行研究。

..........................

..........................

(二)《新京报》突发性新闻报道的叙事视角

叙事者的类型解决了叙事中“谁在说”的问题,而“看”这一问题就涉及到叙事视角,即叙事中进行观察和写作的角度。叙事者“叙述什么”和“不叙述什么”由这个角度所决定。“事件无论何时被描述,总是要从一定的‘视觉’范围内描述出来。要挑选一个观察点,即看事情的一定方式、一定角度,无论所涉及的是‘真实’的历史事实,还是虚构的事件。”[18]即便是同一个事件,若从不同的叙事角度表达出来,在文本写作中也会呈现出不同的形象和特点。

叙事视角的划分标准也不尽相同。“按照叙事者所知信息与文本人物所知信息的关系,叙事视角可划分为全知视角(叙事者>人物)与限知视角(叙事者<人物);按照叙事者数量,可划分为一元视角(一个)和多元视角(多个);按照出现在叙事文本中的人称,可划分为第一人称视角和第三人称视角。”

按照叙事视角的分类,对《新京报》285 篇突发性新闻报道中进行统计,其中以叙事者所知信息与文本人物所知信息的关系划分,统计出运用全知视角的有 75 篇,限知视角的 210 篇,其中内视角 20 篇,外视角 190 篇;以叙事者数量为标准划分,161 篇运用单一视角,124 篇运用多元视角;以出现在叙事文本中的人称为标准,《新京报》285 篇报道全部运用第三人称叙事。

叙事者的类型解决了叙事中“谁在说”的问题,而“看”这一问题就涉及到叙事视角,即叙事中进行观察和写作的角度。叙事者“叙述什么”和“不叙述什么”由这个角度所决定。“事件无论何时被描述,总是要从一定的‘视觉’范围内描述出来。要挑选一个观察点,即看事情的一定方式、一定角度,无论所涉及的是‘真实’的历史事实,还是虚构的事件。”[18]即便是同一个事件,若从不同的叙事角度表达出来,在文本写作中也会呈现出不同的形象和特点。

叙事视角的划分标准也不尽相同。“按照叙事者所知信息与文本人物所知信息的关系,叙事视角可划分为全知视角(叙事者>人物)与限知视角(叙事者<人物);按照叙事者数量,可划分为一元视角(一个)和多元视角(多个);按照出现在叙事文本中的人称,可划分为第一人称视角和第三人称视角。”

按照叙事视角的分类,对《新京报》285 篇突发性新闻报道中进行统计,其中以叙事者所知信息与文本人物所知信息的关系划分,统计出运用全知视角的有 75 篇,限知视角的 210 篇,其中内视角 20 篇,外视角 190 篇;以叙事者数量为标准划分,161 篇运用单一视角,124 篇运用多元视角;以出现在叙事文本中的人称为标准,《新京报》285 篇报道全部运用第三人称叙事。

...........................

(一) 《新京报》突发性新闻报道的叙事时间 ................................ 22

1. 叙事时序:“断点”的存在 ............................ 22

2. 叙事时限:缓急结合,张弛有度 ...................................... 24

四、《新京报》突发性新闻报道的叙事特色及叙事价值 ........................... 34

(一) 《新京报》突发性新闻报道的叙事特色 ................................ 34

1. 多方声音进行新闻叙述 .............................................. 34

2. 复合叙事视角的运用 ................................................ 34

四、《新京报》突发性新闻报道的叙事特色及叙事价值

(一)《新京报》突发性新闻报道的叙事特色

在对《新京报》突发性新闻报道样本的研究中,通过对其报道文本的叙事人、叙事视角、叙事时间、叙事结构与叙事修辞的分析,发现以下特色:

1. 多方声音进行新闻叙述

《新京报》突发性新闻报道中,对于不同类型的突发事件,对公开的叙事者、缺席的叙事者与隐蔽的叙事者进行不同的选择,灵活运用多种声音呈现新闻事件,达到最佳的传播效果。

新闻报道除了具有信息传递的功能,还肩负着舆论引导的责任。对于新闻报道中不同功能的选择,叙事者的类型选取也相应变化。由此产生不同的叙事效果。叙事者为公开的叙事者时,除了新闻基本事实的陈述外,还有主观判断的表达,在传递思想的同时引导社会舆论。叙事者为缺席的叙事者时,则与公开的叙事者作用相反,只对新闻事件进行客观记录,不掺杂任何主观意识,最大程度地把握报道的客观性。而在运用隐蔽的叙事者时,叙事者把自己“隐藏”起来,运用事件中相关人物的观点态度,尽可能多的展现事件的全貌,在表达自己倾向性的同时提高报道的可信度。通过叙事者的变化,使新闻报道不仅仅局限在记者本人或者事件中的各类人物,而是通过多方声音,跳出事件本身,多侧面地提供新闻事实,不仅提高了叙事文本的真实度,增加叙事权威性,也使新闻报道避免单调与僵硬。

............................

结语

叙事学与新闻学的交叉研究,越来越受到学者与媒体的重视与青睐。将叙事学理论引入到新闻学领域分析新闻报道文本,既为媒体的新闻写作提供了一种新的思路与方向,也增加了人们对于新闻报道的解读方式。本文应用叙事学理论对《新京报》突发性新闻报道的叙事声音和叙事话语进行研究,分析其在叙述者、叙事视角、叙事时间、叙事结构及叙事修辞五个方面的叙事技巧,总结其叙事特色和叙事价值,从而进一步了解《新京报》突发性新闻报道的叙事风格。

对《新京报》具体的新闻报道样本进行分析,总结出其叙事技巧和叙事特色,如多方声音叙事、复合视角的运用、富有节奏感的叙事时间以及灵活的叙事结构等。可以看到,《新京报》在报道突发性新闻时既坚持了新闻的客观性与真实性,又使新闻报道变得易读易懂,同时透过其叙事价值,我们也能感知到背后的社会主流倾向性以及相关社会功能的建立,如人文主义关怀和社会舆论的引导。需要注意的是,在突发性新闻报道中,不能只顾报道的故事性而特意增减信息,制造“断点”要在合理的控制之内,避免造成受众对新闻的误解。

叙事学与新闻学的交叉研究,越来越受到学者与媒体的重视与青睐。将叙事学理论引入到新闻学领域分析新闻报道文本,既为媒体的新闻写作提供了一种新的思路与方向,也增加了人们对于新闻报道的解读方式。本文应用叙事学理论对《新京报》突发性新闻报道的叙事声音和叙事话语进行研究,分析其在叙述者、叙事视角、叙事时间、叙事结构及叙事修辞五个方面的叙事技巧,总结其叙事特色和叙事价值,从而进一步了解《新京报》突发性新闻报道的叙事风格。

对《新京报》具体的新闻报道样本进行分析,总结出其叙事技巧和叙事特色,如多方声音叙事、复合视角的运用、富有节奏感的叙事时间以及灵活的叙事结构等。可以看到,《新京报》在报道突发性新闻时既坚持了新闻的客观性与真实性,又使新闻报道变得易读易懂,同时透过其叙事价值,我们也能感知到背后的社会主流倾向性以及相关社会功能的建立,如人文主义关怀和社会舆论的引导。需要注意的是,在突发性新闻报道中,不能只顾报道的故事性而特意增减信息,制造“断点”要在合理的控制之内,避免造成受众对新闻的误解。

整体来看,文中的叙事分析仅仅是对《新京报》突发性新闻报道的不完全归纳和提炼,研究和形成文本叙事的目的是找出一种优秀的新闻写作范本,以供我们学习和借鉴,但不能成为束缚媒体进行新闻写作创新的窠臼。任何的叙事方法都不是万能的,媒体要以新闻的客观真实为基本原则,把握好报道中的“度”。叙事学是一门复杂且理论深厚的学科,本文的侧重点在于新闻文本研究的微观层面,而对于其宏观层面涉及较少,在以后的学习和实践中,需要继续关注叙事学在新闻领域的相关问题。

参考文献(略)