第一章 相关理论概述

第一节 跨文化传播

关于跨文化传播领域,学界立足于不同的侧重点,对此概念做出了多种定义,主要可以概括为如下三个方面:第一,在不同文化背景下人们的跨文化交际和人际交往性互动行为。第二,不同语境和文化中的个体或群体对信息的编码和译码的差异性传播。第三,由于参与传播的双方的符号系统存在差异,传播因之而成为一种符号的交换过程。这一定义主要强调了不同文化交往中文化差异的影响。

综合来说,可以认为,“所谓跨文化传播,就是不同文化之间以及处于不同文化背景的社会成员之间的交往与互动,涉及不同文化背景的社会成员之间发生的信息传播与人际交往活动,以及各种文化要素在全球社会中流动、共享、渗透和迁移的过程。”

跨文化传播在各种媒介的发展与更新中历经了四种方式的演变:一、口语方式。早期的口语传播方式是文化传播的最主要方式。作为唯一的传播方式,口语传播具有生动性和交互性,同时此方式也具有传播范围窄和记忆保存时间短的局限性。二、文字方式。文字的出现让人们之间的传播活动多元化。三、印刷方式。印刷方式的产生使得文化广泛传播。四、电子方式。电子传播实现了信息的远距离快速传输,推动了使人类文化传播的质量和效率获得空前的提升。

从跨文化传播的发展历史看,跨文化传播是人类社会发展的产物,促进了世界文化的发展和进步。研究汉语的海外传播,要立足跨文化的视域下,正视因不同的文化背景而产生的文化间的差异性,在两者的符号系统中找到链接点,才能实现信息的有效流通。

...........................

第二节 教育传播学

各种媒介技术的发展和应用导致了教育传播这一术语的产生。在美国,从 20 年代到 40 年代,各种成熟的媒介技术和通讯媒体开始作用于教育领域,大量的学者开始关注教育过程中媒介技术的影响力,人们从媒介技术的角度来研究教育过程。40 年代美国本土传播学的兴起,又使人们把利用媒介进行教育和传播过程联系起来。例如,在 60年代初,美国视听教育协会提出报告,建议采用“视听传播”( Audio 一 VisualCommunication)这一概念代替原来的“视听教育”这个术语。到 70 年代初,美国的视听教育协会正式改名为教育传播与技术协会。

我国将教育传播学作为一门学科进行研究,源起于 20 世纪 80 年代。1982 年,传播学博士威尔伯·施拉姆和香港中文大学余也鲁教授受邀到华南师范大学举办的教育传播理论讲习班担任主讲,这是我国最早对于教育传播的引进。其后,如何界定教育传播的涵义,一些学者们从不同的角度做出了分析:教育传播学是研究教育传播系统的传播过程与传播规律,指导人们合理运用和开发一切教育媒体,传递教育信息,以发挥最优化教育效果(魏奇,1989)。13教育传播学是综合运用传播学和教育学的理论和方法设计、实施、评估学习和教学全过程,以实现教学和教育的最优化(南国农,1991)

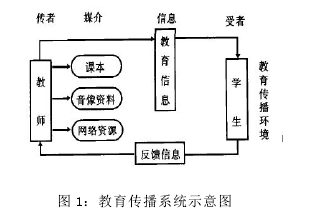

综上所述,我们可以把教育传播看成是:以培养和教授为目的,由教育者通过使用各种媒介向受教者进行信息传播的活动。本论文在对孔子学院的个案研究中,其研究范围涵盖了教育主体、教育内容、受教者、教育媒介、教育效果等,这些元素与传播学中“谁、说什么、通过什么渠道、对谁说、取得什么效果”5 要素相重合,参见图 1。

...........................

第二章 朱巴诺夫大学孔子学院的汉语海外传播研究

第一节 作为汉语海外传播者的角色定位

根据《孔子学院章程》规定,孔子学院主要有五项任务:开展汉语教学;培训汉语教师,提供汉语教学资源;开展汉语考试和汉语教师资格认证;提供中国教育、文化等信息咨询;开展中外语言文化交流活动。在此基础上,Paradise 将孔子学院的功能归纳为教授汉语、文化交流、为商业贸易提供便利。由此可见,汉语教学既是孔子学院最主要的任务之一,又是传播汉语文化的有效方式之一。

阿克托别州朱巴诺夫大学孔子学院目前是哈萨克斯坦境内规模最大的孔子学院,现已在哈萨克斯坦拜什甫大学、阿特劳国立大学、阿特劳石油大学、希姆肯特南哈国立大学、阿拉木图苏来曼德雷米尔大学、突厥斯坦土哈国际大学、南哈州文科技大学、阿克托别纳扎尔巴耶夫中学设立了 8 个教学点。

作为汉语教师角色,2011 年成立至今,已累计培训汉语人才 9488 人次。针对社会各界的不同需求开设了形式多样的汉语课程,已初步建立起汉语初级班、汉语中级班、汉语高级班和商务汉语班等层次相对齐全的教学体系。同时,朱巴诺夫国立大学哈汉翻译专业的汉语专业课也由孔子学院的中国老师进行教授。除了常规教学课程,孔子学院还开设了免费的汉语桥比赛辅导课和 HSK(汉语水平考试)辅导课。

作为中文信息中心,孔院以汉办和新疆财经大学为依托,以朱巴诺夫国立大学为推广基地,充分利用各方面的有效资源,让当地的学习者以近距离和“浸泡”的方式走进文化环境,体验汉语的魅力,加深他们对汉语和中华文化的了解。“体验式”传播曾在经济领域得到广泛应用,美国著名的学者伯恩德·H·施密特在《体验营销》一书中从感官、情感、思考、行动、关联五个方面对受众进行研究,发现体验的多层次性和复杂性。由此发现:(1)体验具有主观性(2)体验具有互动性和参与性(3)体验具有情感投入和依赖性。这对汉语传播也有很好的指导作用。在孔子学院的中文信息中心,设有笔墨纸砚文房四宝展示台,参观者和咨询者可以根据自身兴趣在孔院老师的指导下体验汉字的书写。在书写中感受汉藏语系文字和斯拉夫语系文字的差别。并在与老师的互动中获取更多的信息交流。其次,还设有《哈汉翻译大辞典》、《甲骨文概说》等经典的书籍展示柜,参观、学习者可以免费进行阅览。

...........................

...........................

一、 汉语传播的政治环境

中哈建交以来,两国关系的发展取得了令人瞩目的成就,已迅速建立了全面战略合作伙伴关系。双方在经济、文化、政治等领域的合作和交流不断加强,日益成为利益共同体和命运共同体。2013 年习近平主席访问哈萨克斯坦时首次提出建设“丝绸之路经济带”的倡议,此后在 2015 年纳扎尔巴耶夫总统提出了“光明之路”新经济政策,与“丝绸之路经济带”倡议理念高度契合,实现了两国发展战略的深度融合。2017 年两国还特别签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》。高层互访频动,各领域合作的加深,都为汉语在哈萨克斯坦的传播营造了良好的国际政治环境。

在 2015 年第二届世界互联网大会开幕式上,哈萨克斯坦总理卡里姆·马西莫夫全程使用中文致辞发言,引起了现场的高度关注,各国媒体也纷纷对此举进行报道评论。哈萨克斯坦的官网中也特别介绍了卡里姆?马西莫夫曾在中国北京语言学院的学习经历及曾任苏联驻华法律顾问的身份。传播学研究的先驱者之一拉扎斯菲尔德在《人民的选择》中提出了两级传播论,即信息从大众媒介到受众经过了两个阶段,首先从大众传播到舆论领袖,然后从舆论领袖传到社会公众。两级传播论强调了意见领袖在事物传播中的重要作用。尤其在语言传播中,由于语言的交际功能性决定了人际传播是最主要的传播方式,所以人的作用更为关键。意见领袖由于其广泛的号召力、精英的身份性、渠道的多元性致使在传播的过程中起着重要的中介作用。在孔子学院的受众调查中发现,有极大一部分汉语学习者和接触者是学生群体,受国家领导人和知识精英群体的影响,有效的激发了民众学习汉语的兴趣,有利的减少了传播中的文化冲击。哈萨克斯坦本国总理的汉语使用和学习,无疑在文化信息消费社会中充当了群体“意见领袖”的角色,为汉语在哈萨克斯坦的传播起到了良好的示范效应。

..............................

第三章 跨文化视阈下汉语海外传播的影响因素..........................26

第一节 哈萨克斯坦的语言政策因素.........................26

第二节 文化态度的认同障碍因素.........................27

第三节 语言代码的认知差异因素................................28

第四章 跨文化视阈下汉语海外传播的策略和建议..............................29

第一节 汉语海外传播的符号策略....................................29

第二节 新时代下“讲好中国故事”................................30

第四章 跨文化视阈下汉语海外传播的策略与建议

第一节 汉语海外传播的符号策略

索绪尔提出,语言是一种符号现象。语言是“有声意向的”能指和“概念的”所指组成的结合体,构成了一个符号系统,人类所有思维意识与传播活动都是符号活动。在此观念下,解决跨文化传播中“鸡同鸭讲、自说自话”的问题,就需要摸清对象国的符号体系,运用符号交织打动受众,形成认同的共识,实现语言传播的有效性。

美国学者鲍曼提出了“不同的个体及独立群体如何在传播互动中形成具有统一共识的集合体”的符号聚合理论。此理论提示我们,应该在语言的传播过程中,找到对象国符号的核心词,建构“共识”,设计传播符号策略。

.........................

结语

汉语作为联合国六种官方工作语言之一,长期在国际上发挥着不可替代的影响力。自“一带一路”倡议提出以来,“中国声音”在全球范围内形成了强大的感召力,汉语已成为中国的国家名片和文化战略的重要组成部分。哈萨克斯坦作为中亚最大的内陆国,是亚欧板块的文化纽带,已成为汉语传播的重要区域。汉语在哈萨克斯坦的传播经验和传播模式对中亚其他国家有着重要的示范效应和借鉴意义。哈萨克斯坦汉语传播是在孔子学院的框架下发展起来的。朱巴诺夫大学孔子学院作为哈萨克斯坦规模最大的孔子学院,长期致力于中华文化的海外传播,成为推动汉语在哈萨克斯坦传播的重要驱动力。

本文以朱巴诺夫大学孔子学院为例,从传播主体、传播环境、传播内容、传播受众、传播途径、传播效果六个方面,探析汉语在哈萨克斯坦的传播情况。论文主要运用了跨文化传播理论、教育传播学理论和语言传播学理论,结合朱巴诺夫孔子学院的实际调研资料,通过详实的数据分析,以局部推进整体的方式,研判汉语在哈萨克斯坦的海外传播现状。从角色定位上看,孔子学院承担了“汉语教师、汉语翻译者、中文图书馆、汉语水平考试中心、中文信息中心”等多重身份角色,不同的角色满足了不同的受众需求。受众的工具型动机直接体现出传播学“使用与满足理论”中的需求与选择的联系性。在满足受众需求的同时,朱巴诺夫大学孔子学院通过汉语基础知识课、中华文化课、各类辅导课形成了汉语信息交流的连贯体系。通过人际传播、组织传播、大众传播等多种传播方式,厚植语言沃土,营造良好的语言传播环境,以达到传播的高效性,并建立在地认同价值,塑造良好的中国国家形象。

参考文献(略)