1.立论依据

1.1 研究背景

当前,随着中国经济实力以及综合国力的不断增强,国际地位也在不断提高。国际地位的提高,伴随而来的是国际话语权地位的逐渐改变。我国在国际事务上所扮演的角色,经历了“旁观者→跟随者→发声者→引导者”的转变,中国在国际话语权上的表现也经历了“失语”到“话语稀缺”,再到“谋求话语权”的变化[1]。敢于发声,主动发声,发好声音成为新时期中国面对国际地位改变的新诉求。和平年代,奥运会被称为“没有硝烟的战场”。作为全球瞩目的大事件,奥运会不仅仅是体育领域比拼与较量的赛场,更是各个国家展示自身软实力的国际舞台。为了抢夺国际话语权、传递本国价值体系、彰显国家形象,各国媒体在奥运会报道上施展浑身解数,力求让本国民众乃至他国人民最先接触自己的报道,并相信所报道的内容,并接受所传递的价值取向。

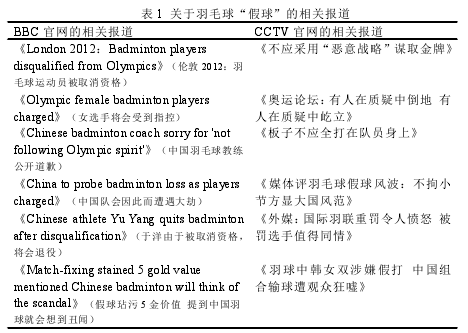

伦敦奥运会期间,与中国运动员有关的羽毛球“假球”事件、刘翔摔倒事件、叶诗文“兴奋剂”事件等热点话题成为世界过个关注的焦点,部分西方媒体甚至借机丑化中国体制,对中国的国际形象产生了较差的影响。

本文以框架理论为理论支撑,以伦敦奥运会期间(2012 年 7 月 27 日至 8 月13 日)涉华争议性事件为研究对象,从主题框架、结构框架和话语框架等三个层面,分析以 CCTV 为代表的中国主流媒体和以 BBC 为代表的英国主流媒体对伦敦奥运会涉华争议性事件的不同报道,同时针对叶诗文“兴奋剂”事件进行个案研究。在此基础上,比较分析中英主流媒体在报道立场、报道角度、报道结构等方面的差异性。比较分析中英主流媒体在报道立场、报道角度、行文写作等方面的差异性。探讨不同媒体在主题框架、结构框架和话语框架方面的差异性及其背后的文化和制度因素,并在此基础上,提出了相应的应对措施。当前,随着中国经济实力以及综合国力的不断增强,国际地位也在不断提高。国际地位的提高,伴随而来的是国际话语权地位的逐渐改变。我国在国际事务上所扮演的角色,经历了“旁观者→跟随者→发声者→引导者”的转变,中国在国际话语权上的表现也经历了“失语”到“话语稀缺”,再到“谋求话语权”的变化[1]。敢于发声,主动发声,发好声音成为新时期中国面对国际地位改变的新诉求。和平年代,奥运会被称为“没有硝烟的战场”。作为全球瞩目的大事件,奥运会不仅仅是体育领域比拼与较量的赛场,更是各个国家展示自身软实力的国际舞台。为了抢夺国际话语权、传递本国价值体系、彰显国家形象,各国媒体在奥运会报道上施展浑身解数,力求让本国民众乃至他国人民最先接触自己的报道,并相信所报道的内容,并接受所传递的价值取向。

伦敦奥运会期间,与中国运动员有关的羽毛球“假球”事件、刘翔摔倒事件、叶诗文“兴奋剂”事件等热点话题成为世界过个关注的焦点,部分西方媒体甚至借机丑化中国体制,对中国的国际形象产生了较差的影响。

....................

1.2研究意义

从当前看,国际话语权仍然掌控在以美英为首的西方发达国家手里。中国虽然综合国力不断增强,国际地位不断上升,但是在国际话语权上的弱势地位在短时间内难以改变。往往是西方国家设置话题,我们则跟着进行讨论,话语的主动权完全被牢牢掌控。究其原因,就是因为西方媒体始终占据着主导地位,牢牢操控着世界舆论,使得话语权的天平始终倒呈现一边倒的局面。本文旨在通过对BBC 与 CCTV 官网在伦敦奥运会期间对于涉华争议事件的报道进行研究与分析,探求西方主流媒体在热点事件上报道特点,同时,总结我国媒体的特点及不足。以期为推动我国主流媒体的国际影响力和国际认同感,为我国奥运报道的新闻从业者提供参考。

本文以框架理论为理论支撑,以伦敦奥运会期间(2012 年 7 月 27 日至 8 月13 日)涉华争议性事件为研究对象,从主题框架、结构框架和话语框架等三个层面,分析以 CCTV 为代表的中国主流媒体和以 BBC 为代表的英国主流媒体对伦敦奥运会涉华争议性事件的不同报道,同时针对叶诗文“兴奋剂”事件进行个案研究。在此基础上,比较分析中英主流媒体在报道立场、报道角度、报道结构等方面的差异性。比较分析中英主流媒体在报道立场、报道角度、行文写作等方面的差异性。探讨不同媒体在主题框架、结构框架和话语框架方面的差异性及其背后的文化和制度因素,并在此基础上,提出了相应的应对措施。

.........................

2.文献综述

2.1 框架理论

作为新世纪以来新闻传播研究领域出现频率较高的理论,框架理论最早出现于 20 世纪 50 年代,后逐渐在西方各国流行开来。随着心理学与社会学领域的有效关注,框架理论逐渐进入了新闻传播领域和其他领域,学者对于框架理论进行了十分细致地研究,并产生了较大影响。在 20 世纪 90 年代传入中国后,框架理论在新闻传播研究领域得到了有效关注,并被广泛应用于各个领域。

2.1.1 框架理论的起源

3.1 研究对象............................14.........................

2.文献综述

2.1 框架理论

作为新世纪以来新闻传播研究领域出现频率较高的理论,框架理论最早出现于 20 世纪 50 年代,后逐渐在西方各国流行开来。随着心理学与社会学领域的有效关注,框架理论逐渐进入了新闻传播领域和其他领域,学者对于框架理论进行了十分细致地研究,并产生了较大影响。在 20 世纪 90 年代传入中国后,框架理论在新闻传播研究领域得到了有效关注,并被广泛应用于各个领域。

2.1.1 框架理论的起源

关于框架理论的学术渊源,现在主流观点的源自于社会学理论和心理学理论。20 世纪上半叶,社会学研究从行为主义向认知主义转变,行为主义的“刺激-反应”模式被认知主义的“刺激-认知-反应”所取代。随后借助于认知心理学的理论和方法,两个认知主导的思维模型被提出:一是“朴素科学家”模型,这反应了人们如何对自己或者别人的行为的因果关系作出解释和推理,这一理论模型成为了社会认知研究的中心;二是“认知吝啬者”模型,是指由于人们获取信息的容量有限,所以当人们对信息进行加工时,会按照一定的“基模”进行处理,

通过便捷化的途径让复杂问题更容易被接收[1]。

起源于社会学的框架理论,最早出现在美国人类学家帕特森 1955 年发表的《关于游戏与梦幻的理论》一文中。贝特森在对不同情况下人类与动物可以对相同的符号进行理解并采取交互行为进行研究,并在此研究的基础上提出了元传播(meta-communication)这一前所未有的概念。关于传播过程是如何进行的,帕特森作出了全新的界定:任何一个传播行为的进行,都包含着感官刺激符号、符号所指、解释符号的规则。而框架,正是受众理解传者所传递的符号所指的“密码”。1974 年社会学家戈夫曼在《框架分析:关于经验组织的一篇论文》中,

将“框架”一词引入社会学。在文中,戈夫曼将个人“发现-了解-确认-区分”这一过程称为“框架”:框架是个人对于外在客观世界的信息进行有效组织和解释的心理范式[2]。同时从互动层面强调框架在帮助人们获取、归类和解释外界信息的功能。戈夫曼的框架理论将之前被大众传播学所忽视的问题重新呈现在了人们的面前,将非符号表达重新拉回到了研究范畴。

.........................

2.2 争议性事件

目前关于争议性事件新闻的国内研究论述成果比较少,以中国知网(CNKI)和万方数据库为文献统计数据源,以“争议性事件”为关键词进行检索,共计找到 17 篇相关研究文章。国内业界与学界对于争议性事件的研究以社会公共领域问题研究为主要方向,尤其是以收入分配、房价问题、医疗教育制度等涉及公共利益的领域为主。以争议性新闻事件研究范文为例,武汉大学陈刚在《范式转换与民主协商:争议性公共议题的媒介表达与社会参与》一文中系统地阐释了在争议性公共议题中媒介所承担的任务与职能,分析了媒介在争议性事件发生、传播过程中所展现出来的影响与特点,媒介在报道争议性事件整个过程中所使用的方式[1]。陕西师范大学郭小良《争议性事件新闻报道舆论引导研究》则在分析当下社会媒体盲目跟风、低俗化倾向的基础上,提出媒体应该在争议性新闻事件的报道中发挥舆论导向的作用,承担维护社会稳定的任务,以积极客观的报道去引导受众,以求达到散热、解热效果[2]。

在西方国家,关于争议性议题的研究则相对集中,以刘易斯和柯林斯为代表的学派从社会冲突理论进行研究,他们认为社会冲突分析理论与结构功能主义在研究目标上具有一致性,将二者各自在争议性事件的研究成果进行有机整合,并统一双方的认知与研究方法[3]。以完整的争议性事件的研究,形成一个新的社会研究模型,以便于更好地研究在社会发展过程中多出现的不稳定的社会现象,为解决社会冲突、稳定社会关系、引导社会舆论提供样本与范式。以美国研究机构为例,在“争议性议题研究指导”项目中,他们将近些年美国出现频率高的争议性公共议题进行了归纳总结,并发现在动物实验、枪支管控、种族歧视、移民问题以及未成年人教育等问题上[4],媒介总是能够抓住社会热点,并且在这些时间的报道上,能够提出十分尖锐的问题,而这些问题恰恰是美国民众所关心的、美国政府尚未处理好的。研究充分肯定了美国大众媒介在争议性事件的报道上的努力,但同时也提出了有针对性的问题。

.........................

3.研究对象和研究方法..........................14

.........................

2.2 争议性事件

目前关于争议性事件新闻的国内研究论述成果比较少,以中国知网(CNKI)和万方数据库为文献统计数据源,以“争议性事件”为关键词进行检索,共计找到 17 篇相关研究文章。国内业界与学界对于争议性事件的研究以社会公共领域问题研究为主要方向,尤其是以收入分配、房价问题、医疗教育制度等涉及公共利益的领域为主。以争议性新闻事件研究范文为例,武汉大学陈刚在《范式转换与民主协商:争议性公共议题的媒介表达与社会参与》一文中系统地阐释了在争议性公共议题中媒介所承担的任务与职能,分析了媒介在争议性事件发生、传播过程中所展现出来的影响与特点,媒介在报道争议性事件整个过程中所使用的方式[1]。陕西师范大学郭小良《争议性事件新闻报道舆论引导研究》则在分析当下社会媒体盲目跟风、低俗化倾向的基础上,提出媒体应该在争议性新闻事件的报道中发挥舆论导向的作用,承担维护社会稳定的任务,以积极客观的报道去引导受众,以求达到散热、解热效果[2]。

在西方国家,关于争议性议题的研究则相对集中,以刘易斯和柯林斯为代表的学派从社会冲突理论进行研究,他们认为社会冲突分析理论与结构功能主义在研究目标上具有一致性,将二者各自在争议性事件的研究成果进行有机整合,并统一双方的认知与研究方法[3]。以完整的争议性事件的研究,形成一个新的社会研究模型,以便于更好地研究在社会发展过程中多出现的不稳定的社会现象,为解决社会冲突、稳定社会关系、引导社会舆论提供样本与范式。以美国研究机构为例,在“争议性议题研究指导”项目中,他们将近些年美国出现频率高的争议性公共议题进行了归纳总结,并发现在动物实验、枪支管控、种族歧视、移民问题以及未成年人教育等问题上[4],媒介总是能够抓住社会热点,并且在这些时间的报道上,能够提出十分尖锐的问题,而这些问题恰恰是美国民众所关心的、美国政府尚未处理好的。研究充分肯定了美国大众媒介在争议性事件的报道上的努力,但同时也提出了有针对性的问题。

.........................

3.研究对象和研究方法..........................14

3.2 研究方法...................................15

3.2.1 文献分析法........................15

3.2.2 内容分析法.................15

4.结果与分析............................15

4.1 报道框架....................................15

4.1.1 报道主题框架...........................15

4.1.2 报道结构框架................................18

5.结论与建议............................48

5.1 BBC 和 CCTV 官网对涉华争议事件报道差异原因分析.................. 48

5.1.1 不同新闻的制度影响.................................48

5.1.2 不同追求目的的影响.............................49

4.结果与分析

4.1 报道框架

4.1.1 报道主题框架

在新闻媒介的报道中,媒介通常是对一定时间跨度内的新闻进行选取,并且确定新闻事件的报道主题,按照所界定的主题对所选取的信息进行加工和重组,并且赋予所传播的信息特定的含义。通过这种重构化,媒介向受众强调所想传达的部分事实,并通过意义的凸显与重复刺激,引导受众按照所提供的框架进行思考、理解并接受这种观点。最常出现的形式如标题、导语或引语。本次研究,大的议题是“BBC 与 CCTV 官网对涉华争议事件报道”,在此基础上,笔者汇总了伦敦奥运会期间关于涉华争议事件的相关主题:

.............................

5.结论与建议

5.1 BBC 和 CCTV 官网对涉华争议事件报道差异原因分析

新闻媒体所生产的新闻产品,体现出了新闻媒介的性质与价值体系,更反映了其所处的社会环境。因此,从新闻报道就可以看到新闻媒体的特性。美国威斯康辛大学教授薛福乐对新闻媒介在新闻生产过程中所受到的主要要素进行了提炼 与 总 结 : social norms and values 、 organizational pressure and constraints 、journalistic routines、pressure of interest groups、ideological or political orientation ofjournalists[1]。从前文的分析可以看出,BBC 官网与 CCTV 官网在新闻观念上存在明显较大的差异。本文将从以下几个方面对两个媒体报道的差异原因进行分析。

5.1.1 不同新闻的制度影响

5.1.1 不同新闻的制度影响

由于新闻传播行业诞生于西方世界,而代表了世界新闻界最高水平的西方发达国家新闻界,其一直以来崇尚的“自由”、“客观”、“公正”的新闻理念,也成为世界新闻界所公认并且遵守的铁律。尽管西方新闻界长久以来都强调新闻传播活动要遵循这种理念,但是新闻传播活动属于有意识的社会活动,而不同的社会背景下的意识形态对新闻传播的影响巨大。西方国家的新闻理念发源于资本主义环境下,强调个人自由与个人主义的社会理念,产生于私有制的经济基础上。而中国的新闻传播活动自近代以来,发生较大的转变。社会主义环境下的新闻传播理念具有的特性当然与西方世界不同。新闻传播活动属于社会活动的重要组成部分,因此,绝大部分的新闻报道中,都会体现相应的意识形态。

BBC 官网在伦敦奥运会期间关于中国奥运的报道,所呈现出的特点正是体现出了注重自由、追求个人主义的基本理念。BBC 官网对中国奥运争议性事件的报道从标题到体裁、从主题到用词、从篇幅到引用,无一不体现出其意识形态。在关于涉华争议事件的报道上,

BBC 官网按照自身的价值取向,选取事件的部分进行框架化,并通过附加意识形态,凸显并强调所谓的“客观”事实,然后呈现给读者。

这种符合西方世界的意识形态和价值体系的新闻报道,才能够被西方受众进行阅读与认知。试想一下,如果 BBC 官网在报道叶诗文兴奋剂事件上,不是以质疑叶诗文否认服用兴奋剂、质疑中国体制为出发点,“揭露”中国不近人情、残酷无比、缺乏人道的“奥运争光”本质,而是单纯地报道其优异表现,那么生活在西方意识形态里的读者的关注度会有前者那么高吗?回答是否定的,只有满足读者的胃口,才能扩大自身的影响。

参考文献(略)

这种符合西方世界的意识形态和价值体系的新闻报道,才能够被西方受众进行阅读与认知。试想一下,如果 BBC 官网在报道叶诗文兴奋剂事件上,不是以质疑叶诗文否认服用兴奋剂、质疑中国体制为出发点,“揭露”中国不近人情、残酷无比、缺乏人道的“奥运争光”本质,而是单纯地报道其优异表现,那么生活在西方意识形态里的读者的关注度会有前者那么高吗?回答是否定的,只有满足读者的胃口,才能扩大自身的影响。

参考文献(略)