第一章 绪论

第一节 研究缘起

第一节 研究缘起

现如今,社会发展呈现出更多的不确定性和不可预测性,诸多可预见或不可预见的风险接踵而至。无处不在的风险,让我们时刻处在文明的火山口上。同时,我们又生活在一个互联网社会。当前,互联网俨然已经成为公众最重要的信息获取工具,已经全面融入到人类社会生活的方方面面,成为了亿万民众共同的精神家园,深刻改变着人们的生产生活方式。

信息在传播的过程中,往往会被不断重构,孕育着更多的风险,这是网络信息传播的固有特性所决定的。在当今社会,任何风险事件引发的恐惧感和不信任感,都能够在极短的时间内覆盖到整个社会,并对整个社会造成巨大的影响。因而说当今社会既是互联网信息社会,同时又是一个不折不扣的风险社会。

信息在传播的过程中,往往会被不断重构,孕育着更多的风险,这是网络信息传播的固有特性所决定的。在当今社会,任何风险事件引发的恐惧感和不信任感,都能够在极短的时间内覆盖到整个社会,并对整个社会造成巨大的影响。因而说当今社会既是互联网信息社会,同时又是一个不折不扣的风险社会。

构建天朗气清、生态良好的网络空间符合广大人民利益,而乌烟瘴气、生态恶化的网络空间则违背广大人民利益。因此,广大人民的共同心声便是把这个精神家园的秩序维护好,决不允许互联网成为不健康、无序①的潘多拉魔盒。不过,由于种种原因,当前网络传播秩序失范现象频频发生,不仅扰乱公众的正常生活秩序,还对社会稳定的根基造成了严重的破坏。

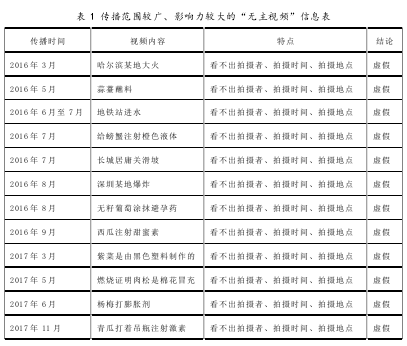

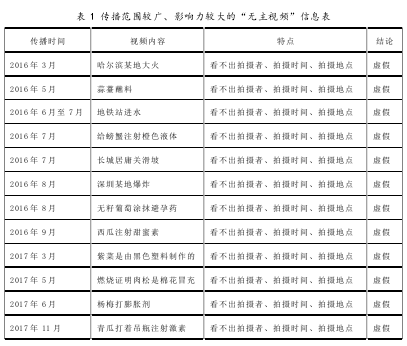

长期以来,公众在“眼见为实”、“有视频有真相”等思维逻辑的影响下,潜意识里就认为所看见的即是客观存在的事实。近年来,网络上时常出现一些来历不明、掐头去尾的视频,传递的往往是模棱两可的说法,甚至根本就是虚假信息。这类视频紧跟社会热点,几乎是无孔不入,例如葡萄上市季节就传播“无籽葡萄涂抹避孕药”的视频。缺乏辨别力的公众,稍不注意就可能中招,相信视频传递的信息内容,甚至也在无形中为传播这类视频提供“一臂之力”。

......................

第二节 研究综述

本文以《风险社会视域下网络传播治理研究——基于“无主视频”传播现象的思考》为题,对国内外现有研究的评述,将从以下四个方面展开:第一部分是关于风险社会的研究文献;第二部分是关于网络谣言的研究文献;第三部分是关于社会治理的研究文献;第四部分是关于短视频的研究文献。通过爬梳这些文献,将为论文的写作提供理论依据和实际参考。

本文以《风险社会视域下网络传播治理研究——基于“无主视频”传播现象的思考》为题,对国内外现有研究的评述,将从以下四个方面展开:第一部分是关于风险社会的研究文献;第二部分是关于网络谣言的研究文献;第三部分是关于社会治理的研究文献;第四部分是关于短视频的研究文献。通过爬梳这些文献,将为论文的写作提供理论依据和实际参考。

一、风险社会研究综述

风险社会(Risk Society)—词,最早出现在乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)1986年出版的德文版《风险社会:走向新的现代性》一书中。在书籍出版之初,这个后来风靡全球的风险社会理论并没有引发众多学者的关注。1986 年 4 月,曾被认为是世界上最安全、最可靠的前苏联切尔诺贝利核电站发生泄漏,酿成了 9.3 万人死亡、27 万人致癌的悲痛惨剧;1986 年 10 月,英国爆发疯牛病,影响时间持续近 20 年;2001 年,美国发生“9·11”恐怖袭击,遇难人数近 3000 人,受伤人数超过 6000人;2003 年,非典型肺炎爆发,死亡人数超过 900 人。类似天灾人祸事件不胜枚举,都为风险社会理论提供了现实佐证。贝克提出的这一理论,通过对工业社会以来的现代化进行反思与预测,与社会现实之间关系密切,对于研宄和反思人类社会发展具有重要的借鉴意义,因而备受国内外学者欢迎,成为时下研究热点。

风险社会(Risk Society)—词,最早出现在乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)1986年出版的德文版《风险社会:走向新的现代性》一书中。在书籍出版之初,这个后来风靡全球的风险社会理论并没有引发众多学者的关注。1986 年 4 月,曾被认为是世界上最安全、最可靠的前苏联切尔诺贝利核电站发生泄漏,酿成了 9.3 万人死亡、27 万人致癌的悲痛惨剧;1986 年 10 月,英国爆发疯牛病,影响时间持续近 20 年;2001 年,美国发生“9·11”恐怖袭击,遇难人数近 3000 人,受伤人数超过 6000人;2003 年,非典型肺炎爆发,死亡人数超过 900 人。类似天灾人祸事件不胜枚举,都为风险社会理论提供了现实佐证。贝克提出的这一理论,通过对工业社会以来的现代化进行反思与预测,与社会现实之间关系密切,对于研宄和反思人类社会发展具有重要的借鉴意义,因而备受国内外学者欢迎,成为时下研究热点。

除了贝克,国外其他学者对于风险社会的研究,较有影响力的还有:安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)、玛丽·道格拉斯(Dame Mary Douglas)、斯科特·拉什(Scott Lash)等人。吉登斯认为,社会风险可以分为外部风险和人造风险,外部风险诸如火山、地震、台风等,人造风险诸如战争、酸雨、核泄漏等;外部风险通常由不可抗拒的因素引起,而人造风险则是由于人类自身活动引起的。①在他看来,当今社会的风险大多以人造风险为主,因而说风险社会是现代性的后果,源于科技不受限制的推进,同时这种现代化是全球性的,②这意味着风险也是全球性范围内存在的,这种观点与贝克的思想较为接近。道格拉斯在其著作《风险与文化》一书中指出,实际上当今社会的风险并没有显著增加,人们之所以感觉到风险“增加”,仅仅是因为被察觉、被意识到的风险数量增加了。③拉什从风险文化的维度反思现代风险,观点与道格拉斯类似,他也强调风险只是人们心理认知的结果;

.......................

.......................

第二章 风险社会中的传播生态

第一节 风险社会的界定

第一节 风险社会的界定

一、风险社会的定义

研究风险社会,首先要明确风险的定义。风险有广义和狭义之分。广义的风险是中性词,认为风险可能带来损失,也可能带来积极效果;而狭义的风险认为这是一种负面影响,指某一事件发生后会带来损失;①在学界中,后者被大多数学者所认同。

国外学者方面:美国经济学家、芝加哥学派创始人奈特(Knight, F, H.)认为,风险是由于不确定性因素而造成的损失,是从事后角度来看的;②贝克认为,风险是尚未发生的可能的损害;③吉登斯认为,风险意味着冒险活动遇到了危险。④国内学者方面:冯志宏认为,风险是一种危险和灾难的可能性;⑤冯必扬认为,风险最为显著的就是不确定性和损失性;⑥赵华等人提出,风险的产生是基于风险源、主体和损失性后果三个因素之间建立的某种因果联系。

不同学者对于风险有着不同的认识,这势必影响着他们对于风险社会的界定。作为最早提出风险社会这一概念的学者,贝克在其著作《风险社会》中立足于客观主义的立场上,对工业革命后的西方现代化进程进行了反思,⑧但遗憾的是,他并没有对风险社会做出严格的界定,只是描述了风险社会的“八种特征”①。在他看来,随着工业文明达到了一定的程度,潜在的副作用会越来越明显,并将终究作用于人类身上,并且这种副作用具有全球性特征。吉登斯通过将风险社会与现代性相结合,在对现代性进行反思的基础上分析风险社会,认为一个发达的现代社会或反思性社会其实就是一个风险社会,而现代社会的风险主要源于现代性社会体系的全球化特征;随着科技不受限制的推进,风险与日俱增。②贝克与吉登斯的观点十分相似,都认为随着现代工业社会的发展,社会风险不断加剧,这表明风险社会具有鲜明的人为性、全球性;同时,他们认为,由于人们常常对风险可能产生的影响和威胁视而不见,导致风险不断累积,小风险也逐渐演变成大风险,进而形成破坏现代社会根基的威胁,使得现代社会成为风险社会。

........................

........................

第二节 互联网环境下的传播生态

关于传播生态的定义,美国传播学者大卫·阿什德(David L. Altheide)在《传播生态学:文化的控制范式》一书中提出,“传播生态指的是信息技术、各种论坛、媒介以及信息渠道的结构、组织和可得性。”③通俗来说,传播生态就是信息传播所处的环境,包括信息技术环境、个体参与意识等因素。在当今的网络社会里,信息在传播过程中被不断重构,孕育着更多的风险,因而说当今社会既是网络社会,同时又是一个不折不扣的风险社会。随着信息技术的发展,当今社会的传播生态正发生着天翻地覆的变化。

关于传播生态的定义,美国传播学者大卫·阿什德(David L. Altheide)在《传播生态学:文化的控制范式》一书中提出,“传播生态指的是信息技术、各种论坛、媒介以及信息渠道的结构、组织和可得性。”③通俗来说,传播生态就是信息传播所处的环境,包括信息技术环境、个体参与意识等因素。在当今的网络社会里,信息在传播过程中被不断重构,孕育着更多的风险,因而说当今社会既是网络社会,同时又是一个不折不扣的风险社会。随着信息技术的发展,当今社会的传播生态正发生着天翻地覆的变化。

一、传播渠道的多元化

正如加拿大传播学者马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)提出的“媒介即信息”一样,从报纸、到广播、再到电视,然后是当今的互联网,媒介越是先进,其承载的内容也就越丰富多样。作为信息传递的工具,媒介在人类社会中的地位举足轻重。从某种角度来看,人类社会的发展史实际上就是一部传播技术和媒介的发展史。①技术的进步推动着传播活动的发展,使得人类社会的文明进程日益加快。一方面,信息的传播极大地促进了科技的进一步发展;另一方面,科技的发展又为信息传播手段的多样化提供有力的支撑。媒介把内容视作主要支撑,而它们传播的内容又取决于它们自身的技术形态。

对于传播媒介而言,技术是推动其发展的重要力量。经过 20 多年的技术发展,互联网已经覆盖到人类生产生活的方方面面,不仅改变着人类的生活方式与物质生活,还不断影响着人类的价值观与精神世界。由于互联网具有即时性、海量性、全球性等特征,互联网自然而然地成为了最有效、最快捷的信息传播媒介。借助互联网,公众能够在第一时间掌握国家大事、民生百态。然而,正如一把双刃剑,互联网在给公众提供便利的同时,也在一定程度上给公众带来了困扰。由于互联网的匿名化、碎片化等特征,互联网不可避免地出现了一些混乱污浊的内容。

正如加拿大传播学者马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)提出的“媒介即信息”一样,从报纸、到广播、再到电视,然后是当今的互联网,媒介越是先进,其承载的内容也就越丰富多样。作为信息传递的工具,媒介在人类社会中的地位举足轻重。从某种角度来看,人类社会的发展史实际上就是一部传播技术和媒介的发展史。①技术的进步推动着传播活动的发展,使得人类社会的文明进程日益加快。一方面,信息的传播极大地促进了科技的进一步发展;另一方面,科技的发展又为信息传播手段的多样化提供有力的支撑。媒介把内容视作主要支撑,而它们传播的内容又取决于它们自身的技术形态。

对于传播媒介而言,技术是推动其发展的重要力量。经过 20 多年的技术发展,互联网已经覆盖到人类生产生活的方方面面,不仅改变着人类的生活方式与物质生活,还不断影响着人类的价值观与精神世界。由于互联网具有即时性、海量性、全球性等特征,互联网自然而然地成为了最有效、最快捷的信息传播媒介。借助互联网,公众能够在第一时间掌握国家大事、民生百态。然而,正如一把双刃剑,互联网在给公众提供便利的同时,也在一定程度上给公众带来了困扰。由于互联网的匿名化、碎片化等特征,互联网不可避免地出现了一些混乱污浊的内容。

....................

第三章 网络传播治理现状.................. 27

第一节 传播治理的界定................. 27

第一节 传播治理的界定................. 27

第二节 网络传播治理取得的成果................. 30

第三节 网络传播治理过程中存在的问题................. 33

第四章 “无主视频”的界定、成因、危害.............. 37

第一节 “无主视频”的界定................ 37

第二节 “无主视频”的成因............... 45

第三节 “无主视频”的危害......... 54

第五章 网络传播治理逻辑............. 59

第一节 网络传播治理主体............ 59

第二节 网络传播治理路径................. 62

.......................

第五章 网络传播治理逻辑

第一节 网络传播治理主体

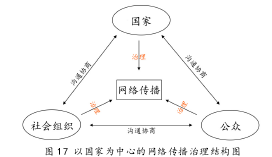

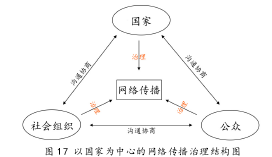

我国是一个多元的复杂社会,在治理过程中,势必要动员多元化的主体参与到其中。从理论上来说,能够调动所有参与主体加强网络传播治理是再好不过了,不过就现实而言,由于治理主体的属性极为复杂,无论是社会组织还是公众,他们大多数曾有意或无意地充当过无序、失序传播内容的传播者。因此,对网络传播治理主体进行深入研究就显得十分必要。在治理网络传播秩序失范现象时,需要联动多方治理力量。只有心往一处想,智往一处谋,劲往一处使,才能打赢治理网络传播秩序失范现象这场攻坚战。

我国是一个多元的复杂社会,在治理过程中,势必要动员多元化的主体参与到其中。从理论上来说,能够调动所有参与主体加强网络传播治理是再好不过了,不过就现实而言,由于治理主体的属性极为复杂,无论是社会组织还是公众,他们大多数曾有意或无意地充当过无序、失序传播内容的传播者。因此,对网络传播治理主体进行深入研究就显得十分必要。在治理网络传播秩序失范现象时,需要联动多方治理力量。只有心往一处想,智往一处谋,劲往一处使,才能打赢治理网络传播秩序失范现象这场攻坚战。

.......................

结语

网络传播治理的本质是实现网络空间传播内容的有序、健康传播。作为我国治理体系的重要组成部分,传播治理是实现我国治理能力现代化的重要手段。“无主视频”这类网络传播秩序失范现象的泛滥从侧面反映出当前网络空间面临着跌宕起伏的危险,这使得我们对于传播治理能力的提升有着更为迫切的现实需求。网络传播秩序失范现象威胁网络空间安全,对其治理的过程也是治理网络空间的过程。

现阶段,公众在网络空间中的表达常处于无序状态,而政府的引导又无力乏味,这种矛盾令人忧虑。消除网络空间传播秩序失范现象,建设天清气朗、生态良好的网络空间,这是一项复杂的系统性工程,单靠任何一方的力量都无法实现,单靠任何一种手段都无法实现。

网络传播治理的本质是实现网络空间传播内容的有序、健康传播。作为我国治理体系的重要组成部分,传播治理是实现我国治理能力现代化的重要手段。“无主视频”这类网络传播秩序失范现象的泛滥从侧面反映出当前网络空间面临着跌宕起伏的危险,这使得我们对于传播治理能力的提升有着更为迫切的现实需求。网络传播秩序失范现象威胁网络空间安全,对其治理的过程也是治理网络空间的过程。

现阶段,公众在网络空间中的表达常处于无序状态,而政府的引导又无力乏味,这种矛盾令人忧虑。消除网络空间传播秩序失范现象,建设天清气朗、生态良好的网络空间,这是一项复杂的系统性工程,单靠任何一方的力量都无法实现,单靠任何一种手段都无法实现。

因此,对网络空间传播内容的治理,需要探索建立国家、社会组织和公众“三位一体”的联动机制,运用多样化的手段综合施策。具体而言,国家引领网络传播治理方向,需要加强顶层设计:一方面要借助法律途径构筑网络空间铜墙铁壁,另一方面也要积极构建政府主导、社会协同、公众参与的治网体制。社会组织直接肩负网络传播治理责任,需要加强网络空间内容建设:一方面网络平台需要守好疆土,另一方面新闻媒体也要承担起纠错职责。公众是网络传播治理的主人翁和主力军,应当自觉参与治理:一方面要提高自身的信息甄别能力,另一方面也要积极同网络传播秩序失范现象作斗争。

参考文献(略)