1.1 研究背景

网络表情符号,英文单词为“emoticon”,即英文单词情绪(emotion)和图标(icon)的结合。可以理解为,网络表情符号即是用图标来传递沟通者情绪的传播符号。1982 年 9 月 19 日,美国卡内基梅隆大学斯科特·法尔曼教授在电子公告栏中建议,使用“:-)”来表示轻松愉悦的事情,使用“:-(”来表示需要严肃对待的事情,以减少沟通过程中的误读。这些用键盘上的英文字母、标点、运算符号等组成的网络表情符号被称作“ASCII 字符”,网络表情符号由此诞生,并激发了人们在网络虚拟环境中的无限想象,由简单的字符组成到复杂的图文展示,从静态的图形呈现到动态的动画表现,网络表情符号在内容和表现形式方面不断推陈出新。

根据美国加州伯克利大学雅伯特·马伯蓝比教授总结的“7/38/55”定律,在信息传递中,7%靠语言,38%靠声调,55%靠非语言交际手段,包括说话者的表情、情绪、手势等。一方面,我们可以从此定律中发现,在网络聊天中,由于双方沟通对象均不在场,无法进行非语言交际手段,这便给双方信息沟通造成了阻碍。因此,网络表情符号在网络人际交往中的作用至关重要,它承担着沟通者双方构建交流语境以及传递彼此表情、情绪的作用。另一方面,随着网络表情符号的不断发展,日益呈现出多元化、个性化的趋势。不同年龄层的群体在自身所处文化环境和知识构成体系方面存在一定差异,在网络聊天中使用微信表情符号亦存在一定差异。学者孙雨婷(2016)便在研究中叙述了这种差异,从使用网络表情的类型上来看,年轻群体所使用的网络表情更加多样化、时尚化,而中年群体使用的网络表情多与早年 QQ 表情及剪贴画相似。豆瓣上曾举办过“中年 QQ 表情大赏”活动,网友们纷纷在论坛中晒出长辈们经常使用的网络表情,多数与年轻群体时下所流行的网络表情有所区隔。从网络表情符号的功能来看,中年群体在网络聊天中使用网络表情符号,主要是为了代替文字,方便沟通。而年轻群体在此基础上更增加了娱乐、戏谑的意味。对此,学者张美静(2015)在其研究中亦有所提及。我们可以看到,正是由于不同年龄层群体在使用网络表情符号时所存在的此种数字鸿沟,阻碍了不同年龄层群体在网络聊天中的正常沟通。基于此种现象,本研究将聊天场所设定在近年来受大众所喜爱的“微信”中,探讨青年群体与中年群体使用微信表情符号的现状及其差异性,以推动双方在虚拟网络空间中沟通顺畅,并为微信表情的推广提供参考。

..........................

1.2 研究意义

首先,本研究通过收集和整理国内外关于网络表情符号的相关文献,并对近年内网络表情符号的研究成果进行回顾与总结,方便未来研究者迅速掌握网络表情符号的研究现状及其研究侧重点,避免低水平的重复研究。

其次,互联网时代,网络表情符号作为虚拟沟通中的重要辅助手段,有助于帮助交际双方更加直接、快速地了解和掌握谈话双方所传递的信息内容。本研究通过对青年群体与中年群体使用微信表情符号的现状进行分析,并对比不同群体间的差异性,一定程度上可以避免在网络聊天中对网络表情符号的误用,造成信息传递有误,影响正常沟通。

最后,随着网络表情符号在内容和形式上日益多样化,其商业价值亦逐渐显露,不少品牌将其产品植入到网络表情符号中进行宣传推广。本研究结果可以帮助企业有效了解不同年龄层群体使用微信表情符号的独特性,为其推广提供依据,根据其目标受众进行有针对性地推广。

.......................

2 文献综述

2.1 基本概念界定

2.1.1 青年群体与中年群体

由于经济与社会的发展,不同时期对于青年群体与中年群体的具体年龄划分有所不同。1985 年,联合国首次划定 18-25 岁之间的人为青年。随着经济社会与医疗事业的发展,人类寿命不断增长,加之世界各地人口老龄化严重。2013年,联合国重新将青年群体与中年群体的年龄划分进行重新确认,44 岁以下为青年群体,45-59 岁为中年群体。除此之外,不同国家、组织对于各年龄层的划分亦有所不同。本次研究对象主要面向中国人口,因此,在本次研究中,笔者选取中国国家统计局对于青年群体的划分作为依据,将 15-34 岁的人设定为青年群体。对于中年群体的界定,国内暂时没有权威组织对其进行划分,仅仅说明中年群体是介于青年群体与老年群体间。笔者结合联合国对于中年群体的年龄划分,将 35 岁-59 岁设定为中年群体。综上,在本研究中,青年群体指的是年龄为 15-34岁的人,中年群体指的是 35-59 岁的人。

2.1.2 微信表情符号

网络表情符号最早源自于美国,是由几个简单的英文字母和标点符号所组成。之后逐渐传入到日本,出现了风靡一时的“颜文字”,然后面向世界各地传播开来。尤其是出现 IM 即时通讯软件后,加速了网络表情符号的使用频率和传播速度。在我国,腾讯公司于 1999 年推出即时通讯软件 QQ,开创了网络聊天新时代,成立之初,注册用户突破 6 万。2003 年,腾讯 QQ 推出“QQ 表情”功能,使得网络聊天更加生动,富有趣味性。同时,也使得更多的人接触到网络表情符号,成为时下一种新的潮流。随着移动互联网的发展,先后又出现了人人网、微博、微信等在线社交通讯软件。在这些社交软件中,用户均可以使用网络表情符号进行互动聊天或者分享生活中的所见所闻。根据腾讯公司发布的《2016 微信数据报告》,在我国,94%的智能手机安装有微信软件,活跃用户超过 8 亿。值得注意的是,微信用户不仅包括 90 后、00 后等年轻一代,70 后、60 后甚至 50 后中也有使用微信的用户群。在微信聊天中,网络表情符号凭借自身优势,成为多数用户聊天中必不可少的工具。微信统计显示,2017 年春节期间,微信用户共发出160 亿表情。因此,本次研究选取微信表情符号为个案,探究青年群体与中年群体使用微信表情符号的差异性,以期借此可以推论出不同群体使用网络表情符号的差异性。

.........................

2.2 技术接受模型

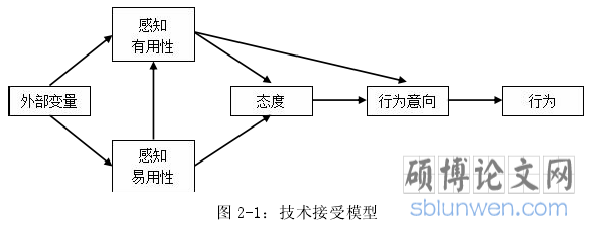

1975 年,美国学者 Fishbein 及 Ajzen 共同提出了理性行动理论(Theory ofReasoned Action,TRA),该理论认为行为意向是影响个体行为的直接因素,行为意向越强,行为发生的可能性就越大。而态度则会直接影响到个体的行为意向,态度越正向,行为意向越强。1989 年,学者 Davis 基于理性行动理论提出了技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)。他在研究中提出,感知的有用性和感知的易用性会是影响个体态度的两个重要因素。其中,感知的有用性指的是个体感知某种行为对其从事某项活动的帮助程度;感知的易用性指的是个体感知进行某种行为的难易程度。而感知的有用性和感知的易用性则受到个体特征和社会条件所影响,具体模型如图 2-1 所示。

技术接受模型认为,个体的行为是由行为意向所决定的;行为意向则是由个体的态度和感知有用性所决定的。其中,态度是由感知有用性和感知易用性共同决定的,个体特征、社会条件等外部变量又会决定个体对于某项行为的感知有用性和感知易用性。也就是说,个体的行为意向会正向影响其行为;个体对于采取某项行为的态度和感知有用性会正向影响其行为意向;个体对于某项行为的感知有用性和感知易用性越积极,那么采取这项行为的态度就越正向。

.......................

3 研究设计.........................13

3.1 研究思路及技术路线............................13

3.1.1 研究思路........................13

3.1.2 技术路线..........................13

4 数据统计分析......................22

4.1 描述性统计分析............................22

4.1.1 调查对象基本信息....................22

4.1.2 微信表情符号的使用频率.................22

5 研究结论与营销意涵......................43

5.1 研究结论...................43

5.2 营销参考价值........................49

4 数据统计分析

4.1 描述性统计分析

本次研究通过微信共收集 384 份问卷,剔除题项缺失、条件不符的无效无效问卷 45 份,回收有效问卷共计 339 份,回收率为 88.28%。其中,青年群体回收有效问卷 185 份,占比 54.6%,中年群体回收有效问卷 154 份,占比 45.4%。

4.1.1 调查对象基本信息

1. 青年群体在 185 份青年群体调查问卷中,平均年龄为 24.67 岁,最大年龄为 34 岁,最小年龄为 18 岁。性别方面,男性共计 90 份,占比 48.6%,女性共计 95 份,占比 51.4%。学历方面,博硕士研究生与本科生占比较大,其中博硕士研究生占比 44.3%,本科生占比 47.6%。

2. 中年群体

在 154 份中年群体调查问卷中,平均年龄为 47.92 岁,最大年龄为 59 岁,最小年龄为 35 岁。性别方面,男性共计 79 份,占比 51.3%,女性共计 75 份,占比 48.7%。学历方面,主要以本科生、专科生以及初高中生为主,占比分别为33.8%、35.1%以及 20.1%。

.......................

5 研究结论与营销意涵

5.1 研究结论

本研究问卷调查法、深度访谈法等研究方法,探讨青年群体与中年群体使用微信表情符号的差异性。研究共回收 384 份问卷,通过 SPSS 统计分析软件,对问卷数据进行多元线性回归分析与独立样本 T 检验,检测各个变量之间的关系,以验证研究假设。数据结果显示,本研究研究假设均成立。此外,笔者综合深度访谈内容,进一步探讨分析青年群体与中年群体使用微信表情符号的差异性,现将研究结果总结如下。

第一,青年群体与中年群体使用微信表情符号的频率存在差异性。

整体而言,青年群体和中年群体使用微信表情符号的频率都比较高,相对来说,青年群体使用微信表情符号的频率要高于中年群体。一方面,青年群体接触微信表情符号的时间要多于中年群体。根据近几年的微信用户数据报告,青年群体一直是微信的主要用户,2016 年数据显示,微信用户的平均年龄为 26 岁,并且 86.2%的用户年龄介于 18 岁至 36 岁之间。中年群体近一两年使用人数增加幅度较大,并占有一定比例。因此,从使用时长上来讲,青年群体使用微信及微信表情符号的时间要久于中年群体,更有可能先于中年群体养成行为习惯,在微信聊天中频繁使用微信表情符号。另一方面,,除了微信自带经典表情外,越来越多的微信表情符号会与当红明星、知名影视剧、网络流行用语等元素相结合,青年群体更加乐于接受新事物,并且对于目前所流行的事物较为敏感,因此对于日趋多元化发展的微信表情符号接受性也更强。加之,用户在微信聊天中使用微信表情符号,可以有效的彰显自身个性,因此,多数青年群体在微信聊天中会频繁使用微信表情符号,以达到自我展现,不落人后的目的。

第二,青年群体与中年群体使用微信表情符号的来源渠道存在差异性。

微信表情符号从获取渠道方面大致可以分为两类,一类是系统自带表情,下载微信软件后直接即可使用。这类表情包由于无需额外花费用户成本,相比较另一类表情使用起来更加快速、便捷,因此,在青年群体与中年群体间并无明显差异存在。另一类需要用户主动下载或收藏表情符号,笔者根据不同的渠道又将其为微信软件免费下载表情、微信软件付费下载表情、收藏表情以及自制个性表情包。这类表情由于均需要用户主动付出行动搜索、下载或者收藏。数据结果显示,相比较中年群体,青年群体获取微信表情符号的来源渠道更加广泛多样。收藏表情是青年群体微信表情符号的首要渠道来源,其次是微信自带表情,通过微信软件免费下载表情的青年群体亦占到半数,微信软件付费下载表情与自制个性表情包也占到一定比例。而中年群体微信表情符号的首要来源是微信自带表情,其次是收藏表情,其他类别占比均不高,并且均未通过微信软件付费下载表情。

参考文献(略)