引 言

甲状腺癌(Thyroid Carcinoma)在人类各项肿瘤之中是最为常见的头颈部恶性肿瘤之一,占据了内分泌系统肿瘤中 90%以上的比例【1】。国外有报道显示,至 2008年全世界甲状腺癌发病率的趋势为逐年上升【2】,发病率约为(0.5-10)/10 万。中国甲状腺癌的发病率亦为如此,在 1988 年-2009 年间增长了 2.36 倍,全国总体的流行趋势为东部、沿海省份、城市、经济发达地区较高【3】。而甲状腺乳头状癌近三年来相对发病率明显增加,作为甲状腺癌中最常见的病理类型,约占甲状腺癌的 83-90%【4】随着对甲状腺癌各方面的研究逐渐深入,众多文献指出甲状腺癌呈现出多种基因共同参与、发展进程阶段众多的特点。虽然其确切病因还难以确定,但是众多研究显示,与甲状腺癌有着密切的关系的因素如下:1)所有导致甲状腺癌的危险因素中,最为显著的是电离辐射【5-8】。2)碘。研究表明,碘正常地区的发病率较低,而高碘和低碘地区则呈现出高发病率水平。3)血清促甲状腺激素是极为重要的因素。术前血清促甲状腺激素(Thyroid Stimulating Hormone,TSH)的水平与甲状腺癌发病有密切联系【9-12】。4)雌激素对于女性甲状腺癌的发病具有重要影响【15】,许多研究显示,雌激素受体在甲状腺癌中有所的表达【13,14】,雌激素受体阳性的甲状腺癌原代培养细胞的增殖强度会随着雌激素水平的升高而提高,从而导致了女性之中甲状腺癌发病水平明显较高。5)遗传因素。包括部分甲状腺髓样癌。甲状腺乳头状癌主要的转移途径为淋巴道转移,临床医师越来越清晰的认识到对于甲状腺乳头状癌患者颈部淋巴结转移情况的深入了解进而对其 TNM 分期的准确判断至关重要,这关乎手术方式的选择、患者预后情况的判断以及评估进行其他后续治疗的必要性,在整个诊疗过程中扮演着举足轻重的角色【16】。

高分辨率的彩色超声检查,作为全部甲状腺结节患者均应进行的一种术前评估甲状腺结节的首选检查手段,除可对甲状腺结节一系列情况有所判断的同时,也可以初步对颈部区域的淋巴结进行评估:是否有淋巴结存在、淋巴结位置何在、淋巴结大小如何、淋巴结形态是否正常、有无特异性的结构特点。近年来有许多学者也发现,甲状腺乳头状癌的转移淋巴结在彩超影像中具有一些特征性的影像学表现【17,18】。但是,彩色超声检查对于肿大淋巴结是否是甲状腺乳头状癌转移淋巴结的定性仍十分困难,而且检查结果受到检查医生的经验水平、淋巴结的大小及位置的影响十分显著,所以也存在着一些不足之处。而作为甲状腺癌诊断的金标准的病理学检查则恰好可以弥补这些不足之处。因此应用免疫组织化学的方法,探究甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移的机理及相关因素,对于甲状腺乳头状癌患者的早期评估以及预后情况的判断具有不同寻常的重要意义,从而对整个治疗计划的制定提供了理论指导。高迁移率族蛋白 1(High Mobility Group Box-1,HMGB1)大量存在于真核细胞核内,最初被认为是一种 DNA 结合蛋白,它是一种结构因子,在体细胞中起着重要的转录调控作用。近年研究表明,HMGB1 在适当的信号刺激下可被动的从坏死细胞释放或主动分泌到胞外环境。HMGB1 被释放到细胞外环境后是一种多功能的细胞因子,通过与特定的细胞表面受体结合而参与感染、损伤、炎症、凋亡和免疫应答过程,与肿瘤有着密切的联系。同时 HMGB1 还能够对内皮细胞进行诱导从而形成管腔样结构。1992 年,在 Mantovani 等的研究中认为肿瘤相关巨噬细胞(Tumor AssociatedMacrophages,TAMs)对肿瘤细胞兼具杀伤及促进的两重作用。近年来的研究认为,肿瘤发生、生长、侵袭和转移的过程均有 TAMs 的参与【19,20】,突出表现在其与肿瘤内血管及淋巴管的生成具有紧密关联。血管内皮生长因子(Vascular EndothelialGrowth Factor ,VEGF)、血小板衍生生长因子(Platelet Derived Growth Factor,PDGF)、肝细胞生长因子(Hepatocyte Growth Factor,HGF)和转化生长因子(Transforming Growth Factor,TGF)-β等因子由 TAMs 分泌,从而对肿瘤细胞存活和增殖起到促进作用【21】。TAMs 作用于蛋白水解酶(如组织蛋白酶 B)、基质金属蛋白酶(Matrix metalloproteinase,MMP)、纤溶酶、尿激酶纤维蛋白溶酶原激活物,通过上调这几类因子及其受体的表达,对基底膜产生破坏,使细胞外基质溶解,从而使肿瘤细胞的侵袭性大大提高,同时激活 C-jun 基因 N-末端激酶(C-JunN-Terminal Kinase,C-JNK)和核因子-κB(Nuclear Factor κB,NF-κB)信号通路。Kerjaschki【22】认为巨噬细胞在炎症环境中不仅能直接转化为淋巴管的内皮细胞还能刺激其使其加速增殖从而诱导淋巴管生成,由于肿瘤间质也是一种炎症环境,研究者推测肿瘤淋巴管生成的过程中也有 TAMs 参与。近年来许多研究支持了这个观点【23-25】。

...........

第 1 章 实验研究

1.1 材料与方法

1.1.1 临床资料

本研究选取自2014年1月至2015年12月在河北省唐山工人医院头颈外科接受诊治的 93 例甲状腺肿瘤患者的石蜡包埋的肿瘤组织,所有蜡块均有完整的临床及病理资料。其中甲状腺乳头状癌 62 例,性别分布:女 30 例,男 32 例;年龄分布:18-62岁,平均年龄 41.0 岁,其中 45 岁及以上的患者 28 例,45 岁以下的患者 34 例;颈部淋巴结转移情况:有转移 31 例、无转移 31 例。结节性甲状腺肿 31 例。所有患者术前均未接受化疗、放疗或激素治疗,并由两名经验丰富的病理医师确认诊断。如表 1 所示。兔抗人 HMGB1 多克隆抗体、兔抗人 CD68 多克隆抗体购自北京博奥森生物技术有限公司,鼠抗人 D2-40 单克隆抗体、DAB 试剂盒、Polink-1 试剂盒、柠檬酸钠缓冲液、PBS 缓冲液购自北京中杉金桥生物技术有限公司,三羟甲基氨基甲烷( Tris-hydroxymethyl methyl aminomethane , TRIS )、乙二胺四乙酸(Ethylenediaminetetraacetic acid,EDTA)购自南京奥多福尼生物科技有限公司。如表 2 所示。

.........

1.2 结果

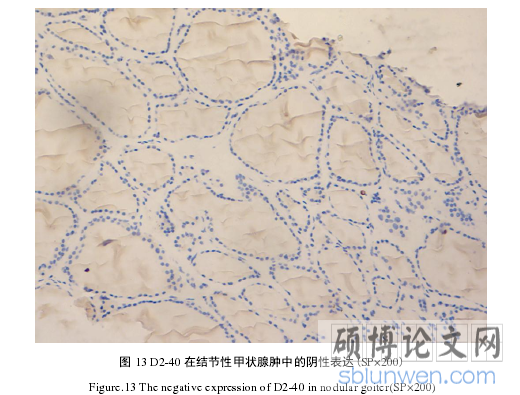

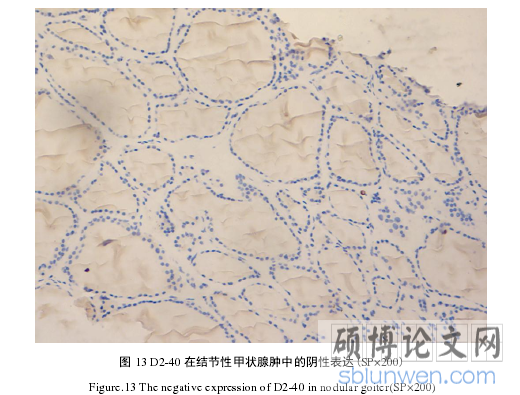

如表 4、图 1-6 所示,HMGB1 主要在甲状腺癌细胞的细胞核上表达,其主要表达形式为呈现出黄褐色染的颗粒。HMGB1 在甲状腺乳头癌组和结节性甲状腺肿组具有不同的表达程度,HMGB1 在甲状腺乳头状癌癌组中的阳性表达率为 61.29%,明显高于其在结节性甲状腺肿组中的阳性表达率 22.58%,二者差异有统计学意义(P<0.05)。如表 5、图 7-12 所示,CD68 主要在肿瘤组织周围的肿瘤相关巨噬细胞的胞浆中有所表达,其主要的表达形式为胞浆中的棕色小颗粒。CD68 在甲状腺乳头状癌组中具有70.97%的阳性表达率,而在结节性甲状腺肿组中的阳性表达率仅有16.13%,二者具有统计学意义(P<0.05)。如表 6、图 13-15 所示,D2-40 的阳性表达可将淋巴管内皮细胞染色,可在镜下清晰的观察到被染色的淋巴内皮细胞按照淋巴管的形态排列,呈现出棕黄色管状结构的染色。我们通过对淋巴管进行计数,可以发现在甲状腺乳头状癌组当中,平均的 LVD 计数为 12.45±6.29 个,而在结节性甲状腺肿组当中,平均的 LVD 计数仅为 3.58±3.11 个,这一差别同样十分明显,具有统计学意义(P<0.05)。

........

第 2 章 综述.............32

1、肿瘤相关巨噬细胞和淋巴管密度与肿瘤相关的研究进展......32

2.1 高迁移率族蛋白 1 ..... 32

2.1.1 HMGB1 的生物学特征 ........... 33

2.1.2 HMGB1 的信号调控............... 33

2.1.1 HMGB1 与肿瘤........... 34

2.2 肿瘤相关巨噬细胞............... 35

2.2.1 TAMs 与肿瘤发生 ...... 35

2.2.2 TAMs 与肿瘤生长 ...... 36

2.2.3 TAMs 与肿瘤侵袭 ...... 36

2.2.4 TAMs 与肿瘤淋巴管生成 ...... 36

2.3 淋巴管密度............... 37

2.3.1 淋巴管形成的分子机制......... 37

2.3.2 淋巴管密度特异性标记物 D2-40...... 37

2.3.3 D2-40 在肿瘤细胞中的表达及临床意义....... 38

2.4 结语与展望............... 38

参考文献.............. 38

第 2 章 综述高迁移率族蛋白 1、肿瘤相关巨噬细胞和淋巴管密度与肿瘤相关的研究进展

肿瘤,是当下人们关注的重点疾病,对人类生命健康产生了极大的威胁,也是当前医学研究领域的焦点话题。其中恶性肿瘤更是重中之重。恶性肿瘤的转移是导致患者死亡的最重要的因素。探究恶性肿瘤侵袭和转移的机制,对于恶性肿瘤诊断和治疗的意义不言而喻。恶性肿瘤当中,甲状腺癌作为头颈部最常见的肿瘤,发病率与日俱增【1,2】。恶性肿瘤对人体最大的威胁是浸润和转移,虽然大部分甲状腺癌相对来说较为温和,与良性肿瘤病程相似,且远期的生存率较高,但也无外乎于此。相较于甲状腺滤泡状癌以血行性转移为主的特点,甲状腺乳头状癌的转移更多的是通过淋巴道来进行的。有报道称,在患者被确诊为甲状腺乳头状癌时的颈部淋巴结转移率高达 20-90%,而其中 28%-33%的颈部淋巴结转移无论是在术前的高分辨率彩超检查中还是在术中的探查中均未被发现。颈部淋巴结转移对于甲状腺乳头状癌患者来说,是影响其是否复发和远期生存率高低的最主要的危险因素。以前对甲状腺肿瘤的研究多集中于血管生成的领域,阻碍肿瘤淋巴管研究的因素是淋巴管的特异性标记的缺乏,而淋巴管正是甲状腺乳头状癌主要的转移路径。近年来随着淋巴管特异性标记物的发现,越来越多的研究开始着眼于淋巴管生成、增殖的相关机制中,高迁移率族蛋白 1(High Mobility Group Box-1,HMGB1)和肿瘤相关巨噬细胞(Tumor Associated Macrophages, TAMs)等多年以前发现的与肿瘤有关的因子随着研究的进展人们对其也有了新的认识,探究三者之间的相互作用对于研究肿瘤的转移机制越发重要,也成为了肿瘤诊断和治疗中潜在的突破口。

.........

结语

对于恶性肿瘤转移相关机制的研究正逐渐成为肿瘤研究中的热点领域。在错综复杂的肿瘤内外环境中,HMGB1、TAMs 以及 LVD 三者被逐渐发掘出了千丝万缕的联系,而这千丝万缕的联系也都与肿瘤转移紧密相连。三者相互依托,相互作用,为人们在探究肿瘤转移机制和肿瘤相关治疗方面提供了新的契机。深入探究HMGB1、TAMs 及 LVD 三者的关系,不仅能够使医学工作者对于肿瘤的发生发展及浸润转移有更深层次的认识,对恶性肿瘤患者的诊断、治疗以及预后情况的有更准确的判断,更能依托于此,为肿瘤治疗的新的突破口——抗淋巴管生成治疗提供理论基础和实验依据。

..........

参考文献(略)