临床医学论文范文精选篇一:抗癫痫药引起的轻度皮肤过敏反应与中国北方汉族人群 HLA 基因多态性的相关性研究

前 言

癫痫是脑部神经元过度异常放电引起的以反复性、发作性、短暂性的中枢神经系统功能失常为特征的慢性脑部疾病。目前,药物治疗仍然是癫痫治疗的最基本、最重要的首选治疗方法。由于癫痫患者需要长期服药,药物的不良反应与患者的生活质量密切相关。因此,临床医生不仅要重视药物疗效,同时也要关注抗癫痫药可能出现的不良反应。 抗癫痫药物引起的皮肤过敏反应在服用抗癫痫药物患者中并不少见,其中轻度过敏反应较多,重度皮肤过敏反应发病率虽然相对较低,但其死亡率很高。目前临床上对于重度皮肤过敏反应的处理,主要是立即停用致敏药物并住院监护治疗,对于轻度皮肤过敏反应,大部分医生也建议患者停用致敏药物以防止其发展为重度皮肤过敏反应。然而,有部分患者可能对某种致敏药物表现出良好的疗效,换用其他药物反而效果欠佳,成为药物难治性癫痫,从而不得不选择手术治疗、生酮饮食等其他治疗手段,严重影响这类患者的生活质量。因此,准确找出抗癫痫药物导致重度皮肤过敏反应的生物标志物从而避免出现严重后果,预测抗癫痫药物导致的轻度皮肤过敏反应是否有可能发展为重度皮肤过敏反应,对于判断患者预后有重要的临床意义。

2004 年,台湾学者首次报道了中国汉族人卡马西平导致的 SJS/TEN 与 HLA-B*15:02基因的强关联性[1],此后各国相继开展相关研究,发现卡马西平导致的 SJS/TEN 与 HLA-B*15:02 的显著相关性同样在泰国、马来西亚、印度、越南等亚洲国家中得到证实[2,3,4,5,6,7]。而对于其他抗癫痫药导致的 SJS/TEN 与 HLA-B*15:02 基因的相关性,不同的学者得出的结论不一致。2014 年印度一项研究纳入 8 例苯妥英导致的 SJS/TEN,结果显示 8 例患者均未携带 HLA-B*15:02 等位基因[6]。2014 年中国大陆学者研究发现苯妥英、苯巴比妥导致的 SJS/TEN 与 HLA-B*15:02 显著相关[8]。2017 年,中国台湾学者发现 HLA-B*15:02与泰国人及中国人奥卡西平导致的 SJS/TEN 显著相关[9]。对于抗癫痫药物引起的轻度皮肤过敏反应是否与 HLA 基因多态性相关,不同地区、不同种族、不同学者得出的结论不一。有的研究发现抗癫痫药物引起的轻度皮肤过敏反应与 HLA 基因多态性无显著关系,而有的研究却得出相反结论,且不同研究发现与之相关的 HLA 等位基因也不同。2013 年,中国学者发现奥卡西平导致的皮肤斑丘疹与 HLA 基因多态性无著相关性[10]。2014 年中国大陆学者发现奥卡西平导致的皮肤斑丘疹与 HLA-B*15:02 基因无显著相关性[11]。2014 年,台湾学者发现 HLA-A*31:01 和 HLA-A*51:01 与卡马西平引起的皮肤斑丘疹显著相关[12]。2016 年韩国学者发现 HLA-B*04:02 及 HLA-DRBI*04:03 与奥卡西平导致的皮肤斑丘疹显著相关[13]。2014 年,墨西哥学者发现拉莫三嗪导致的皮肤斑丘疹与HLA-A*02:01:01/B*35:01:01/C*04:01:01 显著相关,HLA-C*08:01 与苯妥英导致的皮肤斑丘疹显著相关,HLA-A*01:01:01 和 HLA-A*31:01:02 与卡马西平导致的皮肤斑丘疹显著相关[14];2016 年,泰国学者发现苯巴比妥导致的皮肤斑丘疹与 HLA-A*02:01 显著相关[15]。

.........

第 1 章 引 言

癫痫是一种由多种病因引起的,脑部神经元过度异常放电导致的,以短暂性、发作性、反复性的中枢神经系统功能失调为特征的慢性脑部疾病。癫痫最主要的首选治疗手段为药物治疗。然而,抗癫痫药物引起的不良反应是导致广大患者药物依从性低的最主要原因之一,其中较为常见的不良反应为皮肤过敏反应,严重的皮肤过敏反应可威胁患者生命,给广大癫痫患者造成严重的经济负担。Stevens-Johnson 综合征(Stevens-Johnson Syndrome,SJS)和中毒性表皮松解坏死(Toxic epidermal necrolysis,TEN)是两种重度皮肤过敏反应,主要与药物相关,累及皮肤及粘膜,导致表皮及粘膜坏死、广泛的表皮剥脱及严重的全身症状[16]。估计 SJS 的年发病率为 1-6/百万,TEN 的年发病率为 0.4-1.2/百万[17],虽然其发病率相对较低,但是致死率却很高,TEN 的致死率接近 25%,SJS 的致死率接近 5%[18]。 目前对于抗癫痫药物的皮肤过敏反应的处理,主要在于提前告知患者药物可能出现皮肤过敏反应,一旦出现过敏反应立即停药并及时就诊。然而,对于抗癫痫药物引起皮肤过敏反应的机制,目前尚不完全清楚。所以,若能提前预知某类患者可能会出现抗癫痫药物皮肤过敏反应,而尽量避免口服此类药物,是目前在癫痫药物治疗方面的迫切需要及挑战。服用抗癫痫药物的患者,有的对多种抗癫痫药物均能良好耐受,不出现任何皮肤不良反应,有的对某种甚至多种药物均出现过敏反应,不同患者出现的过敏反应轻重不一,提示可能存在基因易感性。

对于抗癫痫药引起皮肤过敏反应的 HLA 基因多态性的相关性,目前研究比较公认的是 HLA-B*15:02 基因与亚洲人卡马西平引起的 SJS/TEN 的显著相关性,但是对于抗癫痫药物引起的轻度皮肤过敏反应,不同地区、不同种族、不同研究者得出的结论不一致,有些学者得出无显著相关性的结论,有的学者得出有显著相关性的结论,且其中有显著相关性的 HLA 等位基因不一致。由此可见,抗癫痫药物引起的轻度皮肤过敏反应与 HLA 基因是否有显著相关性以及与哪种类型的等位基因相关,尚需要进一步的研究。 本研究以服用抗癫痫药后出现轻度皮肤过敏反应的患者为研究对象,利用 SBT 高分辨率 HLA 基因分型检测技术,探索抗癫痫药导致的轻度皮肤过敏反应与 HLA 基因多态性的相关性,最后得出可能的易感等位基因,为预防抗癫痫药引起的皮肤过敏反应提供理论依据。

.........

第 3 章 方 法 ........ 7

3.1 临床资料 ........ 7

3.1.1 实验组入组标准 ...... 7

3.1.2 实验组排除标准 ...... 7

3.1.3 对照组入组标准 ...... 7

3.2 材料 .... 7

3.2.1 主要试剂 .... 7

3.2.2 主要实验仪器 ........ 8

3.3 方法 .... 8

第 4 章 结 果 ....... 14

4.1 临床资料 ....... 14

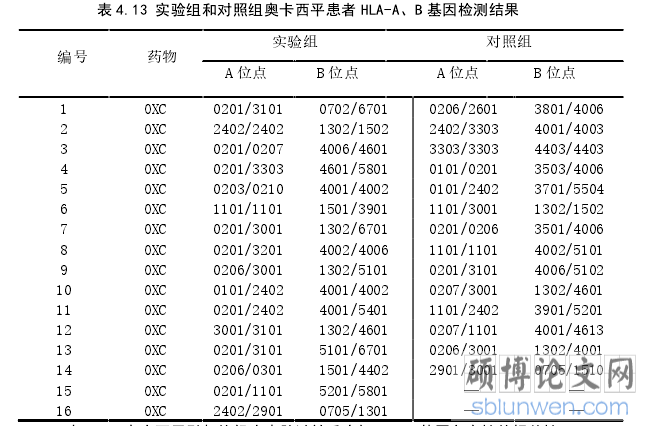

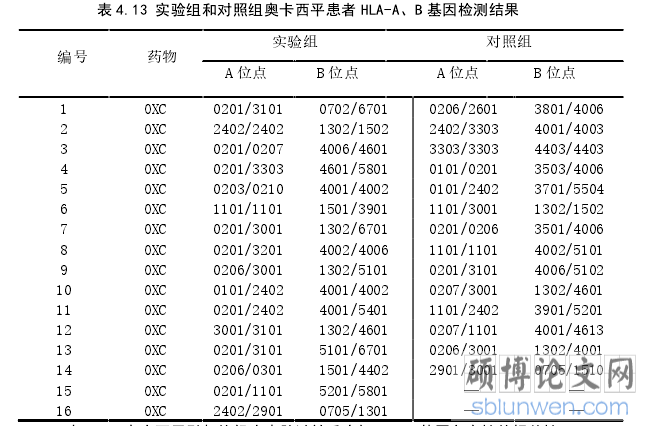

4.2 HLA-A、B 的分型检测结果 ......... 17

4.3 实验组和对照组 HLA-A、B 基因的分布频率 ........... 18

4.4 HLA-A、B 基因多态性与抗癫痫药物轻度皮肤过敏反应的相关性 . 19

4.5 HLA-A、B 基因多态性与芳香族抗癫痫药物轻度皮肤过敏反应的相关性 ........... 20

4.6 HLA-A、B 基因多态性与每种抗癫痫药引起的轻度皮肤过敏反应的相关性 ......... 21

4.7 HLA-A、B 基因多态性与抗癫痫药物引起的皮肤瘙痒的相关性 ... 24

第 5 章 讨 论 ....... 26

5.1 抗癫痫药物相关的皮肤过敏反应 .... 26

5.1.1 抗癫痫药物相关皮肤过敏反应与性别的关系...... 27

5.1.2 抗癫痫药物相关皮肤过敏反应与年龄的关系...... 27

5.2 抗癫痫药物导致的轻度皮肤过敏反应与 HLA 基因多态性的相关性 .........27

5.3 芳香族抗癫痫药物导致的轻度皮肤过敏反应与 HLA 基因多态性的相关性 ........... 28

第 5 章 讨 论

癫痫是神经内科最常见的疾病之一,目前对于癫痫的治疗仍然以药物治疗为主,大部分患者需要长期服药,少部分患者可能需要终身服药,并且很多患者都合用多种抗癫痫药物。因此,抗癫痫药物的毒副作用越来越受到患者及医务工作者的重视,在合理选择抗癫痫药物的同时,需要密切关注抗癫痫药的毒副作用。 皮肤过敏反应是抗癫痫药物的毒副作用中较为常见的类型之一。抗癫痫药物引起的皮肤过敏反应在不同的人群中表现的轻重程度不一,有的患者仅表现为轻度皮肤斑丘疹,有的患者可表现为 SJS/TEN。国内外研究表明,抗癫痫药物引起的皮肤过敏反应与 HLA基因多态性相关,然而,不同学者得出的结论不一。比较公认的是 HLA-B*15:02 等位基因与亚洲人卡马西平引起的 SJS/TEN 显著相关。对于抗癫痫药物引起的皮肤斑丘疹,不同的学者得出的结论不一致。本研究以中国东北地区汉族人群 中服用抗癫痫药物出现轻度皮肤过敏反应的癫痫患者为研究对象,运用基因检测技术分析其 HLA-A、B 两个位点的等位基因,探讨抗癫痫药物引起的皮肤斑丘疹与 HLA-A、B 位点基因多态性的相关性。

5.1 抗癫痫药物相关的皮肤过敏反应

抗癫痫药物引起的皮肤过敏反应最常见于芳香族抗癫痫药,如卡马西平、奥卡西平、苯巴比妥、苯妥英钠、拉莫三嗪、唑尼沙胺等,而非芳香族类抗癫痫药物引起的皮肤过敏反应相对较少,目前只见少数个案报道。抗癫痫药物引起的皮肤过敏反应类型多种多样,其中皮肤斑丘疹为最常见类型,临床表现为起初见于躯干、逐渐对称波及到四肢的红色皮损,无水疱和脓疱出现,常常伴随瘙痒反应[44]。皮肤过敏反应的潜伏期以 5 天和14 天左右最为常见[45]。 本实验纳入抗癫痫药物皮肤过敏反应患者 26 例,其中 16 例奥卡西平过敏,5 例卡马西平过敏,4 例左乙拉西坦过敏,1 例丙戊酸钠过敏;皮疹的临床表现,23 例患者表现为皮肤斑丘疹,其中 12 例患者皮疹分布于躯干及四肢,8 例患者的皮疹仅出现在躯干,2 例患者的皮疹仅出现在上肢,另 2 例奥卡西平及 2 例左乙拉西坦过敏患者仅表现为皮肤瘙痒而无皮疹出现;26 例患者中 18 例患者有皮肤瘙痒反应,另 8 例患者无皮肤瘙痒表现。皮肤过敏反应的潜伏期最短为 1 天,最长为 30 天,平均潜伏期为 9.69±8.133天。其中,16 例奥卡西平皮肤过敏反应患者的平均潜伏期为 9.75±7.532 天,5 例卡马西平皮肤过敏反应患者的平均潜伏期为 11.2±13.103 天,4 例左乙拉西坦皮肤过敏反应患者的平均潜伏期为 8±5.477 天,1 例丙戊酸钠过敏者的潜伏期为 8 天。与以往报道类似,本实验中出现皮肤过敏反应的以芳香族抗癫痫药居多,仅 4 例患者为左乙拉西坦引起的过敏反应,且其中 2 例表现为皮肤斑丘疹,另 2 例仅为皮肤瘙痒。绝大部分患者过敏反应表现为皮肤斑丘疹伴瘙痒反应,少数患者不存在皮肤瘙痒表现。

.........

结 论

(1) 奥卡西平引起的轻度皮肤过敏反应与 HLA-A、B 位点的基因多态性无显著相关性(P>0.05)。

(2) 卡马西平引起的轻度皮肤过敏反应与 HLA-A、B 位点的基因多态性无显著相关性(P>0.05)。

(3) 左乙拉西坦引起的轻度皮肤过敏反应与 HLA-A、B 位点的基因多态性无显著相关性(P>0.05)。

(4) 奥卡西平、卡马西平、左乙拉西坦引起的皮肤瘙痒与 HLA-A、B 位点基因多态性无显著相关性(P>0.05)。

.........

参考文献(略)

临床医学论文范文精选篇二:抗癫痫药引起的轻度皮肤过敏反应与中国北方汉族人群 HLA 基因多态性的相关性研究

第 1 章 引言

原发性肝癌(Primary liver cancer)是指由肝细胞或肝内胆管上皮细胞发生的恶性肿瘤,是我国常见的恶性肿瘤之一,其死亡率在恶性肿瘤中居第二位,全世界每年平均约有 25 万人死于肝癌,而我国约占其中的 45%,严重威胁着人们的健康及生命。根据组织学类型可分为肝细胞肝癌(Hepatocellular Carcinoma,HCC)、肝内胆管细胞癌(Intrahepatic Cholangiocarcinomar,ICC)和混合型细胞癌。肝内胆管细胞癌是一类源于肝内小胆管(包括二级胆管)上皮细胞的恶性肿瘤[1],约占所有胆管细胞癌的 20%~25%[2]。同时,ICC也是仅次于肝细胞癌的另一种常见的原发性肝癌[3],占所有原发性肝癌的 5%~30%[4]。ICC 可分为三个不同的亚型:肿块型(massforming)、管周浸润型(periductal-infiltrating)和管内生长型(intraductal-growth),每个都有不同的增长模式和横向成像特征。三种形态亚型中,肿块型所占的比例超过了 85%,是最常见的亚型[5]。近二十年,ICC 的发病率及死亡率在世界范围内,如在欧洲,北美,亚洲,日本和澳大利亚等均一直在上升[6-7],但其发病原因尚不清楚,因此亟需对 ICC 病因及发病机制的研究[8]。

目前已知的 ICC 危险因素包括由一系列病理变化产生的慢性胆道炎症、胆汁郁积,肝硬化,寄生虫感染,毒素等,都加速其向胆道恶性肿瘤发展[9]。值得注意的是,越来越多的研究也证明了乙肝病毒(Hepatitis B Virus;HBV)和丙肝病毒(Hepatitis C Virus;HCV)感染与 ICC 的发病有一定的相关性,且存在地域性[10-15]。而目前对这些潜在危险因素是否是导致胆管细胞癌的直接因素及其病理机制的研究较少。 在诊断方面,ICC 缺乏特异性的早期临床表现,影像学检查为 ICC 诊断的主要方式,其诊断敏感性超过 80%[16],但易误诊为 HCC。因此需要影像学与血液学检查相结合来提高诊断率。超声是初步诊断ICC 的方法,表现为边缘不清的低回声肿块,偶可见卫星灶。CT 在明确有无肿瘤周围侵犯及淋巴结转移等优于超声,表现为不规则的低密度肿块。部分患者肿物周围及远端可见胆管扩张,局部肝脏萎缩等征象,近年来,新的 MRI 功能成像技术更提高了 ICC 的检出率和诊断准确率。血液学检查方面,碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)、γ谷氨酰转肽酶(r-glutamyl transpeptidase,GGT)、糖链抗原 19-9(carbohydrate antigen19-9,CA19-9)、甲胎蛋白(alpha fetal protein,AFP)及癌胚抗原(carcino-embryonic antigen,CEA)等能辅助诊断 ICC。

........

第 2 章 资料与方法

2.1 研究对象

选择本院 2010 年 1 月-2016 年 12 月经手术治疗且术后病理证实的 38 例 ICC 患者(以下称为 ICC 组),以及随机抽取的同期手术具有病理学诊断的 80 例 HCC 患者(以下称为 HCC 组)的临床资料。

........

2.2 观察指标

对比分析两组患者的年龄、性别、首诊原因(腹痛、黄疸、体检发现肝占位、其他)、有无肝内胆管结石、有无乙、丙型肝炎病毒感染、肿瘤标志物(AFP、CA19-9、CEA)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、病灶位置、肿瘤数目、术前影像学检查、术后病理等结果。AST、ALT、TBIL、ALP、GGT、AFP、CA19-9、CEA 的阳性血清学水平分别以 40U/L、40U/L、21umol/l、120IU/L、57IU/L、20ng/ml、37U/ml、5ng/ml 为标准。

........

2.3 数据分析

采用 SPSS 17.0 统计软件进行统计学分析,计数资料以率表示,计量资料以四分位数表示。计量资料两组间比较采用非参数检验(两个独立样本秩和检验),计数资料的比较应用 X2检验。将 P 值<0.05视为有统计学差异。将 P<0.01 视为有显著统计学差异。用受试者工作特征曲线(ROC 曲线)计算诊断的特异度、敏感度及曲线下面积。

.........

第 3 章 结果 ..... 5

3.1 ICC 组与 HCC 组患者年龄的比较 ........ 5

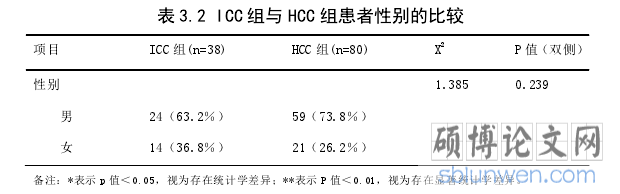

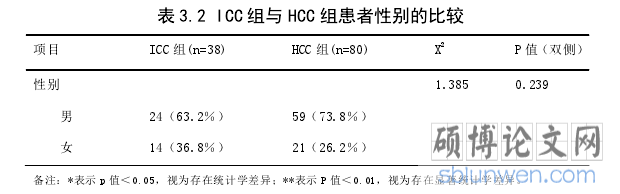

3.2 ICC 组与 HCC 组患者性别的比较 ........ 5

3.3 ICC 组与 HCC 组临床表现的比较 ........ 5

3.4 ICC 组与 HCC 组患者肝功能生化指标的比较 ...... 6

3.5 ICC 组与 HCC 组患者肿瘤标志物的比较 .......... 8

3.6 ICC 组肝内胆管结石的比例与 HCC 组的比较 ...... 9

3.7 ICC 组病毒性肝炎的比例与 HCC 组的比较 ........ 9

3.8 ICC 组与 HCC 组肝硬化患者比例的比较 ......... 10

3.9 ICC 组与 HCC 组影像学及病理学特点的比较 ..... 10

3.10 ROC 曲线 .......... 11

第 4 章 讨论 .... 13

第 5 章 结论 ..... 20

第 4 章 讨论

ICC 仅占消化道恶性肿瘤的 3%,发病率较低,但近 30 年,其发病率在世界范围内约增长了约 165%[17]。有研究表明,ICC 的发病率与年龄呈正相关,年龄越大,发病率也随之升高,其中大部分患者的发病年龄分布在 55-75 岁之间[18]。也有研究表明,ICC 的平均诊断年龄为 50 岁,小于 40 岁的患者很少见[19]。本研究中 ICC 组中位年龄为 55 岁,大于 55 岁患者为 26 例(占 68.4%),小于 40 岁者仅为 1 例,与上述研究相符。大多研究者也发现 ICC 发病率与性别无明显关系,男性占比稍高[20]。但在美国,以人群为基础的数据表明,ICC 患者中男性约为女性的 1.5 倍[21]。本研究中,ICC 组男性患者 24 例(占 63.2%),女性患者 14 例(占 36.8%),男女比例约为 1.714:1,男性患者比女性稍多。由于本研究 ICC 组病例数略少,想要明确性别与 ICC 发病的是否存在明显相关性还需要进一步研究得出结论。 ICC 发病的分子机制目前还不清楚,可能包括特异性的基因突变、表观沉默和异常的信号通路激活等。目前,已知的 ICC 的危险因素包括肝内胆管结石引起的慢性胆道炎症、胆管的先天畸形、原发性硬化性胆管炎(PSC)及寄生虫感染(泰国肝吸虫及中华肝吸虫)等[22]。也有研究显示肝炎病毒感染、吸烟、肥胖及糖尿病等代谢性因素也和 ICC 的发病有一定的相关性[23-24]。肝内胆管结石是胆石病的一种,结石对肝内胆管的影响,在东南亚的很多地方都非常常见,但在西方地区较少见[25]。 在台湾,接受手术切除治疗的胆管癌患者中,约有 50 - 70%的病人伴有肝内胆管结石[26]。将肝内胆管结石作为 ICC 的危险因素,已逐步得到全球的认可[27]。本组资料显示 ICC 组有 36.8%的患者伴有肝内胆管结石,且大多数肿瘤发生在结石所在肝叶。肝内胆管结石导致 ICC 的主要发病机制为胆管结石导致的慢性机械性损伤、反复感染造成的胆管炎或胆汁淤积等病理生理改变引起胆管胆管粘膜的改变,最终导致癌变[25]。另外,本组资料显示,ICC 组与 HCC 组相比,肿瘤位置多发生于肝左叶(p<0.001),这可能是由于肝内胆管结石多发于于肝左叶所致。

........

结论

关于胃癌的研究显示 IGF-1R 在胃癌组织中存在明显的过表达,且与肿瘤细胞的分化程度、浸润深度、淋巴结转移、TNM 分期相关联[41]。IGF-1R 在胃癌早期诊断、病情发展及预后生存情况等方而有着一定的参考价值。也有研究表明,HBV 感染可利用 Ras/Raf/MEK/ERK通路及 PI3K/AKT 通路控制肝细胞存活和病毒复制,从而参与 HCC 的发生、发展[9]。 另外,黄曲霉素 Bl 也可通过异常活化 IGF-1R 介导的通路而促进肝癌细胞增殖[42]。越来越多的研究证实,在肺癌组织中可检测到高表达的 IGF-1R,而且表达水平与肿瘤的分化程度、淋巴转移及临床分期相关[43-44]。Kim 等的研究显示 IGF-1R 与肺癌化疗反应及整体生存明显相关,对鳞状细胞癌的灵敏度高达 100%[10]。也有研究表明 IGF-1R 的表达与淋巴结转移和复发相关,高表达 IGF-1R者整体存活率比低表达 IGF-1R 者显著降低[11]。有关乳腺癌的研究表明:IGF-1R 在乳腺癌患者血清中的也高度表达[45-46]。但不同 TNM 分期和不同组织学类型间 IGF-1R 阳性表达率无明显差别[47]。前列腺癌[12]及宫颈癌[13]的相关研究结果示肿瘤细胞中 IGF-1R 的表达均较正常组织高。

.........

参考文献(略)

临床医学论文范文精选篇三:冬凌草素调控非小细胞肺癌细胞凋亡提高其放疗敏感性的作用研究

第 1 部分冬凌草素提高肺癌细胞放疗敏感性的研究

1.1 前言

《全国第三次死因回顾抽样调查报告》通过分析我国城乡、不同类型地区居民以恶性肿瘤为全部死因的死亡率水平、死亡构成及其变化趋势,发现随着居民生活水平的提高,医疗保健意识的加强,我国恶性肿瘤变化出现新的特征:传统高发肿瘤如食管癌、鼻咽癌、胃癌和宫颈癌死亡率及其构成呈明显下降趋势,且宫颈癌下降幅度尤为明显;而与环境、生活方式密切相关的恶性肿瘤如肺癌、肝癌、膀胱癌、结直肠癌和乳腺癌死亡率及其构成呈明显上升趋势,其中肺癌和乳腺癌变化最为显著,较过去 30 年分别增长了 5 倍和 1 倍。另外,该报告通过分析城乡恶性肿瘤构成比例,显示肺癌的发生率超过了肝癌,占全部恶性肿瘤死亡的 22.7%,成为我国恶性肿瘤死亡原因的首位。2014 年世界卫生组织发布的世界癌症报告显示,2012 年全球三大高发病率的恶性肿瘤分别为肺癌(180 万)、乳癌(170 万)、大肠癌(140 万),而高致死率的三大恶性肿瘤则分别是肺癌、肝癌、胃癌。每年全球有 420 万人死于癌症,其中每 5 名男性和每 6 名女性,就有 1 人在 75 岁之前患癌。

...........

1.2 材料和方法

肺癌细胞株 HCC827 (ATCC? CRL-2868?)和 SPC-A-1 购买于上海细胞库,并由实验室细胞房专门保存提供。冬凌草素(Oridonin)购买于美国 Siama 生物公司(货号为 O9639)。实验前用双蒸水将冬凌草素溶解并配成 10m M,放置于-20 度冰箱保存,根据实验条件用新鲜培养液将其稀释成适当的浓度。

........

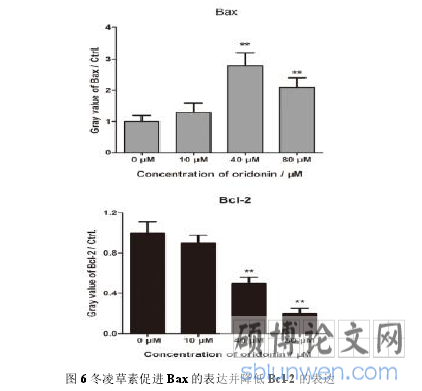

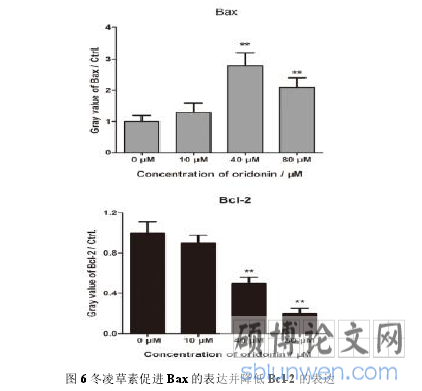

第 2 部分冬凌草素通过调控 BAX/BCL-2 表达来提高肺癌细胞放疗敏感性

2.1 前言

在过去三十年中,细胞凋亡已被深入研究,并被确定为发展和程序性细胞死亡的主要机制。1972 年,Kerret al 首先使用术语“凋亡”来描述细胞死亡的不同形态[25]。细胞凋亡受细胞内和/或细胞外信号调节,其特征在于靶向死亡的细胞的形态学变化,包括核碎裂和缩合,线粒体外膜透化(MOMP),膜泡,细胞皱缩和凋亡体形成[26]。研究表明细胞凋亡在正常发育和体内平衡中起重要作用。在线虫秀丽隐杆线虫的发展过程中,131 种细胞经历程序性细胞死亡过程[27]。在数字形成研究模型中,在高等脊椎动物中消除叉指网也需要程序性细胞死亡[28]。此外,细胞凋亡在免疫反应或消除损伤的细胞中也起到防御作用,可作为内环境稳定的调节卫士[29]。细胞凋亡是程序性细胞死亡的主要形式,受到最深入和广泛的研究。胱天蛋白酶(casepase)是普遍表达的半胱氨酸蛋白酶,在细胞凋亡中起主要作用。在生理情况下,胱天蛋白酶以无活性形式存在,其蛋白酶活性很低[30-31]。当细胞受到诱导死亡的相关刺激时,胱天蛋白酶的天冬氨酸残基经过切割,其 N 末端抑制结构域被去除,从而使其转变为活化状态[32]。虽然胱天蛋白酶主要与凋亡相关,但值得注意的是,一些胱天蛋白酶也参与细胞因子成熟和先天免疫[33]。凋亡的两个核心途径包括外源性死亡受体途径和内源性线粒体途径。外部途径由多种死亡受体活化启动,例如 Fas(CD95 / Apo1)、肿瘤坏死因子受体(TNFR)和 TNF相关的细胞凋亡诱导配体受体(TRAILR)等。当死亡信号刺激细胞时,死亡受体的细胞质结构域募集含有死亡结构域的衔接蛋白,例如 FADD(具有死亡结构域的 Fas 相关蛋白)和 TRADD(TNFR1 相关的死亡结构域),然后与胱天蛋白酶原 8 相互作用,并通过死亡效应结构域(DED)形成死亡诱导信号传导复合物(DISC)以传播凋亡信号。 Pro-caspase-8 在 DISC 中被激活,直接蛋白水解切割并激活半胱天冬酶-3。并且,活化的胱天蛋白酶-8 可通过切割 BH3-only 蛋白的 BID,产生截短的 BID(t BID),从而引起线粒体损伤[34]。内源性线粒体通路的活化促使线粒体外膜透化(MOMP)改变,可将细胞色素 c 释放到细胞质;Apaf-1 和前 caspase-9 被募集到细胞质中的细胞色素 c 上,以 1:1:1 摩尔比形成凋亡体[35],这些凋亡体激活凋亡效应蛋白 caspases-3、caspases-6 和 caspases-7,从

而导致细胞凋亡。

........

2.2 材料和方法

肺癌细胞株 HCC827 (ATCC? CRL-2868?)和 SPC-A-1 购买于上海细胞库,并由实验室细胞房专门保存提供。冬凌草素(Oridonin)购买于美国 Siama 生物公司(货号为 O9639)。实验前用双蒸水将冬凌草素溶解,并配成 10m M,放置于-20 度冰箱保存,然后在实验时根据条件用新鲜培养液稀释成适当的浓度。 2×转膜缓冲液:将 11.6g Tris (MW 121.14)、5.8g 甘氨酸(MW 75.07)、0.74gSDS 溶解于超纯水中,再加入 400 ml 甲醇,最后用超纯水定容至 1000ml。此溶液可室温保存,最好放 4℃冰箱。可反复使用 3~5 次,超过 5 次会影响转膜效率。对于小分子蛋白,可将 SDS 从缓冲液中去除。

..........

第 3 部分综述........... 28

3.1 冬凌草甲素概述........... 28

3.2 冬凌草甲素抗肿瘤机理.......28

3.2.1 冬凌草甲素的分子靶标.........28

3.2.2 冬凌草甲素相关转录因子和信号通路的调控机制.... 29

3.2.3 冬凌草甲素的免疫调节效应.........30

3.3 结语和展望........... 31

第 3 部分综述

3.1 冬凌草甲素概述

冬凌草甲素是从传统的中国草本红毛茛中分离出来的四环二萜类化合物,其中湖南的蔷薇或石菖蒲被认为是冬凌草甲素的最佳来源。冬凌草甲素分子式为C20H28O6,相对分子质量为 364,是一种味道极苦的无色棱柱状结晶化合物,它不溶于水,可溶于乙醚、甲醇、乙醇等有机溶剂[1]。在冬凌草甲素的结构中,与环外亚甲基共轭的环戊酮结构具有抗肿瘤、抗菌、抗病毒和抗炎等药理活性,当共轭结构解开或亚甲基饱和后,则便失去以上相关的药理和抗肿瘤作用[2-3]。大量文献证明冬凌草甲素能够通过作用于多种细胞靶标来调控细胞的增殖、凋亡、转移和粘附。Cui Q[4]等研究证明冬凌草甲素能够通过调节 He La 细胞中MAP-LC3 和 Beclin 1 的蛋白表达来介导相关自噬通路的激活;冬凌草甲素通过调控 MCF-7 人乳腺癌细胞中 p53 和 p21 蛋白表达来影响细胞的增殖能力[5]。另外,近来研究表明冬凌草甲素能够通过影响分子伴侣热休克蛋白(HSP)-70 1A 的表达与功能,进而影响 Jurkat 细胞内各种信号通路的活性[6]。在用包裹冬凌草甲素的纳米悬浮液处理 MCF-7 乳腺癌细胞后,抗凋亡蛋白 BCL-2 表达水平明显降低,细胞凋亡水平明显提高[7]。Huang HL[8]等研究表明,Oridonin 能够通过泛素-蛋白酶体系统来降低体外和体内 c-Myc 蛋白水平,提示冬凌草甲素能够通过影响蛋白的降解来抑制肿瘤的进展。Jin H[9]发现冬凌草甲素可通过抑制 AP-1 基因的表达来抑制结直肠癌细胞的增殖和转移,且这种调节是冬凌草甲素治疗中的初始效应。在冬凌草甲素治疗骨肉瘤的研究中发现,冬凌草甲素能够通过抑制抑凋亡蛋白的表达,促进凋亡蛋白 IAP 的表达,诱导细胞色素 c 的释放,活化半胱氨酸蛋白酶-9,半胱天冬酶-3 和聚切割(ADP-核糖)聚合酶(PARP)来促使肿瘤细胞发生凋亡[10]。此外,在体外肿瘤研究中,冬凌草甲素处理肿瘤细胞后,细胞线粒体总酪氨酸激酶活性和表皮生长因子受体 EGFR 表达均显著降低[11]。在冬凌草甲素治疗白血病的研究中发现,其可以激活 HPB-ALL 细胞中 caspase-3,下调抗凋亡蛋白 BCL-2 和 BCL-XL,以及上调促凋亡蛋白 BAX 和 BID 来直接激活细胞凋亡通路,从而引起细胞的凋亡,达到治疗的目的,因此冬凌草甲素被认为是一种潜在的抗白血病药物[12]。在一项抗癌蛋白的蛋白质组学鉴定研究中发现,具有生物学功能的活化冬凌草甲素能够明显上调 Hsp27、丝氨酸/苏氨酸激酶受体相关蛋白(STRAP)、蛋白磷酸酶(PPase)表达和下调与凋亡、细胞周期阻滞相关的异质核糖核蛋白(hn RNP)-E1 表达[13]。冬凌草甲素同时能够通过调节 SIRT1 核蛋白来诱导人多发性骨髓瘤 RPMI8266 细胞的凋亡和自噬[14]。

..........

结论

冬凌草甲素在免疫系统和促炎介质调节中发挥重要的作用。据报道冬凌草甲素能够促进不同免疫表型 T 调节(Treg)细胞的分化,并调节 T 辅助细胞 Th1/Th2平衡[28]。一项关于冬凌草甲素对细胞内肿瘤坏死因子 TNF-a 表达研究显示,冬凌草甲素能够增强内源性 TNF-a 的表达,并诱导其上游蛋白 Ik B 发生磷酸化[29]从而增强巨噬细胞的吞噬功能,另外其也可以通过诱导白细胞介素的合成来进一步增强巨噬细胞的吞噬能力[30]。此外,冬凌草甲素能够抑制促炎介质的释放,包括一氧化氮、TNF α、IL-1β和 IL-6,从而抑制 NF-κB 的 DNA 结合活性,进而提高巨噬细胞的免疫活性[31]。冬凌草甲素已经在不同细胞模型中显示出其对多种信号通路的调控作用。随着相关分子靶标的成功鉴定,其可以部分解释冬凌草甲素体外生物学的广泛作用,同时也表明冬凌草甲素作为抗肿瘤药物的可行性。因此,进一步研究冬凌草甲素对肿瘤影响机制是尤为必要的,这将为临床治疗肿瘤提供新的途径和思路。

.........

参考文献(略)