1 引言

1.1 研究目的与意义

1.1.1 调查研究目的

2015 年威海市农业人口 144.33 万人。在现有的生产技术条件下,威海市约有 12.8万农民处于“隐性失业”状态。然而,随着农村人口素质的提高和政府相应的政策扶持,我市农村人口进城经商比重逐步扩大。截至 2018 年底,全国农民累计创办 2505 万个中小微企业,为我国国民经济持续快速发展发挥着非常巨大的作用。本论文的主要目的是研究农民进城创办的小企业在员工知识水平、企业技术条件、发展规模、信贷难易程度、持有资金和所承受市场风险的能力等方方面面的困境,找到该类企业克服相应困难的对策,以帮助此类企业健康发展。

1.1.1 调查研究目的

2015 年威海市农业人口 144.33 万人。在现有的生产技术条件下,威海市约有 12.8万农民处于“隐性失业”状态。然而,随着农村人口素质的提高和政府相应的政策扶持,我市农村人口进城经商比重逐步扩大。截至 2018 年底,全国农民累计创办 2505 万个中小微企业,为我国国民经济持续快速发展发挥着非常巨大的作用。本论文的主要目的是研究农民进城创办的小企业在员工知识水平、企业技术条件、发展规模、信贷难易程度、持有资金和所承受市场风险的能力等方方面面的困境,找到该类企业克服相应困难的对策,以帮助此类企业健康发展。

1.1.2 调查研究意义

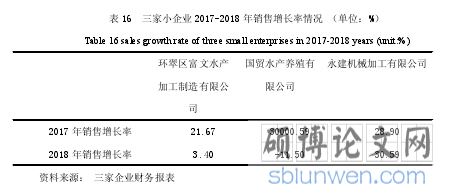

威海市农民进城创办的企业健康、快速持续发展,对经济增长的贡献越来越大,在威海市市场经济中的地位也越来越明显。威海市农民进城创办的企业已成为经济发展中迅速且具有活力的一支新生力量,是体制创新的推动力量, 是安排社会就业的载体。但是,由于农民自身知识水平、技术条件等的约束,使得此类企业发展规模小, 技术设备相对落后, 信贷困难, 缺乏资金, 承受市场风险的能力较小, 在同其他企业的市场竞争中体现出出生率高, 关闭率也高的特点,在很多方面存在着与自身发展不适应的情况。在经济快速发展过程中,该类农民急需系统而全面的对他们的企业经营发展方面有所帮助的支持。因此,本文以威海市三家小企业威海市环翠区富文水产加工制造有限公司、威海市国贸水产养殖有限公司、威海市永建机械加工有限公司为例,对威海市农民进城办企的发展问题进行研究,以促进此类农民经办的企业更好更快更健康的发展。

(1)有助于缓解就业压力,稳定经济社会秩序

农民进城办企的发展对稳定经济社会秩序、缓解威海市就业压力有重要影响。也可以促进就业,减轻社会压力,保持社会稳定。

威海市农民进城创办的企业健康、快速持续发展,对经济增长的贡献越来越大,在威海市市场经济中的地位也越来越明显。威海市农民进城创办的企业已成为经济发展中迅速且具有活力的一支新生力量,是体制创新的推动力量, 是安排社会就业的载体。但是,由于农民自身知识水平、技术条件等的约束,使得此类企业发展规模小, 技术设备相对落后, 信贷困难, 缺乏资金, 承受市场风险的能力较小, 在同其他企业的市场竞争中体现出出生率高, 关闭率也高的特点,在很多方面存在着与自身发展不适应的情况。在经济快速发展过程中,该类农民急需系统而全面的对他们的企业经营发展方面有所帮助的支持。因此,本文以威海市三家小企业威海市环翠区富文水产加工制造有限公司、威海市国贸水产养殖有限公司、威海市永建机械加工有限公司为例,对威海市农民进城办企的发展问题进行研究,以促进此类农民经办的企业更好更快更健康的发展。

(1)有助于缓解就业压力,稳定经济社会秩序

农民进城办企的发展对稳定经济社会秩序、缓解威海市就业压力有重要影响。也可以促进就业,减轻社会压力,保持社会稳定。

(2)为技术创新提供动力

这部分力量对经济的发展有着巨大的潜力,不少已经从早期的劳动密集型领域, 向基础设施、高新技术等领域拓展,成为产业链中的重要组成部分。通过对本文的研究,相信能更好的促进威海市农民进城办企的发展,以带动威海市全体中小企业发展,使其在社会经济中发挥越来越大的作用。

............................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

从国外相关文献可以看出,现有研究主要是对农民创业内涵的界定、农民创业意愿的影响因素这两个方面进行深入探究。

关于农民创业内涵的界定。Cole(1968)认为创业是建立、维持一个以盈利为目的业务活动。Kirzner(1978)认为创业是成功地预测未来的能力。Low(1988)认为创业是正确预测不完全市场和不均衡现象的套利行为与能力,他们主要是从创业的第一个方面进行说明。Shane(2000)在回顾之前农民创业的相关研究时,在前人的基础上,把农民创业定义为通过创建新组织、采用较新技术生产新产品、开辟新领域的一项活动。Gartner(2000)认为建立新的组织即为创业。Fonseca(2001)认为创业就是识别和利用机会,这个机会是有利可图的。Mc Elwee(2006)指出农民是某一类依附于土地兼业或是全职从事农业种植或牲畜养殖等农业活动这样的人,并以农业活动收入为主要收入来源,当这一类型的人开展“创业”活动时就称之为“农民创业”。

关于农民创业意愿的影响因素。Grilo and Thurik(2004)分析了欧洲部分地区的创业情况,得出性别、种族、年龄等人口统计量并不影响创业。Godin K、Clemens J andVeldhuis N(2008)认为创业文化、创业服务环境、政策环境、融资环境等环境要素会影响农民的创业意愿,因为在创业过程中和实现创业梦想过程中须面对和利用这些要素。英国伦敦商学院和美国百森商学院共同发起成立的研究项目 GEM 指出创业环境对创业产生显著影响,其中,创业环境由政府政策、金融支持、政府项目、市场开放程度(进入壁垒)研究开发转移、教育与培训、实体基础设施的可得性、商业环境和专业基础设施、文化及社会规范 9 个维度组成。Kader et al.(2009)认为不只是外部因素会影响农民创业行为,农民自身的个体特征等内部因素也会影响创业。在农民的个性特征方面,研究发现受教育程度、先后经历以及创业技能等都会对农民创业产生影响。Haugen (2008)调查了挪威乡村业后发现,农民创业者比其他普通农民的受教育程度要高,而且在职业身份认证的农业专业教育方面也高于非创业农民。Psaltopoulos et al.(2005)得出结论:通过先前经历中的“干中学”,农民创业者积累了创业所需的隐性知识,提高了管理技能,降低了其对于创业风险的感知。Pyysiainen et al.(2006)通过芬兰农场主的案例研究表明,当创业环境发生变化时,核心技能会影响农民创业者处理功能性任务的能力,进而影响创业绩效。该研究结果也在 De Wolf et al.(2007)对欧洲 6 国农民创业者的研究中得到了支持。

............................

2 相关理论基础

2.1 农民、农民进城、农民进城创办企业的相关理论

《城镇化进程中农民进城行为研究》中虞小强提到关于农民的概念,《汉典》的解释是:长时期从事农业生产的人。学术界从职业的角度来界定农民的概念,认为“农民就是从事农业生产的人员”; 我国法律界和政策制定的决策者根据 1958 年颁布的《中华人民共和国户口管理条例》用户籍标准来认定农民,认为“农民就是具有农村户口的居民”,从而在法律上把农民认定为具有“农业户口”身份的人。据此,艾君将农民的概念界定为“户口登记在农村并为农业户口的农村人”。 农民在不同的语境中代表不同的涵义,在不同的历史发展阶段也有其独特的涵义。鉴于我国二元户籍制度及其附属之上的诸如教育、就业、医疗、住房和其他福利保障等一系列制度,结合我国当前社会的实际情况,考虑到城镇化背景,以及本文研究的对象---农民进城行为,因此,有必要对其涵义进行明晰和界定。在此,本文采用艾君的观点,将农民界定为:“户口登记在农村并为农业户口的农村人”。

2.2 企业竞争战略相关理论

我国农民进城创办企业若想突破发展困境,务必要灵活的运用企业竞争战略相关理论,在当前的时代大环境下,根据企业的自身条件,找到合适的企业竞争战略,本研究将主要应用差异化经营和多元化经营理论。

2.2.1 差异化经营

所谓差异化经营,是指在同质化的产品市场中,企业为了应对激烈的市场竞争,在对目标市场进行充分调查的基础上,根据消费者消费需求的变化,对企业的产品、价格、地点和促销制定不同于竞争对手的策略,以达到建立比较竞争优势。差异化经营最早由美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael E.Porter)提出。迈克尔·波特(1985)在《竞争优势》中指出,差别化战略是将产品或公司提供的服务差别化,树立起一些全产业范围中具有独特性的东西。实现差别化战略可以有许多方式:设计名牌形象、技术上的独特、性能特点、顾客服务、商业网络及其它方面的独特性。最理想的情况是公司在几个方面都有其差别化特点。差别化战略的成功实施可以为企业带来高于行业平均水平的高收益。

从另一方面讲,差异化经营也有其弊端。波特提出,企业推行差别化战略在很多情况下会与抢占更大的市场份额的活动相矛盾,企业推行差别化战略需要具有排它性有思想准备。同时企业实施差异化经营战略要承担较高风险,差别化战略的实施总是伴随着很高的成本代价,但有时即便全产业范围内的顾客都了解公司的优势与不同,也并不是所有顾客愿意或有能力支付公司要求的高于行与平均水平的价格。

这部分力量对经济的发展有着巨大的潜力,不少已经从早期的劳动密集型领域, 向基础设施、高新技术等领域拓展,成为产业链中的重要组成部分。通过对本文的研究,相信能更好的促进威海市农民进城办企的发展,以带动威海市全体中小企业发展,使其在社会经济中发挥越来越大的作用。

............................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

从国外相关文献可以看出,现有研究主要是对农民创业内涵的界定、农民创业意愿的影响因素这两个方面进行深入探究。

关于农民创业内涵的界定。Cole(1968)认为创业是建立、维持一个以盈利为目的业务活动。Kirzner(1978)认为创业是成功地预测未来的能力。Low(1988)认为创业是正确预测不完全市场和不均衡现象的套利行为与能力,他们主要是从创业的第一个方面进行说明。Shane(2000)在回顾之前农民创业的相关研究时,在前人的基础上,把农民创业定义为通过创建新组织、采用较新技术生产新产品、开辟新领域的一项活动。Gartner(2000)认为建立新的组织即为创业。Fonseca(2001)认为创业就是识别和利用机会,这个机会是有利可图的。Mc Elwee(2006)指出农民是某一类依附于土地兼业或是全职从事农业种植或牲畜养殖等农业活动这样的人,并以农业活动收入为主要收入来源,当这一类型的人开展“创业”活动时就称之为“农民创业”。

关于农民创业意愿的影响因素。Grilo and Thurik(2004)分析了欧洲部分地区的创业情况,得出性别、种族、年龄等人口统计量并不影响创业。Godin K、Clemens J andVeldhuis N(2008)认为创业文化、创业服务环境、政策环境、融资环境等环境要素会影响农民的创业意愿,因为在创业过程中和实现创业梦想过程中须面对和利用这些要素。英国伦敦商学院和美国百森商学院共同发起成立的研究项目 GEM 指出创业环境对创业产生显著影响,其中,创业环境由政府政策、金融支持、政府项目、市场开放程度(进入壁垒)研究开发转移、教育与培训、实体基础设施的可得性、商业环境和专业基础设施、文化及社会规范 9 个维度组成。Kader et al.(2009)认为不只是外部因素会影响农民创业行为,农民自身的个体特征等内部因素也会影响创业。在农民的个性特征方面,研究发现受教育程度、先后经历以及创业技能等都会对农民创业产生影响。Haugen (2008)调查了挪威乡村业后发现,农民创业者比其他普通农民的受教育程度要高,而且在职业身份认证的农业专业教育方面也高于非创业农民。Psaltopoulos et al.(2005)得出结论:通过先前经历中的“干中学”,农民创业者积累了创业所需的隐性知识,提高了管理技能,降低了其对于创业风险的感知。Pyysiainen et al.(2006)通过芬兰农场主的案例研究表明,当创业环境发生变化时,核心技能会影响农民创业者处理功能性任务的能力,进而影响创业绩效。该研究结果也在 De Wolf et al.(2007)对欧洲 6 国农民创业者的研究中得到了支持。

............................

2 相关理论基础

2.1 农民、农民进城、农民进城创办企业的相关理论

《城镇化进程中农民进城行为研究》中虞小强提到关于农民的概念,《汉典》的解释是:长时期从事农业生产的人。学术界从职业的角度来界定农民的概念,认为“农民就是从事农业生产的人员”; 我国法律界和政策制定的决策者根据 1958 年颁布的《中华人民共和国户口管理条例》用户籍标准来认定农民,认为“农民就是具有农村户口的居民”,从而在法律上把农民认定为具有“农业户口”身份的人。据此,艾君将农民的概念界定为“户口登记在农村并为农业户口的农村人”。 农民在不同的语境中代表不同的涵义,在不同的历史发展阶段也有其独特的涵义。鉴于我国二元户籍制度及其附属之上的诸如教育、就业、医疗、住房和其他福利保障等一系列制度,结合我国当前社会的实际情况,考虑到城镇化背景,以及本文研究的对象---农民进城行为,因此,有必要对其涵义进行明晰和界定。在此,本文采用艾君的观点,将农民界定为:“户口登记在农村并为农业户口的农村人”。

关于进城的涵义,还没有一个统一的说法,在不同的语境下有不同的涵义。基于已有的有关进城的文献及研究,经过总结、归纳,可以根据农民的进城目的,大致将农民进城分为三类: 一是以打工为目的。二是以定居为目的。三是以去城镇赶集、探亲或访友的目的。从广义上讲,凡是为了进城落户,由农村居民转变为城镇居民的行为,都可以称之为农民进城行为。广义上的农民进城行为包括主动性进城行为和被动性进城行为,两者的区别在于进城决策的自主性程度的差异。比如,因城市扩张对周边农民征地,在相关的政策压力下,农民讨价还价的余地有限,进城决策的自主性程度较低,从而产生被动性进城行为。而主动性进城行为的发生,则是农民出于进城落户的目的,在既有相关政策的背景下,主动地根据主观因素和客观条件,决策是否进城的行为表现。从这个意义上讲,主动性进城行为较被动性进城行为在进城决策的自主性程度上要高。从狭义上讲,农民进城行为指农民的主动性进城行为。作为一种行为,农民进城行为具有以下特征:首先,从目的性来看,一种行为,其本身具有一定的目的性,其发生是在行为主体的主观意识的指导下完成的;其次,从能动性来看,行为是个人或群体在社会文化制度和个人价值观念的影响下,对刺激做出的能动反应;最后,从决策性来看,行为是行为主体根据主客观因素,综合评价而进行选择的过程,具有决策性。

.............................

.............................

我国农民进城创办企业若想突破发展困境,务必要灵活的运用企业竞争战略相关理论,在当前的时代大环境下,根据企业的自身条件,找到合适的企业竞争战略,本研究将主要应用差异化经营和多元化经营理论。

2.2.1 差异化经营

所谓差异化经营,是指在同质化的产品市场中,企业为了应对激烈的市场竞争,在对目标市场进行充分调查的基础上,根据消费者消费需求的变化,对企业的产品、价格、地点和促销制定不同于竞争对手的策略,以达到建立比较竞争优势。差异化经营最早由美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael E.Porter)提出。迈克尔·波特(1985)在《竞争优势》中指出,差别化战略是将产品或公司提供的服务差别化,树立起一些全产业范围中具有独特性的东西。实现差别化战略可以有许多方式:设计名牌形象、技术上的独特、性能特点、顾客服务、商业网络及其它方面的独特性。最理想的情况是公司在几个方面都有其差别化特点。差别化战略的成功实施可以为企业带来高于行业平均水平的高收益。

从另一方面讲,差异化经营也有其弊端。波特提出,企业推行差别化战略在很多情况下会与抢占更大的市场份额的活动相矛盾,企业推行差别化战略需要具有排它性有思想准备。同时企业实施差异化经营战略要承担较高风险,差别化战略的实施总是伴随着很高的成本代价,但有时即便全产业范围内的顾客都了解公司的优势与不同,也并不是所有顾客愿意或有能力支付公司要求的高于行与平均水平的价格。

2.2.2 多元化经营

多元化经营,是指企业尽量增大产品大类和品种,跨行业生产经营多种产品或业务,扩大企业的生产经营范围和市场范围,以充分发挥企业特长。多元化经营最早由美国学者伊戈尔·安索夫(H. I. Ansoff)提出。伊戈尔·安索夫(1957)在《多元化战略》一文中提出多元化就是用 “新的产品去开发新的市场”。彭罗斯(E. T. Penrose,1959)在其出版的《企业成长理论》中定义多元化是企业在基本保留原有产品生产线的情况下,扩展其生产活动,开展若干新产品 (包括中间产品) 的生产,并且这些新产品与原有产品在生产和营销中有很大的不同。鲁梅尔特(R. P. Rumelt,1974)进一步完善多元化经营战略提出,多元化战略是通过结合有限的多元化的实力、技能或目标,与原来活动相关联的新的活动方式表现出来的战略。多元化的实质是拓展进入新的领域,强调培植新的竞争优势和现有领域的壮大。20 世纪 90 年代,随着“协同效应”的提出,国外学者提出实施企业多元化经营的目的在于通过有效的资源利用和企业成长来适应市场需求,产生协同效应。 近些年,西方关于多元化经营的学术研究则重点放在绩效和风险问题上(莫斯·坎特,1992;安德鲁·坎贝尔,1999)。在多元化发展风险问题研究上,西方学者均支持多元化通常伴有高风险与高收益的情况,Lubatkin 和 Chatterje(1994)指出:多元化战略与风险的关系呈“U”型结构。

多元化经营,是指企业尽量增大产品大类和品种,跨行业生产经营多种产品或业务,扩大企业的生产经营范围和市场范围,以充分发挥企业特长。多元化经营最早由美国学者伊戈尔·安索夫(H. I. Ansoff)提出。伊戈尔·安索夫(1957)在《多元化战略》一文中提出多元化就是用 “新的产品去开发新的市场”。彭罗斯(E. T. Penrose,1959)在其出版的《企业成长理论》中定义多元化是企业在基本保留原有产品生产线的情况下,扩展其生产活动,开展若干新产品 (包括中间产品) 的生产,并且这些新产品与原有产品在生产和营销中有很大的不同。鲁梅尔特(R. P. Rumelt,1974)进一步完善多元化经营战略提出,多元化战略是通过结合有限的多元化的实力、技能或目标,与原来活动相关联的新的活动方式表现出来的战略。多元化的实质是拓展进入新的领域,强调培植新的竞争优势和现有领域的壮大。20 世纪 90 年代,随着“协同效应”的提出,国外学者提出实施企业多元化经营的目的在于通过有效的资源利用和企业成长来适应市场需求,产生协同效应。 近些年,西方关于多元化经营的学术研究则重点放在绩效和风险问题上(莫斯·坎特,1992;安德鲁·坎贝尔,1999)。在多元化发展风险问题研究上,西方学者均支持多元化通常伴有高风险与高收益的情况,Lubatkin 和 Chatterje(1994)指出:多元化战略与风险的关系呈“U”型结构。

.................................

3 农民进城创办小企业的现状分析.............................. 17

3.1 农民进城创办企业的发展状况........................17

3.1.1 农民创业属性为生存型创业 ..........................17

3.1.2 农民创业主要依托家庭...........................18

4 农民进城创办小企业发展中存在的问题............................................... 43

4.1 农民进城创办企业的基本困境....................................43

4.1.1 农民办企盲目性高...................................43

4.1.2 农民办企成功率较低.......................................43

5 解决农民进城创办小企业发展问题的对策................................. 54

5.1 完善和落实农民创业政策....................................54

5.1.1 落实农民创业信息化服务..............................54

5.1.2 畅通农民创业维权渠道...............................54

5 解决农民进城创办小企业发展问题的对策

5.1 完善和落实农民创业政策

5.1.1 落实农民创业信息化服务

为保障城乡劳动者平等创业权利,进一步清理针对农民户籍所在地限制等歧视性规定。实现创业信息全国联网化服务,为农民提供更多的创业机会。完善乡镇一体化的服务体系,有针对性地帮助农民熟悉国家政策、加强职业指导、职业介绍等公共就业举措。将农民纳入创业政策扶持范围,运用财政支持、创业投资引导和创业培训、政策性金融服务、小额担保贷款和贴息、生产经营场地和创业孵化基地等扶持政策,促进农民创业。

5.1.2 畅通农民创业维权渠道

推进劳动保障监察网络化管理,完善劳动保障违法行为排查预警、快速处置机制,健全举报投诉制度,依法查处用人单位侵害农民工权益的违法行为。畅通农民劳动争议仲裁绿色通道,简化受理立案程序,提高仲裁效率。

5.1.3 加强对农民创业的法律援助和服务工作

加强对农民创业的法律援助和服务工作,构建农民法律援助和服务网络,为符合要求的农民创业者、发展者提供有效的法律援助和服务工作。另外,还要尽可能简化申请援助的相关手续和流程,为农民提供方便。其次,加大普法力度,开设服务专线、咨询专线,或设立相应交流电台、广播,不断提高农民的法治意识和法律素质,引导农民合法理性维权。

5.1 完善和落实农民创业政策

5.1.1 落实农民创业信息化服务

为保障城乡劳动者平等创业权利,进一步清理针对农民户籍所在地限制等歧视性规定。实现创业信息全国联网化服务,为农民提供更多的创业机会。完善乡镇一体化的服务体系,有针对性地帮助农民熟悉国家政策、加强职业指导、职业介绍等公共就业举措。将农民纳入创业政策扶持范围,运用财政支持、创业投资引导和创业培训、政策性金融服务、小额担保贷款和贴息、生产经营场地和创业孵化基地等扶持政策,促进农民创业。

5.1.2 畅通农民创业维权渠道

推进劳动保障监察网络化管理,完善劳动保障违法行为排查预警、快速处置机制,健全举报投诉制度,依法查处用人单位侵害农民工权益的违法行为。畅通农民劳动争议仲裁绿色通道,简化受理立案程序,提高仲裁效率。

5.1.3 加强对农民创业的法律援助和服务工作

加强对农民创业的法律援助和服务工作,构建农民法律援助和服务网络,为符合要求的农民创业者、发展者提供有效的法律援助和服务工作。另外,还要尽可能简化申请援助的相关手续和流程,为农民提供方便。其次,加大普法力度,开设服务专线、咨询专线,或设立相应交流电台、广播,不断提高农民的法治意识和法律素质,引导农民合法理性维权。

....................................

5 解决农民进城创办小企业发展问题的对策

5.1 完善和落实农民创业政策

5.1.1 落实农民创业信息化服务

为保障城乡劳动者平等创业权利,进一步清理针对农民户籍所在地限制等歧视性规定。实现创业信息全国联网化服务,为农民提供更多的创业机会。完善乡镇一体化的服务体系,有针对性地帮助农民熟悉国家政策、加强职业指导、职业介绍等公共就业举措。将农民纳入创业政策扶持范围,运用财政支持、创业投资引导和创业培训、政策性金融服务、小额担保贷款和贴息、生产经营场地和创业孵化基地等扶持政策,促进农民创业。

5.1.2 畅通农民创业维权渠道

推进劳动保障监察网络化管理,完善劳动保障违法行为排查预警、快速处置机制,健全举报投诉制度,依法查处用人单位侵害农民工权益的违法行为。畅通农民劳动争议仲裁绿色通道,简化受理立案程序,提高仲裁效率。

5.1.3 加强对农民创业的法律援助和服务工作

5.1 完善和落实农民创业政策

5.1.1 落实农民创业信息化服务

为保障城乡劳动者平等创业权利,进一步清理针对农民户籍所在地限制等歧视性规定。实现创业信息全国联网化服务,为农民提供更多的创业机会。完善乡镇一体化的服务体系,有针对性地帮助农民熟悉国家政策、加强职业指导、职业介绍等公共就业举措。将农民纳入创业政策扶持范围,运用财政支持、创业投资引导和创业培训、政策性金融服务、小额担保贷款和贴息、生产经营场地和创业孵化基地等扶持政策,促进农民创业。

5.1.2 畅通农民创业维权渠道

推进劳动保障监察网络化管理,完善劳动保障违法行为排查预警、快速处置机制,健全举报投诉制度,依法查处用人单位侵害农民工权益的违法行为。畅通农民劳动争议仲裁绿色通道,简化受理立案程序,提高仲裁效率。

5.1.3 加强对农民创业的法律援助和服务工作

加强对农民创业的法律援助和服务工作,构建农民法律援助和服务网络,为符合要求的农民创业者、发展者提供有效的法律援助和服务工作。另外,还要尽可能简化申请援助的相关手续和流程,为农民提供方便。其次,加大普法力度,开设服务专线、咨询专线,或设立相应交流电台、广播,不断提高农民的法治意识和法律素质,引导农民合法理性维权。

参考文献(略)

参考文献(略)