本文是一篇财务管理论文,本文从雅戈尔金融资产配置和金融渠道获利两个维度衡量雅戈尔金融化程度,并在资产金融化基础上与行业金融化水平作对比,从而将雅戈尔金融化发展分为三阶段进行分析。在相关理论的基础上,从外部条件及内部因素分析雅戈尔金融化的动因,并探讨其不同阶段内的金融化活动产生的经济后果。

第一章 绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

最近几年,金融化正显著影响我国经济系统的运行,经济甚至在总体上过度金融化(刘锡良和文书洋[1],2018)。经济金融化的一个外在表现是银行等金融业对国内生产总值的贡献逐渐增大,经济“脱实向虚”。根据国家统计局发布的消息,金融增加值与GDP的比值在2015年为8.17%,相对于2005年的4%,翻了一番。而在2020年,金融增加值与GDP的比值达到8.27%的峰值,数值为84070.1亿元。实际上,金融业增加值增长速率超过GDP的格局从2005年之后一直维持至今。金融的初心应该是服务实体,不应与实体经济脱节而独自发展。但是,现如今的现象为:本该投放在实体经济的资金,以一种“钱生钱”的模式在金融体系内部反复轮回,泡沫经济日益膨胀。

财务管理论文怎么写

正常而言,传统的生产制造业以配置固定资产、研发创新作为主要投资活动,以增强企业竞争力。然而,金融投资日益成为实体企业不能自拔的投资选择。这是经济金融化的另一个体现,即实体企业把过多的资金投放到金融资本市场,忽视实体主业经营,具体体现为配置大量的金融资产、减少实体投资。实体企业金融化的背后原因,是收益率的不对等。目前,我国经济进入新常态,传统制造业陷入供求过剩、需求不足的瓶颈,企业面临成本加高、收入低下的艰难处境。反观金融部门,金融投资政策不断放松,金融产品日新月异,金融利润节节攀升,金融部门拥有超额的收益率。因此,去金融市场分一杯羹成为挽救实体企业业绩亏损的救命稻草。

实体企业适时适度参与金融活动,一能实现资产的增值保值,提高资产的变现能力;二可以将从金融资本市场获得的高额收益拿来“哺育”主业,支持主营业务的发展。然而,实体企业盲目金融化之后,原有实体业务逐渐被挤压,使得核心产品渐渐失去影响力,企业发展趋于停滞。同时,巨大的风险问题潜藏在企业金融化之中。众所周知,金融市场与汇率、利率、政策等紧密挂钩,一是收益不确定,二是损失概率大,由此引发的风险远高于实体企业经营。实体企业作为经济不可或缺的重要依托,一旦蜂拥而上参与金融活动,实体经济的基础性地位将会被严重摧毁,由此引发不可补救的损失。

..................................

1.2国内外文献综述

1.2.1金融化的定义

关于金融化的定义,可以追溯到Arrighi(1994)的研究。该学者的研究指出:除了传统的商品贸易渠道,金融也是利润积累的一种方式[2]。随后,又有研究者发现,金融资产在社会经济利润中的影响力愈加明显,初步认为经济趋向于金融化发展(Dore[3],2002;Epstein[4],2003)。Krippner(2005)进一步完善了金融化的概念:社会经济利润越来越多地由金融创造而不是商品贸易[5]。关于“金融”的内涵,Epstein解读为“金融参与者”、“金融活动”、“金融市场”和“金融机构”。接着,金融化也随之被解释为金融部门地位提高、金融支配经济发展,以及金融资产是社会资产的主要构成(Orhangazi[6],2008)。而微观层面则体现在,非金融企业青睐于投资周期短的资产,从而将更多资源投放到金融领域,促使企业金融化程度愈演愈烈(Davis[7],2018)。

不同于外国学者,我国学者研究“金融化”时多使用“虚拟经济”概念而非“经济金融化”。以王广谦(1996)为代表的学者是最早给金融化下定义的,他指出,金融创造的财富在国民收入中的比重越来越多,即“经济货币化”,也就是“经济金融”或“经济虚拟化”[8]。随后,刘骏民(1996)的相关研究阐明:虚拟资本的日益膨胀将会对正常经济发展产生威胁,当虚拟资本的膨胀速度超过正常经济发展速度之时,称之为“经济虚拟化” [9]。在此,他认为的虚拟资本主要是指证券业。成思危(1999)的观点与王广谦基本一致,并在此基础上提出金融化是相对独立于实体经济之外的虚拟资本的自我运行、自我增值[10]。

随着我国金融化程度加深,出现了“企业金融化”(宋军和陆旸[11],2015;刘丽娜和马亚民[12],2018)、“企业金融资产配置”(张慕濒和孙亚琼[13],2014;戚聿东和张任之[14],2018)等用来形容实体企业金融资产投资比例增加的概念。这些概念都是站在实体企业角度来定义金融化的,其中,蔡明荣和任世驰(2014)给出的定义是最完整的。他们从行为和结果维度定义,行为上,表现为实体企业把更多的资源集中到非生产性投资业务,如配置金融资产和投资房地产;

...................................

第二章 相关概述与理论基础

2.1相关概述的界定与说明

2.1.1实体企业金融化的内涵

基于Krippner (2005)、王红建等(2017)将房地产业与传统金融业(银行、保险、证券)作为泛金融业的讨论[5] [48],本文将除了金融、地产之外的企业称之为“非金融企业”,即“实体企业”。

为此,依据前文对文献的整理,实体企业金融化有两个表现:一体现在投资意愿,即对追捧金融资产的热情很高,却持观望态度对待实体资产;二反映到投资结果,即产品、服务等对企业利润的影响越来越小,由金融收益取而代之。关于实体企业金融化概念,本文借鉴了Demir[18](2009)、张成思[16](2019)等学者的研究来定义:实体企业出于逐利的天性,为了到金融市场分一杯羹而把更多资源配置到金融市场而非产品要素市场,如购买股票、债券、金融衍生品等以及参股金融机构,增加对金融市场的投资而减少机器等设备的实体投资。

2.1.2实体企业金融化度量

对于实体企业金融化度量,国内外学者都是站在不同角度使用了不同的指标作为衡量标准。目前来看,被广泛用于度量企业金融化的两个维度是:资产金融化和收益金融化。本文借鉴了“Penman-Nissim”分析框架(2001,2009),划分金融资产和经营资产,并进一步区别经营资产收益和金融资产收益[58][59]。两种度量方法如下:

(1)资产金融化

资产金融化是企业意愿行为的体现。指标值越大,表示企业愈偏好金融资产,金融化程度愈深。计算公式如下:

资产金融化=金融资产/总资产×100%

关于金融资产的范围,现有研究仍未收敛。金融资产范围可以从不同角度界定,学术界众说纷坛。一是以宋军和陆旸(2015)、杜勇等(2017)等学者为代表,这类观点划分的金融资产范畴不包括货币资金[11] [50]。二是以张成思(2019)为代表的广义金融资产观,在其研究中使用了货币资金[16]。另外,对于判断长期股权投资类属于经营性资产抑或是金融资产,学者各抒己见。

因此,存在广义及狭义口径的区别。前者是包括货币资金和长期股权投资在内的金融资产,后者是除了这两者以外的金融资产。

................................

2.2 理论基础

2.2.1 “投资替代”理论

“投资替代”理论核心观念在于,作为理性市场的主体,实体企业金融化纯粹是为了套利。受到利润最大化的驱使,企业在做投资决策时,会反复估量投资机器设备等带来的回报及金融投资收益率。若金融收益率很高,而实体投资回报率遥不可及时,企业会从事金融活动而放弃传统的生产性投资;反之,企业就会投资实体资产(Orhangazi[6],2008;Demir[18],2009)。

“投资替代”被用来描述企业投资行为改变的现象。一方面,金融危机过后,制造业市场需求总体饱和,实体企业发展乏力。成本上升、产能过剩等恶劣实业环境,使得实业利润空间不断被挤压。另一方面,金融业蒸蒸日上,成为暴利行业。金融领域投资利润率高、回报快。实体企业为了解决发展困境,在逐利本性的驱使下,纷纷将资金投向金融业。

另外,资金是有限的,当资金都流向金融和地产行业时,相应造成实体投资的减少,产生“挤出”效应。实体投资和金融投资两者是“此增彼涨”的关系。如果从金融业获得的投资回报高于实体投资,企业倾向于金融投资,实业投资份额自动减少。企业金融化会把实体投资挤兑出去(王红建等[48],2017)。

2.2.2 “蓄水池效应”理论

“蓄水池效应”核心观点在于,企业配置金融资产是一种资金储备行为,它能在企业面临债务偿还、主业发展资金短缺等困境时,要么通过金融收益要么凭借金融资产出售来提供资金支持。一般来说,金融资产是货币资金以外流动性极好的资产,因而非金融企业进行金融资产配置活动会产生“蓄水池”效果,从而有效防止企业资金链断裂风险的发生(胡奕明等[45],2017)。

“蓄水池”理论是在我国民营企业融资困难的融资约束背景下提出的。由于银行的区别对待,在向风险高、资金短缺的新型企业放贷时,条件苛刻,这些企业较难获得银行资金支持,也因此失去了很多投资机会。企业为了解决融资约束,会通过发展好的业务逐步积累资金,将闲置现金配置到金融资产,达到盘活资金的效果。既充分发挥闲置资金作用、获得额外短期收益,又能有效贮备资金。例如,配置交易类金融资产,当急需资金时就可以出售金融资产来换取现金。如此一来,企业不但节省了融资成本,又可以高效打通资金来源,“哺育”主业。

........................

第三章 雅戈尔公司及其金融化的财务表现 ........................... 16

3.1 雅戈尔公司基本情况介绍 ............................. 16

3.1.1 雅戈尔公司简介 ................................ 16

3.1.2 雅戈尔金融化发展历程 ...................... 18

第四章 雅戈尔金融化的动因分析 .............................. 31

4.1外部条件分析 ............................ 31

4.1.1从外部宏观环境状况分析 ............................. 31

4.1.2从金融投资获利能力分析 ......................... 35

第五章 雅戈尔金融化的经济后果分析 ........................... 43

5.1基于财务指标的评价 ............................. 43

5.1.1雅戈尔三阶段金融化盈利能力分析 ..................... 43

5.1.2雅戈尔三阶段金融化成长能力分析 ......................... 50

第五章 雅戈尔金融化的经济后果分析

5.1基于财务指标的评价

根据前文对雅戈尔金融化进程的阶段划分可知,雅戈尔金融化起步时间早、持续时间长,阶段特征明显:金融化初步阶段(2000年—2006年)、金融化过度阶段(2007年—2017年),以及去金融化阶段(2018年至今)。本节从雅戈尔盈利能力、成长能力、偿债能力和营运能力共四个方面对其金融化的三个阶段进行财务分析。

5.1.1雅戈尔三阶段金融化盈利能力分析

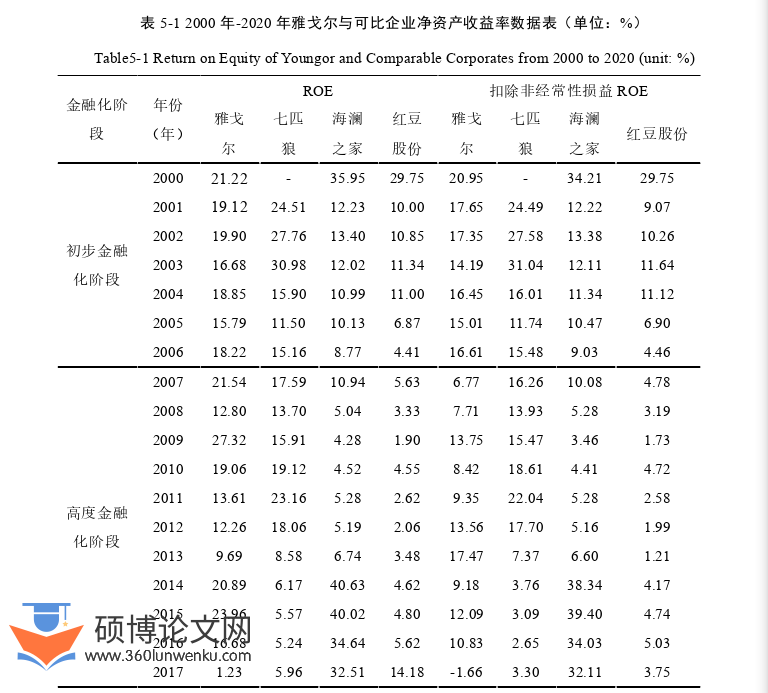

借助盈利能力分析,可以探究雅戈尔金融化行为下企业获取利润的能力,对企业经营状况有一个初步判断。本文选取了净资产收益率(ROE)、主营业务利润率等作为衡量指标,并以行业内经营状况接近的竞争企业作为对比分析。

(1)ROE指标和扣非ROE指标

企业金融化收益包含在ROE指标内,用该指标可以反映雅戈尔综合盈利能力。同时为了避免金融投资收益对企业利润造成的影响,本文在此还引用了扣除非经常性损益的ROE作为辅助分析。需要说明的是,扣非ROE扣除了包括雅戈尔持有可供出售金融资产等金融资产取得的投资收益在内的非实体主营业务,因此可以衡量雅戈尔原有主业的盈利状况。通过整理数据得到表5-1,并作图5-1和图5-2。

财务管理论文参考

....................................

第六章 研究结论与启示

6.1研究结论

本文从雅戈尔金融资产配置和金融渠道获利两个维度衡量雅戈尔金融化程度,并在资产金融化基础上与行业金融化水平作对比,从而将雅戈尔金融化发展分为三阶段进行分析。在相关理论的基础上,从外部条件及内部因素分析雅戈尔金融化的动因,并探讨其不同阶段内的金融化活动产生的经济后果,最终得到以下结论:

一方面,根据目前学术界对实体企业金融化动因的研究,本文分析认为,雅戈尔金融化倾向于“投资替代”,是资本的逐利性行为。在经济大环境的影响下,传统制造业生产过剩、利润摊薄,雅戈尔所处的服装纺织行业利润上升空间有限。截然相反,金融部门发展繁荣,将资金投放到金融市场能在短期内快速获取高额收益,金融收益率远高于实业收益率。雅戈尔初步金融化尝到甜头之后,在“逐利”的驱使下,毅然决然走上了金融化之路。此外,也存在试图通过金融发展分散服装经营业务风险的动机。而在意识参股金融机构可以实现资本的运作协同之后,这更加坚定了雅戈尔金融化的决心,甚至提出“产业+金融化”的战略。

另一方面,本文从财务指标、对服装主业经营的影响以及风险状况三个方面出发,分别对雅戈尔三个不同的金融化阶段进行经济后果评价。分析发现,第一,金融化初级阶段,雅戈尔聚焦主业,将主要精力集中在发展服装主业。由于金融化程度不高,没有挤压服装主业的发展,在某种程度上对盈利能力等存在促进作用。第二,随着雅戈尔深化金融化,金融利润美化了企业短期业绩,同时也造成了企业愈发依赖金融投资。由此带来的是雅戈尔金融投资热情持续高涨,企业创新研发活动缺少、实业投资率下降。而由于对主业关注、投入的不足,使得雅戈尔主营业务利润率低于行业竞争对手。此外,雅戈尔金融化还伴随着企业整体风险的上升,对企业偿债能力、成长能力、盈利能力等都造成了或多或少的破坏,妨碍企业成长。第三,雅戈尔也意识到自身创新发展动力不足,服装主业发展停滞,而且业绩受到金融收益的波动很大,于是开始了去金融化进程。在去金融化的前两年内,雅戈尔将处置投资所得的资金用于“反哺”主业,加大研发投入,使得服装业务收入有所上升。

参考文献(略)