第一章 绪论

1.1 研究背景

越来越多的文献发现新闻报道具有显著的经济意义。新闻报道会影响到贸易[1,2]、差价[2]、定价[3,4]、企业价值[5]以及共同基金[6]的选择。Fang 和 Peress[3]研究了媒体报道与预期股票收益之间的关系,发现在控制了许多众所周知的风险因素后,没有媒体报道的股票的收益会高于有很高媒体报道率的股票。这一结果对小规模股票以及高个人持有率、低跟踪分析、高特质波动率的股票来说表现更显著,反映出信息的传播幅度影响着股票收益。媒体的新闻报道能够减少公众的“理性无知”(rational ignorance)[7],也能够约束管理层的自利行为,发挥外部监督作用[8]。孔东民等的研究[9]发现媒体的报道能够在不同层面上对中国上市公司的表现进行监督和治理。首先,媒体的报道能够对管理层出于自利而发生的、会损害中小股东利益的违规行为进行有效约束。其次,媒体的新闻报道可以促使上市公司提高经营水平并及时履行社会责任。最后,当信息不对称的程度越大,那么媒体的外部监督和治理作用显得尤为必要。然而,McCarthy 和 Dolfsma 的研究[10]整合了许多相关的研究结果以证实媒体通过选择报道的内容、范围、措辞、报道频率和报道语气,对经济存在着非中立性的影响。他们得到了如下发现:(1)媒体的新闻报道提供了公众关注的议题;(2)媒体新闻报道影响着公众关于风险的认知,主要是表现在非对称性地报道危机和风险,强调可能存在的负面结果多于正面结果;(3)媒体的新闻报道会影响到选举及其结果;(4)媒体的新闻报道影响着公众对公司管理者、对公司声誉以及对公司产品的看法;(5)媒体的新闻报道会影响到读者的消费情绪和投资者情绪;(6)媒体的新闻报道会影响到上市公司的经营情绪、公司层面和市场层面的行为。因此,他们认为媒体的新闻报道不是中立性的:媒体的新闻报道在一定程度上会左右社会公众对于现实的认知。也就是说,媒体不仅报道新闻,而且塑造新闻。

.........

1.2 研究意义

本研究旨在通过梳理媒体负面报道偏见、融资摩擦以及公司业绩之间的内在作用和联系,并结合政府经济干预这一外部因素和公司规模、公司控股性质这些内在特征因素,深入地探讨媒体的负面报道偏见从资本信息环境和投资者行为角度对上市公司的经营和发展形成的影响。研究不仅体现了信息经济学、行为金融学以及财务管理方面理论的交叉融合和应用,也为媒体的经济影响这一主题提出了一个探索性的研究角度。本研究的意义主要体现在:首先,基于以往关于媒体报道的公司治理作用的研究,本文从媒体偏见的角度对媒体的经济影响进行了细化,以媒体的负面报道偏见为研究核心,对其造成的经济影响进行了深入探讨,尤其是扩展了媒体报道对资本市场信息环境和对上市公司融资环境的影响。其次,结合了信息经济学、财务管理、行为金融学等领域的理论和思想,考虑了融资摩擦的中介效应和政府经济干预、公司规模以及公司控股性质的调节效应,对媒体负面报道偏见和上市公司业绩之间的关系进行了多维度分析,并根据其内在联系建立了概念模型,为这一主题的研究提供了一定的微观基础。首先,本研究能够证实媒体的负面报道偏见这一普遍存在的现象对公司业绩造成的影响,说明产生这种影响的路径和涉及的关键因素,有利于深化媒体、企业、投资者和政府等相关方面对该现象的认知和重视;其次,本研究的结论可以为不同主体正确应对媒体负面报道偏见提供相应的理论指导,有利于从多方面缓解其可能造成的负面影响。具体来说,可以促进媒体提高职业道德和社会责任感,通过客观真实地报道新闻来发挥外部监督治理的职能;可以推动相关部门加强对媒体行为的监督和规范,以此减少信息不对称,保障资本市场信息质量;可以帮助投资者提高认知水平和对相关信息的辨别能力,建立起专业的、理性的投资观念。最后,本研究为合理看待媒体的负面报道偏见提供了一个新的角度,即将企业面临的外部环境和企业自身特征相结合,正确认识到媒体的负面报道偏见因公司规模和控股性质的不同而对其经营业绩造成的差异性影响,以及政府经济干预作为外部力量在其中所起到的作用,有利于企业根据自身特点更好地利用经济政策的作用力实现长期发展。

............

第二章 文献综述

2.1 媒体在资本信息市场中的基本职能

市场上的大量信息是通过媒体传播的[2,19],媒体报道通过以下途径影响着公司的信息环境:通过媒体活动创造新信息,通过不同渠道汇集信息资源,定时向专业投资者、非专业投资者、管理者、政策制定者以及其他市场参与主体传播相关信息。因此,媒体具备信息中介和公司治理两大基本职能。一方面,媒体收集整合、分析加工信息,然后向社会公众传播信息,这不仅降低了信息使用者获取信息的成本,也缓解了信息不对称问题,正如 Fang 和 Peress[3]认为,媒体的信息传播可以缓解普遍存在的信息摩擦问题。Bushee 等[2]研究了新闻媒体的信息中介作用,认为这一作用体现在媒体为其他方提供着及时的、有用的信息,即未被发布的、未被披露的、未被传播的信息。他认为新闻媒体通过汇集、传播信息甚至创造新信息来塑造上市公司的外部信息环境。Dyck 和 Zingales[20]同样认为信息通过媒体被收集整合,进而有效地传播于社会公众和企业之间。另一方面,媒体的新闻报道降低了信息不对称性,提高了投资者和外部机构对公司管理层的监督能力,同时声誉机制的作用或行政干预介入的可能会增加管理者的违约成本,从而有效缓解代理问题,由此而言,媒体新闻报道在揭露公司管理存在的问题、督促董事会整改违规行为、保护中小投资者利益等方面发挥着积极的影响,体现出媒体具有一定的公司治理作用。Blankespoor 等[21],Bushee 等[2], Miller[22]以及 Soltes[23]从财务和会计角度研究了媒体的新闻传播造成的影响,而许多国内外学者,包括 Tetlock[24]、Fang 和Peress[3]、郑志刚等[25],研究了媒体报道新闻的语气对投资者情绪的影响,以及会对资产定价和投资者决策产生的作用。

.......

2.2 媒体报道偏见

媒体的报道会由于读者偏好[26]、媒体人的个人目的[27]或广告对象之间的关系[20,28]引致的利益冲突而出现倾向性,这表现为媒体偏见。Gentzkow[29]媒体偏见是指媒体有选择性地遗漏、挑选词句,从而改变信息的可信度,以形成与实际情况并不相符的描述。许多学者研究了媒体偏见[26,29,30],他们的研究结果认为许多媒体都存在偏向于报道轰动性新闻而吸引其读者关注度的动机。Jensen[31]提出的媒体有偏论(media bias)认为媒体追逐热点新闻迎合读者关注的行为会引发报道新闻时的偏见。媒体偏见表现为多种形式,许多研究都证实了媒体偏见是显著的。现有研究中,Mullainathan 和 Shleifer[26]以及 Gentzkow 和 Shapiro[29]将媒体偏见主要划分为以下两种类型:“意识偏见”(ideology bias),指媒体试图引导投资者朝向某一方向看问题;“构饰偏见”(spin bias)指媒体报道为了吸引公众更多的关注,以一种夸张的口吻,构造一个令人印象深刻的故事或是在报道的内容中大量采用支持其偏见的佐证材料,以达到以偏概全的作用。美国报纸编辑协会(ASNE)对媒体偏见表现进行了一次民意测验,得到了以下三种结果:“对于事实没有无偏的、中立的态度”:30%“通过加工新闻使之符合报道的议题”:29%“对某一社会性和政治性组织进行偏袒”:29%各种研究对于媒体偏见的解释都不尽相同,因此提出的模型也存在差异。Gentzkow 和 Shapiro[29]、Mullainathan 和 Shleifer[26]以及 Baron[27]提出的对于媒体偏见的三种模型最为经典。Gentzkow 和 Shapiro[29]的模型中并没有讨论受到媒体偏见的一方,而且他们把媒体偏见解释为存在信息损失(information loss)。Mullainathan 和 Shleifer[26]认为新闻读者是受到媒体偏见影响的一方。而 Baron[27]假定媒体人是有偏的。所有这些关于媒体偏见的研究都假定信息是有成本的。因此,他们的研究都探讨的是存在利益冲突的情况下,媒体通过非对称性报道导致的信息损失。Groseclose 和 Milyo[30]、Gentzkow 和 Shapiro[29]和 Str mberg[32]认为媒体报道公司信息时存在选择机制(Selection Mechanism),即媒体在对公司进行报道时存在一定的偏见(bias)或倾向性(slant)。Reuter 等[33]的研究证实了金融财经类媒体具有报道偏见,而且这一偏见会对共同基金的现金流入造成影响。Bignon等[34]的研究支持了这一观点,认为媒体在报道与上市公司相关的新闻时存在偏见,而媒体维持运营的资金来源影响着这一偏见。Solomon 和 Soltes[6]的研究发现同时期的纸质媒体会偏向于报道更多资本市场的极端收益事件。

.......

第三章 概念界定、理论基础和研究假设 ....... 21

3.1 主要概念界定 ...........21

3.1.1 媒体负面报道偏见 ..........21

3.1.2 融资摩擦 .........21

3.1.3 政府经济干预 .....21

3.2 理论基础 ......21

3.3 研究假设 ......24

第四章 研究设计 ....31

4.1 变量选择 ......31

4.1.1 因变量 ...........31

4.1.2 自变量 ...........31

4.1.3 中介变量 .........32

4.1.4 调节变量 .........33

4.2 模型设定 ......35

4.3 样本选择与数据来源 .....36

第五章 实证检验与结果分析 ............38

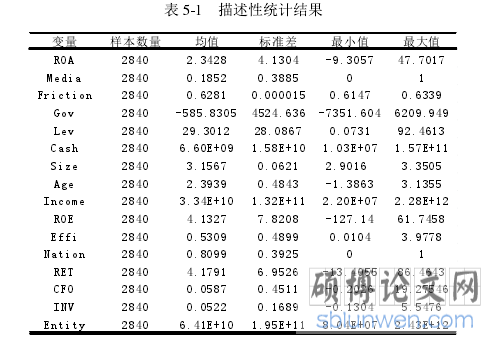

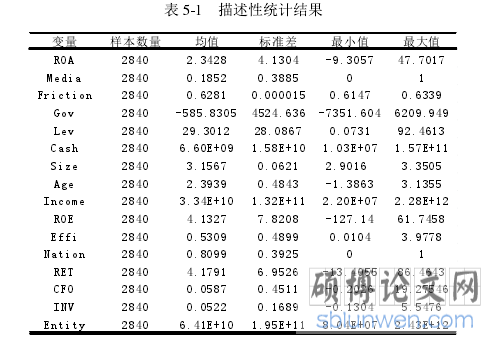

5.1 描述性统计分析..........38

5.2 相关性分析.....38

5.3 多元回归分析............40

5.4 稳健性检验.....44

5.5 管理学意义.....46

第五章 实证检验与结果分析

5.1 描述性统计分析

表 5-1 显示了本研究中各变量的描述性统计结果,可以看到变量 ROA、Gov、Lev、Age、ROE、Effi、RET、CFO 等的最大值和最小值相差较大,极差较大反映出观测值间离散程度较大,这是因为本文的研究对象涵盖 13 个行业(包括农林牧渔业、采掘业、制造业、电力煤气业、建筑业、交通运输业、批发零售业、房地产业、餐饮业、文化传播业、社会服务业、信息技术业、综合业),研究样本本身存在特征上的差异,因此导致公司业绩、公司偿债能力、公司上市年限、公司净资产收益率、资产回报率以及资产周转率等变量的观测值也存在较大差异。此外,政府经济干预变量的标准差较大,代表该变量大部分的观测值与其平均值之间存在较大差异,反映了该变量的观测值较为离散,这是因为政府经济干预这一指标是根据相关变量合成的综合指标(见第四章),每一时期的宏观经济政策都会根据经济现状的变化而发生相应的调整,因此政府经济干预变量的观测值表现为具有较强的离散性。公司业绩变量 ROA 与媒体负面报道偏见变量 Media 之间的系数为-0.08,在 1%的水平上显著,说明公司业绩与媒体负面报道之间存在显著的负向关系。公司业绩变量 ROA 与公司融资摩擦变量 Friction 之间的相关系数并不显著(r=0.067,p>0.1)。公司业绩变量 ROA 与政府经济干预变量 Gov 之间的系数为 0.257,在 1%的水平上显著,意味着政府经济干预与公司业绩之间存在显著的正向关系。公司业绩变量 ROA 与公司控股性质 Nation、公司规模 Size、总资产Entity、现金持有量 cash、自由现金流量比率 CFO 和营业收入 Income 之间的相关系数为负,且均在 1%的水平上显著,说明公司是否为国有控股、公司的规模大小、公司的资产总量、现金流量以及经营收入都与公司业绩存在显著的负向关系。此外,公司业绩变量 ROA 与公司上市年限 Age、资产负债率 Lev、资产周转率 Effi、净资产收益率 ROE、投资回报率 RET 之间的相关系数为负,且均在1%的水平上显著,说明公司的上市时间、偿债能力、投资收益和盈利能力与公司业绩存在显著的正向关系。

.........

结论

本文选取了 2011—2015 年沪市 A 股的 142 家上市公司作为研究对象,基于信息经济学、财务管理和投资者心理等方面的理论,对以下问题进行了研究:(1)基于投资者信息环境的角度,媒体的负面报道偏见对公司业绩的影响是否会通过公司受到的外部融资摩擦这一路径产生?政府经济干预作为外生性因素是否会对这一关系造成影响?(2)公司规模和公司控股性质这些公司的内生性特征因素是否会影响到媒体报道负面新闻的偏见与公司业绩的关系?我们的研究发现,媒体对上市公司的负面报道偏见会对其业绩造成损害,媒体的负面报道偏见对融资摩擦有较显著的正向影响,即媒体的负面报道偏见会加剧上市公司在资本市场中的融资摩擦,融资摩擦在媒体负面报道偏见和公司业绩的关系之间起中介作用,但属于部分中介。政府经济干预对公司融资摩擦和公司业绩之间的关系有显著的负向调节作用,政府经济干预程度越强,融资摩擦对公司业绩造成的损害作用就越被弱化。融资摩擦的程度越大,公司业绩受到的损害也越大,考虑政府经济干预的调节作用后可以发现,当政府经济干预弱的时候,随着融资摩擦程度增加,对公司业绩造成的负向影响也更强烈;当政府经济干预强的时候,融资摩擦增加对公司业绩造成的负向影响明显趋于缓和。公司规模对媒体负面报道偏见和公司业绩之间的关系有显著的正向调节作用,公司规模越大,媒体的负面报道偏见对公司业绩造成的损害就越大,公司规模越小,媒体的负面报道偏见对公司业绩造成的损害就越小。无论是否存在媒体负面报道偏见,比起小规模上市公司,规模越大的上市公司,其业绩表现也越好。当公司规模大时,媒体负面报道的存在会损害公司业绩。当公司规模小时,媒体负面报道的存在会提升公司业绩。公司控股性质对媒体报道负面新闻的偏见和公司业绩之间的关系存在显著的正向调节作用,即与国有控股的上市公司相比,非国有控股上市公司受到媒体负面报道对业绩的损害更严重。不考虑媒体负面报道偏见的存在时,比起国有控股的上市公司,非国有控股的上市公司的公司业绩更好。但比起国有控股的上市公司,媒体负面报道偏见的存在对非国有控股的上市公司的业绩的损害更大。

..........

参考文献(略)