1 绪论

1.1 研究问题

改革开放后,个人和社会对高等教育的需求增大,高校规模急速扩张,高校发展模式由计划经济体制转变为市场需求主导模式。然而,受制于有限的国家财政经费,我国高校教育经费供不应求的矛盾日益突出,以筹集资金、满足高校发展需求的大学教育基金会的出现成为必然。大学教育基金会是由大学依法成立的非营利性社会组织,面向海内外筹资资金,并通过对资金有效管理和保值增值来支撑学校教育事业发展①。我国大学教育基金会的发展始于 1994 年清华大学教育基金会成立。根据基金会中心网数据显示,截至 2018 年 6 月,全国共有 6576家基金会,其中大学教育基金会共有 488 家,占比 7.2%②。大学教育基金会的相继成立,标志着我国大学的筹资工作从被动、分散地接受捐赠阶段发展到主动、系统地计划筹款工作阶段,大学筹资工作正在逐步走向规范化和专业化。根据2016 年末基金会财务数据显示,全国基金会总资产达 1383 亿元,其中大学教育基金会总资产规模超过 330 亿元,占比超 24%③。在捐赠金额方面,在 2012 至 2017年间,中国大学教育基金会每年能够获得八九十亿元左右的捐赠金额,其中 18家直接在民政部登记的大学教育基金会捐赠总收入从 2017 年的 36.38 亿元上升到 2018 年的 44.65 亿元④。由此可见,大学教育基金会所拥有的资产规模较大,是我国基金会资产的重要组成部分,也是支持中国高等教育发展的一支重要力量。

但遗憾的是,我国 400 多所大学教育基金会虽初具模样,但普遍羸弱,其中一些大学教育基金会甚至难以保障组织生存,更是无从谈起在支持大学发展方面的大作为。复旦大学教育发展基金会理事鲁育宗指出,目前国内不少大学教育基金会基本上还是行政化管理模式,组织自主能力不足,资源依赖程度过高,资金来源单一,捐赠形式单一等问题制约了大学教育基金会的发展⑤。尽管我国相继出台了《基金会管理条例》、《中央高校捐赠配比专项资金管理办法》、《慈善法》等法律法规推动我国大学教育基金会的可持续发展,然而在实际运行过程中,大学教育基金会独立法人地位被忽视,基金会内部的非营利模式被大学内部的行政模式取代,基金会与大学之间法律平等地位与行政隶属相冲突等问题依然存在,大学教育基金会行政化导致组织发展运作受到限制。由此,引出本文的研究问题:作为具备独立法人性质的社会组织,为何大学教育基金会会产生行政化问题?组织行政化对大学教育基金会的发展造成哪些影响?如何引导大学教育基金会走向正常的发展路径?

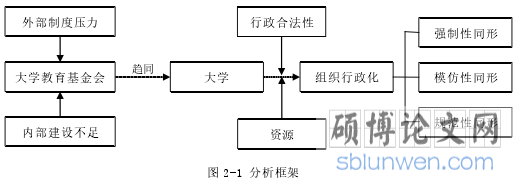

图 2-1 分析框架

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

大学教育基金会的行政化问题,导致大学教育基金会的自主性非常低,阻碍了组织的自主发展。针对社会组织行政化问题,当前学者进行了深入的探讨。一方面,现有研究集中在社会组织行政化的机理分析,对社会组织行政化特征、生成机制等方面的经验研究还不多;另一方面,研究对象多为官办社会组织,对新兴的大学教育基金会研究较少。大学教育基金会由大学出资成立,在高等教育制度环境下受到大学的行政管理,进而产生行政化问题。本研究运用制度性同形理论分析大学教育基金会行政化,不仅将拓宽制度性同形理论的研究应用领域,而且对准确认识大学教育基金会的行政化问题具有一定的研究意义。

1.2.2 现实意义

随着经济发展,我国社会主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,对高等教育事业的要求也进一步提高。2017年 9 月,教育部发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》。加快一流大学和一流学科建设的口号,也在党的十九大报告中被明确提出。推进“双一流”建设,让高等教育在新时代满足人民需求,既需要各个高校发挥主观能动性,也需要国家与社会对高校的大力支持。大学教育基金会作为支撑学校教育事业发展的社会组织,在筹集海内外资金、实现资金保值增值等方面的作用越来越突出。因此,加强组织内部治理建设,发挥组织活力,让大学教育基金会更好地服务于学校建设显得十分重要。当前,随着行政化倾向的加重,行政逻辑而不是非营利逻辑主导大学教育基金会的治理过程,导致大学教育基金会面临自主治理能力不足、依附大学行政体系的发展局面。通过厘清大学教育基金会现有行政化问题的产生因素,提出相应的治理建议,大学教育基金会能够更好地发挥社会组织优势,实现组织持续健康发展,从而更好地为打造一流高校教育助力。

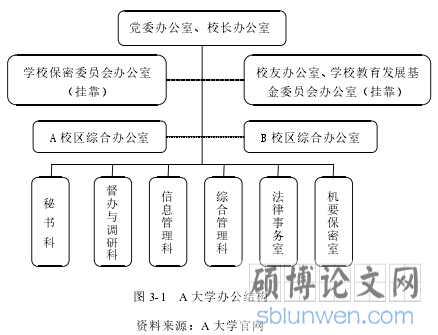

图 3-1 A 大学办公结构

2 “制度性同形”:一个分析框架

2.1 制度性同形的逻辑起点

韦伯式的科层制组织是很多组织研究的起点。科层制组织具有以下特点:一是理性非人格化的,组织权力与职位相匹配,组织效率的提高通过严格的规章制度和等级制度来实现;二是组织内的官员受过专业训练,在组织制度内不断晋升是官员的追求;三是组织建立法理型权威基础上,具备正式、理性的特点。在理性组织的模式中,组织有严格的组织目标,按照理性的设计进行运作④。韦伯指出,科层制是理性主义精神在组织中的体现,能够十分有力地控制世俗民众,一旦建立科层制,组织科层化的势头就不可抗拒和逆转了。在科层制组织中,“合法性”(legality)是其重要的学理预设。韦伯提出三种合法性机制:一是来源于领袖人物的魅力,建立在个人英雄主义和非凡品质、规范模式或规定秩序的信念基础上;二是来源于传统,建立在长期形成的传统风俗和习惯基础上;三是来源于法理理性,是对政治制度、法律制度等理性制度的权威的认同。

20 世纪 70 年代,由经济学、政治学和社会学构成的新制度主义进入组织研究领域,新的理论流派由此成立。1977 年,迈耶(Mayer)发表《作为一种制度的教育之影响》。同年,迈耶与罗温(Rowan)发表《制度化的组织:作为神话与礼仪的正式结构》。这两篇文章确立的组织分析的新制度主义开创了组织社会学的新制度学派。1983 年,迪马吉奥(DiMaggio)和鲍威尔(Powell)在《美国社会学评论》发表《关于“铁笼”的再思考:组织场域中的制度性同形与集体理性》,进一步完善了组织分析的新制度主义理论体系。这些学者运用制度性同形(institutional isomorphism)的理论,分析了“组织世界分化,组织类型多样,但组织的形式和实践存在惊人相似”的现实组织问题①。从此,作为组织分析的重要理论和视角,制度性同形理论被广泛应用于社会组织场域中的组织趋同现象研究。

......................

2.2 制度性同形的三种机制

迪马吉奥和鲍威尔在《关于“铁笼”的再思考:组织场域中的制度性同形与集体理性》中区分制度性同形变迁存在的三种发生机制:“源于政治影响和合法性问题的强制性同形(coercive isomorphism)”、“源于对不确定性进行合乎公认的反应的模仿性同形(mimetic isomorphism)”以及“与专业化相关的规范性同形(normative isomorphism)”①。他们指出,在实际生活中,三种同形变迁形式相互交叉,并非截然分割分开的。此外,由于不同的诱发机制,三种同形变迁可能会产生不同的结果。

2.2.1 强制性同形

“强制性同形”源于组织所依赖的其他组织施加于组织的正式和非正式压力,以及组织场域内社会文化期待施加的压力,这种压力会强制、劝诱或邀请组织加入共谋。政治要求和政府强迫会对组织进行规制监视和官僚控制,组织只有遵守政府制定的法律,才能保证组织生存,不然会受到惩罚。理性化和复杂的合同法体系对组织进行必要的控制,要求组织遵守法律,这个过程中组织的组织结构和组织行为也受到了影响。费费尔(Pfeffer)和萨兰西克(Salancik)发现,在政治建构的环境中,政治决策常常超越组织董事会且应用于整个组织,而政策决策者并不会受到这种行动后果的影响,组织决策缺少适用性和灵活性。在面对不可操纵的相互依赖时,组织会运用政府和社会系统的权力,来帮助组织获得需要的东西②。当更多的社会生活领域受到理性化政府和其他较大理想组织的支配时,制度化与合法化的规则就会在这些领域的组织结构中逐渐显现出来③。因此,在这样的组织场域内,产出控制和技术活动对组织结构的制约降低,组织会围绕更大的制度一致的仪式逐渐组织起来,组织会日益同质化。只有采取相应的同形的组织形式,一个组织才能与等级制组织进行互动。

..........................

3 A 大学教育基金会的行政化表现及其危害 .........................15

3.1 A 大学教育基金会的发展概况 .....................15

3.2 A 大学教育基金会行政化的现实表现 ....................16

4 大学教育基金会行政化的制度性同形解释 ......................................27

4.1 强制性同形....................27

4.1.1 组织互动中的行政嵌入.................................27

4.1.2 中央巡视后的制度约束.................................29

5 让大学教育基金会回归“非营利逻辑” ......................41

5.1 理顺大学和大学教育基金会的关系.............................41

5.2 吸纳外部理事,强化理事会作用...............................43

5 让大学教育基金会回归“非营利逻辑”

5.1 理顺大学和大学教育基金会的关系

中国的大学教育基金会诞生于 20 世纪 90 年代高等教育改革的背景之下,是在政府和市场筹措经费不足的情况下开始发挥作用的。大学教育基金会承担着为大学筹资、项目资助与管理、基金保值增值三大主要职能,由大学教育基金会代表学校面向社会争取资源自筹经费,进而形成政府、受教育者和社会三方共同分担的教育投入机制。随着大学教育基金会数量的增长和资金规模的扩大,大学经费困境得到一定的缓解。

作为支撑学校教育事业发展的社会组织,志愿公益性是大学教育基金会最为显著的特征。以志愿精神为背景的利他主义和互助主义,而不是利润动机,驱动大学教育基金会发展。通过向社会筹集资金,推动教育公平公益事业发展,实现真正的普遍利益的服务,让社会公众受益①。在现实中,大学与大学教育基金会多呈现“上下级”管理关系。由于大学教育基金会由大学出资成立,大学理所当然地将大学教育基金会纳入自己的行政管理体系,对大学教育基金会进行部门化管理。在组织决策、人员构成、监督管理等方面,大学教育基金会受到大学的强力控制,逐渐依附于大学,丧失组织自主性。从大学教育基金会内部治理来看,大学教育基金会行政化引发组织治理错位,基金会重学校行政指示轻组织自主建设,无法发挥出大学教育基金会应有的制度优势,在人力资源、筹资、投资方面受限,不利于吸收志愿者和社会捐赠等重要社会资源,影响了组织公益性的守护。在大学的行政管理下,大学教育基金会也许能够生存,但难以发展壮大,难以更好地发挥组织优势为大学高等教育事业助力。

..........................

6 结论与不足

6.1 结论

2004 年新的《基金会管理条例》出台后,大学教育基金会如雨后春笋般在全国各地高校兴办,大学教育基金会资产总量也已占据非公募基金会的一大份额。这一新兴事物在拓宽大学资金渠道,改善大学办学条件,提高办学质量等方面作出了有益的探索,对大学的可持续发展发挥着越来越重要的作用,已经成为面向社会筹资、补充大学教育经费的重要平台。

然而,大学教育基金会行政化问题一直突出。在 A 大学教育基金会,行政化问题主要体现在组织决策、组织成员构成、组织监督管理方面。在组织决策方面,本应由基金会理事会自主决策,但实际上已由大学主导基金会决策;在成员构成方面,A 大学教育基金会理事会全部由单一校内行政领导担任,理事会相对封闭;在组织监督管理方面,A 大学教育基金会往往通过行政指令和行政手段的方式开展监督管理工作,监督流于形式的现象突出。这些行政化问题导致 A 大学教育基金会的自主性非常低,阻碍基金会守护组织使命,难以发挥组织保值增值优势,导致组织外部监督不足,不利于组织内部管理能力提升。

组织分析的新制度学派认为,任何组织必须适应环境才能生存。我国大学教育基金会的行政化现象,与基金会所处的行政化环境息息相关。对大学教育基金会行政化问题的分析,有必要从大学教育基金会与外部环境之间的相互作用及其结果进行深入的考察。于是,本文以组织分析的“制度性同形”理论作为理论依据,从大学教育基金会的特殊制度环境入手,对行政化的高等教育组织场域内发生的大学教育基金会行政化问题进行系统的剖析。大学教育基金会和大学制度同形化,其中具体起到作用的同形机制是强制性机制、模仿性机制和规范性机制。通过分析发现,组织互动中的行政嵌入、中央巡视后的制度约束、减少不确定下的预期从属、非分配约束下的风险规避、行政规范迁移下的隐性控制、行政角色期待下的监督不力等方面导致了大学教育基金会的行政化现象。大学教育基金会依附大学发展,与大学产生组织同形,获得了大学赋予的行政合法性和组织发展资源,但是失去了组织发展自主性,引发了组织行政化问题。

参考文献(略)