1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

古往今来,济困扶危、雪中送炭、助人为乐的事件不胜枚举,人与人之间的互助已是常态。由于我国社会保障制度和救助政策还不够完善,个人在遇到如重大疾病或特殊困难时,会倾向于寻求他人帮助渡过难关;而互联网的普及,互联网的诸多潜在功能被深度挖掘,个人求助网络化成为新的求助取向。因此,互联网、金融和公益慈善交织衍生的新业态“网络个人求助众筹平台行业”得以迅速成长。网络个人求助众筹平台作为商业和慈善的共同体,一方面有助于公众参与爱心,让求助者及时获得社会救助;另一方面有利于发挥第三次分配作用,营造良好的社会向善氛围。如 2011 年成立的“追梦网”,是我国首家支持发起公益项目的众筹平台。其后,从 2014 年开始,各种网络个人求助众筹平台纷纷上线,在微信朋友圈、微博等社交媒体上经常可以看到网友发布或转发的个人求助项目链接。网络个人求助众筹平台彰显巨大的“聚沙”、“虹吸”效应,例如“轻松筹”已帮助超过 255 万个家庭,筹得爱心资金总额达 360 亿元;“爱心筹”已帮助近 60 万名患者筹得善款;“水滴筹”已经使 100 多万名患者得到救助,筹集善款总额超过 330 亿元。

可见,近年来网络个人求助众筹平台整体呈良性发展态势,但是个人求助失守道德底线的诈捐骗捐、非法敛财事件屡有发生,政府监管不到位和平台自身侵权行为等也时有所闻。如罗尔事件、王凤雅事件、莫春怡事件、“水滴筹”扫楼事件等等。不难发现,求助者多采取炒作“卖惨”夸大病情、隐瞒部分家庭背景、私自挪用善款和多平台重复求助等方式以谋求善款。这表明我国网络个人求助众筹平台监管存在失灵,如平台方义务和责任不清,审核流于形式,信息公开不及时不透明和存在私吞挪用善款的侵权行为。但遗憾的是,网络个人求助众筹平台监管的法律法规存在空白、政府监管职责模糊、缺乏行业自律、平台自身公益服务意识不成熟和社会监督力量薄弱,导致平台监管并未达到应然状态。

......................

1.2 文献综述

1.2.1 国外相关研究文献综述

由于地域、文化和言语表述的差异,网络个人求助在国外并不直接称为慈善救助,而是将其称作捐赠式众筹或公益众筹①。笔者通过检索与网络个人求助相关的词汇,包括“募捐”、“慈善”和“公益众筹”等关键词,发现国外对网络个人求助(公益众筹)的研究主要关注以下几个方面:

一是公益众筹的认知、态度和应用研究。国外学者对公益众筹持开放、积极鼓励态度,紧跟互联网时代的发展趋势,推进社会公益事业创新发展。Ordanini(2011)等指出公益众筹将捐赠的范围扩大,从熟人扩展到陌生人,突破了时空的限制,有利于慈善事业的发展②。Lehne(2014)等认为政府可以采取减税措施,鼓励企业参与慈善基金众筹,并指出这种社会互动参与,可以提高社会企业的合法性③。Oncology(2017)认为当下由于医疗系统负担过重,政府和慈善机构提供的帮助效果不足,病人越来越多地寄希望于众筹来支持他们的医疗服务,比如患有罕见癌症的患者在寻求众筹支持占有很大比例,公益众筹是他们寻求帮助的重要手段④。

二是公益众筹的影响因素研究。影响公益众筹的因素包含内在和外在的原因。Schlagwein(2015)等研究发现,与传统慈善不同,公益众筹有着特定类型的内在捐赠动机,比如展示公众的自我社会参与,即体现自我价值⑤。Kuppuswamy(2018)等指出其他公益项目支持者的支持水平的高低是影响潜在捐助者捐赠的重要因素,这表明社会信息在项目的最终成功中发挥重要影响⑥。Bagheri(2019)等通过探讨捐赠者的动机,发现捐赠者的价值观,思想和信仰等是其选择是否捐赠的主要内因⑦。

.....................

2 相关概念和理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 网络个人求助

个人求助,顾名思义,个人寻求帮助。随着人类社会的前进和互联网技术的快速发展,近几年网络个人求助开始走进公众视野。网络个人求助作为一种新兴事物,专门针对网络个人求助的理论研究并不多,其具体含义没有——至少到目前还没有明确统一的说法,但是我们仍能从一些学者研究个人求助的观点中厘清网络个人求助的内涵。

主流观点认为个人求助应包括以下 4 个基本特征:(1) 求助主体应为自然人。它强调的是个体的独立性,应与组织,团体相区分。(2)较强的私益性。个人求助中的求助者和受益人具有特定关系,受益人一般为求助者的家庭成员或者直系亲属,是为了解决特定人群问题的利己行为。(3)求助对象具有广泛性。求助者既可以向特定的人群求助,如处于一定范围内的社会关系的朋友或者具有血缘关系的近亲属,也可以向不特定的社会公众进行公开求助。(4)个人求助行为具有非营利性。个人的求助行为旨在解决遇到的困难,并非追逐利润。若假借求助之名,实则骗取钱财,是触犯法律和道德的行为,不属于个人求助。除以上基本特征外,学者张杨波认为求助者应基于“山穷水尽”和“迫在眉睫”的原因发起求助,且提供的求助信息要全面①。总体上来讲,个人求助具有较强的私益性、非营利性、广泛性和紧迫性等特点。

因此,本文对于网络个人求助的界定为,某自然人为解决自己或者家庭遭遇的重大疾病或者无法脱离的困境,在网络个人求助众筹平台(如“水滴筹”、“轻松筹”和“爱心筹”等)申请发起个人求助项目并同意平台公开信息资料,以期寻求社会公众帮助的求助行为。需明确的是,求助者发起求助项目的条件应是无法依靠自身和现有家庭条件解决问题。

...........................

2.2 理论基础

2.2.1 社会性规制理论

政府规制是政府为纠正市场机制失灵、实现社会公共利益,依照一定的法律法规对市场经济主体所采取的监督管理行为。政府规制包括经济性规制和社会性规制①。经济性规制的目的是为了解决资源配置低效率,对企业进行一定的管制,防止市场失灵。关于社会性规制的经典定义是日本经济学者植草益(1992)提出,社会性规制旨在保护安全、健康、卫生、环境保护和防灾的劳动者和消费者,规定特定的商品和服务的质量标准和制定各种活动相关的条款,并禁止和限制特定的行为②。相较于经济性规制,社会性规制更加注重对公平正义的追求,从根本上增进社会福利。学者王春城(2006)则是从公共行政学的视角下切入,他认为社会性规制就是指政府为维护和保障社会公共利益,针对社会性问题中的相关主体活动或行为进行的规则③。在公共管理领域内,常用的社会性规制工具包括许可证制度、标准规制、信息披露制度、外部性税收和市场责任等④。

借鉴社会性规制理论分析网络个人求助监管问题具有必要性和可行性。社会性规制理论产生且不断发展的理论逻辑有以下几个方面,负外部性的存在、信息不对称不畅通和政府规制成本和收益不对称。外部性包括正反两方面,正的外部性即对外部产生积极影响,降低成本产生更多的收益。反之,负外部性就是指一些人的行为会导致另一些人受损,且前者无法弥补后者的现象。在社会中,部分个体会因追求物质利益最大化而选择损害他人或社会利益。信息不对称是指,一方在市场中拥有较为全面的信息,自然处于优势地位;一方掌握信息不全面,不可回避地处于不利地位。通过成本—收益分析,社会个体是否会为获得更多利益进行违规行为,与预期收益、违规行为所承担的预期成本,违规行为查处概率及惩罚力度有关。

综上所述,社会性规制的思路与当下网络个人求助众筹平台监管存在的问题不谋而合,监管网络个人求助众筹平台需要以社会性规制理论为支撑。另外,利用社会性规制理论中的限制性和激励性规制工具也是政府履行职能和科学行政的重要依据,用以探讨网络个人求助众筹平台监管具有一定意义。

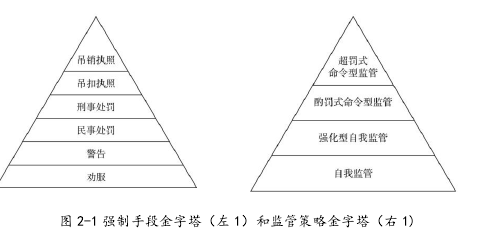

图 2-1 强制手段金字塔(左 1)和监管策略金字塔(右 1)

3 网络个人求助众筹平台的现实监管途径.....................................14

3.1 网络个人求助众筹平台监管的复杂性.........................14

3.2 网络个人求助众筹平台的法律规制.........................14

4 网络个人求助众筹平台自律措施之比较..................................21

4.1 “水滴筹”平台的运行过程及典型案例..................................21

4.1.1 “水滴筹”平台发展状况..................................21

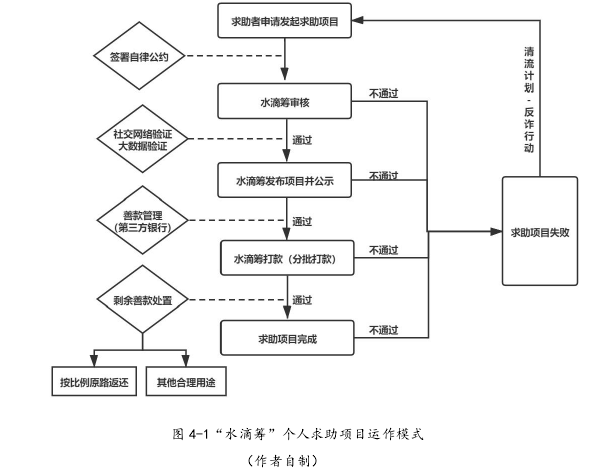

4.1.2 “水滴筹”平台个人求助项目运作模式.......................21

5 网络个人求助众筹平台监管存在问题及其成因.................................34

5.1 网络个人求助众筹平台监管存在问题.................................34

5.1.1 众筹平台的法律义务和责任不清.............................34

5.1.2 众筹平台逐利行为,模糊公益属性...........................35

6 加强网络个人求助众筹平台监管的五个策略

6.1 健全网络个人求助众筹平台的法律规制

网络个人求助众筹平台需要法律规制。正如阿伦·德雷泽所说,法律可以通过两种途径提高政府社会性规制的有效性,一是增加不遵守法律的成本;二是减少不遵守法律获得的利益①。从前文可知,我国关于网络个人求助及众筹平台的立法是不完备的,涉及到网络个人求助和网络个人求助众筹平台合法性,利益相关主体需要承担的权利和义务,善款的管理和后续监督都没有明确的规定。笔者认为只有确保监管的合法性和有效性,才能发挥网络个人求助众筹平台的积极作用。把网络个人求助纳入法治的轨道,构建完备的网络个人求助及平台的法律规制是题中应有之义。

6.1.1 完善众筹平台相关法律

1 完善众筹平台相关法律网络个人求助众筹平台要以合法合理性为前提,法律依据的欠缺很大程度上导致平台监管失灵。我国现行的《慈善法》在内的法律法规只对网络个人求助做出一般性规定,没有明确规定网络个人求助众筹平台的义务和责任。现实中,平台上个人求助纠纷事件的定性和处理依据都没有法律的保障。任由网络个人求助众筹平台自由生长,不加以法律约束,最终会危害我国公益慈善事业的发展。

为我国网络个人求助众筹平台的发展提供法律保障,需完善《慈善法》在内相关立法。从以下几点入手,明确网络个人求助众筹平台的合法性。虽然在浙江省出台的相关管理办法中已提及规范网络个人求助,仍应直接在《慈善法》中明确网络个人求助的合理合法性和网络个人求助众筹平台的义务和责任。目前法律针对具有公募资格的网络公益众筹平台做出了相应的规定,但是针对网络个人求助众筹平台留有空白,应直接规定其所承担的义务,如审核义务,信息公示和保密义务,资金监督义务等。总体而言,网络个人求助众筹平台监管需要完备的法律为其保驾护航。

图 4-1“水滴筹”个人求助项目运作模式

..........................

7 结语

网络个人求助作为互联网、金融与公益衍生的新型求助方式,在完善社会救助渠道和推进公益慈善事业发展发挥着不可忽视的作用。网络个人求助往往借助于众筹平台而开展募捐活动,但各种众筹平台上的个人诈捐骗捐问题频发,平台监管不尽如人意,政府规制和市场调节双重失效,亟待发挥多元主体的协同监管作用。

本文从现行的法律规制、政府规制和社会监督几个方面阐述网络个人求助众筹平台现实监管途径。通过选择具有代表性的“水滴筹”和“轻松筹”平台,对比分析平台自律措施,为探讨网络个人求助众筹平台监管存在的问题提供了现实依据。基于社会性规制和回应性监管理论,研究发现网络个人求助众筹平台公益服务意识不成熟,缺乏行业自律,法律和政策规制相对滞后,政府监管主体责任不清和多元监管主体协同不足等是导致监管存在问题的原因。

本文最后,提出了加强网络个人求助众筹平台监管的五个策略。完善平台相关法律法规和制定求助者个人的求助规则;落实政府监管主体责任、明确政府规制程序、规范平台准入和退出机制以及健全多元监管主体交流机制;建立平台行业协会、制定行业自律准则和完善平台大数据;制定众筹平台激励性规制方法、提高平台公益服务意识和完善审核机制,以倒逼平台完善自我监管;发挥社会监督的力量,引入第三方专业监管机构,助力网络个人求助众筹平台规范发展。

由于笔者学识储备、文献资料搜寻等主客观因素的制约,本文还存在很多不完备之处,比如只着重分析了具有代表性的网络个人求助众筹平台,对于其他平台只是略有涉及。笔者期望建立网络个人求助众筹平台合作监管体系的设想还需要不断完善。此外,研究问题需要依托坚实理论和逻辑的支撑,不是俯仰之间立刻完成。本文研究更多的是一种“摸着石头过河”的探索和尝试,希望在接下来的研究能够提出更加成熟的观点和设想。

参考文献(略)