本文是一篇学前教育论文,本研究在设计传统文化课程活动方案的基础上探究了传统文化课程对学前儿童文化认同的影响,有利于为国内传统文化课程实践提供经验借鉴的同时进一步促进学前儿童的文化认同。

第一章绪论

第一节研究背景

一、新时代背景下树立儿童文化认同极具重要性

文化是民族的根基,中华民族延绵千年积淀出中华文化,独一无二的中华文化塑造了新时代的中国特色。文化认同着重体现在个体对所属文化的归属意识上,是对于自我和他人在文化意义上的区分。儿童是“初升的太阳”,是未来新领域的缔造者,更需要从小扛起发扬中华文化自信、传播中国声音的大旗。然而,在全球化的影响下,各种民族文化认同都不可避免地受到了全球化的影响,文化认同在全球化进程中不断重构,在互联网飞速发展的过程中,儿童的文化认同出现了缺失、淡薄等现象。基于此,大力巩固、加强新时代背景下的文化认同具有极强的重要性和必要性。

二、构建与实施传统文化课程有助于形成良好的文化认同氛围

当今国际世界更深层次的竞争是文化和意识形态的竞争,党的二十大报告中提出要将马克思主义同中华优秀传统文化相结合[1],充分体现了在实现中国式现代化、建设社会主义文化强国的过程中发扬中华优秀传统文化的重要性。儿童期是人类发展的初始时期,儿童承载着民族复兴的希望,儿童群体学习传统文化为全社会继承和创新优秀传统文化奏响了主旋律中的序曲。幼儿园传统文化课程的构建与实施有助于形成良好的文化氛围,进而促进儿童的文化认同与文化自信。因此,在学前阶段,关注儿童对传统文化的认识与理解,重视幼儿园传统文化课程的建构与发展,是广大教育者应当承担的重要责任。

..........................

第二节研究意义

一、理论意义

(一)有利于补充文化认同的相关研究

当前国内外存在诸多关于文化认同的研究,然而面向3-6岁学前儿童的研究还较为缺乏。本研究以促进儿童的文化认同为出发点,深入幼儿园一线进行三轮行动研究,研究结果具有可信度。因此,本研究有利于补充文化认同领域的相关内容,为今后该领域的研究者提供一定借鉴。

(二)有利于丰富幼儿园社会领域课程理论

归属感是儿童社会性发展中的重要组成部分,随着幼儿年龄的增长,生活半径的扩大,认知、情感等领域的发展,儿童归属感的发展层次呈现出由具体到抽象的特征,即从对身边的亲人,到对地域、国家、民族等抽象事物的认同。[1]学前儿童的文化认同和文化自信更多具象表现为对中华民族传统文化的认同感、归属感,文化认同可以归属于社会发展领域的内容。本研究构建幼儿园传统文化课程的经验与方法能为国内幼儿园在设计社会领域课程时提供有关制定核心理念、甄选内容素材、确立实施途径等方面的新思路,丰富幼儿园社会课程建构与审议的理论研究。

(三)有利于完善教师专业发展的相关研究

随着近年来各级各类学前教师、师范生职业标准的出台,对幼儿园教师掌握人文社会科学知识、涵养人文底蕴的要求逐渐突出。传统文化教育在学前教育中的地位日益显著,传统文化素养已逐渐成为专业教师不可或缺的素养之一。在参与构建幼儿园传统文化课程的过程中,学前教师深入挖掘传统文化中的教育因素,通过教育研讨与自我反思不断改进活动内容与组织方式,从而达到提高自身专业素养和教育水平的作用。

.................................

第二章研究设计

第一节研究目标

本研究的目的在于构建基于文化认同的幼儿园传统文化课程,通过三轮行动研究不断优化课程活动方案,检验传统文化课程对学前儿童文化认同的影响,并探究学前儿童文化认同的基本特征与其他影响因素,在为日后国内传统文化课程实践提供经验借鉴的同时进一步促进学前儿童的文化认同水平。

...................................

第二节研究对象

本研究选取了浙江省C县4所幼儿园作为样本园,分别是K园、L园、C园和P园。本研究采取横向研究与追踪研究相结合的方式,在研究对象的选择上主要分为两部分。

一、横向研究对象

为探究学前儿童文化认同的整体表现和年龄特点,在三轮行动研究开始前,研究者随机抽取了4所样本园中的大、中、小班幼儿作为研究对象,共有大班幼儿533名、中班幼儿588名、小班幼儿746名共1867名幼儿参与第一阶段的文化认同测评。

二、追踪研究对象

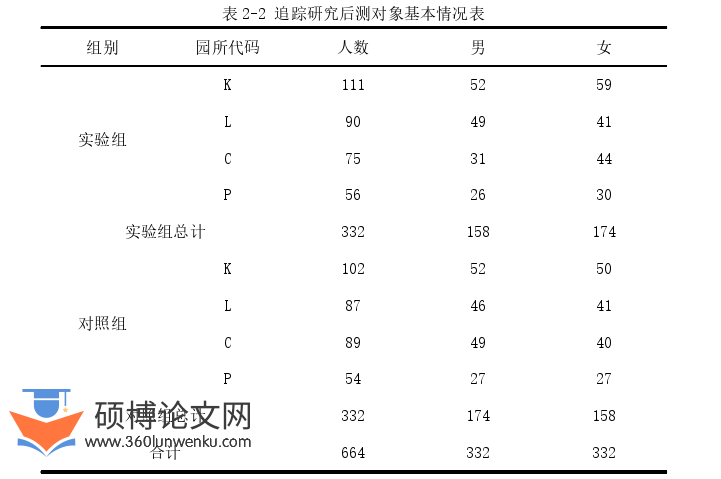

为探究传统文化课程对幼儿文化认同的影响,研究者展开了三轮行动研究,从幼儿小班时期开始追踪,在行动研究开始前和行动研究结束后分别进行文化认同的测评,最终获得前测和后测数据。行动研究开始前,在每所样本园的小班年龄段随机选取若干个实验班和相应的对照班,共设置13个实验班和13个对照班,共计746名幼儿参与文化认同前测,基本情况如表2-1。在三轮行动研究中,由于缺勤、转学、放弃参与研究等原因,出现一定的被试流失。直到行动研究结束后,共有665名幼儿参与文化认同后测,经过对数据筛选和配对后,最终有效被试为664名,被试流失率为10.9%,其中,实验组332人,对照组332人,基本情况如表2-2。

学前教育论文怎么写

...............................

第三章 传统文化课程的建构与实施 ............................. 23

第一节 幼儿园传统文化课程的构建依据 ......................... 23

一、幼儿园传统文化课程的理论依据 ............................ 23

二、幼儿园传统文化课程的实践依据 ......................... 24

第四章 传统文化课程对学前儿童文化认同的影响 ............................ 73

第一节 学前儿童文化认同的基本情况 ........................... 73

一、学前儿童文化认同的总体表现 ................................ 73

二、学前儿童文化认同的年龄特征 .............................. 73

第五章 分析与讨论 ................................. 91

第一节 传统文化课程对学前儿童文化认同影响分析 ..................... 91

一、传统文化课程对学前儿童中华文化认同的影响分析 ............ 91

二、传统文化课程对学前儿童吴文化态度与偏好的影响分析 .... 92

第五章分析与讨论

第一节传统文化课程对学前儿童文化认同影响分析

一、传统文化课程对学前儿童中华文化认同的影响分析

从数据分析中可以发现,传统文化课程对于学前儿童中华文化认同的获得与发展具有较好的促进作用,证明通过集体教学活动、个别化学习活动日常渗透和家园共育等途径实施幼儿园传统文化课程活动达到了预期的效果。

在本研究中,学前儿童的中华文化认同主要表现为中国人的身份认同,对于中华民族的影视、服饰、音乐、文学等艺术的兴趣,对于中华传统文化、历史起源的认识等方面。通过文化认同前测可以发现,绝大多数幼儿对于中华民族的历史起源和民族构成还比较陌生;部分家庭没有引导幼儿花时间学习中国传统文化的意识和动机,对于中华文化的了解依赖于影视、音乐等具象载体;此外,相比于内涵深刻的传统文学作品,幼儿及家长更倾向于选择市面上流行的现代绘本进行阅读。

针对以上问题,研究者在幼儿园进行了传统文化课程的三轮行动研究。在行动研究的第一阶段,重点帮助小班阶段幼儿从朗朗上口的简单农谚入手,促使幼儿通过亲身体验和实际操作来了解中华民族千百年农耕文明的特点。在第二阶段,针对中班阶段幼儿喜爱听故事的特点,着重以民间传统故事为载体,使得幼儿在接触传统文学的同时学习掌握二十四节气的主要表现。到了第三阶段,教师融合多种载体,帮助大班幼儿从具体事物出发尝试理解抽象层面上的中华民族的历史渊源与文化内涵。

学前教育论文参考

...............................

第六章研究建议

第一节幼儿园:不断完善文化教育目标,培养儿童文化认同

一、重视学前儿童文化认同萌芽与发展

幼儿园传统文化课程的实施对于促进幼儿多方面的发展具有重要作用。通过学习传统谚语、诗词和故事,幼儿的语言理解和表达能力得到了显著的提升。了解中华民族的历史与民俗则有助于幼儿逐步树立文化身份,增强作为“中国人”的认同感与归属感。“追本溯源”的文化实践活动更是有利于培养幼儿的探究意识、批判思维、合作能力,促进其学习品质的发展。此外,培养儿童的文化认同更是事关全民族生存与发展的大事,根据二十大报告精神,增进全体人民自信自强是在新时代实现中国式现代化的重要举措,而实现文化的自信自强必须发扬、创新优秀传统文化。文化认同从儿童时期萌芽,只有从学前阶段起学习传统文化、培养文化认同,才能在未来真正做到育新人、聚民心、兴文化。因此,幼儿园应当高度重视传统文化教育,在环境创设、教学活动、区域活动、日常生活与游戏、家园共育等方面为幼儿学习传统文化、发展文化认同提供有力支持。

二、转变儿童观,确保儿童的文化主体地位

作为幼儿园来说,不能仅仅将学习的步子局限于园所之内,要积极主动地走出幼儿园,到更广阔的社会学习空间中去探索。学校必须拆除把学生在学校里做的学习与他们在外面做的学习分开的墙。在环境和背景下的学习必须无缝地结合在一起。意大利瑞吉欧幼儿教育所持的儿童观对于我国幼儿园的文化教育具有一定的启发借鉴意义:在瑞吉欧,儿童与成人均被一视同仁地视为城市真正的市民,并希望通过早期的教育培养儿童的市民意识,帮助儿童形成对城市的归属感和责任感。[1]自主管理、民众参与一直是该地幼儿教育的传统,当地人坚信为幼儿教育做贡献即是投资城市的未来。成人不应把儿童与城市文化的互动仅仅定位为拓展自身经验,而应把儿童视作有独特思想、有能力为城市作出贡献的“主角”。

因此,在实践幼儿园传统文化课程的全过程中,幼儿园和教师需要注意的是:转变自身的儿童观是第一位的,即认识到幼儿对于城市历史文化实体和精神的探索行为并不只是为了拓展他们的学习经验,而是文化主体从认识和情感的角度去体验和理解他们所在的城市、国家、民族,并在此过程中逐渐形成民族意识,构建文化身份。就像瑞吉欧教育者所说的那样,“不要问城市能够为幼儿带来什么,而要问这些幼儿能够为城市做些什么。”

参考文献(略)