第一章 文献综述

第一节 关于政府干预的文献综述

地方政府在推动中国经济增长中起到重要推动作用(沈坤荣和付文林,2005;周业安和章泉,2008)。结合国内外的文献,经过梳理之后,发现政府干预的研究主要集中在以下几个方面:

一是政府干预的动机和原因。我国的财政分权制度使得地方政府成为了相对独立的经济主体,在 1994 年分税制改革之后,在不缩减地方财政支出的情况下,中央政府上收财权,这一举措加重了地方政府的财政困难。然而,地方政府能运用的政策工具相当有限,所以干预经济活动便成了政府的现实选择。政府干预企业一方面是为了其公共治理的需要,另一方面也有实现个人利益和目标的需要。谭劲松等(2009)将政府干预目标分为三类:经济目标、政治目标和社会目标。例如,我国国有银行承担了各层次的政策性任务(陆磊和李世宏,2004)。Lin et al.(1998)提出退休金、社会福利及冗余员工等社会负担由国有企业承担,地方政府为了当地 GDP 的增长、税收收入和就业等目标(周黎安,2004;Hongbin Li and Li-An Zho,2005;王文甫等,2014)进行政府干预,除了政治目标和经济目标之外,地方政府还承担着大量的社会责任(潘红波等,2008)。政府除了为实现以上的经济、政治和社会目标外,还有政府官员的个人利益(谭劲松和郑国坚,2004)。对于政府官员个人来说,拥有企业资源的控制权能够为其带来显性或隐性收益,比如从事权钱交易、侵略企业的财富等等。

第一节 关于政府干预的文献综述

地方政府在推动中国经济增长中起到重要推动作用(沈坤荣和付文林,2005;周业安和章泉,2008)。结合国内外的文献,经过梳理之后,发现政府干预的研究主要集中在以下几个方面:

一是政府干预的动机和原因。我国的财政分权制度使得地方政府成为了相对独立的经济主体,在 1994 年分税制改革之后,在不缩减地方财政支出的情况下,中央政府上收财权,这一举措加重了地方政府的财政困难。然而,地方政府能运用的政策工具相当有限,所以干预经济活动便成了政府的现实选择。政府干预企业一方面是为了其公共治理的需要,另一方面也有实现个人利益和目标的需要。谭劲松等(2009)将政府干预目标分为三类:经济目标、政治目标和社会目标。例如,我国国有银行承担了各层次的政策性任务(陆磊和李世宏,2004)。Lin et al.(1998)提出退休金、社会福利及冗余员工等社会负担由国有企业承担,地方政府为了当地 GDP 的增长、税收收入和就业等目标(周黎安,2004;Hongbin Li and Li-An Zho,2005;王文甫等,2014)进行政府干预,除了政治目标和经济目标之外,地方政府还承担着大量的社会责任(潘红波等,2008)。政府除了为实现以上的经济、政治和社会目标外,还有政府官员的个人利益(谭劲松和郑国坚,2004)。对于政府官员个人来说,拥有企业资源的控制权能够为其带来显性或隐性收益,比如从事权钱交易、侵略企业的财富等等。

二是政府干预的途径和衡量指标。在市场化程度较低的地区,政府往往凭借其掌握更多的资源,对企业、银行等机构进行政府干预。经过文献梳理,政府干预的途径主要有干预企业投资行为(钟海燕等,2010;白俊和连立帅,2014;王文甫等,2014)、通过政治关联(Shleifer and Vishny,1994;潘红波等,2008;肖浩和夏新平,2010)通过政府补助(唐清泉和罗党论,2007;孔东民等,2013;王克敏等,2015)以及通过干预银行和资本市场(Khwaja and Mian,2004;孙铮等,2005;余明桂等,2008; Bill et al.,2009;谭劲松等,2012)等方面。另外,通过研读文献发现多数学者使用王小鲁、樊纲等编制的各年度各地区的市场化总指数或分项指数来衡量政府干预程度(孙铮等,2005;谭劲松等,2012;赵岩等,2014;陈正林,2016)。还有采用扣除教、科、文、卫后的财政支出占当年 GDP 的比率(师博等,2013;赵勇等,2015)、世界银行的“四家主要政府机构对企业的干预时间”(潘红波等,2008)、可观测的政府负担所引起的地方政府动机(Fan et al.,2009;马连福等,2011;白俊和连立帅,2014)、国有股比例(李善民和朱滔,2006)、最终控制人性质(夏立军和方轶强,2005;姜广省和李维安,2016)等指标来度量政府干预程度。

.................................

第二节 关于僵尸企业的文献综述

经过梳理国内外僵尸企业的研究文献,发现国外从 2000 年开始研究僵尸企业且成果较为丰富,国内的文献多为规范类,实证研究匮乏,研究内容集中于僵尸企业的测度方法、形成原因、影响效应和处置措施。

(一)僵尸企业的测度方法

经过梳理文献发现按照侧重点不同,识别方法主要包含 4 种:以 CHK 法、FN-CHK法和修正的 FN-CHK 法为主的银行利率观;以官方标准为主的持续亏损观;以董登新为代表的实际收益观;综合标准观。

第二节 关于僵尸企业的文献综述

经过梳理国内外僵尸企业的研究文献,发现国外从 2000 年开始研究僵尸企业且成果较为丰富,国内的文献多为规范类,实证研究匮乏,研究内容集中于僵尸企业的测度方法、形成原因、影响效应和处置措施。

(一)僵尸企业的测度方法

经过梳理文献发现按照侧重点不同,识别方法主要包含 4 种:以 CHK 法、FN-CHK法和修正的 FN-CHK 法为主的银行利率观;以官方标准为主的持续亏损观;以董登新为代表的实际收益观;综合标准观。

一是银行利率观。最早的僵尸企业识别方法是由 Caballero、Hoshi 和 Kashyap(2008)共同提出的,被称为“CHK 法”,该法的核心思想是:如果企业的实际利息支出低于市场最低利率计算出的利息,那么这个企业就是“僵尸企业”。CHK 法实际上是推断企业和银行之间的信贷关系是否正常合理。蒋灵多和陆毅(2017)、陈运森(2017)、韩飞和田昆儒(2017)在进行僵尸企业识别时均用了 CHK 法。显然,CHK 法存在一定的漏洞,一方面将政府重点扶持的给予优惠信贷的企业误认为是僵尸企业,另一方面可能放过靠着借新贷还旧息存续的真正的僵尸企业。针对这个缺陷,Fukuda 和 Nakamura(2011)在 CHK 法的基础上对其改进,引入了“盈利标准”和“常青贷款标准”,前者是指如果企业的息税前利润能够支付企业假定的最低应付利息,则该企业不是僵尸企业;后者是指如果企业 t 年的息税前利润低于假定的最低应付利息,t-1 年的外部负债超过总资产的一半,并且在 t 年的贷款仍有所增加。聂辉华(2016)在研究我国僵尸企业过程中,发现有些企业只是在某一年中被认定为僵尸企业,这很可能是遇到短暂困难的正常企业。因此,将时间因素考虑进去,在 FN-CHK法的基础上进行了改进:如果企业连续两年都被 FN-CHK 法识别为僵尸企业,那么该企业就是僵尸企业。还有一些学者在 FN-CHK 法的基础上进行了修正,如 Hoshi和 Kim(2012)遵循 FN-CHK 法的思想设计出新的识别方法,构造出两个新的指标:财务支出占销售收入的比(FES)和银行援助指数(BH),以更准确得识别僵尸企业。

...............................

第二章 理论基础及假设提出

第一节 理论基础

一、政府干预理论

自西方经济学产生以来,政府干预理论就一直处于不断变化之中,在市场经济的发展过程中,政府究竟是采取自由放任还是积极干预政策,是经济学界争论不休的问题,也是各国经济发展面临的现实难题。政府干预理论最早始于重商主义,重商主义主张政府积极、主动、严格地干预经济生活,并以增加国内商业资本积累和国王开支为目标实行贸易保护主义。而后,随着资本原始积累的完成,经济学界对政府的作用和动机产生极大怀疑,亚当·斯密的《国富论》被认为是市场自由主义的起源,其认为市场能够自动调节实现资源最优配置。政府只需要维护好本国安全并建立严格的司法行政制度,为市场经济运行提供良好的环境。自由放任的市场经济以其较高的经济效率为欧美国家积累了大量财富,但是,市场自由主义不是完美无缺的,在成功地促进国民经济增长的同时,也存在着收入差距引发的周期性经济危机、失业等若干缺陷。直至1929-1933年空前严重的经济大危机出现,政府干预思想就此诞生。凯恩斯主义虽然承认市场这只“看不见的手”对资源配置的基础性作用,但仍认为市场机制有缺陷,必须用“看得见的手”干预经济,弥补自由市场造成的有效需求不足。这种政府干预的思想从宏观上阐述了“市场缺陷”的存在,从而20世纪30年代至20世纪70年代初凯恩斯主义一直占据着西方主流经济学的正统地位。从20世纪70年代开始,资本主义经济随着1974-1975年经济危机的爆发逐渐停滞,面对这种局面,凯恩斯主义的政府干预理论也无能为力。二战以后,尤其是进入20世纪80年代以来,以发达国家为主导的经济全球化迅速发展起来。此时,大量跨国公司如雨后春笋般成立,宽松自由的条件于跨国公司的发展而言是必不可少的。于是,跨国公司既推动了经济自由化的发展,也成为了新自由主义崛起的国际经济基础。新自由主义各学派的观点虽然不完全一致,但都充分认可市场的作用,反对凯恩斯主义的政府过度干预。他们认为市场失灵是政府干预的结果,并不是因为市场自身,提出了政府失灵理论,指出政府对经济的干预都是坏事。

...............................

...............................

第二章 理论基础及假设提出

第一节 理论基础

一、政府干预理论

自西方经济学产生以来,政府干预理论就一直处于不断变化之中,在市场经济的发展过程中,政府究竟是采取自由放任还是积极干预政策,是经济学界争论不休的问题,也是各国经济发展面临的现实难题。政府干预理论最早始于重商主义,重商主义主张政府积极、主动、严格地干预经济生活,并以增加国内商业资本积累和国王开支为目标实行贸易保护主义。而后,随着资本原始积累的完成,经济学界对政府的作用和动机产生极大怀疑,亚当·斯密的《国富论》被认为是市场自由主义的起源,其认为市场能够自动调节实现资源最优配置。政府只需要维护好本国安全并建立严格的司法行政制度,为市场经济运行提供良好的环境。自由放任的市场经济以其较高的经济效率为欧美国家积累了大量财富,但是,市场自由主义不是完美无缺的,在成功地促进国民经济增长的同时,也存在着收入差距引发的周期性经济危机、失业等若干缺陷。直至1929-1933年空前严重的经济大危机出现,政府干预思想就此诞生。凯恩斯主义虽然承认市场这只“看不见的手”对资源配置的基础性作用,但仍认为市场机制有缺陷,必须用“看得见的手”干预经济,弥补自由市场造成的有效需求不足。这种政府干预的思想从宏观上阐述了“市场缺陷”的存在,从而20世纪30年代至20世纪70年代初凯恩斯主义一直占据着西方主流经济学的正统地位。从20世纪70年代开始,资本主义经济随着1974-1975年经济危机的爆发逐渐停滞,面对这种局面,凯恩斯主义的政府干预理论也无能为力。二战以后,尤其是进入20世纪80年代以来,以发达国家为主导的经济全球化迅速发展起来。此时,大量跨国公司如雨后春笋般成立,宽松自由的条件于跨国公司的发展而言是必不可少的。于是,跨国公司既推动了经济自由化的发展,也成为了新自由主义崛起的国际经济基础。新自由主义各学派的观点虽然不完全一致,但都充分认可市场的作用,反对凯恩斯主义的政府过度干预。他们认为市场失灵是政府干预的结果,并不是因为市场自身,提出了政府失灵理论,指出政府对经济的干预都是坏事。

...............................

第二节 假设提出

目前,我国正处于从计划走向市场的经济转型时期,作为发展中经济体,企业的发展会受到一定制度环境的影响,尤其是政府干预。关于政府扮演的角色存在两种不同的观点,即“扶持之手”和“掠夺之手”(Shleifer and Vishny,1994),无论扮演的是哪一种角色,政府干预都会给企业甚至社会产生深远的影响。政府干预的程度越高,上市公司受到的影响就越大。

改革开放以来我国经济改革具有明显的地方分权特征,经济发展是各级政府最重要的任务,这关系着政府官员的升迁,使得地方政府对当地经济发展有强烈的干预动机(谭劲松等,2009),再加上各地区之间的激烈竞争,政府愈发积极地与企业建立联系,干预企业的经济活动。中国国有企业普遍承担着两方面的“政策性负担”,即“战略性政策负担”和“社会性政策负担”(沈永建和倪婷婷,2014),政府干预行为所造成的政策性负担必然会增加企业的运营成本,导致国有企业无法获得市场上的正常利润(程仲鸣等,2008;白俊和连立帅,2014),产生亏损,这些企业便是缺乏自生能力的。为了避免国有企业破产,政府会出于“父爱主义”对其进行援助(Kornai,1980),这就形成了预算软约束,预算软约束扭曲了企业真实的融资约束,引诱过多资源投向该企业,因而国有企业的管理者就会对政府的帮助产生依赖,深知无论经营情况如何也有政府来“兜底”,就会消极地对待债务问题,降低杠杆、资产和利率变化的敏感度,企业逐渐丧失自生能力成为僵尸企业。

目前,我国正处于从计划走向市场的经济转型时期,作为发展中经济体,企业的发展会受到一定制度环境的影响,尤其是政府干预。关于政府扮演的角色存在两种不同的观点,即“扶持之手”和“掠夺之手”(Shleifer and Vishny,1994),无论扮演的是哪一种角色,政府干预都会给企业甚至社会产生深远的影响。政府干预的程度越高,上市公司受到的影响就越大。

改革开放以来我国经济改革具有明显的地方分权特征,经济发展是各级政府最重要的任务,这关系着政府官员的升迁,使得地方政府对当地经济发展有强烈的干预动机(谭劲松等,2009),再加上各地区之间的激烈竞争,政府愈发积极地与企业建立联系,干预企业的经济活动。中国国有企业普遍承担着两方面的“政策性负担”,即“战略性政策负担”和“社会性政策负担”(沈永建和倪婷婷,2014),政府干预行为所造成的政策性负担必然会增加企业的运营成本,导致国有企业无法获得市场上的正常利润(程仲鸣等,2008;白俊和连立帅,2014),产生亏损,这些企业便是缺乏自生能力的。为了避免国有企业破产,政府会出于“父爱主义”对其进行援助(Kornai,1980),这就形成了预算软约束,预算软约束扭曲了企业真实的融资约束,引诱过多资源投向该企业,因而国有企业的管理者就会对政府的帮助产生依赖,深知无论经营情况如何也有政府来“兜底”,就会消极地对待债务问题,降低杠杆、资产和利率变化的敏感度,企业逐渐丧失自生能力成为僵尸企业。

同时,政府和企业之间存在着相当程度的信息不对称,从事前信息不对称看,僵尸企业为了维持生存通常需要向政府提出资助申请,政府经审批满足标准后方下达经费,这一过程中可能存在企业投机行为。一方面,企业可能通过盈余管理等手段隐瞒财务状况恶化的事实达到政府资助标准,获取的政府资助又能够成为弥补报表恶化的盈余管理手段,以此获得持续的补助。另一方面,政府难以完全掌控企业的实际经营状况、偿债能力和管理层能力,由于不知道企业的亏损是政策性亏损②还是经营性亏损,同时,希望企业能借此摆脱困境,因此只能一概给予政府补助。此外,随着僵尸企业规模的扩大,更容易获得政府重视,行业整体经济不景气形势下,健康企业得不到资金融通,经营容易出现困难甚至退出市场,市场上非僵尸企业的减少更加剧了政策性风险,导致逆向选择。

..............................

..............................

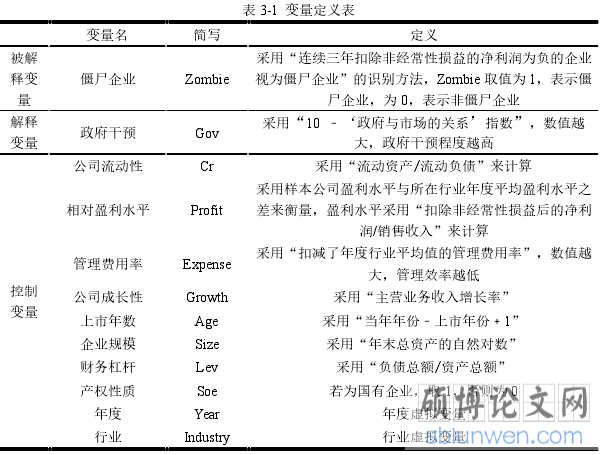

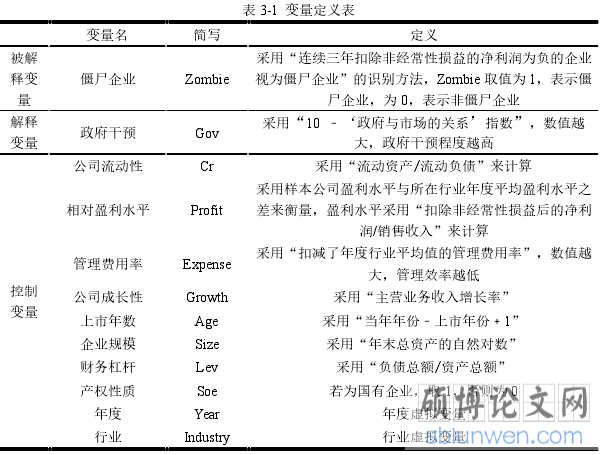

第一节 模型设计与变量说明 ................................... 20

一、僵尸企业的识别方法 .............................. 20

二、变量定义与计量模型 ........................... 21

第四章 实证结果分析 ............................... 23

第一节 描述性统计与相关性分析 ................................ 23

一、描述性统计与均值检验 ...................................... 23

二、相关性分析与多重共线性检验 ........................26

第五章 研究结论及政策建议 ................................... 42

第一节 研究结论 ................................... 42

第二节 政策建议 ...................................... 43

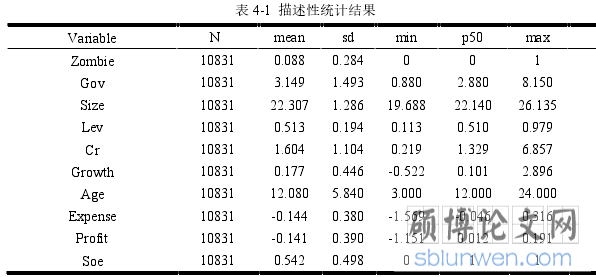

第四章 实证结果分析

第一节 描述性统计与相关性分析

一、描述性统计与均值检验

(一)描述性统计结果

根据表 4-1 的统计结果可以看出:僵尸企业Zombie的均值是 0.088,表示样本中的僵尸企业占比为 8.8%,与朱鹤和何帆(2016)用上市公司数据估计的 10%的僵尸企业比例大致相同,而略低于聂辉华等(2016)以中国工业企业为研究样本的僵尸企业研究报告中的 13%。政府干预程度Gov的最小值是 0.880,最大值是 8.150,差异很大,说明我国不同地区的政府干预程度有较大差异,政府对企业和市场干预行为不尽相同。公司规模Size的标准差为 1.286,数值较大,意味着我国A股上市公司体量差距较大。资产负债率Lev的均值 0.513 和中位数 0.510 相近,分布较为均匀,但是行业不同,公司资产负债率也有所区别,如房地产行业、重工业等行业为杠杆普遍较高的行业,最大值为 0.979,僵尸企业也往往集中于这些行业。公司流动性Cr的最小值 0.219和最大值 6.857 相差较大,说明不同公司的短期偿债能力有较大差异。上市年数Age平均为 12.080,标准差 5.840,表明样本中公司上市年数差异较大。管理费用率Expense的均值小于 0,多数上市公司的管理费用率比行业平均水平要低,说明多数上市公司内部管理效率较高。相对盈利水平Profit的均值是-0.141,说明多数上市公司的盈利水平低于行业平均水平,较少的上市公司贡献了较高的利润。产权性质Soe的均值是0.542,表明样本中有一半以上是国有上市公司。

.............................

第五章 研究结论及政策建议

第一节 研究结论

本文研究中国上市公司政府干预对僵尸企业形成的影响问题。文章首先对国内政府干预和僵尸企业的相关研究进行了文献综述,做出了系统梳理,厘清了政府干预和僵尸企业目前的研究进度,接着,结合基础理论和中国特殊的制度背景,采用实证分析的方法,对政府干预对僵尸企业形成的影响进行剖析:一是从政府干预的动机和能力出发,从整体上考察政府干预提高企业僵化程度的综合影响;二是结合已有研究,分别从扶持和掠夺两方面考虑政府干预通过多种干预手段作用于企业进而使得企业逐渐僵化变为僵尸企业。本文的主要研究结论如下:

本文研究中国上市公司政府干预对僵尸企业形成的影响问题。文章首先对国内政府干预和僵尸企业的相关研究进行了文献综述,做出了系统梳理,厘清了政府干预和僵尸企业目前的研究进度,接着,结合基础理论和中国特殊的制度背景,采用实证分析的方法,对政府干预对僵尸企业形成的影响进行剖析:一是从政府干预的动机和能力出发,从整体上考察政府干预提高企业僵化程度的综合影响;二是结合已有研究,分别从扶持和掠夺两方面考虑政府干预通过多种干预手段作用于企业进而使得企业逐渐僵化变为僵尸企业。本文的主要研究结论如下:

第一,制造业、农林牧渔业、住宿和餐饮业、批发和零售业等行业是僵尸企业占比较多的行业;上市年数高的企业中僵尸企业占比更高;大型企业中僵尸企业占比低于小微企业,这可能是因为本文的研究样本均为上市公司,发展较为成熟,规模大的企业管理更规范,抗风险能力更强。

第二,政府干预加剧了企业变成僵尸企业的可能性。与正常企业相比,我国的僵尸企业受到政府干预程度更高。我国政府干预涵盖的内容主要有经济政策等的宏观调控,对企业的直接管理以及通过法律授权的政府规制。具体包含:政府补助、税收优惠、法律制定、经济政策的出台等。政府的过度干预是僵尸企业形成的重要原因,使得本该被市场出清的企业苟延残喘,逐渐僵化成为僵尸企业。

第二,政府干预加剧了企业变成僵尸企业的可能性。与正常企业相比,我国的僵尸企业受到政府干预程度更高。我国政府干预涵盖的内容主要有经济政策等的宏观调控,对企业的直接管理以及通过法律授权的政府规制。具体包含:政府补助、税收优惠、法律制定、经济政策的出台等。政府的过度干预是僵尸企业形成的重要原因,使得本该被市场出清的企业苟延残喘,逐渐僵化成为僵尸企业。

第三,通过进一步的研究发现政府通过政府补助、资源支持、金融支持和税收这些手段增大了企业沦为僵尸企业的风险。政府补助是僵尸企业形成的重要因素之一,政府补助增大了僵尸企业形成的概率。地方政府为了地区经济稳定和维持就业水平,会对企业施加就业压力和产业扩张压力,继而再通过政府补助维持企业运营,使得本不是“僵尸”的企业逐渐僵化。政治关联能够为企业带来不合理的低价土地、降低市场准入门槛等隐性福利,作为资源支持的代理变量,政治关联与僵尸企业显著正相关,说明政府扭曲了资源分配和正常的市场竞争,使得本该退出市场的企业依靠不正当途径获得的资源和红利在市场上苟延残喘,继而这些企业逐渐僵化。

参考文献(略)