第 1 章 绪论

1.1 选题背景

随着时代的发展与进步,中国特色社会主义从二十世纪末的“物质文明与精神文明”两个文明建设,逐步演变成今天汇集了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设及生态文明建设的“五位一体”总体布局,这不仅标志着我国社会主义现代化建设进入了新的历史阶段,更体现出党和人民对中国特色社会主义的认识达到了新的境界。进入新的经济发展阶段后,我国经济不再是“就经济抓经济”的利益驱动发展模式,而更加注重中长期的发展前景和潜力。基于此,企业发展应当形成与社会资源及环境资源间的良性互动,也即新时代背景下“利益最大化”不再是企业经营的唯一目标,更应兼顾利益相关者的利益诉求,履行企业社会责任。

在企业信息披露方面,财务信息披露目前已相对规范化、标准化,财务数据提供的增量信息越来越有限,非财务信息的市场关注度随之提高,其中,企业社会责任报告是企业向利益相关者披露非财务信息的重要载体。近年来,我国企业社会责任事业逐步呈现出全社会关注和参与的特征,社会责任信息不仅受到包括政府部门、出资者、员工、及供应链条等在内的利益相关者群体的关注,媒体、社会团体及研究机构等其他社会群体也以各种方式参与到企业社会责任事业中,形成了的企业社会责任热潮。尤其在“三湖三河”水域污染、地震塌方救灾、毒奶粉事件及商业贿赂等社会责任问题频频出现的今天,公众对企业社会责任信息披露的需求也不断提高。

1.1 选题背景

随着时代的发展与进步,中国特色社会主义从二十世纪末的“物质文明与精神文明”两个文明建设,逐步演变成今天汇集了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设及生态文明建设的“五位一体”总体布局,这不仅标志着我国社会主义现代化建设进入了新的历史阶段,更体现出党和人民对中国特色社会主义的认识达到了新的境界。进入新的经济发展阶段后,我国经济不再是“就经济抓经济”的利益驱动发展模式,而更加注重中长期的发展前景和潜力。基于此,企业发展应当形成与社会资源及环境资源间的良性互动,也即新时代背景下“利益最大化”不再是企业经营的唯一目标,更应兼顾利益相关者的利益诉求,履行企业社会责任。

在企业信息披露方面,财务信息披露目前已相对规范化、标准化,财务数据提供的增量信息越来越有限,非财务信息的市场关注度随之提高,其中,企业社会责任报告是企业向利益相关者披露非财务信息的重要载体。近年来,我国企业社会责任事业逐步呈现出全社会关注和参与的特征,社会责任信息不仅受到包括政府部门、出资者、员工、及供应链条等在内的利益相关者群体的关注,媒体、社会团体及研究机构等其他社会群体也以各种方式参与到企业社会责任事业中,形成了的企业社会责任热潮。尤其在“三湖三河”水域污染、地震塌方救灾、毒奶粉事件及商业贿赂等社会责任问题频频出现的今天,公众对企业社会责任信息披露的需求也不断提高。

2006 年以来,国家相关部委、行业协会以及沪深交易所等陆续发布了社会责任相关指引。2008 年,沪深交易所相继发布通知,强制要求上证治理、上证金融、上证海外、深指 100 等四个板块的上市公司次年起发布企业社会责任报告,同时鼓励其他类型上市公司自愿性披露企业社会责任信息。目前,“社会责任”已成为企业生存发展必须要解决的问题。据中国社科院经济学部企业社会责任研究中心统计,近十年来我国经济主体或社会组织发布社会责任报告的数量逐年递增,2015 年开始,这一数量已超于 1700 家(如下图 1.1 所示)。除了发布企业社会责任报告,企业披露社会责任信息的方式也越来越多样化,企业财务会计报告、官方网站甚至自媒体平台都开始出现企业社会责任信息的身影。

.......................

1.2 目的与意义

基于上述企业社会责任实践落后于社会责任管理的背景特征,可能存在“企业社会责任”流于形式、浮于表面的问题,使社会责任信息披露难以有效发挥信息效应,因此,本文对企业社会责任实践信息进行分类检验,以探究社会责任实践及其分类信息能否提供有效信息增量,从而缓解融资约束。

以理论为视角,现有研究表明,企业积极披露社会责任信息对于降低企业内外部信息不对称程度具有重要作用,进而影响企业各类成本与效益,然而,目前对企业社会责任信息进行分类进而检验其分类信息效应的实证研究仍然较少,因此,本文对于丰富相关领域理论成果具有积极意义。

从实践的角度出发,社会责任实践分类信息效应不但影响整体信息效应,更对进一步优化、完善各类企业社会责任信息的披露实践具有很强的借鉴意义。本文利用我国上市公司企业社会责任实践分类信息相关数据,通过实证研究方法检验分类信息对企业融资约束的缓解效应,进而对于企业分类披露社会责任实践信息以及相关监管制度的优化提供参考。

...........................

第 2 章 理论基础

基于上述企业社会责任实践落后于社会责任管理的背景特征,可能存在“企业社会责任”流于形式、浮于表面的问题,使社会责任信息披露难以有效发挥信息效应,因此,本文对企业社会责任实践信息进行分类检验,以探究社会责任实践及其分类信息能否提供有效信息增量,从而缓解融资约束。

以理论为视角,现有研究表明,企业积极披露社会责任信息对于降低企业内外部信息不对称程度具有重要作用,进而影响企业各类成本与效益,然而,目前对企业社会责任信息进行分类进而检验其分类信息效应的实证研究仍然较少,因此,本文对于丰富相关领域理论成果具有积极意义。

从实践的角度出发,社会责任实践分类信息效应不但影响整体信息效应,更对进一步优化、完善各类企业社会责任信息的披露实践具有很强的借鉴意义。本文利用我国上市公司企业社会责任实践分类信息相关数据,通过实证研究方法检验分类信息对企业融资约束的缓解效应,进而对于企业分类披露社会责任实践信息以及相关监管制度的优化提供参考。

...........................

第 2 章 理论基础

2.1 委托代理理论

Jensen & Meckling(1976)[11]率先全面、系统地提出代理理论,该理论被誉为现代企业理论发展的重要里程碑,学者 Fama & Jensen(1983)[12]、Grossman & Hart(1983)[13]等将委托代理理论不断深化。传统的委托代理理论旨在解决股权高度分散的上市公司在两权分离条件下股东与经营者之间产生的利益冲突。张继德和陈昌彧(2017)[14]总结该理论,认为其基本假设是:(1)股东与经营者都是自利的经济人,委托代理双方的目标都是实现自身利益最大化;(2)委托代理关系中存在信息不对称,经营者作为代理人可能通过其拥有的信息优势谋求更多私利,道德风险及逆向选择由此而生。在所有权与经营权分离的情况下,经营者可能崇尚个人主义与机会主义,追求更高的职位权力与物质回报,因而股东作为委托人应当设置合理有效的约束与激励机制来控制成本消耗与经营者行为。

然而,由于传统的委托代理理论主要基于英国及美国资本市场的经验证据所提出,

其基本特征在于公司股权高度分散,任意股东均无法通过操纵企业经营而获得获利优势,因此全体股东可作为一个利益共同体来看待。而除英美等少数小股东权益保护较好的国家外(La Porta et al.,1998[15]),在欧洲(Rajan,1992[16];Faccio & Lang,2002[17])及亚洲(Weinstein & Yafeh,1995[18];Claessens et al,2000[19];杨瑞龙,2006[20])等地区的大部分国家,尤其是新兴市场国家,资本市场中大部分企业存在股权相对集中甚至“一股独大”的现象,单一控股股东的出现使利益冲突的双方不再局限于股东与经营者两者之间,股东内部也分化出大股东与中小股东两个对立的利益群体,从而形成第二类代理问题(郑志刚,2004[21];裘益政等,2005[22]),因此,双重委托代理理论应运而生。冯福根(2004)[23]指出在股权集中的上市公司中,经营者的控制力量较于股权高度分散的企业被显著弱化,大股东代表股东形象运用强大的控制权抑制经营者行为,从而降低第一类代理成本,也即传统的委托代理关系双方在股权集中的条件下转化为大股东与经营者;同时作为自利的经济人,大股东亦可通过信息优势谋求自身效用最大化,从而使中小股东利益受到盘剥,此时中小股东需要通过激励及约束经营者的方法降低第二类代理成本。当两种代理成本都得到有效降低时,股权集中的上市公司才能实现全体股东利益最大化。

.......................

2.2 信息不对称理论

信息不对称是指参与交易的各方拥有的信息不同,Akerlof(1970)[25]以“柠檬市场”模型引申出“不诚实带来经济成本”的概念。市场经济中,信息不对称是一个必然存在的问题,并且这一问题在发展中国家中尤为凸显,其原因在于买卖双方在交易中拥有的信息并不对等,卖方通常具有更高的专业判断能力并拥有着更多的商品信息,相反,买方由于处于信息弱势地位,往往不能准确区分产品高低质量间的差别,此时,卖方销售劣质品能够获得更高的收益,那么优质品将会被“隐藏”起来,最终导致优质品退出市场而劣等品占领市场(“劣币驱逐良币”效应)。在信息不对称的市场环境中,卖方利用信息优势进行牟利活动,交易中的利益将会出现倾斜,资源配置出现扭曲,造成购买方的交易成本被迫提高。

信息不对称是指参与交易的各方拥有的信息不同,Akerlof(1970)[25]以“柠檬市场”模型引申出“不诚实带来经济成本”的概念。市场经济中,信息不对称是一个必然存在的问题,并且这一问题在发展中国家中尤为凸显,其原因在于买卖双方在交易中拥有的信息并不对等,卖方通常具有更高的专业判断能力并拥有着更多的商品信息,相反,买方由于处于信息弱势地位,往往不能准确区分产品高低质量间的差别,此时,卖方销售劣质品能够获得更高的收益,那么优质品将会被“隐藏”起来,最终导致优质品退出市场而劣等品占领市场(“劣币驱逐良币”效应)。在信息不对称的市场环境中,卖方利用信息优势进行牟利活动,交易中的利益将会出现倾斜,资源配置出现扭曲,造成购买方的交易成本被迫提高。

信息不对称一般包括了时间非对称及内容非对称两个层次,从时间的角度来看,合约签署之前或者签署之后都可能发生信息不对称问题,而从内容的角度来看,信息不对称可能是由隐性知识或隐性行为导致的。其中,隐性知识指的是由知识差异造成的信息不对称,通常在经济活动产生之前就已经发生,不会根据参与者行为的改变而改变,如参与者的经济状况、能力等相关信息;而隐性行为指的是某些人的幕后操作,指委托人不能完全监督和制约代理人的行为时,后者因缺乏管束可能带来隐藏行动,进而产生信息不对称。上述两种内容视角下的“信息不对称”带来的经济后果也具有差异,一般来讲,隐藏信息会产生逆向选择,而隐藏行动则导致道德风险。

.........................

3.1 文献回顾 .................................... 10

3.1.1 企业社会责任信息披露相关研究 .............................. 10

3.1.2 融资约束相关研究 ................................... 11

第 4 章 样本选择和研究设计 ............................................... 16

4.1 样本选择与数据来源 ........................................... 16

4.2 研究设计 ................................................ 16

4.2.1 实证模型 ..................................... 16

4.2.2 主要变量定义 ........................................ 17

第 5 章 实证结果与分析 ..................................... 19

5.1 描述性统计 .................................... 19

5.2 相关性分析 ............................. 20

5.3 实证分析 ............................... 21

第 6 章 稳健性检验

6.1 内生性问题

在本文的研究方法及命题中可能存在内生性问题,其中,以如下两种问题最为突出,其一是由实证模型中遗漏解释变量造成的,其二是由于企业进行社会责任信息披露决策过程伴随的自选择问题导致的。如下两个小节将具体讨论并解决上述两种原因导致的内生性问题。

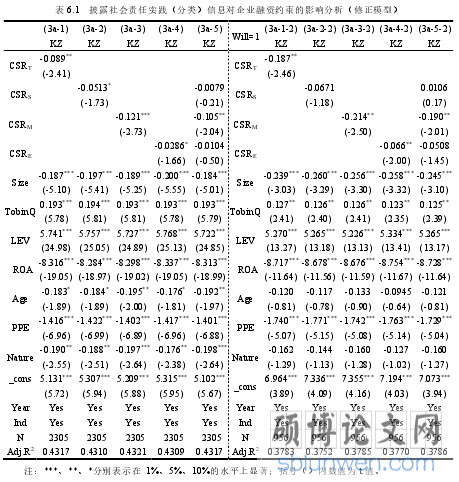

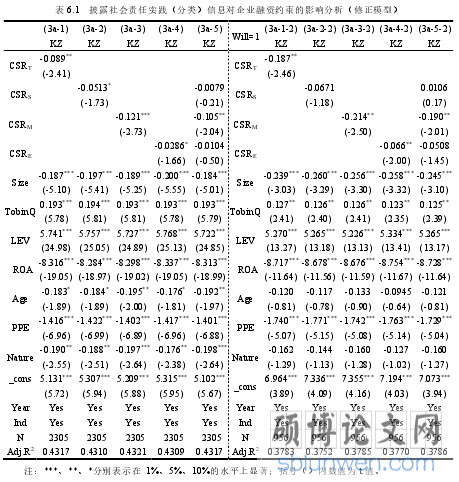

由表 6.1 左侧的数据结果可知,控制上述三个变量后,假设 2、2b、2c 及 2d 的结论仍然成立。同时,CSRS 对应的系数在 10%的水平上显著为负,代表(狭义)社会责任信息披露对于缓解企业融资约束也具有一定的信息效应。此外,市场责任信息对融资约束的缓解效应仍然在企业社会责任实践分类信息中具有最高的统计及经济显著性,而环境责任信息的显著性偏低,由此,企业社会责任实践信息的信息效应介于三个分类信息之间,处于相对偏高的水平。当三项分类信息同时纳入模型后,市场责任信息对融资约束的缓解作用最强。由此,验证了章节 5.3.2 中假设检验的结果。

............................

............................

第 7 章 研究结论与启示

7.1 研究结论

在经济低迷且市场有效性较低的环境中,企业融资约束现象在我国企业中仍然普遍存在,因此,研究融资约束问题具有理论与实践意义。现有研究表明,导致企业融资约束的两大原因是代理冲突和信息不对称,而 Xu et al.(2013)[80]证明在中国情境下信息问题更为凸显。进一步,企业对外披露的信息可划分为财务信息与非财务信息,其中财务信息的披露由于受到严格的监管,其形式和内容具有很强的标准性和一致性,并且目前该领域的学术研究成果丰富,拓展空间有限;而非财务信息披露的形式和内容具有很强的自愿性及灵活性,其信息含量差异更大,具有更高的研究价值。因此,本文选择非财务信息中占比最大且最重要的部分——企业社会责任信息为主要研究内容,并以社会责任实践为核心,将其信息详细划分为(狭义)社会责任信息、市场责任信息及环境责任信息三类,分别验证其对缓解融资约束产生的信息效应。本文选取 2013 至 2016 年披露企业社会责任信息的上市公司为样本,在梳理现有文献的基础上,以 KZ 指数为融资约束的主要度量变量,建立基本模型、调整模型及Heckman 两阶段模型,以调整后的四纬度 KZ 指数及现金—现金流敏感性模型进行稳健性检验,通过上述模型得到的回归结果基本一致。

根据实证结果可以得出以下四个结论。第一,社会责任信息是利益相关者获取企业非财务信息的重要渠道,企业披露相关信息对于缓解融资约束具有积极意义;第二,社会责任实践信息更多涉及企业在社会责任履行及承担层面的实质内容,与外部投资者决策的相关度更高,增加披露社会责任实践信息对于缓解企业融资约束具有显著作用;第三,企业各项社会责任实践分类信息在披露数量和质量上存在差异,就目前我国上市公司披露分类信息的水平而言,市场责任信息对于企业融资约束的缓解效应最强,而环境责任信息及(狭义)社会责任信息的信息效应依次减弱;第四,在区分披露意愿后,自愿披露及应规披露社会责任信息的两组企业样本在融资约束水平上并不存在显著差异,但前者现有的社会责任实践及其分类信息披露水平能够起到缓解融资约束的作用,而应规披露社会责任信息的企业在信息效应上表现较为逊色,尚不足以缓解企业面临的融资约束水平。

参考文献(略)