本文是一篇文学论文,笔者认为穆时英在30年代前期的创作成为研究者关注的重点,而他在30年代中后期的散文、艺术理论、以及少量小说却表现出在民族主义革命的合法性话语之下调整并维护摩登文化实践的努力。

第一章 先锋的诱惑:作为摩登“文化时尚”的革命书写

第一节 革命话语的传播与初步接受

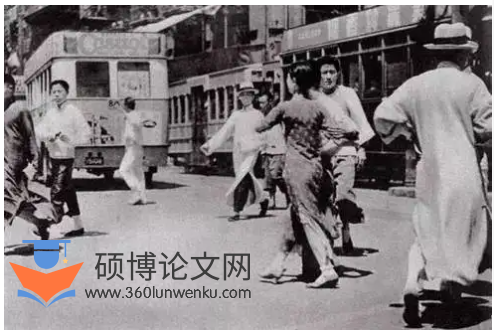

自1843年上海开埠以来,上海在殖民化的资本主义滋养下迅速膨胀和繁荣,在落后沉寂的老中国土地上开出一朵奇葩,造就了现代都市的新兴神话,一跃而成为中国经济的中心。这把“现代中国的钥匙”②以其旺盛的活力和强大的包容性成为“东方的巴黎”和“冒险家的乐园”,1927年7月7日,上海特别市成立,蒋介石宣布上海超过东京荣登“远东第一大都市”。它以无限富足和璀璨魅力吸引着人们不断涌入其中,在这里,宽阔的大马路与街道延伸开来,将古老的弄堂和亭子间隐藏在熙熙攘攘的现代建筑之后。先施、永安、新新、大新等大型商业百货公司以耸立的姿态傲视着,巨口中吞吐着绵绵不绝的欲望之潮。流线型汽车、公园、电影院、跑马场、外滩建筑、舞厅、电影院、咖啡、爵士乐、吉士牌香烟等西方文明的典型产物在这里汇聚成五光十色的都市空间。英美租界、法租界、华界以及公共租界日本人居住的虹口区域将上海划分为碎裂的板块,欧风美雨与来自苏联的各种新兴文化资源在此相互碰撞交融,上海的地理空间和文化空间同时呈现出一种“破碎感”①。

文学论文怎么写

在社会分裂、崩解与重建的过渡时期,上海的街头以新鲜而奇诡的面貌引人注目:

多热闹啊,你仔细瞧着十字街头,有骂街的泼妇,有盯梢的小白脸儿,有呼幺喝六的泼皮,有‘我入你妈’的痞子,有坐着汽车绑票的土匪,有狂叫明天开彩的慈善家,有刚才讲演‘劳工神圣’的阔少……在这形形色色五花八门的十字街头,向前?向后?向左?向右?弄得你自己没有主见,太可怜,跑上前去问问巡士,他还你个不睬!你,在这个时候,不妨冷静一点,缓和一点,站在十字街头,瞧一个仔细,他,她,它,都有值得你一看的意味,你要走的方向便在你无意中找着了。

.............................

第二节 革命想象:情绪化的革命个体

初登文坛的穆时英以其普罗文学的创作蜚声文坛,在《小说月报》上发表《南北极》之后便成为光华大学的名人②,更是文坛备受关注的新星。他的初期创作延续了“革命+恋爱”与底层书写这两种时髦的普罗文学生产模式,然而,无论是描写普罗大众的小说还是带有浓重自指意味的长篇,其间都涌现出一批带有批判意识的情绪化个体。青年复仇者和“流氓无产者”两类革命者形象,这是其革命表达的重要载体,似新还旧的两类革命者形象实际上寄寓了作家“个人英雄主义”的革命想象。

(一)“五四式革命”的延续与改写

1929年5月,在圣约翰大学一年级的穆时英完成了自己的第一部长篇处女作《交流》,据后来介绍,“《交流》曾经拿到北新光华都被退回,后来在芳草书店出版,随着书店倒闭,书的命运完结了。”①这部小说从大革命之前写起,大学生项雄霄在一次庆祝晚会上与一位女同学一见钟情,后来在久未联系的姑母家偶遇,发现自己日夜思慕的带着绢花的少女竟是自己的儿时恋人陆霞玉,但命运之神狞笑着,家庭早已赐予项雄霄一个面貌丑陋而又无智识的妻子,而陆霞玉也被许配给项雄霄的同学——老怯俞天福,得知真相之后项雄霄大病一场,死里逃生之后加入了国民革命战争,浴血奋斗后晋升为一名团长,手握兵权的他在陆霞玉的婚礼上将媒人杀死,复仇之后自杀,陆霞玉的哥哥则亲手杀死妹妹,折了这朵薄命花以配英雄。故事的前半段是一个典型的封建势力摧残之下的五四爱情悲剧,而后“革命”元素的加入所引发的波澜又使故事与时髦的革命恋爱小说模式带有同构性②,但穆时英意不在此,铁与血的浪漫过后却安排了一个才子佳人双双“成了神仙”③的传奇故事结尾,带有浓重的鸳蝴小说气息。或许正是这种略显俗套的故事模式使得小说在当时出版艰难也并未引起注意,只能在后来被追认到这位“新感觉圣手”的作家名下。

................................

第二章 都市“摩登”主导下的“革命”批判意识

第一节 与“左翼”革命的疏离:文化实践的摩登性

因创作普罗小说受到文坛极大关注的穆时英面对“左翼”的批评与期许表现出强烈的反弹,并越发表现出转向都市摩登书写的倾向。于“左翼”而言,为清除附庸于革命话语之上的投机者,亟需以规范作家生活作风与革命意识树立起阶级“革命”的正统,但穆时英却拒绝任何一种意识形态真理的规范,更热衷以多样的形式试炼传达个体的都市体验,表现出鲜明的“现代主义”创作特征。这与革命意识形态话语所要求的现实主义书写存在差别,持现实主义论者认为主观体验与客观现实、表象与本质都可以实现统一,力图以典型来表现社会整体。但穆时英并不认为可以把握这一切,他提出忠实于自我感觉的书写,这从本质而言倾向现代主义的不可知论,试图在有限的自我内部表达“人”的生存困境,并未达到卡夫卡、乔伊斯那样直指现代社会“异化”本质的批判,而是集中于都市人的生存境遇问题。

“革命”的时代主潮和摩登的文化实践之间存在共生与压抑的关系。20年代末,革命首先以道德律令向知识分子发出召唤,革命顿挫带来的激进情绪首先在不同作家的文学创作中得到补偿,并借助出版业的兴盛形成普罗书写的摩登潮流,但“摩登”与“革命”之间的流动性在革命主潮的到来中趋于停滞。出于对“闻风而来的投机者流”①的警惕,”左翼”开启对现代性话语的占有,针对“摩登”重新定义并展开批判,使其成为现代性的反面。在革命文学论争中,文学的政治性要求与日俱增,抵御“摩登”的“革命”壁垒不断加强,李初梨提出,“文学家应该同时是一个革命家”,“不是仅在观照地‘表现社会生活’,而且实践地在变革‘社会生活’”②,无产阶级文学革命要求作家的意识形态斗争③与现实介入精神,这不仅是革命作家自我身份转变的必要过程,也是文学革命队伍肃清附着于其上的革命投机者的必然选择。张勇正是以“革命实践性”作为分辨“革命文学”与“‘革命’摩登”的标志④,他列出施蛰存、刘呐鸥、穆时英、徐訏、张资平等作家在内的五类“‘革命’摩登”现象,指出其“不革命”的实质,只有具有无产阶级意识的作家才能够成功的创作“革命文学”。笔者赞同其从“革命实践性”有无所作的区分,但在此更关注斗争性“革命”主体生成与错位的具体路径。

................................

第二节 都市孤独个体与革命集体间的找寻与隔阂

有研究者认为,现代人在现代社会中的突出特征便是孤独感与漂泊状态,经过无力的抵抗之后便会陷入悲观与虚无。“他们一方面处处感到现代都市生活的堕落和对人的压迫,一方面又无法寻找到一个支撑点来对抗这种压迫,个人在与他人以及整个社会的疏离中,陷入了精神上的流浪。”①身处现代都市这样充斥着物欲和人欲的喧嚣世界,现代人极易迷失自己,失去一切的价值与概念,但也更容易衍生出奔逃的渴望与激进的批判意识,“革命”就成为这些漂泊者与消极、虚无对抗的精神支撑点。

背负着左翼批判的声音,穆时英在新开辟的《现代》上进行着新感觉风格创作,都市摩登男女成为其小说中的主角,笔下的人物暴露出了耽于享乐的一面,沉溺于都市的舞厅、跑马场,而“革命”则在都市男女的征服戏码中得到畸形的演绎。然而,穆时英笔下的都市男女升起远离都市的批判情绪,摩登的身体在都市物欲空间挤压之下获得流动性,在都市、郊外、乡村的空间展开中,带有反思都市“现代性”的意义,但由于这群都市旅人的局限性,大都难以推动革命意识的产生,只有少数走向“革命”的尝试。比起穆时英前期小说集中于道德批判基础上的个体暴力革命,此时的都市主体在摩登生活下隐藏的“革命”情绪一经释放,却又在融入革命集体中遭遇到新的问题,上演着潘鹤龄这样的知识分子在圈子内外对“革命”的错位寻找。都市男女对都市保持批判反思,却又无法与“革命”相融,穆时英对都市主体的消极描绘整体上反映出自身都市情感的矛盾性与“革命”意识的有限性。

..............................

第三章 “摩登”与“革命”话语的弥合实践:与“民族主义”嫁接 ................ 74

第一节 “软硬性电影”论争:民族主义革命下的艺术“真实性”建构 ............ 74

第二节 革命主体重塑:消失的阶级革命者与民族英雄缔造 ...................... 87

第三节 主体重塑的未完成:为“革命”赋形的书写困境 ........................ 97

第四章:穆时英创作反思:现代主义的“上海面孔” ............................ 111

第一节 “阶级”“民族”“摩登”三维冲突中的矛盾主体 ..................... 111

第二节 “革命”与“摩登”的逆转:时代语境变迁中的穆时英及其创作 ......... 117

结语 ......................... 120

第四章:穆时英创作反思:现代主义的“上海面孔”

第一节 “阶级”“民族”“摩登”三维冲突中的矛盾主体

1928年,朱自清在《那里走》中谈及“时代与我”的关系,他指出时代大体经历了自我解放、国家解放、阶级斗争三个阶段,其中又显示出两种精神,“自我解放”强调个体的自由,后两者则指向革命与主义的要求,而小资产阶级知识分子在“革命”的时代潮流中逐渐沦落为落伍者甚至是反革命。随着三十年代政治与文化气候激变,知识分子的主体矛盾性进一步凸显。“摩登”接续并进一步发展了朱自清所言五四“个人主义”的潮流,其“个人革命”意味更强,与“国家解放”“阶级斗争”所指向的“革命”集体话语显示出分裂。原本与“革命”存在先锋同构性①的“摩登”逐渐被演绎为单调而浅薄的现代符号,原有的精神反叛姿态变成物质、精神无所不包的“破旧趋新”,30年代以“摩登”为口号的“个人主义”较之五四时代有更强的享乐意味,②与“革命”之间的冲突也在知识分子身上表现的更为显著。

文学论文参考

不同于以往研究中将穆时英创作归为从“革命”到“摩登”的认知,本文展现出穆时英身上两种先锋话语相互交织、斗争的过程。穆时英创作可以概括为阶级革命书写、都市摩登表达、民族主义革命建构三个阶段。穆时英初期的底层无产阶级革命书写成为身处革命政治边缘作家的革命想象样本,其笔下的革命者无论是知识分子还是无产阶级都带有主观化、情绪化特征,带有浓重的英雄主义色彩。郑振铎曾经在《新文坛的昨日今日明日》 中概括“口号文学”的两大缺点:幻想色彩太浓厚、英雄主义。这正是普罗文学创作初期小资产阶级作家想象革命的必然后果,在有限的革命经验中,其创作资源多来源于小说与流传于上海街巷间的主义者们的演讲。郑振铎更是将蒋光慈、丁玲、穆时英的作品作为“口号文学”的代表。“蒋光赤的作品里这个缺点即很显露,虽一般人认为此类文学中较好的两篇著作,丁玲的《田家冲》,穆时英之《南北极》,也脱不了这两种缺点。《田家冲》写都市女子之从事革命运动,《南北极》写一个极粗的人,因发现他的恋人,被人所恋,愤而为车夫,镖客……等总之是都充满了幻想的英雄主义的色彩。”在此基础上,郑振铎提出弥补缺陷的途径:“由夸张的进而为写实的,由型式的进而为真实的”。

.................................

结语

穆时英作为一个初登文坛即受到广泛关注并引发争议的作家,以其青春的生命放射出耀眼的光辉,成为划过30年代文坛的一颗流星,而后是近半个世纪的寂落。一直以来人们对穆时英的谈论从不乏“革命”或“摩登”的视角,大都倾向于单维度或是对立性解读,这与其创作上表现出的殊异化风格相关,但却忽视了这两种先锋话语的内在互动。实质上,“革命”与“摩登”话语的斗争在穆时英创作中贯穿始终。其早期创作主要表现为摩登热潮中的阶级革命书写,但倾向于个体感觉化的艺术表达方式一方面将其导向左翼革命的殊途,另一方面使其流向更合乎自身生命体验的都市描摹。现代都市中滋生的批判意识在本质上源于现代主义的存在焦虑,表现为孤独个体远离都市的人性寻觅,这与阶级革命话语对都市罪恶的批判具有根本的异质性。穆时英在30年代前期的创作成为研究者关注的重点,而他在30年代中后期的散文、艺术理论、以及少量小说却表现出在民族主义革命的合法性话语之下调整并维护摩登文化实践的努力。

从普罗书写到都市新感觉表达,再到为民族主义口号呼喊,穆时英多样的创作姿态呈现出历史语境下知识分子自我认同的艰难历程,在纵向上表现为创作主体在“革命”与“摩登”话语影响下的不稳定性。都市“摩登”激发起个人化、感觉性的一面,而“革命”又在召唤着个体纳入集体。在摩登话语影响下,穆时英嵌入革命话语的方式总是以个人英雄主义为诉求,以感觉作为革命情绪的传达媒介,缺乏意识形态下的理性表述以及历史书写的自觉。无论是何种形态的“革命”话语,无产阶级革命或是民族主义革命,穆时英都在以“感觉化”的叙述以及理想化的革命者形象弥补个人体验与革命想象之间的裂隙,这种革命的表述不确定性使其在不同“革命”形态之间反复滑动,始终无法获得行动与信念的统一。

参考文献(略)