本文是一篇文学论文,笔者认为对于许立志的诗歌,还有很多值得探讨的问题:比如许立志的诗歌意象如何组合,呈现出怎样的美学风格;从宏观的角度看,许立志的诗歌在打工诗歌整体中有何特殊之处;追溯中国工人诗歌的历史,许立志的诗歌在现代文学史中有何价值……

第一章城市意象:打工者的生存状况

一、多面的城市

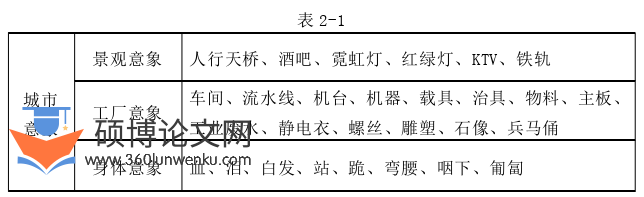

在许立志的诗中,景观意象和工厂意象常常一起出现,它们形成鲜明的对比,表现了底层打工者与城市居民各方面的差异,并给读者展现了不同面相的城市。打工者带着农业社会的“传统性”进入现代性的、别人的城市,城市给打工者带来的并不是幸福与希望,更多的是冰冷与残酷。

(一)现代性的城市

改革开放以来,中国的经济、政治、文化、人等各个层面都在追赶现代化的脚步,获取现代性的成长。①现代性与“传统性”相对,现代化的过程同时也是不断去“传统性”的过程,即从农业文明转向工业文明的过程。其中,人的现代化是最主要的,也是最艰难的。在改革开放的转型时期,走出传统的农业社会、勇敢迈进工业城市的农民工是中国现代化的推动者。然而,他们身上带着农业文明遗留的“传统性”,在工业城市里往往承受着去“传统性”带来的强烈精神阵痛。许立志的《古人》很好地表现了漂泊在城市里的人身上的“传统性”和城市现代性的对抗,以及这种对抗带来的孤独体验:

文学论文参考

在城市漂泊的时间越长我越觉得自己像一位古人穿梭在霓虹灯下,而头戴斗笠在酒吧门口,我看见一座寺庙在肯德基,我暗叫一声“掌柜的,小二”在KTV我唱着“明月几时有,把酒问青天”夜晚,在线装古籍中我侧身躺着和一个词,和一首诗相拥而眠

诗中的霓虹灯、酒吧、肯德基、KTV是常见的城市景观,但它们并非单纯的物象,而是具有丰富的文化意义和象征意味的城市意象。霓虹灯是科技和工业产品,其诞生不久便被应用于各大广告招牌上,那冷艳绚丽的色彩给予孤寂的都市人繁华、热闹、喜悦的心理体验,成为现代都市的代表意象。酒吧、KTV是都市青年消遣娱乐的场所,它折射了现代都市青年的生活方式。肯德基背后可以看到繁忙都市节奏下的快餐文化、全球化的时代背景下西方文化对中国的影响以及中国的消费文化等等。

................................

二、工厂意象:“螺丝”与“兵马俑”

凯文·林奇认为人不仅是城市场景的观察者,人和人类活动也是场景的组成部分,它们跟静止的元素同等重要。⑥凯文·林奇的论述使人及其活动跟静止的场景一样成为“城市意象”的源印象,诗人对源印象提取、重组、赋予意义,最后形成意象。在许立志笔下,形形色色的打工者是他最为重要的书写对象。通过观察打工者的生活与工作,许立志凝炼了螺丝、雕塑、石像、兵马俑等用来比作工人的意象,它们属于艾布拉姆斯在《文学术语词典》中界定意象概念时提到的第三种含义的意象,即隐喻或明喻的喻矢。由于“螺丝”和流水线上的“兵马俑”与工厂紧密相关,对工厂来说,工人的确只是发挥某种作用的螺丝或兵马俑,因此本文将它们归为工厂意象。

(一)螺丝

螺丝在工业领域是一种矛盾性的存在。螺丝主要用来紧固器物机件,没有螺丝,很多机器无法组合和运转。作为整体的、抽象的工具性名词,螺丝的重要性毋庸置疑,但螺丝的结构简单、体型微小,方便大量生产,这决定了作为个体的、现实的螺丝是容易替换、无足轻重的。农民工跟螺丝所面临的境遇几乎一模一样。作为整体,庞大的农民工群体对中国举足轻重;然而作为其中一员,个体是可以随时被取代、无足轻重的。“人多力量大”,数量是完成大目标的关键因素,但在这个过程中数量也消解了个体的独特作用。或许是看到两者的共性,许立志经常将打工者比喻成螺丝,以《一颗螺丝掉在地上》为例:

一颗螺丝掉在地上在这个加班的夜晚垂直降落,轻轻一响不会引起任何人的注意就像在此之前某个相同的夜晚有个人掉在地上

螺丝无疑是轻微渺小的,它的掉落不会引起任何人的注意。这种轻微渺小让诗人从一颗螺丝的掉落联想到一个人掉落在地上,也只是轻轻一响,掀不起任何的波澜。“某个相同的夜晚”指前面提到的“加班的夜晚”,这点明了掉落的这个人跟诗人一样是个工人。这首诗描写的是富士康工人最常见的自杀方式——跳楼。虽然富士康工人跳楼事件曾震惊全中国,但时过境迁,除了死者家人,这些工人的自杀并未产生实质性的影响。按照时间的先后顺序,有个人掉在地上是之前发生的事件,螺丝掉落在地上是今晚发生的事。诗人运用“倒叙”,将重点放在结尾,经过前面“轻轻一响/不会引起任何人的注意”的铺垫,到最后揭示这实质上是一个人掉落在地上的事实,使结尾处产生震惊效果。

...................................

第二章乡村意象:异乡人的怀念与感伤

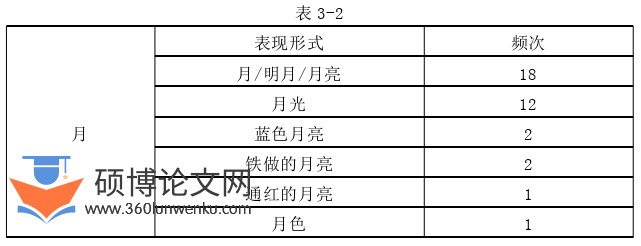

一、“月”意象的多重象征

“月”是中国古典诗词最常见的诗歌意象之一,月亮在数千年的反复吟咏中积淀了丰富的蕴涵,形成了自身独特的审美传统。五四文学革命之后,中国新诗在继承月亮古典意蕴的同时,又对其进行现代性的创新和转化。许立志诗歌中的月亮意象既从古典诗词中汲取资源,又从现代诗歌中吸收养分,进而转化成独具个人特色的抒情意象。许立志的诗歌中的“月”意象一共出现了36次,有月、明月、月亮、红月亮、蓝月亮、铁月亮、月光、月色几种不同的表现方式,如表3-2所示:

文学论文怎么写

(一)故乡

傅道彬指出,“在中国文化里,月亮一开始就不是一个普通的星体,它伴随着神话世界飘然而至,负载着深刻的原始文化内容……它凝聚着我们古老民族的生命感情和审美感情,成为高悬于天际的文化原型。”①月亮在中国文化中是一个原型意象,它最基本的象征意义是母亲和女性。月亮作为女性的象征始于母系社会,这时期的人类认为创造生命是女性单方面的行为,因此衍生出狂热的女性生殖崇拜,而神话中创造人类的女娲是月神,月亮因此与女性产生联系。原始人类对月亮的崇拜实质上是一种女性生殖崇拜,伴随着人类对繁殖的科学认识,女性的地位慢慢降低,女性王国逐渐走向衰落。然而父系社会建立以后,掠夺、战争等各种矛盾冲突日益强烈。身心疲惫的人类一方面不断强化父亲的权力,一方面在精神上留恋母系社会的宁静和谐,寻找母亲因此成为文化的一个重要主题。②月亮是女性和母亲的象征,自然地又具有了寻找母亲、寻求精神家园的文化意义。

...........................

二、“异乡人”意象

在许立志的诗中,我们常看到“异乡人”“陌生人”“游子”等意象,许立志为自己塑造了一个漂泊的异乡人形象,在诗歌中不断回望远去的故乡。西美尔指出:“在整个经济史上,每个地方的陌生人都是作为贸易商出现的,或者是贸易商作为陌生人出现。”①新中国成立后,城市中心主义的价值模式渐渐确立,形成了乡村到城市、边缘向中心靠拢的经济格局。城市现代化、工业化的进程冲击着自给自足的乡村经济。一方面,城市扩张对劳动力的需求日益增长;另一方面,为了获得乡村无法提供的货币资源,一部分农民选择脱离土地,进入城市谋生,作为陌生人的贸易商——农民工应运而生。然而,进入城市后农民工却无法获得社会与大众的认同。首先,“农民工”这一命名本身就意味着农民工非农非工非城的模糊身份,他们是身份不清的人群。其次,二元户籍制度的制定,使进城务工的农民工无法享有城市居民等同的医疗、教育、文化等基础资源。高昂的房价更成为农民工扎根城市的最大阻碍,他们只能从城市再次退回到乡村中。

对于城市居民来说,农民工属于城市外来务工群体。这一外来群体带来的陌生感,意味着不安定性与风险。乡村与城市具有截然不同的生活方式与文化习俗,农民工往往被贴上素质低、不讲究卫生、脏乱差、潜在暴力分子等贬义标签。这种污名化的话语建构慢慢被错误地承认为一种社会共识,使这群城市“陌生人”无法融入城市,无法得到城市居民的认同。许立志是一个漂泊在深圳的异乡人,不断在城市与乡村两端游离使他面临着身份认知的双重困境:离开乡村,失去原有的农民身份;进入城市,却无法获得合法的市民身份。他是城市边缘的陌生人,也不可避免地成为乡村中的陌生人。

............................

第三章死亡意象:生命的困惑与反思............................36

一、身体之死......................................36

二、诗人之死................................41

三、死亡之色............................44

第四章许立志诗歌意象的主题表达..............................47

一、苦难的记忆.......................47

二、耻辱在他乡...............................50

三、生存与死亡.........................52

结语.............................55

第四章许立志诗歌意象的主题表达

一、苦难的记忆

许立志是农民工,是诗人,是一个挣扎于苦难中的普通人。从本质上讲,许立志的大部分诗歌是对自身苦难的本能性表述,这种来自底层个体的苦难表述和记录蕴含着巨大的力量。郭于华指出,记录苦难并让大众知晓,挖掘出个体苦难的社会根源,苦难便能发挥它对社会、对历史的颠覆和解放的作用。⑥也正是从这个角度讲,许立志对苦难的表述和记录使个体的苦难超越了个体经验,成为社会的苦难,并拥有了改变社会历史的作用。许立志从自身经验出发,用诗歌纪录新世纪的农民工从农村走向城市的艰难历程,描绘城市底层打工者的生存图景,揭露他们的苦难,他是当之无愧的农民工的代言人。

对打工者身体之痛的书写是许立志苦难叙述的重要部分。农民工进入城市后一般从事没有技术含量的、危险性高的体力劳动,他们往往以工伤和职业病为代价换取微薄的工资,被榨取完最后的价值后,只剩下一具带着病痛的破败身体。许立志的《发哥》一诗很好地表现了农民工的身体之痛:

七年前你独自一人/踏上深圳这片热土/意气风发,信心十足/迎接你的却是冰雪/黑夜,暂住证,收容所……/几经波折,你进了这家世界头号代工厂/从此站立,打螺丝,加班,熬夜/烤漆,成型,打磨,抛光/包装机台,搬运成品/每天一千多次地弯腰直腰/拉着山一般的货物满车间跑/病根悄然种下而你一无所知/直到身体的疼痛拉着你奔向医院/你才第一次听到了/“腰椎间盘突出”这个新鲜的词组/每当你笑着说起这些病痛和往事/我们总被你的乐观感动着/直到年底聚餐,醉醺醺的你/右手握着酒瓶,左手竖起三根手指/哽咽着说:/“我还不到三十岁/还没交过女朋友/还没成家立业/这辈子,就算完了”

这首诗以生活化、口语化的风格讲述了发哥在深圳打工的经历。发哥七年前怀着梦想与憧憬踏上深圳这片土地,但迎接他的是暂住证、收容所、熬夜和加班。在每天一千多次地弯腰直腰重复劳作中,发哥在不到30岁的年纪得了腰椎间盘突出。他默默咽下心底的辛酸和痛苦,只在醉酒后吐露出内心的绝望:“这辈子,就算完了”。在质朴平实的叙述中,我们看到一个平凡、生动又真切的底层劳动者“发哥”。许立志具有跟发哥感同身受的打工体验,并对发哥怀着真诚的同情,这使得“发哥”成为矗立在诗人心中经久不散的身影,诗人必须用文字将“发哥”呈现出来。也正是通过文字的记录,许立志将发哥个体的苦难经历转变成底层农民工共有的苦难经历和感受,使苦难具有了社会力量。诗中真切、生动的人物“发哥”不再指发哥一个人,而成为了具有相似经历的农民工的缩影。实际上,诗人自己也是“发哥”,“发哥”就是诗人。诗人对发哥苦难的呈现,是对自身苦难的表述,也是底层农民工群体苦难的记录。

.............................

结语

2014年1月25日,未满24岁的许立志在微博上写下一段话:“‘一面澄明,一面黑暗;一面寒冷,一面温热;一面是创造,一面是毁灭;一面铺洒着天堂之光,一面燃烧着地狱之火。’别人对伍尔夫的看法,用在我身上同样合适。”①这是一个敏感、年轻却历经苦难,又带有些许天才的诗人对自我的认知和概括。然而,诗人已经远去,研究者只能从他留下的不多的诗作中去分析他对立却又融合的精神世界,拼凑出一个或清晰或隐约的身影。

如果说一个诗歌意象是许立志精神世界的一个光点,那么在无数光点中,隐约可以看到三条由一个个光点组成的河流。沿着这三条交织的河流,研究者能够在他错综复杂的精神世界中找到叙述的方向。城市意象、乡村意象和死亡意象便是许立志诗歌世界(精神世界)的三条河流。许立志对城市意象的建构让打工者真实的生存状况浮现在读者眼前:工业化驱赶着农民离开传统的农业社会,以外来者的身份进入现代化的都市,他们以血泪建设城市,身体受到损害的同时还面临着尊严的丧失、身份的焦虑……通过大量的乡村意象,许立志讲述了异乡人失去故乡的绝望和感伤:故乡被现代化的脚步裹挟,感染上城市的喧哗与骚动,逐渐丢失了原有的宁静祥和。打工者不被城市接纳,回到故乡,却仍然像走在异乡的陌生人。他们行走在城市与乡村的夹缝中,成为没有故乡的“中间人”。许立志怀念以往美好的乡村生活,为陌生的故乡而感伤,并试图用诗歌重建一个理想的精神家园,用以存放在城市无法喘息的灵魂。死亡意象是许立志诗歌中最为隐秘和独特的意象,通过它们,诗人表达了生命的困惑与反思,探讨了死亡的神秘与魅力。许立志在诗中毫不避讳地预设自己的死亡,流露了对死亡的好奇与冲动,他最终用生命实践了这种死亡冲动。因而,他的死亡不仅是作为打工者意识到无望生活后的绝望自杀,也是作为诗人为信仰崩塌和理想破灭而自杀——诗歌是他的信仰。

参考文献(略)