1 左翼民族工业书写的生成语境

1.1“工业立国”:现代文化转型中的民族工业

中国的工业自诞生之初就经历着重重磨难,“中国民族资本主义工业,从它呱呱落地之日起,就是在帝国主义和封建主义双重压迫的夹缝中,畸形而又艰难地挤出生路的。”②三十年代国人们充分认识到了工业生产的创造力,认为只有工业才可救国,在国民政府的努力下,民族工业发展呈现出前所未有的热情,但是民族工业在帝国主义和官僚资本主义的双重压迫下依旧举步维艰,工人们在资本家的剥削中生存困难,工人运动热烈发展,这些都为工业小说的创造提供了客观条件。

1.1.1“兴国之要”:危机下的工业强国梦

鸦片战争之后,中国处于内忧外患、危机重重的局势之下,部分仁人志士走上了实业救国的道路。民族工业自夹缝中产生,帝国主义列强用坚船利炮打开了清政府“闭关锁国”的大门,外国资本家在上海、广州等地陆续设立了多家工厂,雇佣大量的中国工人,开始了帝国主义经济倾轧中国的第一步,这一阶段的经济侵略主要以商品输出和掠夺原材料为主。中国的工业萌芽实际上是由外国资本家所创造的,直到十九世纪六七十年代,民族工业才正式登上历史的舞台,在时间上较外国资本晚了三十多年,在资本的原始积累以及生产技术、管理制度等方面发展也处于明显的劣势。随着时间的推移,十九世纪末期外国资本在华设厂数量的增加,“到一八九四年甲午战争前夕,外国资本所开设的工业企业共达一百余家,雇佣工人约三万四千人。”①各国列强以资本垄断的方式进一步侵略中国,民族工业发展受限。辛亥革命后民国初期至一战结束这一段时间民族工业曾迎来短暂的春天,英法等列强忙于战争,无暇顾及对中国的资本输出和商品输出,中国的民族工业得到了一定程度的发展,六年的时间,“工厂增加百分之一百五十七,资本增加百分之五十四点五”。②但是日本加紧了对华剥削,帝国主义在华企业依旧垄断着中国大部分命脉产业,例如煤、铁等,他们还控制了中国的金融市场、银行、运输等等,中国的民族工业发展举步维艰。1930 年代在国民政府统治前期民族工业有了较好的发展势头,国民政府为巩固统治,制定了一系列政策措施推动民族工业发展,首当其冲的就是争夺关税自主权。1927 年通过“改订新约运动”获得了形式上的关税自主权,1929 年以美国为代表的的各列强国与南京国民政府签订了“友好通商条约”或“新关税条约”,后又经历一系列的具体政策的改革与修订,终于在 1934 年 7 月之后,大体形成了自主的关税政策。自主的关税政策在一定程度上打击了外国资本主义的商品倾销,推动了中国民族工业的发展,提高了国际地位。

............................

1.2“反权力政治文化”:左翼工业文化的形成

三十年代的文坛创作与“五四”时期崇尚自由不同,政治话语倾向更为突出,各个文化团体在国民党文化高压下,其文学观念都与政治文化形式有密切的关系。其中左翼文学群体已经有了明显的“亚政治文化”性质,在这种政治话语影响下,工业小说的形成也与特殊的政治文化语境分不开,因而具有左翼政治主张、无产阶级思想之宣扬的特点,形成了一种独特的无产阶级话语的写作形态。

1.2.1 马克思主义的传入与普罗文化的壮大

毛主席曾说:“十月革命的一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”尤其是“五四”新文学运动之后,反传统、反封建,提倡科学、理性的精神,在文艺界掀起轩然大波,思想界的变革使得马克思主义在中国有了根植的土壤。但是“五四”轰轰烈烈、震荡文坛的新文学运动之后,文艺界反而历经了一段低迷的状态,知识分子遭遇理想和现实之间差距的打击,开始自觉地反思社会现实与文学变革的可行路径,积极寻找解决途径。其中左翼知识分子更是积极地进行文学实验,他们肯定马克思主义的实用性,肯定无产阶级的积极性,1923 年一些无产阶级革命文艺工作者提出“革命文学”的号召,阐述了文学与社会的紧密度联系,呼吁作家要有现实责任感,“文学家应与社会同化,文学家应与群众一体。”①同时强调文艺的社会功能,视文艺为政治斗争的有力武器,“做文字的时候,要用血写,要用泪写。”②蒋光慈在 1924 年发表的《无产阶级革命与文化》中说:“无产阶级革命不但解决面包问题,而且要解决文化问题,它为无产阶级文学的建立开辟了新途径。”他们相信无产阶级的所蕴含的巨大潜力。

在国际上,随着马克思主义思想、无产阶级文学的传播扩大,应运而生的左翼文学更是风靡亚欧美非四大洲,因此史学家称这种现象为“红色的三十年代”。无产阶级文化思想的不断译介,对文艺界产生了十分明显的影响。1925 年出版的《苏俄的文艺论战》,全面介绍苏联文艺论战的书籍,鲁迅充分肯定了哈尔滨地区先进的苏俄文艺译介活动对全国文坛所产生的影响:“任国桢君独能就俄国的杂志中选译文论三篇,使我们借此稍稍知道他们文坛上论辩的大概,实在是最为有益的事——至少是对于留心世界文艺的人们。③”中国文坛也形成了以无产阶级文化作为创作倾向的文学团体,亦即早期的左翼作家团体。在苏联“拉普”和日本“纳普”、福本主义的影响下,左翼文人开始有意识地创作普罗小说,但是最初的尝试是过于简单的“革命+恋爱”模式,将革命主人公置身于爱情和革命的选择中,受到了文艺界的反对。1927—1928 年国内文坛掀起了革命文学论争的热潮,由创造社和太阳社提出“文学革命”,认为“所有文学都是宣传”,否定文学的主体性,在文艺界引起了一片论争,最后由中央出面调停,基于当时的时代背景,确认了一个大体方向,归于统一声音,这也体现出了左翼文学团体的“亚政治性质”。

.................................

2 左翼工业小说书写的写作者与写作观念

2.1 作家身份:工人的代言人与工业的忧思者

“五四”新文学运动曾给中国思想界带来了翻天覆地的变化,带给了中国的知识分子启蒙思想,将新文学与封建文学割裂开来,作家们可以“任意而谈,无所顾忌”①,完成了从传统知识分子到现代知识分子的转变,文学领域也开始了革命文学的酝酿。到了三十年代,民族工业经历了近六十年的发展,进入到一个相对繁荣的时期,文艺界在经历了多次政局变动之后,就作家来说,更具社会责任意识和民族工业的责任感,所以在国民党文化的压制下依然保持自己对工业的担忧,“以工立国”的观念一直影响着他们的文学创造。

首先,这一时期的作家几乎全是出身于资产阶级、地主阶级等上层社会,这与当时受教育成本较高有直接关系,所以这一时期的知识分子可以看做是“士”阶层的延续,士大夫是既有社会责任意识、又有高雅文人气质的知识分子,有对民族文化的认同感和传统文化的批判性继承,有“穷则独善其身,达则兼济天下”的气魄。三十年代的知识分子深感民族危机之下个体精神的苦痛,深知民族工业对于民族觉醒之重要意义,并且他们关注世界经济发展,能吸取外国的先进工业生产经验,直击民族工业的核心问题。此外,他们身份上的雷同也有其弊病,“没有一个出身于无产阶级的,文艺青年的意识都是资产阶级的意识。这种意识是什么?就是唯心的偏重主观的个人主义。”②所以在进行文学创作中有脱离现实情况的出现,为了使无产阶级文化作品覆盖更广泛的受众,左翼思想家疾呼革命的青年人应该“到民间去”,认为“应该真实地描写实际生活面貌,深刻反应动荡社会的本质”①。

其次,左翼作家认同无产阶级文化思想,他们对工人阶级遭受的非人的剥削表示愤怒与同情,左翼思想家们也提倡走近工人,“不走到这个阶级里面去,决不能交通他们的情绪生活,决不能产生革命的文学”。②主张文学应表达民众之所想、所求,应表现革命、服务于革命,同时希望借文学作品给广大的无产阶级指出一条革命的道路,在创作中不自觉地带有革命性。

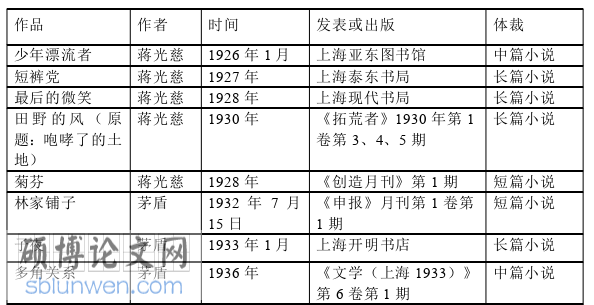

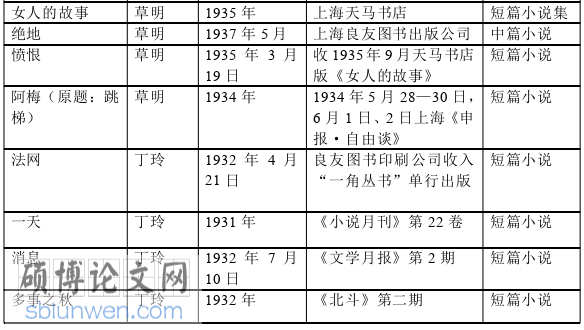

三十年代兴起了工业小说创作的一个高峰期,这一时期的左翼作家积极参与社会活动,感受政治文化脉搏,不仅以文学介入生活,甚至直击社会现实矛盾。他们开始把现代大工业作为认识中国社会的切口,关注到了产业工人这一社会组织的新兴主角,发现了无产阶级的艰难生存境遇,例如蒋光慈、丁玲等,都在三十年代转归描写工农大众的现实苦痛。在 1930 年“左联”成立后,左翼作家的联系更为紧密。左联还在工厂内发展了一批“工农通讯员”,这些人本是工人的身份接受共产主义思想的影响进行创作,有更为丰富的工业体验,更能反映工人所受压迫,表现出深刻的革命愿望。这也是一种政治思想先行的状态,以共产主义意识形态主导左翼作家的文学活动。

...............................

2.2 文学观念:从启蒙走向普罗

三十左翼的民族工业忧思者在创作时,大都秉持着无产阶级的文学观念,甚至一些左翼文人还是共产党员,在这样的文学语境和身份认知之下的文学观念是具有革命精神的。这与“五四”之后文艺界所倡导的思想启蒙完全不同,“五四”时期提倡个性解放,反对旧道德、提倡新道德,兴起了民主与科学的新文化思想启蒙运动。但是到了三十年代,“启蒙”热潮已过,“救亡压倒启蒙”③,面向普罗大众的文学逐渐深入人心,他们提倡创作给被压迫阶级看的、反映被压迫阶级的生活苦难的文学,此外还引入了一个新的社会观察视角,通过经济关系认识工业社会生活,并由此反映不平等的劳资关系下的工人阶级们的抗争。

2.2.1 “到工厂去,到革命的漩涡中去”

左翼文学在诞生之初就有强烈的“反权力”意识,这与无产阶级革命的发展密不可分。左翼文学随马克思主义的萌芽滥觞于十九世纪中叶的欧洲工人运动,十九世纪无产阶级对资产阶级的反抗有了新的阶级意识和政治诉求,在文学上曾出现了英国宪章派诗歌、德国无产阶级文学运动、巴黎公社运动等尝试,左翼文学也在二十世纪二三十年代正式形成,尤其是十月革命之后苏联出现的无产阶级文化团体以及“拉普”影响遍及全世界,国际上出现了“红色三十年”的“左翼风暴”。可以说从左翼文学诞生之初,就与工业社会中被压迫的工人阶级密不可分,是在不断发展的工人运动中得到的成长。在这样的国际背景下,自 1927 年下半年开始,郭沫若、成仿吾等人就明确提出了“无产阶级文学”的概念,中国的文人也遵循左翼的文学观念,创作密切联系无产阶级的小说,也提倡文学的阶级性,蒋光慈曾说,“无产阶级的文化为真正全人类文化的开始。”①三十年代左翼在不仅延续之前的文学主张,并且立足于中国社会现实情况,号召知识分子“到兵间去,民间去,工厂间去,到革命的漩涡中去。”②通过文学诉说无产阶级的苦痛,固然表述较为激进,但是也可以看出左翼反对压迫的觉醒性。

文学论文参考

3 主题:民族工业的社会性问题剖析..................... 22

3.1 工人阶级生存之艰难........................................ 22

3.1.1 工作疲惫:机器异化下的肉体疲惫......................... 22

3.1.2 生活困顿:丧失消费能力的生产者.................................. 24

4 形象:早期工业产业的人物群像....................... 31

4.1 产业工人:觉醒-盲从-麻木....................................... 31

4.1.1 成长型的觉醒工人............................. 31

4.1.2 随波逐流的盲目跟随者.............................. 33

5 艺术审美:在悲剧中寻找希望.............................. 40

5.1意象:工业社会的生存悲剧................................. 40

5.1.1机器:死神的催命符.................................... 40

5.1.2 金钱:游戏的筹码与生存的命脉.................................. 41

6 左翼小说民族工业书写的得失

6.1 左翼工业小说的价值

三十年代左翼小说的民族工业书写,延续了之前“劳工小说”的旧题,又在其之上注入了多层次的现代意义,探究了更深层次的社会本质问题,在描写工人悲惨生活境遇的同时,反映民族工业的制度体系中的积疴,具有整体的、开放性的眼光;同时也塑造了一批具有觉醒意识的时代工人形象,左翼作家所宣扬的无产阶级革命的政治主张也通过其文学作品得以宣扬,为其后中国社会的变革起到推动作用。

6.1.1 真正意义上的工业文学

与“五四”劳工小说相比,三十年代的左翼工业小说属于真正意义上的工业文学,而不是局限视角的“劳工小说”、“车间文学”或“工厂文学”,左翼作家描写的人物也不是手工业工匠、人力车夫或者体力劳动者,而是真正意义上从事机器生产的产业工人,有矿工工人、铁路工人、造纸工人、印刷工人等,其所涉及行业具有多样性和代表性,也充分说明了工业文学作家视野的广阔。

小说涉及的行业众多,有纺织业、食品业、金融券业,还有国家命脉所系的机械、矿业、铁路、轻工业等,这也得益于民族工业的发展,中国土壤中生成了较为系统的工业企业,中国的民族工业得到了现代化的发展。在这繁多的民族工业门类中所表述的是民族工业整体的发展情况,不再以个体为主要描写对象,更多的是关注群体和社会,这种多角度、全方位的观照视角也影响了后世的写作。在创作视角上落足于民族工业的整体发展,抗战时期将工人的命运与中华民族的命运融合,关注到工业社会不同阶级、不同身份的人的境况;1949 年之后,作家们响应国家号召,创作了一批描写新中国建设者们生产热情的工业文学作品,赞美工人阶级的劳动生产,例如:周立波的《铁水奔流》(1955 年)、艾芜的《百炼成钢》(1958 年)、草明的《火车头》(1950 年)和《乘风破浪》(1959 年)、周而复的《上海的早晨》(1958 年)等,反映了那个时代的社会主义改造热情以及资本主义工商业的发展方向;进入八十年代之后,改革文学的创作热潮引入到了工业小说的创作中,出现了“工业改革题材热”的创作理念,对个人在工业改革浪潮中精神世界进行挖掘,对国家的经济体制和工业模式进行反思;90 年代则主要表现社会主义市场经济体制改革下,由机械化时代的产业结构到自动化信息化产业结构的调整,揭示国企改革的弊端与困境。在二十世纪整体的工业创作中,一直都注重多维度展示工业社会的矛盾,也展现出了有温度的人文关怀。

文学论文怎么写

..............................

结语

关于三十年代左翼小说的民族工业书写研究是一个具有跨时代意义和开创性的研究。三十年代波诡云谲的时代背景之下,作家们经历着短暂发展的民族工业和左翼思潮相互碰撞,形成复杂有机的文学合力,左翼作家希望借以文学广泛地干预生活、指导生活,所以在其主题和审美上都有鲜明的无产阶级文学思想,通过民族工业这一切入点,审视三十年代复杂、多变的政治经济格局,多种变量融合在一起,也使得论文呈现出多重审视方式。

三十年代是现代文学史中小说发展最为繁盛的一个阶段,其中主要以乡土小说为主,兼以新感觉派和革命浪漫主义小说佐之,以民族工业作为研究对象的小说相比之下数量较少,但在质量上较“五四”时期有了较大的提升。但是由于文艺界长期以来对工业小说不够重视,尤其对左翼有种政治先行的思想偏见,所以并不是很能正确认识其民族工业的表述,这也是三十年代左翼小说民族工业书写研究不足的原因。本文从民族工业作为切入点,基于前人研究和大量的文本资料,力求回到历史现场,客观、全面展现三十年代左翼小说的民族工业书写的话语体系和风貌。同时纵观文学史全貌,总结左翼小说民族工业书写的得失,为当下民族工业书写提供借鉴。

三十年代左翼小说一定程度上改变了文学的发展方向。左翼的出现改变了“五四”以来崇尚自由的书写模式,借无产阶级思想推动文艺发展,同时发现工人阶级和工业领域的无产阶级场域的独特性,在小说的人物形象和审美上都表现出强烈的政治文化意识,呼唤革命与反抗压迫。在社会学意义上,左翼作家开始关注到社会生活的新领域并带有人文主义的悲悯情怀加以描述,关注社会底层人民的生活,并透过表象深入最根本的压迫根源和最终原因,对当时的工业社会发展有积极的指导意义。

参考文献(略)