第一章 宗教意识的渊源及深化

第一节 张翎宗教意识的渊源

一、加拿大的基督教语境

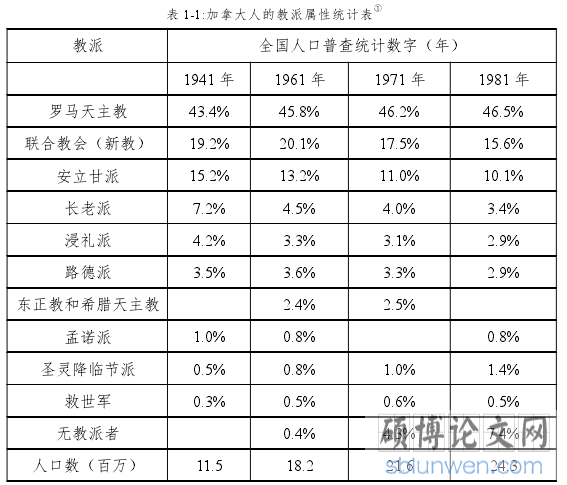

1986 年,张翎在母亲的催促下赴加拿大留学,从此定居于此。移居国的宗教文化语境对张翎等新移民作家宗教意识的形成,无疑具有重要的影响作用。众所周知,加拿大是一个多民族国家,外来移民是其人口构成的重要来源。20 世纪末至今,占据总人口六成左右的英裔和法裔居民一直代表着这个国家的“主流文化”,而剩余的四成少数民族则被视作“非主流文化”。作为全球唯一将多元文化政策载入宪法的国家,加拿大的生存、发展与其所容纳各个民族紧密关联,不同群体的宗教信仰在这里得到了平等对待,呈现出多种宗教和谐共存的景象。

.......................

第二节 宗教意识的深化

托尔斯泰认为:“宗教意识代表着某一时刻的人们对社会的最高深的理解。”这句话既强调了宗教意识的重要性,也阐明了宗教意识具有一定程度的变动性。在不同历史时期,社会中的宗教意识会呈现出不同的形态,作为“人类对世界的新的正在形成的态度的一个指示”②。就社会中的个体而言,岁月沧桑,也会产生宗教意识的变化和律动。总览张翎小说创作,我们可以较为清晰地看到其宗教意识的不断深化。总体走向表现为:从一个陷足迷津的茫然者,经由信仰力量的不断强化,变为自我命运的救赎者,进而成为终极关怀内在隐秘的言说者。

一、 从陷足迷津到自我救赎

1991 年,《梦里不知身是客》在《清明》上发表,这是张翎去国后发表的第一篇作品。由小说命名可知,作品带有浓烈的乡愁之情。“梦”的模糊色彩,“不知”的迷茫无措,“客”的尴尬处境,一定程度上概括了张翎早期作品中人物的生存状况,也同样投射着其自身独赴异乡留学定居的辛酸和不易。《梦里不知身是客》主要围绕顾大超、郭榕和黎梦雄三名留学生展开,文中多处写到留学生在艰苦生活与抑郁不得志。郭榕本就读于多伦多大学的教育心理学专业,但学习上的艰涩与高昂的学费,使本来美好的生活憧憬,被学习与经济的压力所掩盖,她不得不在海鲜楼打工来缴付自己欠下的钱款。黎梦雄是顾大超的儿时同伴,出国后在温哥华一所区办学校念研究生预科,但因为成绩太差没有申请到奖学金,自此过上四处打工混日子的生活。他不仅在餐馆擦过桌椅,在快餐店送过货,还在社会帮人带过孩子。他没有像《劳燕》里姚归燕般面对苦难坚韧向上的精神,而是选择在生活的困境中越陷越深,最终也被迫转学到偏远的萨城。萨城大学里除了居住着留学生,还有一群来投奔丈夫的陪读太太。这些太太们在国内也是风采人物,大学毕业文凭在手,但进了洋学堂只能委屈干着力气活,苦练英文,全然成为了负累般的存在。顾大超也是在萨城就读的留学生,在餐馆偶遇了郭榕,二人便产生了感情的羁绊,后来郭榕为了顾大超转学来到萨城。在作品中,作者借顾大超这一人物,多次抒发了留学生普遍的乡亲。如郭榕和顾大超在寄宿家中做饺子,饺子代表着故乡的味道,通过味觉的依恋来表达对家乡的怀念。不同于张翎后来作品中温情结局的处理,小说结束在一片失落与迷惘之中,郭榕带着离开了萨城,顾大超和黎梦雄各自懊悔着自己对郭榕的伤害。

.........................

第二章 宗教意识的多向书写

第一节 浓厚的苦难意识

一、“裂缝”的书写:生存苦难与精神苦难

苦难不仅是宗教文学的重要内容,同时也是中外作家经常性的创作题材。这不仅由于“欢愉之辞难工,穷苦之言易好”;更主要的是,苦难题材的选择,能够反映作者对世界、对生活和生命的更为深刻、冷峻思考和理解。就像薇依所说的那样,苦难和不幸,“迫使人承认自认为不可能的东西是真实的”①。这种“真实”能突破人们认识的常规,所以对作家有着特别的诱惑。

张翎对苦难书写有着别样的执着,她的小说中有生命的磨难、历史的沧桑,以及流转于原乡与异乡的漂泊灵魂。小说遍布着“裂缝”,包括生存的裂缝,文化的裂缝以及历史的裂缝。前者体现的是生存苦难,后两者侧重于精神苦难。张翎的苦难意识与其信仰的宗教息息相关,读她的作品往往能从其中挖掘出精神救赎的深刻内核。对她而言,生活从来都是一门残缺的艺术,苦难是人无法回避的本质存在。她不宣扬受苦是一种美德,也不美化苦难的存在,她欣赏那些重负下闪耀的人性光辉,试图引导人们在苦难中去反思,在苦难中去爱。

上世纪八十年代,改革开放打开了通往异域世界的大门。大批学生、学者离开自己心爱的祖国,怀着一份对未知的好奇,对人生理想的追求,去往他乡求学。在这批浩浩荡荡的逐梦者中,也有青年张翎的身影。作为新移民作家,她在早期作品塑造了许多具有自我投射意味的人物,他们一群在物质和精神、现实和理想两极迷茫徘徊的游子,生动描摹了留学生在异国他乡的艰苦生活境遇。

........................

第三节 “爱”之精神与悲悯意识

宗教悲悯产生于“个体有一种无可释怀的追求与宇宙终极实在合一的宗教性形而上学冲动,在这种追求的过程中,会深切地感受到人的有限性与无限性之间的冲突,由之而体会到人类生存的普遍性苦难与悲剧性命运,故悲悯其实是对整个人类之无法排遣的悲剧性命运的悲悯。悲悯根植于人的形而上学本性中,属于人的‘共通感’”①。正如前文所言,张翎的小说透露了其宗教苦难意识,即对人类普遍性苦难的深切体悟,以及对苦难存在意义的认可。如许多西方作家一般,张翎在描写人类苦难时必然将其与爱联系起来。耶稣说过:“你们不要想我来是叫地上太平;我并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。”①“动刀兵”主要是将人的内心变成战场,其中一项内容就是爱与恶的交战。爱如果无法承负现世恶的话,爱将不是背负十字架的爱。“在苦难中去爱”是张翎在文学实践中传达、践行基督教爱的方式。这种爱并非伦理层面的天然习得,在某种时间段、事件中的突然展现。它是人在宗教信仰下迸发出的“新的情感”,是宗教意识中非常重要的一个因素,即宗教情感。爱是因上帝信仰而降临到个体心中的,这种爱的精神本身就蕴含着无穷的悲悯力量。

对张翎而言,爱是为苦难而存在的,人类受着无穷无尽的苦难,需要用爱来救赎。也因此,小说人物在遭遇沉痛打击后,总能被爱拥抱。张翎常在揭露了一种残酷的生存景象后,又为人们撒入几丝希望的光,将苦难包裹在巨大的温情与悲悯之中。早期作品中那群苦苦挣扎的人,在结尾似乎都有了一个较为融洽的结局。张翎在访谈中也曾提及这一事实,将此戏称为“光明的尾巴”②。

....................

第三章 宗教原型的考释与解读............................47

第一节 宗教人物的复现与重释...............................47

一、悲凉的圣母...................................48

二、“成为路得”...............................50

三、牧师原型....................53

第三章 宗教原型的考释与解读

第一节 宗教人物的复现与重释

《圣经》被诺斯洛普·弗莱视为西方文化传统最原始的原型,他认为文学作品中的人物形象、结构等均可从中找到原型。弗莱的“原型”概念借自荣格,是由“集体无意识”发展来的。原型本指不断复现的人类经验的模式或图像,如生、死、再生、四季、母性等,这些共同经验在故事、梦境、宗教、幻想中呈现出来。“原型不是现成的观念,而是一种倾向(predispositions),使我们以特定的方式对刺激做出反应”,“原型在文学作品中以常见的情节模式、意象和性格类型的的形式出现。”①依托这一概念,弗莱发展出一套原型批评或被称为“神话批评”的系统阐释方法。

在张翎的小说里,或者说我们分析张翎小说人物时,分为两种情况:其一是弗莱意义上的原型,如黄信月、姚归燕等女性人物的性格类型,都透露出圣母和路得的印记,可以被理解为“典型的或重复出现的意象”②。通过对圣母、路得的不断复现与重释,使张翎小说与宗教文学形成了一种内在的互文连接。通过这样的文本策略,张翎既能在人物身上寄托神性人格理想,又可以使女性的独特生命体悟和终极性情感体验找到落脚。其二是指生活原型。创作源于生活,小说中的人物、情节等往往能在现实生活中找到原型,这是文学特别是现实主义文学创作的常态。仅就我们关注的牧师形象而言,《简爱》中圣约翰牧师的原型是夏洛蒂的第一个求爱者亨利·纳西③;《丰乳肥臀》中马洛亚牧师的原型是在高密传教的瑞典传教士;《金陵十三钗》中约翰牧师的原型是美国传教士明妮·魏特琳等。通过了解张翎的阅读史我们发现,她笔下许多牧师,都是由英国传教士、内地会创始人戴德生脱化出来的。张翎在塑造牧师形象时,汲取了戴德生的生活经历,将其作为一种生活原型进行艺术转化。戴德生这个“隐形人”,成了张翎拷问普遍人性、思考真正纯粹的基督信仰时的引路者。

.........................

结语

总体而言,张翎的小说是“裂隙”与“光”的书写。“裂隙”指向文本中的沧桑、残缺与疼痛,蕴含着作者宗教苦难意识,即苦难是生存的本质。“光”是忏悔、救赎、悲悯与爱的代名词。以神性之光穿透生命裂隙,照亮至暗时刻,使人在绝望中理解上帝,在苦难中去爱,在通往终极的路上不断奋力前进,是张翎小说深层的主题思想。对张翎而言,独特的宗教意识使其作品具有了个性化的美学风格和人文关怀的深度,但同时也带来了些许不足。她偏爱书写生命的残缺与苦难,赞扬人在绝境中迸发出的生命力与神性品格。为此她会精心描绘人物受苦的画面,意图将世间所有不可承受之重,都一一压覆在人物身上,这种表现在《劳燕》中尤为突显。但由于作者的铺垫意图过于明显,小说中的苦难总少了几分令人感同身受的疼痛。此外,望月、黄信月、芙洛这类女性人物身上神性品格的形成,也缺乏更为合理的情感逻辑,她们似乎在一夜之间便成为了现世圣母,无私地宽恕与救赎着身边受难的个体。通过阅读作品,笔者深切感知到张翎是一位对文学怀有热诚且心地善良的作家,她始终秉持着宗教式的博爱精神,用温情的笔触包裹着世人的伤痛。然而,有时温情也会成为作品的软肋,面对现实的晦暗、丑陋和残酷,这支笔或许可以再增加一些力度。

对于张翎的小说创作,当然可以在更高的层面给出肯定,肯定其创作的社会的、时代的、现实的意义:在“拜权”与“拜物”并行的时代,文学失却了对终极问题思考的热情,或者只是将思考作为姿态,赚取足够的象征性资本。而张翎始终坚持把文学作为一种信仰,不断探寻人自身终极意义,寻求苦难众生精神救赎的可能性。与此同时,肯定这样一种创作对为当下文学价值建构提供了有益参考:通过文学与宗教的“携手”,使文学进入到更高的精神层面。然而,值得肯定之处往往也是局限之所在:太过明确、太过直接的价值和信仰诉求,反而使她错过了对于人性晦暗和人类经验含混的认知,错过了对“人类现实非客观化的秘密”①的探寻、维护和沉思。而这些正是陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》、克尔凯郭尔《非此即彼》、霍桑《红字》、麦尔维尔《白鲸》、卡夫卡《城堡》等作品最令人震撼的地方。

参考文献(略)