本文是一篇文学论文,笔者认为迟子建在艺术追求上一直有着自己的独特坚守,从不追逐当下热门的文学思潮。当我们摸索这条轨迹前行时,我们看到的是她将对生活的土地无尽热爱与对乡土自然生灵的敬重。这些情感经过长时间的积淀沉聚,转化为笔下的乡土世界。

第1章绪论

1.1选题源起

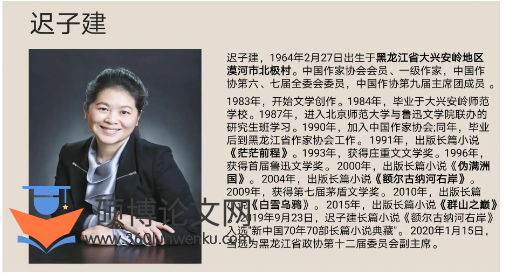

迟子建出生在我国最北的一个小村庄——北极村,那里有辽阔的原野和繁茂的林地,洁白的雪花常年覆盖着这片满赋诗意的土地。春日冰雪消融的泥泞,秋日落叶堆聚的缤纷,冬日苍茫无垠的原野都是她创作中永恒的底色。她始终保持着四至五年一部长篇小说的写作节奏耕耘着这片土地,有许多小说都在从这片土地孕育拔节。这片土地改变了作家的文化心理,赋予了作家小说特定的精神内涵,进而丰富了作家的审美选择和创作追求。

文学论文怎么写

《树下》《晨钟响彻黄昏》《热鸟》等三部是迟子建早期作品,相较作家其它几部作品笔触还略显稚嫩,因此未能在文坛引起注意。在此之后,迟子建对长篇小说的创作冷静凝视,开始在短篇的溪流中蛰伏,感悟长篇的“气息”,从“带着枷锁跳舞”逐渐过渡到“艺术般的愉悦”。迟子建慢慢与乡土世界互融,最终有了后来六部长篇的问世,“溪流”与“江河”的沉淀与汇总最终转变成了“文学的海”。迟子建始终坚持民间立场,将“抽象”的历史融入平凡的血肉之躯中。在《伪满洲国》和《白雪乌鸦》这两部作品中,迟子建以哈尔滨历史事件为题材,书写了大历史背景下的人物群像。其中既包含像溥仪皇帝和杨靖宇将军这等“大人物”,也有那些流窜乡野的乞丐和在原乡犯案避祸的乡土“小人物”。在《越过云层的晴朗》中,迟子建透过一条大黄狗的眼睛,描述它跟随六位主人在丛林乡间生活时的所见所闻。在《额尔古纳河右岸》中,迟子建将敖鲁古雅的鄂温克族人游牧生活日常穿过书本展现在大众眼前;《群山之巅》则是以生活在龙盏镇的山地边民为书写对象,谱写人性善恶爱痛的命运交响曲;在最新出版的小说《烟火漫卷》,迟子建讲述了在烟火城市中当代都市百姓的生活,小说虽始于城市烟火,但却归于宁静的村落。

.........................

1.2研究现状综述

在众多作家中,迟子建并非紧跟“文坛潮流”的“时尚”作家,但她以极其鲜明的地域色彩和极强的辨识度俘获了众多读者的心。创作初期便引起了文学界的关注,所以关于迟子建的研究起步还是比较早的,但大众对偏远的“冰雪”文学仍然感到陌生,因此关于迟子建作品的研究,直到90年代后期才逐渐形成规模。目前,国外学者对迟子建的作品大多以译介为主,作品的研究还尚未形成体系,国外研究者一般将迟子建纳入东北作家群中研究。相比于国外,国内研究则较为深入,研究的角度也更加具体,也收获了许多研究成果。这些研究成果对迟子建的创作做出了较为详细的解读,为更深入研究迟子建创作提供了重要启发意义,现将迟子建作品研究从如下几个方面把握:

一、小说主题的多维解读

乡土家园:乡土是迟子建不变的书写主题,研究者抓住这一特点展开了深入研究。石万鹏其研究中表明,迟子建从现代知识女性的视角出发,坚定的承续五四以来的乡土抒情的优良传统,打开了乡土抒情小说的新视野①。张学昕将迟子建在文学写作中个性化的地域叙述称为文学东北的情感史、精神史、文化史②。无论是创作之初的纯净“童话世界”,还是创作后期的神秘世界,不管其写作技巧,审美诉求如何变化,冰雪世界的黑土白山始终是她的创作底色。

生态与自然:生态与自然是研究迟子建小说的重要组成部分。赵俊霞认为在迟子建的小说中,最基本的文化观念就是崇尚自然。她的这种自然观构成了迟子建小说中人类之爱的重要内核,也是人类之爱的原始动力,对克服现代世界对过度物质追求和强调自我的偏向性具有积极的警示作用③。汪树东在其文章中指出迟子建的这种对自然的天生敏感与不懈追求使其表现出强烈的生态意识,并说明其生态意识内涵表现在其对大自然灵性的体验和对人类中心价值秩序的质疑上。其小说不管是对人物形象的塑造还是主题的选择上都显示出对现代文明强烈的批判意识④。

............................

第2章创作缘起

2.1生活经历的影响

童年时期的短暂见闻或与自然的亲密接触都将作为丰富的生活体验存在于作家的潜意识中,并构成作家作品中独特的部分。而成人时期,脱离非理性而转变为采用理性思维思考的生活经验,也在多方面影响着作家的创作。作家个人生活经验是作家作品创作的关键,不同时期的生活经验对作家都有着不同意义。童年的乡土记忆为迟子建的文学创作之路有着重要的启蒙意义;成年后的城市生活和婚姻经历也为迟子建乡土书写的打上了苍凉的基调;此外写作的即时状态也为作家创作蒙上了一层情绪的面纱。

2.1.1童年经验的启蒙

“童年经验,指的是一个人在童年(包括从幼年到少年)的生活经历中所获得的心理体验的总和,包括童年时的各种感受、印象、记忆、情感、知识、意志等。”①在理性思维形成之前,儿童依靠着本能的听觉、嗅觉以及视觉来认识这个世界。全部的生命体验在内心发酵,模糊的记忆中承载了对世界的认知。迟子建表示:“没有我童年的经历,是不可能有我的写作的。一个作家的童年经验,可以受用一生。这经验像一颗永不泯灭的星星一样,能照亮你未来的写作生活。”②童年经验会在不知不觉中渗入作家的创作理念,影响着作家的艺术理想与叙事立场。

迟子建出生于中国最北边的北极村,两三岁时因父亲的工作调动,随父母从北极村离开,定居永安。迟子建六岁时,因母亲有意将她过继给姨母,父母将年幼的迟子建送回北极村,寄养在姥姥家。在这里,迟子建度过了一段与自然相拥的美好时光。迟子建说:“我的故乡有广袤的原野和森林,每年有多半的时间是在寒冷中生活。大雪、炉火、雪爬犁、木刻楞房屋、菜园、晚霞……这都是我童年时最熟悉的事物,我忆起它们时总有一种亲切感,而它们最后也经常地出现在我的作品当中。我想没有童年时被大自然紧紧相拥的那种具有田园牧歌般的生活经历,我在读大兴安岭师专中文系时就不会热爱上写作。”①正因为童年时期与故乡的近距离相处,自然万物的灵动给予了作家自觉书写的启发。在迟子建的人生中,关于北极村的记忆虽然是梦幻且短暂的,但就是那不够漫长的时光,像是引起“海啸”的一次挥动,让迟子建毅然走上了创作之路。

.............................

2.2外来文化的影响

迟子建从小接受地域文化和传统文化的浸染,所以研究者多从本土文化出发分析作家的乡土文化本源,而忽略了外来文化对作家创作的影响。20世纪以来,外国文艺思潮涌入中国,这种思想活跃的状况将其称为“思想大解放如冰河开封”④也不为过。由于地理位置、历史传承与政治因素的影响,这些异国文化参与了中国现代文学的理论建构与思潮、流派的产生,影响了一批中国现当代作家的创作。在这样的环境中,他们既坚守住了本民族文化的传统,又把握住了开拓书写疆域的机会,将外来文化的精华部分融入了本民族文化的书写中,自觉地实践“民族性”向“世界性”的文本创作。迟子建便是这批作家中的一位。

迟子建出生在与俄罗斯一江之隔的北极村。随着上世纪俄罗斯艺术在哈尔滨的传播,俄罗斯的绘画进入了哈尔滨人民的视野。油画中充满奔放与忧郁的张力表达,将异域画家的艺术理想表达得淋漓尽致。从小在诗意的山水自然中长大的迟子建,纵使早已领悟过大自然的黑土高山鹅毛大雪的写实画卷,还是喜欢上了俄罗斯的绘画艺术。在她眼中,油画的色彩已经不限于事物中所表现的单一状态,每一种色彩的使用,都是对作家心情与画作灵魂的体现。从静态的画作中品味动态的灵魂,使色彩与作品中人物生命形态形成一种和谐的呼应。让作家在有限的文体中表达无限的情感诉求,在无法预知的生命轨迹中展现生命的律动。

除油画艺术外,外国作家马尔克斯、川端康成、屠格涅夫等都对迟子建的创作有着深浅不一的影响。迟子建从小热爱名著阅读,在文字的世界中,迟子建领悟了各国名家的风采。川端康成笔下的雪域乌托邦与北极村童话在艺术世界中呈现出一种相通性。这为迟子建对故乡冰雪世界的书写奠定了一定的基础,引导着她开始对本族文化“向内”、“向深”处挖掘。迟子建试图从本国传统处寻找人类家园精神诉求,而并非将心灵栖息地的建构交托给对未来世界的乌托邦幻想中。

...............................

第3章古朴灵性的诗意乡土世界样态.................................17

3.1淳朴坚韧的乡民............................................17

3.1.1纯真至善的少年......................................18

3.1.2坚强博爱的女性......................................19

第4章灵活多样的叙事艺术...............................29

4.1诗性与诙谐兼顾的叙事语言.........................29

4.1.1活泼诙谐的方言.........................29

4.1.2满富创造的诗性言说.................................30

第5章乡土世界构建的意义................................42

5.1精神依托的原乡..............................42

5.2文学书写的赓继............................44

5.3地域文化的致敬...........................46

第5章乡土世界构建的意义

5.1精神依托的原乡

每一位作家都有一片自己的精神故乡,作为作家精神依托和自由书写的领域。像莫言的高密东北乡、沈从文的湘西古镇、阿来的嘉绒藏区等。与众多作家一样,迟子建笔下的冰雪北极村也成为了作家的精神原乡。在近四十年的创作生涯,迟子建在对传统文明与现代文明的双向审视与批判中,不断寻找着人类精神栖居的港湾,希图实现人类真正的精神皈依。精神是人类生存的支柱,也是人与人的与众不同之处。人的精神受社会结构影响,而人的精神又影响着社会结构的构成。理论上,在时代的发展过程中,文明应该是与现代性同频前进的,可是并行不悖的两条轨道在前进的途中出现了巨大的偏差。作家们敏锐地从时代新质的中嗅出时代赋予他们的使命,让文学发挥了它独特的减速机降阀的作用。作家开始自觉地在人类“失魂”与“失家”的过程中完成文化人类学意义上的精神救赎。构筑起人类精神“返璞”的家园,试图通过文学“彼岸”的诗意化解现实“此岸”的苦痛。通过将人类引渡到乡土自然的怀抱,破解机械化生活的困境,实现作家意欲精神救赎的目标。

文学论文参考

从长篇小说处女作《树下》中一直辗转流浪的七斗,到《晨钟响彻黄昏》中为逃离世俗眼光而选择终结生命的刘天园,再到《热鸟》中少年赵雷对城市与家的逃离。不管是七斗对生活环境的逃离、刘天园对世俗的逃离还是赵雷对家庭的逃离,都表现了作家对当下生活现状的逃离意识,试图寻找理想化的生活别处。但此时的“离”并非为避祸或隐逸的逃离,而是为寻求心灵净土与精神栖息之所的暂离。在作品《伪满洲国》、《越过云层的晴朗》和《额尔古纳河右岸》是作家对失落家园的惋惜和寻找精神家园的尝试。《伪满洲国》中外族的侵入导致精神之乡的崩塌,便有了“狗耳朵”离“家”的寻找;《越过云层的晴朗》中实现涅槃的大黄狗穿越层层迷雾寻找人世间的暖意;《额尔古纳河右岸》中一个部落在信仰崩塌的山林中寻找新的家园。面对现代性的“侵略”,作家酷爱以回望的姿态来展现对现代性的反思。于是有了《白雪乌鸦》中,傅家甸民众集体抵抗鼠疫守卫家园的觉醒;《群山之巅》中对龙盏镇不愿牺牲露水青山来换金山银山的唐汉成的坚守;《烟火漫卷》中不管是“城里人”刘建国还是乡村流寓者黄娥的回归。作家九部长篇小说均围绕着“逃离——寻找——回归”这三个主题,几乎每一部作品都暗含了作家对精神之乡的解散再重构过程的思索。作家对“人情的冷淡”与“精神家园”的失落、命运的无常与生存的困窘、平淡生活中人性道德的幽微之处与生命伦理的思考都是最具生命厚度与人性深度的部分,这也展现了作家坚持底层书写的文学创作态度。

................................

结语

迟子建不仅从农村内部书写了乡村的人物风情、建筑文化、人民生活日常与命运的悲喜无奈。也从乡村以外的地域内,完成对乡土理想的补充。为人类生存与发展提供了温情的启示。迟子建在艺术追求上一直有着自己的独特坚守,从不追逐当下热门的文学思潮。当我们摸索这条轨迹前行时,我们看到的是她将对生活的土地无尽热爱与对乡土自然生灵的敬重。这些情感经过长时间的积淀沉聚,转化为笔下的乡土世界。每一位作家都有着自己的艺术理想,每一部基于生命本能而创作的作品都是作家超功利性思想创作下的产物。与其说作者对中国乡村世界的重构是作者理想主义的抒发,不如说这是作者对这片神秘、宽容的诗意土地文化的具述。只有完全地将自我融入进脚下的土地中,将心扎根在土地上的作家,才能构建出这么一个充满爱意和烟火气的古朴灵性的诗意世界。我们能够从一部又一部的作品中感受到,作家在将世界装进生活的故乡的同时,也以生活的故乡为蓝本,构建了一个温暖的精神世界。

参考文献(略)