本文是一篇文学论文,本文将获“骏马奖”的贵州小说作为研究对象,试图多角度的探索获奖小说的主题、人物形象、民族内涵及作家队伍,但论文理论深度有所不足,对作品的解读深度也有所欠缺。

第一章 “骏马奖”贵州获奖小说家考述

第一节 “归来”的一代

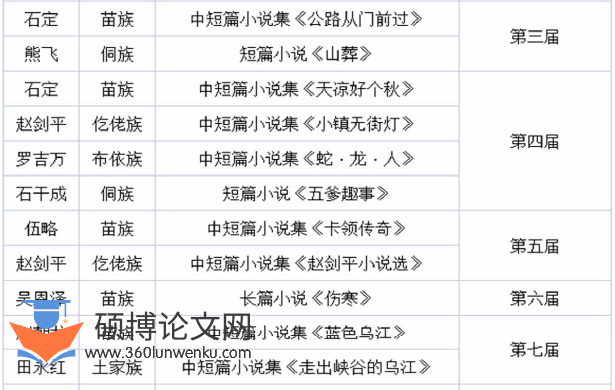

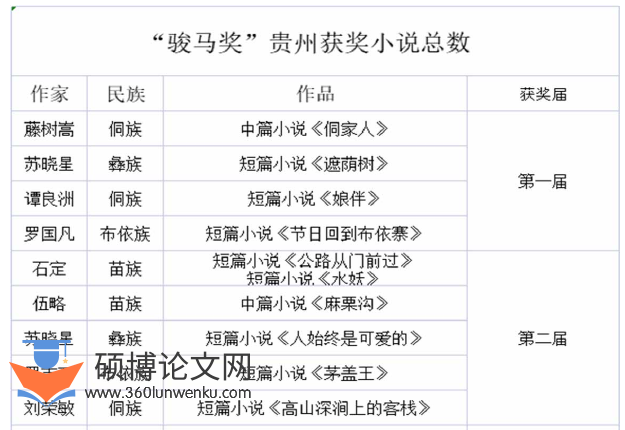

这一代的贵州获奖小说家有:滕树嵩、伍略、苏晓星、刘荣敏、罗国凡、袁仁琮、谭良洲。这些作家中有的在贵州本土就已经是具有代表作的作家,且在贵州文坛上已经占据重要的文学地位。且从年龄、文坛活动时间以及受本民族文化影响程度上来说,他们都具有相同之处。这几位作家在文革结束后再次带着创作热情进军文坛,用自己富有生活气息和民族特色的佳作,汇聚了一个令人瞩目的一代贵州获奖汉语小说作家队伍,并成为了“骏马奖”评奖历史上,贵州多次获奖的一代小说作家。这一时期获奖的这几位作家可以概括为“归来”的一代作家。

文学论文怎么写

一、成长于本民族聚居地

“早在五十年代,苗、布依、侗、彝等几个人口较多的少数民族都产生了书面文学创作,应运而生地涌现出自己民族的第一代作家”①。他们大都出生并成长于本民族聚集地,从小深受民族传统文化的熏陶。滕树嵩1931清水江下游的侗族山寨,这是一个山清水秀,拥有着原汁原味侗族风情自然村寨,而这山寨一草一木也成为了滕树嵩创作资源。且在这里侗族民间流传的民歌、民间故事、古老的神话、寓言等也如万斛珠玉般照亮他的少年时期,正如:“早在40年代,当他还在小学念书的时候,便在侗族民间文学里周游,连同侗家人自古相传的生活方式、风俗习惯,一起养育了他那爱好自由、嫉恶如仇、自尊自爱的性格和心胸。”②滕树嵩的创作,离不开他的成长环境的熏陶。另一侗族作家刘荣敏1936年出生并成长于贵州天柱县章寨,这里也是侗族人民共居的地方,自幼生活在侗族的传统习俗风尚中,并受到侗族民间文学的熏陶,促使刘荣敏的创作充满侗族风情的作家,有人评论他:“自幼及长,他一直生活在侗家传统的风俗习尚之中,对本民族风土人情十分熟悉,接受了侗族民间文学的薰陶和影响,他亲眼目睹了解放前侗家人穷苦的生活,也欣喜地看到了解放后家乡的变化和发展。新与旧的更替,爱与恨的交织,创作上客体的统一,作出了曾经令人耳目为之一新的侗乡风情小说”③。

..............................

第二节 崛起的一代

以石定、赵剑平、骆长木、石干成、熊飞、罗吉万、赵朝龙、田永红、吴恩泽为代表的在新时期崛起的一代作家,他们出生时期相隔不远,且创作历程具有很强的相似性,正如杜国景说到:“‘文化大革命’十年,贵州和其他地区一样,一大批早熟的青年并没有因此而被埋没,人生的坎坷和磨难为他们积攒下的并不是颓废、消沉和自暴自弃,而是思考和奋进”①杜国景指的这一批作家即是贵州的第二代作家,包括赵剑平、石定,这一代作家在特殊的十年岁月中沉淀自身,厚积薄发,在新时期敏锐的感受到了时代脉搏的跳动,在历史的拐点上一举成名、脱颖而出,很快形成了贵州少数民族小说创作的强劲态势,成功崛起

一、以中青年作家为主

这一代作家创作活动均发生在二十世纪七十年代,为贵州少数民族文学增添了新的活力,他们也成为了贵州少数民族文学创作新的力量。

石定,苗族作家,1944年出生于贵州赫章县城,成长于黔北正安县,这里偏僻、贫穷,但拥有着古朴的民风、丰富的传说、破旧的寺庙,但也有幽深的峡谷与茂密的森林,石定的童年时期就在这样的黔北文化氛围中长大,而这种文化氛围也深深的影响了他后来的文学创作风格。石定的一生经历了坎坷的岁月,其走向文学创作之路更是曲折。少年时代在艰难的求学之路上度过,1962年毕业于正安县第一中学,由于父亲的缘故,他没能上大学,从那以后便开始了他16年的乡村民办教师之路,直到1978年转正后才得以调回县城中学。这种生活经历成为了激励他创作的动力,新时期到来后,积蓄的创作能量得以释放,终以佳作崛起。

.....................

第二章 与时俱进的主题演变

第一节 谱写时代旋律

茅盾在其理论书中说了几个重要观点,“文学是时代的反映”①,“真的文学也只是反映时代的文学”②。 在茅盾看来,“文学不是作者主观的东西”③,“文学的目的是综合地表现人生”④,“立在时代阵头的作家应该负荷起时代所放在他们肩头的使命”⑤。文学是时代的产物,任何文学的创作都离不开时代。文学作品是记录时代变化的一种特殊的形式,从文学作品中我们能够窥探出时代面貌。贵州少数民族作家从开始创作就自觉肩负起时代责任,用作品来“表现时代、解释时代、推动时代。”⑥在作品中传达出时代精神。首先,贵州少数民族作家紧跟时代步伐,以丰硕的创作成果去表现文学与时代的关系。其次,他们通过作品抒写体现时代特征的主题。从这个层面上说,贵州作家对时代的观察与书写,表明了其创作向主流文学积极靠近的趋势。同时,“骏马奖”评奖注重小说时代性,以时代性作为评选作品的标准之一,贵州作家的作品获得“骏马奖”,在一定程度上表明了贵州获奖小说具有时代性。

一、揭露特殊年代的残酷

1976年代,一场在中国持续了十年之久的“文化大革命”在国家领导人的明确否定下彻底结束:“文化大革命是一场由领导人错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民造成严重内乱的灾难,使党、国家和人民遭到了建国以来最严重的挫折和损失。”⑦此后,一些长期受政治迫害,在身体上、心灵上留下伤的作家拿起手中的笔,迫切地将心中的冤屈情感发泄出来,“最初以‘暴露’为主题以‘宣泄’为手段的‘伤痕文学’由此开始。”①新时期的贵州少数民族文学创作也在这股“伤痕”风中提笔创作,出现了许多控诉历史、反思历史题材的小说。纵观设立于新时期初期的“骏马奖”获奖作品,我们可以发现,伤痕题材与反思题材在获奖小说中占比较大,贵州这一时期获奖的小说题材也大致显示出对时代主旋律的呼应。在“骏马奖”评奖初期,贵州少数民族文学的“伤痕”题材小说多以批评特殊年代给人民造成的心灵上的伤害,揭露特殊岁月中一些人犯下的种种罪行以及与之相关的后果。此处要说明的是:洪子诚认为:“‘伤痕文学’等概念所指称的创作,主要是小说,尤其是中、短篇小说。”②笔者认同这一说法,以下提到的“伤痕题材”作品以小说为主,不涉及其他体裁。

................................

第二节 彰显生态意识

对于整个中国文坛来讲,在1840年到1976年中国文学的版图中,文学创作的背景是中国人民奋起抗争到渐入现代化阶段。在这个过程中,大方向的书写内容是主旋律叙事、民族意识觉醒、集体主义等。而生态意识成为创作外沿,社会主流文学对人与自然的关系问题所获得的关注十分有限,文学创作也并不以生态意识为主。直到“1978年以来的中国当代文学中生态意识才渐渐更充分的呈现出来。”①这与现代化进程中暴露出来的鲜明的环境问题息息相关,国际上对环境问题的关注以及西方生态文学的大量传入也对中国生态文学的发展起着催进作用。而贵州少数民族小说家也在这一个阶段以后逐渐在创作中表露出生态意识,这与贵州逐渐发展的现实情况不可分开,现代文明对偏远山区的侵入迫使当地生态环境遭到破坏,人与环境的关系成为了人们思考的重要问题。贵州获奖小说属于生态题材的有王华《雪豆》,赵剑平的《獭祭》《鼠患》《喀斯特山地》《第一匹骡子》,赵朝龙《祭江》《蓝色乌江》。始终负有时代发言使命的贵州少数民族作家,直面当今世界所发生的巨大社会变革及由此而引起的生存矛盾与冲突,对当代生活进行了沉思与观察、审视与反省,显示出了边缘对自身的思考与对世界的积极回应。

一、关注人类生存环境

随着现代文明的发展而带来的生态危机给人类敲醒了警钟,环境问题日益突出。于是,许多具有责任意识的作家开始提笔创作,创作了经典的生态文学。贵州少数民族作家也积极回应主流,他们不仅看到了工业文明给贵州人民生活带来的改变,也关注到了现代化发展中对环境的破坏。对此,贵州少数民族作家以具有前瞻性的眼光聚焦这一问题。

王华《雪豆》原名《桥溪庄》,这部作品的出世与王华的生活经历密切相关,1986年,王华从自己的家乡来到正安县的一个乡镇小学开始了自己的代课生涯。在她的回忆中,这个小学在一条小河边,环境优雅。但有一次王华看到了水泥厂对环境的污染,便在脑海中虚构了一个移民村庄,描写村民受环境的污染而产生的病痛,这就是《雪豆》写作原因。也由此显示出王华的思考,现代化过程究竟为何?人该何去何从?

............................

第三章 获“骏马奖”贵州小说的民族内涵................ 56

第一节 地域空间:黔地风景的特有展示 .................. 56

一、宁静、荒凉的乡村环境.................................... 57

二、莽荒、险恶的山区地域.................................... 59

第四章 多样化的艺术探索.............................. 78

第一节 坚持现实主义创作 ....................... 78

一、作为创作方法的现实主义.................................. 79

二、作为文化风格的现实主义.................................. 80

结 语....................... 97

第四章 多样化的艺术探索

第一节 坚持现实主义创作

现实主义一直是中国文学的创作主潮,文学研究会的“为人生”的现实主义文学;又如鲁迅与茅盾的现实主义,再到建国后的“社会主义现实主义”、“革命现实主义”、新写实、“现实主义冲击波”等。可以看出,现实主义一直存在于20世纪中国文学的创作中。新时期文学对现实主义创作方法的运用无处不在,随着“文化大革命”的结束,国内政治环境开始复苏。这一时期对于真理标准问题大讨论成为了文化领域思想解放的突破口,人们从思想的枷锁中挣脱出来,直面现实,提出新的问题。与全国一样,在当时的贵州,文艺的“拨乱反正”使文学回到了现实主义的道路上,但对现实主义方法的运用不仅仅是继承,还有一些新的突破。正如何光渝指出:“其二,这些作品在题材内容及创作方法上,大体与贵州文学的现实主义传统既有着较为明显的继承性,又有了一定的拓展”①也就是说,贵州文学对现实主义在继承的基础上表现出新的艺术特质。

一、作为创作方法的现实主义

文学论文参考

现实主义作为一种创作方法,它强调艺术反映现实社会生活,关注现实人生、社会和自然,其讲究创作的真实性、典型性。贵州文坛上的几位作家如蹇先艾、何士光、李宽定,无不是贵州文坛上的现实主义大师,蹇先艾还曾说道:“我学写小说,倒是师承了鲁迅的现实主义创作方法”①可见,现实主义的创作方法对于贵州作家具有重要的影响意义。首先,从贵州获奖少数民族小说大方向的更演而论,经由“伤痕题材”、“反思题材”、“改革题材”到“寻根题材”,其基本主题与当时思想文化界倡导的思想解放,以及对理性、民主、人道的基本关切相一致。由伍略的《麻栗沟》、苏晓星《遮荫树》、《人始终是可爱的》,罗吉万《黑宝》到石定《公路从门前过》、罗吉万《茅盖王》都是现实主义的代表作品,这些作品以中短篇的篇幅,站在一种历史的角度将中国新时期整个社会变迁呈现出来,同时将人置于话语中心评述,刻画出小人物在大时代中的挣扎、屈辱、愚昧、麻木,同时也反映了时代变化,关注了现实社会的发展。

..............................

结语

如今,贵州少数民族文学取得了可喜的佳绩,既体现出贵州文学自身的边缘特色,又在追随主流文学中展现贵州少数民族文学自身特色。追随主流与立足本土相结合,促使贵州少数民族文学展现出了有异于其他民族文学的独特优势。上世纪八十年代以来,许多少数民族作家作品获得了“骏马奖”殊荣,成为了自己民族优秀作家,如苗族的伍略,彝族的苏晓星,侗族的藤树嵩、刘荣敏。这些作家出生于本民族聚居地,这种成长氛围对于作家创作产生了重要影响,他们的创作中充满了对本民族文化的书写,成为新时期作家队伍中的中坚力量。这一时期繁荣的贵州少数民族文学,无论是在作家队伍或是作品数量以及质量方面,都成为了贵州少数民族文学发展的光辉的里程碑。着眼于全国少数民族文学,贵州少数民族文学虽在作家构成与作品受关注度颇少于其他民族地区,诸如西藏、蒙古等地,但也正以自身的努力与成绩表现出边缘向主流进军的强劲势头,肖勤、赵剑平、杨打铁、王华等作家的出现,成为了贵州少数民族文学中不可忽视的重要力量。

新时期以来,贵州少数民族文学不断探索文学的更多可能性,在作品的内容和形式上表现出主旋律与多样化相结合的审美内涵。获奖小说在主题上与时俱进,着力塑造紧贴时代的作品,同时,这种主题变化又离不开贵州小说家对贵州本土体验的先知先觉。在艺术探索上,贵州获奖小说以现实主义为主,不仅对作为一种创作方法的现实主义予以极富特色的阐释,而且还对现实主义背后的文化品格做出了合理的价值判断。此外,一部分作家还吸收来自西方的创作手法,以及在文本中融入民间文学,期盼以先锋性的探索及自身的展示靠近主流文学。如杨打铁对后现代主义的吸收,王华和吴恩泽对魔幻现实主义的运用,以及将民间歌谣以及民族中的俗语、谚语、顺口溜等穿插使用于文本中,使得贵州获奖小说的语言充满艺术力量。

参考文献(略)