本文是一篇文学论文,笔者认为茅盾文学奖备受质疑的一点即选出的作品很多都籍籍无名,艺术价值含量极低,在历史的长河中逐渐被淡忘,因此文学评奖应该更注重作品的艺术价值,通过文学大奖的设立和评选,不断打造出有深刻思想含量和丰富的人文内涵的作品,能展现民族的发展史和嬗变史,在艺术手法上有一定的创新性,叙述方式、人物刻画、语言风格等方面拥有独特之处的作品。

第一章文学评奖对创作的推动和促进作用

一、文学评奖是一种激励机制

文学评奖作为一种奖励机制,体现出了对人类精神劳动及其成果的认可、尊重和鼓励,是一种肯定性的价值判断,王本朝在《中国现代文学制度研究》中说“文学奖励是一项文化政策,也是文学生长、发展的制度性力量,也会对文学产生激励机制。”①这种奖励机制对文学创作的促进作用是多方面的,对文学创作、文学的发展和文学史的形成有着一定的影响,茅盾文学奖作为中国长篇小说最高奖项之一,也具有同样的作用。

文学论文怎么写

(一)衡量作品优劣

茅盾文学奖设立于1981年,至今已举办了10届,选出了40多部作品,是中国第一个以人名命名的文学奖,在中国当代文学史上有着重要的地位。茅盾文学奖的评选对象是长篇小说,而长篇小说是一个包罗万象的文体,它要求作品拥有独特的语言魅力,精巧的结构安排,深刻的生活体悟,能体现历史的厚重,抓住时代的脉搏,让读者享受文学的乐趣。虽说文学还包括中篇小说、短篇小说、戏剧、诗歌、报告文学等多种具有审美魅力的体裁,但针对它们有一个特定的奖项即鲁迅文学奖。所以,茅盾文学奖的设立和作用是独一无二的。

茅盾文学奖自设立以来一直保持着选出参评年限中最优秀的长篇小说的标准,甚至从第八届开始,参评作品对网络小说开放,范围十分广阔。而且从80年代以来,每年长篇小说的数量就持续增多,长篇小说卷帙浩繁,茅盾文学奖要从大量的长篇小说中选出具有代表性的作品难度可想而知,并且茅盾文学奖自身的评选要求也很高,因此能在众多作品中脱颖而出获得茅盾文学奖,说明了作品的优秀。茅盾文学奖的高要求体现在全方面的评奖标准和严格的评奖过程。首先体现在茅盾文学奖的评奖标准这一点上。评选标准虽然只有短短一两百字,但它的高要求却体现得淋漓尽致。首先从两个大的方面——思想性和艺术性对参评作品进行了规定,紧接着阐释了思想性要紧跟时代的脉搏,能反映时代变革,展现现实生活。虽然思想性的要求和长篇小说自身的要求不谋而合,但要做到这一点实属不易,需要作家有丰富的人生阅历,深邃的内心感悟,过人的语言驾驭能力,超强的谋篇布局的能力,还要求作者善于发现生活、深入地体悟生活,对当今瞬息万变的社会有独到的见解,然后将其发现进行艺术的加工。艺术性的要求则体现在多样化和创新性这两点。长篇小说的容量在所有文学文体中算是最大的,因此不少作者都倾向于表现重大题材、展现宏阔的社会生活,主题比较相似,因此要做到题材和主题的多变,需要创作者选题精妙、敢于突破、勇于尝试。

.....................................

二、扩大影响和交流

文学评奖是一种鉴别活动,通过一些具有一定权威的专业人士对文学领域内、一定时期的创作成果进行区分和鉴别,确定一些作品,给予肯定性的价值评判。这些得到权威人士认可、得到官方组织大力宣传的作品在普通民众之间会引起重视,作品被广为传播。

(一)扩大作品影响

在信息传播途径多、速度快的当今社会,一场文学界的大事——文学评奖,从开始筹备的时候就吸引着众多人的目光,为了让评奖活动获得更多的关注,主办方会千方百计地造势,维持评奖热度,从评选开始到公布获奖者、从奖项的颁布到获奖后作品迅速占领各大榜单,再到被翻译成各国语言,获奖作品被广泛而迅猛的传播,作品影响一再扩大。

文学评奖无论是国内还是国外的,都有一个繁琐的评选过程,前期准备造势、过程中各种公示、选出后声势浩大的颁奖典礼,这些使一个奖项的颁发从开始就备受大众关注。茅盾文学奖也是如此,最近几届的评选活动,从筹备到最后颁奖都将重要的信息通过中国作家网公示出来,所有人都可以看到评选情况,甚至有许多文学爱好者会在获奖作品发布前,根据自己的阅读兴趣和文学素养积极讨论最后大奖会花落谁家。还有很多媒体通过系列报道茅盾文学奖,使文学奖的热度一直存在。茅盾文学奖在评选出获奖作品后还会举行一个颁奖仪式,第十届茅盾文学奖的颁奖典礼在国家博物馆举行,通过电视和网络直播颁奖典礼,全国观众都可以看到。从上述过程可以看出,茅盾文学奖的颁发过程处于一种公开的状态,宣传力度大,国民能够实时参与讨论,获奖作品和入围作品经过大力宣传,已经为很多人所了解,比没获奖之前只是在文学领域传播,增加了很多受众。

在评选结果公布以后,获奖作品迅速占领各大畅销书排行榜单,占领文学市场。李建军在《我看文学奖》一文中的开头说“评奖具有令人好奇的悬念感和偶然性,能够产生巨大的新闻效应和娱乐效果,进而左右读者的阅读和图书的销售。”①确实,获得文学奖的作品阅读量和销量比没有获奖前有明显的提升。在互联网日益发达、生活节奏日愈加快的当今社会,为了更快速、准确地获得文学享受,选择优秀的书目显得格外重要,文学评奖则在众多的书本中为读者挑出较优秀的作品,因为一旦获得文学奖,获奖作家作品就会声名鹊起,引起众多读者的青睐。

.................................

第二章完善文学评奖机制诸问题

一、围绕茅盾文学奖的争议

文学评奖是现代性的产物,它不仅受文学场域中各方力量制约,并且与政治、经济都关系密切,是各方相互协调的产物,每一次评选难以避免地会因为评选过程、面临的现实问题等与人们的期待产生落差,遭受争议,就连在国际上久负盛名的诺贝尔文学奖都未能幸免,当然茅盾文学奖也存在各种争议。孙犁也曾提到“任何奖金,都有它的政治或人事上的目的,有目的即有偏差,有偶然,有机会。所以,任何奖都难得那么公平、准确,名副其实。”

茅盾文学奖已经评选了十届,在学界一直广受关注,关于茅盾文学奖研究的文章和专著有很多,在众多肯定茅盾文学奖的价值的文章中,也有一些文章专注于探讨茅盾文学奖存在的问题。最为人所熟知的应该是洪治纲于1999年发表的《无边的质疑──关于历届“茅盾文学奖”的二十二个设问和一个设想》一文。这篇文章从审美原则的角度入手,坚持以艺术性为中心评判文学的价值,以此来质疑茅盾文学奖的合理性。他认为茅盾文学奖的局限主要有四个方面,并且认为获奖作品应该是极具艺术性、体现高峰走线的作品。在文章最后就艺术原则、参选作品、评委组成、读书班的权利这几个方面对茅盾文学奖提出改革意见。雷达的《我所知道的茅盾文学奖》和洪治纲的文章有着异曲同工之妙,都关注到了茅盾文学奖评选的侧重点——现实层面和宏大叙事的注重,同时提到了修改意见。他客观地分析了茅盾文学奖在遭受质疑后做出的努力与改变,肯定了茅盾文学奖的合理性与价值,同时也对于茅盾文学奖能否经受住时间的考验,走向更远,从审美层面、思想层面、艺术层面等提出了他独到的见解和期许。

................................

二、遗憾的艺术

茅盾文学奖的权威性和导向性,决定了它应该选出最优秀、最具有代表性、最能启迪人、最能给人以审美愉悦的作品,孙犁说“读者买文学书,都是希望能从生活上,多得到一些知识;从人生旅途上,多得到一些经验。既是文学,就又想从文字中得到一些享受和教义。”②但是,就目前茅盾文学奖选出的作品来看,有许多作品并没有达到这一点要求,相反很多更具有文学价值优秀作品被遗漏了。

(一)历届茅盾文学奖落选作品概况

关于茅盾文学奖优秀作品遗漏这一问题,在学界已经引起了很多人的关注,在《聚焦茅盾文学奖》一书中,作者在评论完每届获奖作品后都会谈到同时期其他没有被选中的高质量作品。例如能和第一届获奖作品并肩的作品有杨沫的《东方欲晓》、叶辛的《蹉跎岁月》、戴厚英的《人啊,人》、王蒙的《青春万岁》等。第二届值得一提的作品有二月河的《康熙大帝》、吴越《括苍山恩仇记》、从维熙的《北国草》等。第三届被评委忽视的作品有张炜的《古船》、王蒙的《活动变人形》、杨绛的《洗澡》、王安忆的《黄河故道》,蒋子龙的《蛇神》等。第四届茅盾文学奖涵盖了6年时间内的长篇小说,有影响力的作品有张炜的《九月寓言》、贾平凹的《废都》、王蒙的《失态的季节》、曹文轩《山羊不吃天堂草》、林白《一个人的战争》等,并且《白鹿原》、《古船》、《洗澡》、《雍正皇帝》四部作品在评选过程中经过审读小组全票通过,但最后后三部作品皆落选。第五届终评落选作品有韩少功的《马桥词典》、阎连科的《日光流年》、余华的《许三观卖血记》、周大新的《第十二幕》、贾平凹的《高老庄》。

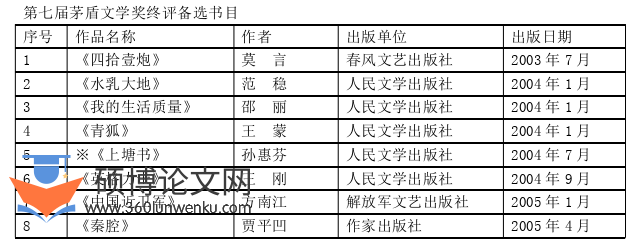

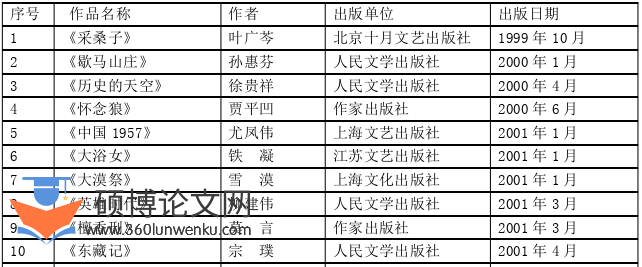

从第六届到第十届的备选名单来看,落选名单更加清晰。第六届共有26部终评备选作品,有莫言的《檀香刑》、铁凝的《大浴女》、孙惠芬的《歇马山庄》、李洱的《花腔》、贾平凹的《怀念狼》、尤凤伟的《中国1957》等。第七届终评篇目有20篇加上评委增补的4篇共24篇作品,刘醒龙的《圣天门口》、莫言的《四拾壹炮》、史铁生的《我的丁一之旅》、毕飞宇的《平原》、范稳的《水乳大地》、孙惠芬的《上塘书》等。第八届提名作品共有20部,但排名第五的关仁山的《麦河》和第六名张炜的《你在高原》同票,最后《你在高原》得奖。落选的作品有方方的《水在时间之下》、阿来的《空山》、邓一光的《你是我的神》、苏童的《河岸》等。第九届终评落选的作品有:徐则臣的《耶路撒冷》、林白《北去来辞》、阎真的《活着之上》、红柯的《喀拉布风暴》、范稳的《吾血吾土》。第十届终评落选作品有:葛亮的《北鸢》、孙惠芬的《寻找张展》、刘亮程的《捎话》、叶舟的《敦煌本纪》、叶兆言的《刻苦铭心》。

..............................

第三章文学评奖与文学史建构..........................36

一、影响但不决定文学史评价...............................36

(一)文学史的经典观.......................................36

(二)文学评奖影响文学史评价.............................38

结论........................50

第三章文学评奖与文学史建构

一、影响但不决定文学史评价

茅盾文学奖评奖的宗旨即在优秀作品中优中选优,奖励最优秀的作家作品,使获奖作品经典化,通过评奖活动使获奖作品在历史长河中成为经典作品被载入史册。正如前文所说文学评奖是一种文学评价,它肯定作家作品的价值,使一个作家获得荣誉、名声和威望,而这些即是布迪厄称所说的“象征资本”中的名誉资本,即名望信誉不受丝毫怀疑,②因此使得文学奖在广大人民群众中地位颇高。但是,通过翻阅目前所通用的文学史著作,会发现茅盾文学奖和文学史的联系不够紧密。

(一)文学史的经典观

文学史著作的形成是文学史家对文学事实的挑选、加工、编排和重构,它所依据的标准决定了最后的成果,因为编撰者的主体性影响,仁者见仁智者见智,每部文学史的侧重都有不同之处,但这些文学史著作也有共同之处,这些共同之处则表明了文学史共同的追求——文学史的经典观。本文中所说的文学史的经典观是指从这几部著作中体现出来的文学的本性要求、文学史哲学的规则、共同的审美意识等成分。

当代文学史因其产生的特殊历史时期和现在一直持续的文学创作,编撰成书的过程格外复杂,它包含了新中国成立初期、十七年文学发展期、十年文革动荡期、80年代重构期、90年代新媒体和网络文学出现的多元期、还未完的21世纪,这些都决定了当代文学史选材的困难。从这几部文学史可以看出,根据不同的历史语境,当代文学史大体可以分为三个形态:社会主义文化空间的构造、文学史观念的对话与建构、当代中国文学经验和学术话语的整合。②建国初期到1966年的文学创作深受建国前“五四”文学余韵和国家领导人的文艺指示的影响,与政治文化紧密联系在一起,文学创作要建构社会主义价值观,文学史的编撰同样也有着这样的使命。80年代到90年代,关于当代文学是否能写史,20世纪以来中国文学是否应该作为一个整体来研究,“重写文学史”等文学史观的讨论,对文学史建构和文学史研究产生了一定的影响。90年代和21世纪因为新媒体和网络的高速发展,世界联系日益紧密,中国在国际语境之中、在和其他民族的对话交流之中,要确立并宣传中国文学经验,文学史的地位、专业性和学术性日益重要。

文学论文参考

.............................

结论

正如文章前面所阐述的那样,文学评奖因为在当代文学生产与传播中的重要地位,具有了“神圣化”的魔力,因为其文学声誉力的影响,使之获得象征资本,不仅能够赋予作家和作品以合法性,更能使之为大众所熟悉并迅速获得认可。文学大奖不仅在颁奖之际让众多获奖者声名鹊起,也让获奖的殊荣在他们此后的评价当中占有浓墨重彩的一笔,每当介绍一名作家时一定会将其获奖情况进行说明,不论是国内大奖还是国外大奖,都是他们履历中重要的一部分,分量极重。也正因为如此,文学评奖受到众多作家的青睐,甚至让某些作家的创作动机变质,为了获奖而写作,甚至出现“跑奖”等不良风气,这种种现象都警醒着作家不要忘了自己的本职工作是为文学而创作。

虽然文学大奖可以让一部作品迅速成为畅销书,给作家带来巨大的经济利益,但这些都不应该成为作家最看重的东西,作家存在的意义即创作出能感动人的作品。一部能感动人的作品有可能是因为语言优美动人,有可能是结构精妙,有可能是因为别样的生活体验,或者是深刻的思想内涵……不论何种原因,总要有能撼动人心的地方,而不是为了能获奖,创作出一些迎合文学大奖审美标准、讨好众多评委但其实没什么文学价值的作品。黄发有说文学创作要确立自己的尊严,作家必须拒绝为获奖而写作,否则文学创作就会成为失去主体性的傀儡,“被奖项所控制,意味着以事先规定的程式限制了自己的创作自由,作家和文学的灵魂都只能在戴着镣铐的舞蹈中逐渐枯萎,使文学观念机械化、艺术形式八股化。”①作家需要有自己的坚守与尊严,不必为了某种利益去迎合任何一方,将创作出能经受住时间和众人考验的作品作为最终的目标。

参考文献(略)