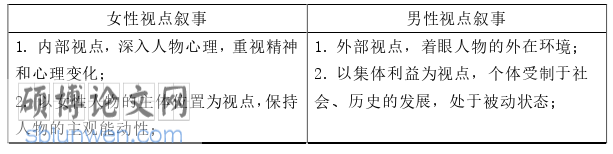

本文是一篇文学论文,笔者认为在正统土改小说的创作中,作家们(尤其是女作家)也并没有一律成为政治的附庸。即使在模式化的写作中,她们也努力地去思考女性的位置。对于女作家(女性视点)而言,解放是对个人有意义的,她们重视的也是土改运动给女性带来的内部精神的解放。而对于男性作家来说,妇女解放是作为社会群体解放的一个组成部分来叙述的。

第一章 土改小说女性形象书写类型

第一节 典型化女性形象书写

土改小说中位于叙述边缘的女性人物形象和其他人物一样,基本处在“善与恶、进步与落后”的二元对立设置模式中。作家按阶级对立的方式将女性划分成地主女眷和贫雇农妇两种典型类型,并对其衣着与身体等外在层面和行为品德等内在层面进行二元对立的书写:地主女眷在外在上被“丑化”,内在被“污名化”1,她们毫无主见,不事生产的同时又是男性地主的传声筒和应声虫,自私自利地用尽小伎俩为自己的封建地主家庭服务。如《暴风骤雨》的 “大枣核”、韩爱贞、江秀英、杜大善人老婆,《太阳照在桑干河上》中李子俊老婆、钱文贵老婆,马加《江山村十日》里的高福彬老婆,陈残云《山村的早晨》中的马二娘,《春回地暖》中罗佩珠、箭大嫂等。

贫雇农妇在外在上由于能劳动而拥有健美的身体,同时拥有大公无私、吃苦耐劳等美好品德,具有强大的道德感召力。如丁玲《太阳照在桑干河上》的董桂花、周月英、赵得禄老婆,周立波《暴风骤雨》的刘桂兰、白大嫂子、赵大嫂子,王西彦《春回地暖》的甘彩凤、恩土婶婶、李香红等。

一、外在层面的二元对立

为了揭示地主阶级本质的罪恶与丑陋,较为年老的地主女眷们在外貌描写上与男性地主一样也是被丑化的。《太阳照在桑干河上》中钱文贵老婆“快五十岁的婆婆,已经落了两三颗牙齿,还梳上一个假髻,常常簪一朵鲜花在上边”1,江世荣老婆则是“这个妖精一样的女人,又瘦又小,吊着一双老睡不醒的眼睛,脊背上披着一绺长发”2;马加《江山村十日》中地主高福彬的老婆同样丑陋“晃着牛粪盘头,长着白瓜瓤脸”;《暴风骤雨》韩老六的老婆在初登场时便以“大枣核”的形象出现:“这是一个中间粗、两头尖的枣核样的胖女人,穿一件青绸子大褂,衔一根青玉烟嘴的长烟袋。”3 这些地主女眷一登场,作者便对她们的外貌进行了“丑化”,这种“脸谱化”的描述很好地表明了人物的阶级身份,在尚未展开叙述了解人物性格前,便让读者对这些女性有了初步的判断,为后文阶级对立叙述提供便利。

......................

第二节 颠覆性女性形象书写

与正统土改小说作家对土改运动描写的庄重态度不同,非正统土改小说作家在描写土改运动时往往呈现出戏谑、游戏的态度,他们更多地站在了文学的角度,以反思与重审历史的视角来对土改运动进行颠覆性的书写。在书写的过程中,他们对历史意义的庄重进行了颠覆和解构,并着眼正统土改小说中被遮蔽的土改运动中偏颇之处。其中值得注意的是,张爱玲上世纪五十年代初在香港创作的《秧歌》与《赤地之恋》。这两部小说之所以引人注意,是由于在同时期的大陆作家力图表现土改运动的庄重性与正义性时,张爱玲则在美国新闻处的资助下写下了对共产党领导下的农村建设的质疑。抛开意识形态的窠臼,张爱玲的土改写作表现了困境中人性复杂性的探讨,弥补了大陆正统土改小说中人性的集体缺失,并为新时期的非正统土改小说奠定了反思批判历史的基础,承接了上世纪四、五十年代与上世纪八十年代以来的土改写作。

非正统土改小说作家的女性形象书写中,寄寓了对于土改运动的反思,揭露了贫雇农妇在面对政治赋予的权力时的微妙心态,以及地主女眷在宏大的历史运动到来时复杂而敏感的心理。此时的贫雇农妇不再一味的道德高尚,而多是面对利益时以权谋私的卑琐的弄权者;地主女眷也不再被丑化,甚至成为了小说的重点叙述对象,作家描述了她们在土改时任人鱼肉的卑凉处境,她们甚至从正统土改小说中苦难的施与者转化成为了苦难的承受者。不难发现,在这种颠覆性的女性形象书写中,作家们并没有跳脱阶级对立的思维模式,而是一种逻辑较为简单粗暴的身份置换——正统土改小说中贫雇农妇身上受苦、道德高尚的特点置换到了非正统土改小说的地主女眷身上,而前一时期的地主女眷品格低劣等性格特点则置换到了此时的贫雇农妇身上。

一、苦难施受方的置换

在非正统土改小说中,苦难不再是只属于贫雇农的特性,地主阶级由苦难的施加者成为苦难的承受者,贫雇农妇等原是乡村的被剥削阶级,曾是“受苦人”,土改的展开给予了这些农妇翻身成为乡村掌权人的机会,反而成为对地主女眷施加暴力的一方。地主女眷形象的塑造,此时也不再像以往那般为了凸显阶级斗争的正确性而一味“妖魔化”,作家打破了政治条框的局限,使她们拥有更为立体饱满的形象,丰富了地主女眷身上的人性气息,甚至成为了叙述的主要视角,如张炜《古船》的隋含章、彭瑞高《最后的女地主》的“三爷爷”、严歌苓《第九个寡妇》的王葡萄、尤凤伟《诺言》的李朵、方方《软埋》的胡黛云等。在人性视角的审视下,她们不再是恶的代言人,作家重点描述了她们在面对土改时的无奈与惊惶失措的心态,塑造了一系列在土改斗争时受到骚扰与欺压的地主女眷形象,她们不再是千人一面的破坏分子与“应声虫”,失语的地主女眷们终于拥有了言说自己、为自己申辩的机会。

..........................

第二章 土改小说女性形象流变

第一节 正统土改小说女性形象流变

一、家庭关系的流变

从“五四”、左联到延安时期,革命似乎给女性指出了一条出走的“娜拉”之路,“走出家庭”成为了女性参与革命建设的必经之路。传统的家庭结构控制着人们的日常生活,往往带有浓厚的家长制特征。恩格斯曾明确指出:“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性重新回到公共劳动中去”1,早在五四时期,知识女性便纷纷要求走出家庭,与封建父权与夫权抗争,追求个体的自由和解放,形成了一股强大的反封建潮流,然而这种潮流仅限于城市,乡村里的妇女仍然遵守着以家庭为核心的社会伦理关系。由解放区小说到土改小说,再到合作化小说,动员妇女参与公共建设经历了“走出家庭”——“走出家庭”与“回到家庭”合谋——“非家庭化”的过程。

正如蔡翔所说,“在中国当代的政治文献中,‘动员’是出现频率最高的概念之一,这一概念同时也频频出现在中国的当代文学中,而且在某种意义上,还构成了‘动员——改造’的小说叙事结构”2,普通的农村妇女想要进入革命参与国家建设,往往需要干部的“动员与改造”。实际上上世纪四十年代初期的解放区小说中即可看出“动员——改造”结构的雏形,此时期对农村妇女动员改造进行描写的典型作品有梁彦的《磨麦女》与温馨的《凤仙花》。在上世纪四十年代初期的解放区小说中,与封建家庭决裂而无处安身的“娜拉”们得到了指引,她们通过参与革命得到了自身价值的体现与解放,成为土改小说中的“引路人”,出走的“娜拉”们进入革命成长为替父从军的“花木兰”。这两部小说都描述了革命女干部下乡去动员(甚至拯救)底层农村妇女,在女干部的帮助下,普通农妇们反抗父权走出狭小的封建家庭,最终加入八路军。

作为引路人的女干部身上有着近乎一致的外形特征及气质特征,她们所代表的并不是她们个人,甚至不是作为女性,而是作为一个集体而显示出整齐划一的风貌。如梁彦的《磨麦女》中章同志登场时穿着灰布列宁装,体态匀称健硕,眉宇间显露着刚毅与聪慧,桂英眼中的伍同志更是此时女同志形象的范本:“女同志的脸色都那么健康,特别是伍,两颊红润润的,象擦了胭脂。那身列宁装,看着很利落”3,在桂英看来章同志和伍同志都是“有点男子气概的”;温馨的《凤仙花》中的女指导员更是“脸孔又红,又胖,头发从军帽里面披下来,身体挺粗,挺结实,两只胳膊能够一下子举起三个大孩子”4,女干部们整齐划一地穿着象征身份的灰布列宁装,脸色都健康红润,气质坚定刚毅,表现出气质与力量的男性化。这是源于延安时期妇女解放对女性参政的要求,女性担任公职,得到了与男性同等的政治参与权的同时,也被要求拥有与男性同等的力量与工作能力,通过经济与政治地位的提升来达到对自身的解放。这种去性别化的叙述后来延续到土改小说及合作化小说中,甚至进一步削弱了正面女性形象身上的女性气息,成为了与男人无异的女英雄。

..............................

第二节 非正统土改小说女性形象溯源与流变

一、非正统土改小说女性形象溯源

非正统土改小说中自私善妒的贫雇农妇与遭受暴力、无辜善良的地主女眷并非作家们为了颠覆历史而凭空捏造。孟悦在《<白毛女>演变的启示——兼论延安文艺的历史多质性》中提及的“政治文学中的非政治性实践”, 即政治话语在塑造文学作品的主题思想同时,并没有左右其全部叙事的机制。尽管阶级政治始终是一种主导性的权力诉求,但也不可能完全排除其他的文化想象。虽然土改小说作家的创作中心是讴歌时代主题,但是在表现政治革命时,每个作家选择的侧重点与对政策的理解都有所不同,对人物形象的塑造也有个人的理解,不可能完全丧失个性化的书写特征。土改小说中的女性形象尽管总体是被纳入政治的规约下才得以书写,但是作家在书写过程中个性思考与阶级话语之间也存在裂隙,呈现出与主流话语不一致的“多质性”书写。这种溢出主流意识形态之外的“多质性”内容的书写对非正统土改小说的女性形象书写产生了一定影响。

丁玲早期作品关注女性的生存困境,塑造了一系列具有反抗精神的女性形象,表现出对女性命运的关注与思考。虽然戴锦华评论丁玲在延安时期的写作“不再是一种发问、思索,而更近于一种翻译”及“而不再去触动这些概念本身”1 ,而通过文本细读,尤其是对《太阳照在桑干河上》中地主阶级女性形象进行解读,不难发现女性仍然是丁玲关注的重点。虽然这些女性形象在小说中并非主要人物,但在她们身上我们仍然可以发现作者潜藏在这些地主女眷背后的女性意识,对女性命运与生活状况的关注并没有因为阶级话语的介入而消失。

在丁玲创作《太阳照在桑干河上》初始,黑妮是作为钱文贵女儿出现的,作为地主女眷,按照阶级斗争的要求丁玲本应把黑妮描述成丑陋庸俗、道德败坏的阶级敌人,但是丁玲却把她描述成一个美丽、善良、聪明、忍让且克制的女孩子。丁玲在谈到创作黑妮时,提到她曾经在参与土改时看到一个美丽的地主亲戚:

她回头看了我一眼,我觉得那眼光表现出很复杂的感情。……我想到这个女孩子在地主家里,不知受了多少折磨,她受的折磨别人是无法知道的。马上我的情感就赋与了这个人物,觉得这个人物是应当有别于地主的。但是在写的时候,我又想这样的人物是不容易处理的。于是把为她想好的好多场面都去掉了。

文学论文怎么写

............................

第三章 土改小说女性形象的意义与局限 ............................... 42

第一节 女性形象与妇女解放 ................................... 42

第二节 女性形象书写的局限 ............................... 50

结语 ................................. 56

第三章 土改小说女性形象的意义与局限

第一节 女性形象与妇女解放

马克思曾明确指出:“社会的进步可以用女性的社会地位来精确地衡量”1。社会解放程度与女性的解放程度息息相关,女性不解放,那么所谓社会进步也只能是空中楼阁。在以翻身解放为叙事主题的土改小说中,所谓的妇女解放总是与打倒地主阶级联系在一起,正如贺桂梅所说“不仅是延安新政策,事实上整个 20 世纪中国革命实践,都倾向于把妇女解放作为整个民族解放和阶级运动的现代化议程的统合而非分离的部分”2。土改小说中的妇女通过诉苦、斗争、分地、走出家庭与男人一起劳动等方式参与土改运动,在作家们极力描写土改运动对妇女的解放作用时,妇女解放话语需杂糅在阶级革命话语之中才得以体现。

一、“诉苦”:妇女阶级话语的习得

在传统乡村中,妇女是家庭面对各种灾难时首先牺牲的对象,她们经历了各种不公平待遇,妇女们对自己经受的苦难往往都归根于“命苦”。传统的宿命论思想使她们默默承受降临在她们身上的不幸,把苦难归为时运不济,正如陶钝《庄户牛》里的老妈妈说“穷是命里该”;那么,土改是如何将妇女承受的苦难由宿命论归结于阶级压迫呢?

对于这些社会底层的人们来说,苦难构成那个时代人们日常生活的主要内容。从人们的讲述中体验这种苦涩可以发现这种种痛苦是弥散于生命之中的,因而通常是无从归因的,常常不可避免地带有先赋和宿命论色彩。将个体的身体之苦和精神之苦转变为阶级剥削和压迫的痛苦,从而激发阶级仇恨和阶级意识,是在革命政权进入乡村社会之后才发生的,正是通过“诉苦”、“挖苦根”等方法的引导,农民才产生了“阶级意识”,从而使苦难得以归因。

由此可见,“诉苦”是“受苦人”习得阶级话语的核心机制,即在诉苦大会上自我言说,向公众诉说自己的苦难。国家干部让妇女在公开场合进行控诉,旨在瓦解地方上层的传统势力,通过诉说的方式,妇女们由传统的“宿命论”思想,改造成为认识到社会不公并且愿意参与斗争改变命运的人。这种阶级话语的习得使得妇女的苦难得到归因。苦难的承受是有性别差异的,除了同样挨饿、挨冻、受气外,不同于男性出劳工、匪役之苦,女性还承担了来自封建地主和男权、父权等的压迫。

文学论文参考

.................................

结语

在正统土改小说的女性形象身上,我们似乎总能看到民族国家主体的规约,她们被认为是一个“空洞的能指”,一个意识形态符号。就算是妇女的传统美德也必须依附在民族主体性上才能得到合理的、有效的叙述,“十七年”时期的文学批评也处在不断地去除女性身上“情感化”、“私人化”的性别特征,避免对意识形态造成“逾越”。二元对立的阶级关系,在土改小说众多人物关系中占据了主导地位。这种阶级关系实际上遮蔽了女性与其他人物之间复杂的人际关系,比如两性关系、婆媳关系等也被简单地以阶级话语一概而论。性别话语隐没于政治话语背后。 苦难的正面女性形象和丑化的反面女性形象设置虽然增强了小说的感染力,起到很好的宣传作用。但是我们不得不承认,这种二元对立的女性形象的展现也会给读者带来认知上的障碍,无法切实感受人物的命运和独特个性。

在正统土改小说的创作中,作家们(尤其是女作家)也并没有一律成为政治的附庸。即使在模式化的写作中,她们也努力地去思考女性的位置。对于女作家(女性视点)而言,解放是对个人有意义的,她们重视的也是土改运动给女性带来的内部精神的解放。而对于男性作家来说,妇女解放是作为社会群体解放的一个组成部分来叙述的。

在革命与性别的描述中,作家融合了集体意志与个人欲望的表达方式,产生了一种文本的模糊性。女性形象并非完全在政治话语的规约下形成,她同样受到传统伦理等的规约,承载着政治话语外的多质性内容。在中国语境中,性别在实践层面上是与民族国家的建构息息相关的,它和体制之间往往彼此依赖和相互利用,很大程度上是通过借用体制来壮大自己,是一种依存关系。

这种对多质性的思考成为了非正统土改小说的重点表现内容。非正统土改小说中更重视对于女性形象的女性特质书写,更重视女性所表现出来的主体意识而非阶级观念。

参考文献(略)