本文是一篇文学论文,笔者认为文学是社会最忠实的记录者和言说者,文学试图以自己独特的方式建构起对于当下所处时代的想象与文化认同。对于“新工人”书写而言,其为新世纪文学带来新的转变: 首先是文学“向外转”及文学“政治性”的凸显。20世纪 80年代以“纯文学”为代表的审美自律论,表现出强烈的“去政治化”倾向,包括当时提出的“二十世纪文学”概念,也是为了摆脱文学是等同于政治史的束缚,某种程度上是对政治性的反抗。

第一章 历史与现实:“新工人”的“前生今世”

一、有关“新工人”的“发现”与诸种“话语”构建

中国现代文学的发生与近代中国被迫而又非常急迫追求现代性的历史语境是分不开的,柄谷行人在其著名的《日本现代文学的起源》中提出了他独树一帜的观点:“现代”只是一种风景式的认识性装置而已,所谓日本现代文学的发生也就是“风景的发现”。柄谷行人通过对“作为于人类疏远化了的风景的发现”“内面(的人)之发现”等现代文学机制及其与民族国家建制的种种“共谋”关系进行谱系学的考察,指出“风景的发现”并不是存在于过去至现在的直线性历史之中,而是存在于某种扭曲、颠倒的时间中。这种颠倒使现代性的起源及西方因年代久远而被隐藏起来的现代的症候得以暴露。在“透视法”的隐喻中,东亚被纳入现代性进程。正是这种“现代性”的认知装置,使“底层”以“他者化”的方式进入中国现代文学,在“话语”建构中呈现出不同姿态。

(一)启蒙话语:“人的文学”与“平民文学”

回顾五四新文化运动,最为瞩目的莫过于“启蒙话语”的构建。19世纪晚期以来,西方以巨大工业文明优势确立了一整套以启蒙主义思潮为代表的“现代性”观念,在遭遇西方“现代性”的过程中,中国知识界普遍陷入了危机之中。在当时,如何寻找一套新的知识范式来重新想象中国成为知识分子们的共识,“启蒙话语”承担了知识范式转换的重要媒介,“发现底层”与“改造国民性”由此成为五四时期的重要主题,而“人的文学”和“平民文学”是其重要话语方式。

梁启超《论小说与群治之关系》、胡适《文学改良刍议》、陈独秀《文学革命论》都提出了文学肩负启蒙、动员和组织民众的任务。早期文学革命是从“白话文”运动入手,直到周作人1918年《人的文学》发表以后,新文学在思想理论层面树立了一面旗帜。在该文中,周作人提出:“我们现在应该提倡的新文学,简单地说一句,是人的文学。应该排斥的,便是反对的非人的文学。”[21]周作人有关“人的文学”与“人的发见”实际上是建立在欧洲文艺复兴和启蒙运动人性论对“人”知识建构基础上的。“用这种人道主义为本,对于人生诸问题,加以记录的文字,便谓之人的文学。”[22]周作人将欧洲文艺复兴及启蒙运动思想输入中国,并结合中国现实提倡表现普通人的生活的“人的文学”。随后,周作人在“人的文学”概念基础上又提出了“平民文学”。

............................

二、现当代文学视野中的 “乡下人”进城

近代以来,乡土中国由占据主导地位的传统农耕文化与外来西方资本支配的工商业文化所构成。前者主要是以乡村为主体的乡土文化,后者是以被殖民为主体的城市文化,出现了两种不同的价值取向与道德话语体系。当城市作为巨大参照开始出现,乡村宁静与自足被打破。在漫长的二元对立的城乡关系史中,长达百年的“进城”书写成为中国现代文学的重要主题。

(一)现代性危机与“乡下人”进城叙事

对于20世纪中国,有两种讲述方式:一种是“长20世纪中国”,是现代性的讲述方式;另一种是“短20世纪中国”,是革命性的讲述方式。“长20世纪中国”是指自晚清以降,中国被迫加入到了一个以西方现代性为参照的历史进程中,由“乡土中国”向“现代中国”转型。在传统中国,城市与乡村之间界限并不明显,所谓城市只不过是乡村的放大版,二者的联系是紧密而具体的,人在城市与乡村之间是相对容易转化的,城市与乡村都处在一种乡土性结构关系中。晚清时,中国被第一次纳入全球化资本主义体系中,城市与乡村一体化结构被打破和改写,城市与乡村在地理空间、生产生活方式以及文明形态上发生剧变。在经历“三千年未有之大变动”的格局中,一方面是现代城市的兴起,另一方面是乡村的凋敝。

在中国现代文学中,有关“乡下人”①进城叙事大体可以分为两类:一类是在1930年代随着 “左翼话语”影响而形成的反思现代性视角,其中以茅盾《子夜》、王统照《山雨》、吴组缃《栀子花》、巴人《阿贵流浪记》、丁玲《奔》、萧红《生死场》等小说为代表,这些小说大都讲述是乡土中国在遭遇“现代性”西方资本入侵,乡村经济与文化瓦解后进城的故事。另一类是以启蒙话语下的文化批判视角来看待城市资本对人的异化与毁灭,以老舍《骆驼祥子》、王鲁彦《李妈》、沈从文《丈夫》等为代表。20世纪30年代,中国社会遭遇全球资本入侵,西方因工业化生产过剩而爆发了严重的经济危机。为了转移经济大萧条所带来的危机,大量的商品倾销到中国,随即引起了中国城市社会动荡与乡村社会危机。从叶紫《丰收》、叶圣陶《多收了三五斗》、茅盾《春蚕》中“丰收成灾”“谷贱伤农”“丝贱滞销”的情节便可见一斑。曾经维护乡土正常运转的价值体系被破坏,乡村社会混乱不堪,加剧了农村社会危机。

..................................

第二章 发现与转向:《那儿》的讨论与新世纪文学书写新变

一、 现实背景:《那儿》与转型期中国社会

2004年《当代》杂志第5期发表《那儿》后,有关《那儿》的讨论迅速引起了知识界和整个社会的持续关注与反响。有人认为《那儿》犹如新时期刘心武发表的《班主任》一样,有关文学与社会、文学与现实、文学与政治之间关系重新纳入知识界的思考之中。经过20世纪90年代立场的分化,尤其是面对社会转型带来的社会矛盾尖锐化,中国越来越多的知识分子自觉意识到简单借用西方理论的局限性。作家和批评家以文学介入中国社会问题、意识形态、价值观念的反思,准确反映了人们在急速社会转型中呈现出的复杂性。小说《那儿》直面国有企业改制过程中资产流失以及传统工人在社会转型期不断被底层化的社会问题。小说讲述了主人公工会主席朱卫国为了维护工人正当利益却无法阻止国企改制过程中国有资产被侵吞和变卖的命运,最终失败自杀的故事。小说以朱卫国抗争与失败为主线,描写了改革中下岗工人们经历一次次改制的失败,不得不“男的蹬三轮,女的当破鞋”,他们不得不在贫贱和耻辱中承担改革的负面结果。《那儿》的发表和之后的讨论在新世纪文学史中实属“现象级”的文学事件,《那儿》不仅引发了“底层写作”的热潮,同时还重拾“左翼文学传统”。《那儿》让“现实”重新“主义”,文学恢复了与现实之间联系,表现出了强烈的“担当”与“介入”精神。

改革开放以来,中国社会发生了翻天覆地变化。中国经济持续高速增长,释放出了巨大的能量,已经成为全球第二大经济体,中国的崛起已然成为事实。在市场化的推动下,中国由农业社会逐渐步入工业社会和消费社会,“改革开放”成为一种意识形态话语。20世纪80年代,改革开放成了全体中国人的“集体无意识”,在改变了人们传统的生活方式和价值观念的同时,也引发了一些社会性问题,也遗留了一些“阵痛”,诸如传统“老工人”下岗以及工人阶级主体性的衰落、贫富差距不断拉大、阶层固化所带来的危机以及人文精神衰落等社会问题接踵而至。

............................

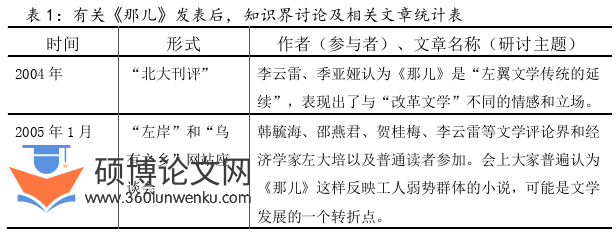

二、作为“事件”的文学——有关《那儿》讨论以及知识界转变

曹征路小说《那儿》发表后,关于《那儿》的讨论迅速引起了知识界和整个社会持续关注与反响。围绕《那儿》的讨论是继20世纪90年代初“人文精神”大讨论之后,引发了文学界和批评界广泛关注和热议的又一重要的文艺热点。《那儿》的发表显示了中国知识界对文学的期待,文学“政治性”的回归,也彰显了文学的重要社会功能,恢复了文学与现实之间的有效关联。20世纪90年代文学不断被边缘化以来,《那儿》引发的热议和讨论是前所未有的,这种持续的讨论改变了中国知识界。[47]因此,十分有必要对《那儿》及相关评论进行“知识考古学”的研究,以达到“讲述话语的年代”对“话语讲述的年代”的追思。

文学论文参考

............................

第三章 表述与再现:我们如何讲述“新工人”? ............................. 62

一、“新工人”书写与作为方法的现实主义 ................................ 62

(一)从“落地”到“生根”——现实主义文学在中国的“正反合” ......... 62

(二)“主义”之后“新工人”现实书写的“返场” ..................................... 68

第四章 形式与类型:“新工人”诗歌、非虚构与影像表达 ............................. 100

一、 “新工人诗歌”与新世纪诗学的新趋向 ............................. 100

(一)诗歌风景——作为问题与方法的“新工人诗歌” ............................... 101

(二)美学原则——“新工人”何以“诗歌”? ........................................... 103

结语:反思与重构:“新工人”书写的意义、困境与可能 ........................ 133

一、“新工人”书写的价值与意义 ......................... 133

(一)社会意义与现实意义 ................................ 133

(二)理论意义与文学意义 .................................. 134

第四章 形式与类型:“新工人”诗歌、非虚构与影像表达

一、 “新工人诗歌”与新世纪诗学的新趋向

新世纪以降,随着诗歌本体的回归和创作主体的下移,“新工人”诗歌异军突起,为新世纪诗学增添了新的表现内容。特别是2015年一个标志性文化事件,那就是《我的诗篇:当代工人诗典藏》工人诗歌编纂出版、以网络众筹播放《我的诗篇》纪录电影以及与此相应的诗歌朗诵会、研讨会、云端分享等构成的一个关于“工人”诗歌的综合文化生产实践。尽管在今天看来,《我的诗篇》无论是创作过程、生产体制,还是营销模式都可以用文化工业生产理论来概括,但在这种生产机制中,“新工人”诗歌也逐渐被大众所认知。“新工人”+“诗歌”,如果我们聚焦“新工人”,则指涉的是内容方面所带来的新的政治想象,如果我们聚焦“诗歌”,则带代表一种新的诗学立场,但无论如何,“新工人”诗歌都源于工人经验的诗歌文体生成过程,“新工人”诗歌无论作为“文学经验”还是“文化事件”,都意味着21世纪诗歌中出现了一种新的趋向。秦晓宇在《我的诗篇——当代工人诗典》序 - 101 - 言“在其所创造的世界中直观自身”中坦言:“1980年代以来几乎所有重要的诗歌选本,工人诗歌基本是缺席的,在当代文学史的主流叙述中也难觅工人诗人的踪影。而我要做的就是让他们从幽暗处现身,通过具体作品展示其不容小觑的文学力量。”

(一)诗歌风景——作为问题与方法的“新工人诗歌”

如果说20世纪80年代,文学参与了重要的社会运动和思潮,从伤痕文学、反思文学、改革文学到寻根文学、先锋文学,再到了90年代,继“人文精神”大讨论后,知识分子日益从政治“广场”退回到书斋“岗位”,文学与现实的关系越来越疏远,文学的力量也日益孱弱。加之,受西方世纪末情绪和80年代末政治事件的影响,退守“书斋”的知识界失去了批判和正面现实的勇气,面对消费主义意识形态的无孔不入,知识界表现是相当的慌乱失措,呈现出一种集体性退却、畏缩与苟同,完全认同世俗,放弃知识分子的批判姿态,也无法有效承担起社会启蒙和文化先锋的责任,而陷入“无物之阵”的诗人们“渎神式地拒绝形而上神话,耽于能指迷恋和语言狂欢,弱化终极价值关怀”[83]。纵观20世纪90年代先锋诗歌向个人化写作的转型,并“出现了抒情主体的个人化狂欢”(罗振亚语),诗歌失去了80年代的轰动效应,逐步走向边缘。诗歌“向内转”,“回到个人”是他们最响亮的口号,“反英雄”和“反意象”是他们的诗歌策略,同时,他们还热衷于形形色色的语言实验。

文学论文怎么写

...............................

结语:反思与重构:“新工人”书写的意义、困境与可能

一、“新工人”书写的价值与意义

(一)社会意义与现实意义

进入21世纪,社会结构性问题与矛盾日益复杂,“新工人”恰恰是勾连三农问题、国企改制和城镇化问题的核心。作为一个群体,“新工人”在一段时间内并不会消失,文学对于这一群体的关注显然体现了作家、批评家积极参与当下生活的姿态。同时,也体现了他们对社会弱势群体给予的精神抚慰和道德愿望。有关“新工人”书写不仅体现了“我们时代的写作伦理”,实际上也彰显了知识分子的底层意识与人文关怀。

中国转型期的现实生活为“新工人”书写提供了最大的生活资源。如“孙天帅不跪”与外企搜身事件、“南丹矿难”与《安全生产法》的出台、“暴力讨薪”与王斌余杀人案、“孙志刚事件”与收容遣送制度的终结、“开胸验肺”与工伤职业病、富士康“血汗工厂”十二连跳、“蚁族”与边缘化生存处境等一系列极端性“事件”从侧面也说明了时代剧变过程中“被侮辱和被损害者”的生存与尊严。如蔡翔所指出的:“我们今天为什么要重新叙述底层,是为了唤起道德的同情和怜悯?当然不是。是为了重新接续某种‘苦难’叙事?也不完全是。对于这个问题,每个人都会有自己的回答,就我个人而言,在非文学意义上,重新叙述底层,只是为了确立一种公正、平等和正义的社会原则。一个理想的社会形态,是不能也不应该漠视底层以及所有弱势阶层的存在。我们必须确立一种这样的社会原则,公正、平等和正义的社会原则,应该成为一个共同体的普遍的价值诉求,甚至成为‘政治正确’的核心内涵。

苏珊·桑塔格对“旁观他人之痛苦”曾有这样的论述:“当主体看着其他人的痛苦的时候,根本不应该把这个‘我们’视作理所当然的。” 学者王晓明提出“向现实伸出尖锐的笔”呼唤以知识分子的责任重新接续文学与现实的关联。承载社会转型剧痛和大量新问题、新经验需要文学来梳理和表达,这也是作家的人道主义“写作伦理”使然;另外,很多作家出身于乡土,或者有着乡土生活经验,对于 “城乡中国”正不断向“城镇中国”发展的社会转型过程中,其所带来的变化亘古未有,这些经验涉及痛彻的历史经验和复杂的现实生活,几乎囊括了中国当下所有的问题。在巨大的现实面前,广大主流作家纷纷举起“现实主义”旗帜,投入到民生疾苦的写作之中。有关“新工人”书写的积极意义毋庸置疑,它触及的不仅是我们这个时代的写作伦理,也不仅是因为“政治正确”,而是其天然就占据了道德制高点。

参考文献(略)