第一章 坝上意象群:化生活故乡为文学故乡

第一节 坝上歌声:唱出小人物的酸甜苦辣

歌声是从听觉上感受的意象。坝上歌声是游牧民族与农耕民族文化的融合,一方水土产生一方文化,《挂红灯》《走西口》都是坝上的传统曲目。胡学文的《秋风绝唱》《天外的歌声》《走过歌声飘落的地方》都是以“歌声”为小说之眼,回应草原美学,彰显草原诗学,呈现了坝上草原的文化精神宝库。

民歌是民族语言与民族音乐结合的文化艺术形式,民歌的区域性较强,坝上民歌体现了自然朴素的民族风情美和审美文化价值,是人们生活内容的艺术显现,寄托了理想和希望,体现了现实基础上的浪漫主义。当下的文化语境中,从民俗学角度来说,民歌地域性较强,民歌提供了传统文化审美交流的平台,以鲜活的民间姿态展现区域文化,满足人们的艺术需求,坝上歌声在艺术形式上是意识形态的反映,多层面反映民俗文化的娱乐功能。

2005 年群众出版社发表的胡学文的长篇小说《天外的歌声》,同年以《走过歌声飘落的地方》刊登于《滇池》第 1 期,小说题目虽然改了,但核心字眼“歌声”保留了下来。《天外的歌声》题目虽以“歌声”为核心字眼,但小说内容中“歌声”的意象描写并不出彩。歌声是马远年少时对未来的向往,传说:把耳朵贴地面上,可以听到天外传来的歌声;据说“那声音像牛叫,一声粗一声细,一声长一声短的”①,天外的歌声寓意着一种美好,这种歌声是衡量个人是否有出息的标尺,小时候“马天听到的最多,杜翠翠差些,马远几乎什么都听不到”②,这也对应了现实生活中马天得到的偏爱,马远嫉妒能和杜翠翠一起谈论天外歌声的马天;等马天带小宝再次回到柳湖,马天失去了一条胳膊,没了工作,也没了老婆,马天什么也听不到了,这是对马天困苦潦倒境遇的证实。“天外的歌声”是马天给自己贴上的心理封印,他固执的以为只要能听到声音,就能证明自己有出息,将个人命运和未来寄托于玄幻的可能不存在的物象,马天自信能征服命运,心里有奔头,却没有歌声给予他回应,这更像是上天对马天当下境遇的嘲讽。歌声是沟通过去和现在的媒介,是马天现实世界和理想世界的贯通物象。小说结尾处,马天用录音带给小宝录的“天外的歌声”更是对马天所坚持的信仰的戏谑和嘲讽,天外再也没有歌声,或许没有谁真的听到过天外的歌声,天外本就没有歌声。

...........................

第二节 坝上之风:建构“风”与性侵的微妙联系

“风”是从触感上感受的意象。“风”没有颜色、气味、实体,“风”是不可视的无形意象,“风”的意象在胡学文的小说中经常出现,《风止步》《秋风绝唱》《大风起兮》《挂在旗上的风》《秋风杀》都是以“风”命名的小说,“风”是小说之眼,也是胡学文关于家乡的记忆。《一棵树的生长方式》以“坝上草原刮白毛风的那个夜晚„„”①开头。《走过歌声飘落的地方》以“坝上的风硬邦邦的”②开头。《麦子的盖头》以“那风确实很怪,先是沿着地面无声地奔走,之后突然转向,泼泼辣辣地卷过来”③开头。《飞翔的女人》中一阵大风飞过,荷子丢失了女儿小红,又一阵大风过后,只剩下荷子血淋淋的喊叫。

“风”本义为气体流动产生的自然现象,“风”成就了坝上人民的顽强坚韧,胡学文致力于描写作品中“风”的破坏性,肆虐的“风”常陷人于危险,拓宽了文本的阐释空间。

《风止步》小说的主线围绕王美花死守孙女燕燕被马秃子性侵的“风声”秘密来展开。留守、空巢、性侵是当下农村的热点话题,这三方面集中发生在普通农村妇女王美花的身上,陪伴她的孙女燕燕是留守儿童,不幸的是燕燕成了因王美花一时疏忽被马秃子性侵的受害者。“性侵”是小说《风止步》的主题,胡学文用旁观者的视角“贴着人物写”,王美花对孙女固然有爱,但这种固守更多的是愧疚和赎罪的体现,王美花放下自己的自尊,在性侵施暴者面前低下了头,用物质和身体换取马秃子对燕燕秘密的守口如瓶;吴丁前女友因为被吴丁私自报警爆出被性侵的隐私而跳楼自杀,吴丁现女友左小青同样因为被性侵的事离开吴丁,王美花和吴丁都是性侵的直接或间接受害者,两个毫无关联的人因“性侵”话题纠缠在一起,王美花誓死保护秘密与吴丁千方百计找出施暴者都是两人还债赎罪的方式,两人在赎罪的过程中都放弃了个人尊严,他们的出发点都是好的,但是在情与法之间产生了隔膜,在启蒙与被启蒙之间产生了隔膜,最终都从受虐者变成了施虐者,用时代性的生命体验描述人们的精神病痛。在被性侵的受害者眼里,法律并不能给她们以安全感,道德也没有同情受害者,王美花因出嫁前被性侵遭到了丈夫的歧视殴打。女性被性侵后的沉默成了保护自我埋藏在心底不能走漏的“风声”,吴丁试图用“惩罚罪恶,替天行道”来拯救王美花的无知,王美花试图用物质和肉体请求吴丁不要来打扰心里的沉默多次无望后,用一碗炒米饭了结了吴丁的生命,吴丁的善良和正义把自己送上了断头台,这种好人杀害好人的故事模式使小说更具悲剧性。胡学文用同鲁迅《药》类似的“启蒙者死于被启蒙者自卫”的方式来控诉农村人的愚昧麻木,呈现哀婉绝望的人性图景。

..............................

第二章 “飞翔”意象群:向上的生命哲学诉求

第一节 人的“飞翔”:超越苦难的抗争

人的飞翔展现了飞翔的身体意识,人性和神性相结合,将人回归自然,表达了生命原欲的旺盛。在远古神话中就有关于“人的飞翔”这方面的文字记载:“羽人”指长有羽毛能飞翔的人,特指神话中的飞仙,是中国古代关于飞天崇拜的神话梦想记载。中国的道教将羽化登升比作升仙不死,“羽人”意象的象征意味极强,“它是古代人面对天灾人祸,利用想象突破现实的精神追求;是古人向往自由、追求遨游天地、天地人和谐相融的体现”。

胡学文《飞翔的女人》将“飞翔”的主题贯于寻找女儿的荷子,但是小说全文只出现了一次关于荷子飞翔的描写,胡学文更多的是将飞翔的主题赋予荷子的个人品质塑造的深层意蕴。农村妇女荷子在交流会上丢失了九岁的女儿小红,荷子和丈夫石二杆从乡村到城市,从此便踏上了寻找女儿的艰难历程,两次被遣回老家,两年的寻找无果让丈夫灰心丧气,石二杆身体没垮,找女儿的心先垮掉了,石二杆提出了离婚的要求,荷子孤身一人再次踏上寻找女儿之路。荷子为了找女儿倾家荡产,卖血卖身凑钱,一次次的期待和绝望,小红是支撑她的唯一动力。没有找到女儿,荷子却被人贩子“大爪”拐卖给杨子做老婆,她把身子交给杨子后,随后逃出来的那一刻,当她看见县城灯火,“甚至有一种飞翔的感觉”②;这种飞翔的感觉从表面看是带来了快乐,但这种快乐暗含了荷子的痛苦,作者用飞翔的状态来反衬荷子的被束缚和被压制的无奈及无力。这次“飞翔”让荷子结束了被拐卖的经历,也改变了荷子的寻找主题,追踪人贩子大爪成了荷子的主题曲,她和人贩子做起斗争,荷子用生命在抗争邪恶;马所长和大爪相勾结,荷子又找到局长,终于熬到大爪被公判,荷子告倒了人贩子,她实现了自己的又一次飞翔。

...........................

第二节 物的“飞翔”:生命意识的艺术符号

与胡学文的“人的飞翔”不同的“物的飞翔”,可结合文本中出现较多的麻雀、蝴蝶、凤凰三类特色动物意象来解读胡学文小说中的飞翔意象。

造纸厂排到铁锅淖里的污水破坏了水鸟的栖息地,清澈如镜的水面变成了恶臭的黑污泥,工业污染破坏了生态平衡,水鸟的迁徙是城市经济发展过程中乡村做出牺牲的表现,因此胡学文在《淋湿的翅膀》中借水鸟控诉了工业发展的“罪孽”。《麦子的盖头》《背叛》《一九四〇年的屠夫》都出现了“麻雀”这一意象,麦子地头的一群麻雀是顽皮且可爱的,“一只麻雀鬼鬼祟祟地窜过来,跳上桶沿。见麦子没有反应,那群麻雀呼啦一下全过来了”①,麦子的温柔和对麻雀的“纵容”,是意识深处对老于认可的写照,也流露了内心对现在的生活状态的满意;小说中把对麻雀的描写放在了马豆根即将出现的重要位置,麦子拨开了生活的迷雾,这群麻雀也见证了麦子想要心安理得地留在老于身边的努力。《背叛》中麻雀飞过时,白粪落到刘大威袖子上,杨美玉紧张到心狂跳,麻雀作为重要的道具,在穿针引线中揭开了杨美玉和刘大威的故事。《一九四〇年的屠夫》中的麻雀则是死亡和地狱使者的象征,赵六在林地挖坑埋男尸的时候“周围的树上挤满了黑压压的麻雀,把树梢都压弯了。那景象很恐怖”②,黑麻雀给人以不祥的压抑之感。综合来说,麻雀虽是胡学文小说中促进情节发展的重要意象,但是胡学文对麻雀的感情是比较矛盾的。

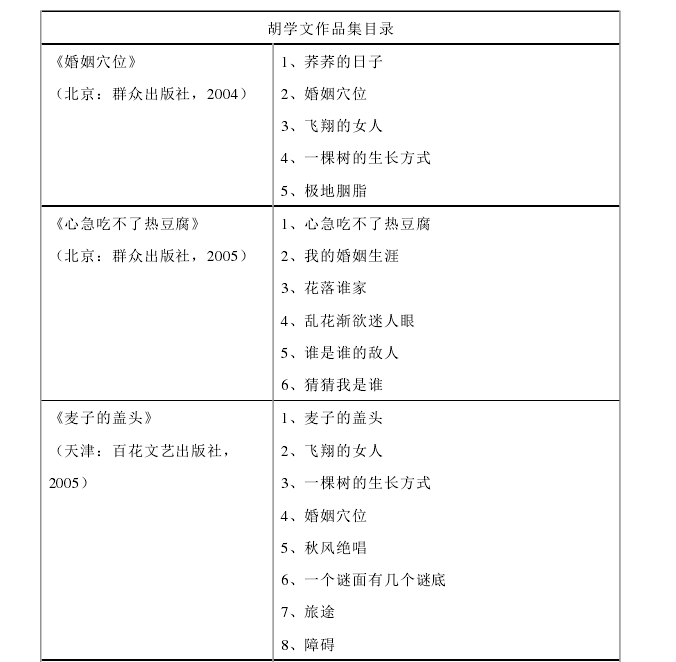

胡学文作品集目录

第三章 “红色”意象群:多重指向的生命内涵......................... 32

第一节 红灯笼:照亮灵魂的物质载体............................. 32

第二节 红月亮:自我狂欢式的生命体验........................... 35

第四章 精神指向:意象群的深层意蕴................................. 49

第一节 生存困惑:物质和精神的双重困境......................... 49

第二节 生命张力:执拗的生存意志............................... 52

结 语.................................... 57

第四章 精神指向:意象群的深层意蕴

第一节 生存困惑:物质和精神的双重困境

揭示生活的真相,展示城乡的精神困顿是胡学文努力探寻的重点。胡学文的底层小人物创作呈现了城乡现代化进程中的生存焦虑,以及由此带来的底层小人物群体该何去何从的反思。物质文明需求和发展的困境引起了人物精神层面的困惑,对城市的向往和对物质的欲望让一些人在乡村转型时期形成了“物质至上”的错误价值取向,物质在小人物生存中的重要性更加凸显,物质和精神两个层面的冲击更多地体现在城乡的对立和碰撞之中。

《秋风绝唱》中尹歌因想创作歌曲闯入了坝上村民的生活,尹歌花钱买歌的行为在二姨夫眼中成了对坝上民风的侮辱,这也是城市现代媚俗的经济利益对乡村传统伦理冲击的体现。瞎子阿炳和二姨夫马掌对“卖”这个字眼十分敏感,瞎子的一句“你以为坝上人什么都卖?”①讽刺尹歌的话与实际产生了巨大的反讽,坝上人做着和“卖”联系紧密的各种事,黄老三利用老婆的贞洁与药材贩子做交易,药材贩子与药铺子的“市场竞争”成了村长黄文才眼中的“扶贫”,黄文才利用职权拍卖北滩的草场卖草皮,妇女卖药材、卖身体,男人卖老婆,还有为了生活前景甘愿出卖身体的妇女代表翠花。村长黄文才和上层领导的官官相护、利益勾结,村民在生态文明和生存利益之间纠结。

《荞荞的日子》《麦子的盖头》也有“卖老婆”的情节,后草地汉子对老婆随意买卖,女人对丈夫绝对依附,对自我认知和自我认同的不足,都暴露出社会转型期农村权力对女性的欲望暴力。忍受现代进程中反现代性的权力强暴以及奴性意识和男权思想的自我束缚,体现了作者对农民文化的劣根性的思考,总结出现代文明迷失下的精神苦难是乡村社会转型中农民难以避免的生存状态。

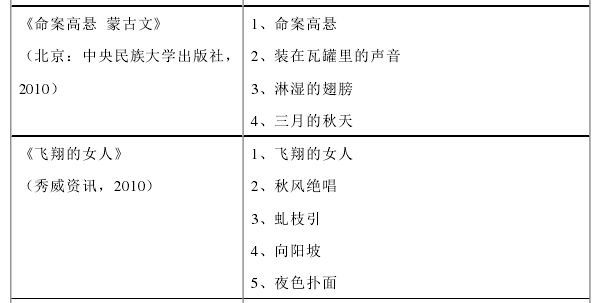

胡学文作品集目录

.........................

结语

一个时代的小说写一个时代的主题,文学作品是对时代精神的表现,它的思想价值在于参与了时代精神的酝酿和生成,胡学文的乡村现代化转型叙事,折射了乡村底层现代化进程中历史、文化等方面深邃的变革,从稚嫩逐渐走向成熟。胡学文小说创作主题题材的选择,是作家创作意图有意识的自觉性选择;胡学文的创作灵感源于现实生活,他小说中塑造的所有人物都来源于身边的生活,小说只是撕开了生活的一个口子。

胡学文作品中以坝上意象、“飞翔”意象、“红色”意象为主的特色意象在文本中都具有明显的象征意味,深深地嵌入到了小说主人公的生命体验与精神世界中。坝上意象是胡学文文学故乡中的主角,是胡学文创作的原始动力,胡学文的坝上故乡写作将生活故乡变为文学故乡,为我们建构了文学意义上的坝上故乡。胡学文“飞翔”的文学意象寓于生存困惑的主题,“飞翔”意象是胡学文作品中有代表性的文化艺术符号,胡学文也彰显了作家“飞翔”的写作姿态。胡学文用隐喻和生命经验相辅相成,通过“红色”意象的多重隐喻,来搭建文本与读者沟通的桥梁,集中表征了其思想情感上的审美追求与内在精神。胡学文小说意象群及其隐喻将存在的可能性并置于语言的空间世界,凸显了胡学文个人的文学精神特质,与小说的外在构成形态形成统一的整体;胡学文通过独特的隐喻形式构建了小说世界的理想,提供了审视作品的独特艺术角度,拓展了写作空间,意象的文化隐喻功能勾勒出作者新的思考。

胡学文的文学创作是反映当代农村在现代化转型过程中小人物生存困境的一面镜子,对苦难的宏大叙事是他难以割舍的创作情结;精神之困和物质之贫的长期压制压抑了人性,也摧毁了理想,让乡村专制霸权下毫不畏惧的抗争更具悲剧性和震撼性。胡学文是乡村现代化变迁的记录者,也是乡村文明衰败的见证者,更是敢于直击消费文化蒙蔽人心的批判者,他用生存的执拗展示了永不屈服的震撼,为我们呈现了一个真实完整的坝上乡村世界,坝上的文化风俗和草原人民的精神性情是息息相关的,这种地域文化是胡学文展现生命意识的内在体认,在文学传统和艺术层面是对现实主义书写艺术模式的继承。

参考文献(略)