一、直面当下——中国故事的时代性表达

(一)“三贴近”原则的文学践行

付秀莹小说坚持现实主义书写模式,以自己童年生活过的乡村生活、县里求学、北京工作生活等亲身经历作为其作品的蓝本,不论是写“芳村”还是写生活经历都做到了从现实出发,回归生活,遵循人性,还原真实感受。也正因如此,更能让读者感同身受,更容易进入到小说的故事情节中,被其所蕴含的情感打动。

1. 贴近实际——时间与空间的交互

从付秀莹作品中我们可以感受到强烈的生活气息,在阅读过程中,读者仿佛跟随着文字,或置身于芳村的炊烟中,或徘徊在车水马龙的北京街头,或在充斥着饭菜香气的厨房里陪着那位清丽而坚忍的女子经历着那些和她相关不相关的故事,成为一个不时放声大笑、不时泪流满面的旁观者。

付秀莹小说作品多是以时间为序来推动情节发生发展的,故事情节的安排以时间为序,逐步推进。《陌上》开篇楔子便以节气为序介绍了不同节气里芳村的风貌,通过对破五、正月十五、二月二、寒食节、端午、三伏、秋忙、冬闲时节村庄景色、“讲究”的简要刻画,进一步增强了读者对于芳村的画面感,也更能为后文的人物塑造、情节推进奠定整体基调。而后面的正文也以节气为序将各章节完整地连接起来,首章从“腊月二十三小年”写起,到第二章进入“五月的春天”,再到第八章的“三伏”,可以看出整部作品是以节气的推进作为全文的时间线索:“岁时作为传统社会中频繁使用的时间名词,是中国民众独特的时间经验知觉的沉淀。”②节气在中国传统文化中不仅仅是记载时间的工具,更多的是蕴含着勤劳的人民对于自然的探索和尊崇,尤其是在以农耕作为主要经济活动的乡村社会中。从芳村人对节气的重视程度,我们也能感受到这里人与自然和谐相处的稳定状态。从首章爱梨是新媳妇到第十章爱梨怀孕,也能发现虽然全文情节采用散文式的书写结构,人物众多,但是仍然具备时间上的连贯性。《他乡》在文末断章以记事本的形式简单明了地记录了从 1994 年到 2019 年间翟小梨经历的重要事情,全文也是按这一时间顺序讲述其求学、恋爱、婚姻、工作中经历的事和遇到的人。

.............................

(二)时代风貌的文学复现

付秀莹的小说作品表面看是清丽诗意的,作者为我们营造了一个与世无争的世外桃源,但隐藏在文字之下的却是当代中国大地上社会的变迁和“心事”,其文字直击社会现实,展现时代风貌,使得其文学作品越读越广阔。鲁迅提出过:“salon 是客厅的意思,坐在客厅里谈谈社会主义,高雅得很,漂亮得很,然而并不想到实行的,这种社会主义者,毫不足靠。”①付秀莹的作品并不是坐在“沙龙”里写出的诗意文字,其通过对新时期农村与农民、城市化浪潮下飞速发展的城市和社会热点话题的书写,足以看出她作为一位作家对书写时代做出的努力和贡献。

1. “在乡”的碰撞——农民的迷茫与农村的坍塌

付秀莹为我们呈现的是一幅传统与现代融合、传承与更替交织的当代乡村图景。费孝通提出:“我们把乡土社会看成一个静止的社会不过是为了方便,尤其在和现代社会相比较时,静止是乡土社会的特点,但是事实上完全静止的社会是不存在的,乡土社会不过比现代社会变得慢而已。”②在城市化浪潮中,中国的乡土社会在自觉不自觉地发生着变化,“芳村”在作者笔下不是落后封闭的小村庄,也不是童话一样的世外桃源,是集中国传统文化与现代气息于一身的当代中国千千万万个乡村中的一个。

一方面芳村保留着浓郁的乡土气息。在芳村人们讲究传统的节气。破五时“起的越早,鞭炮越响,越吉祥”,正月十五要看戏班子唱戏,农历六月娶新人家要送喜帖子,三六十月逛庙会、六月庙烧香请神听戏……由此可见,芳村对于节气的重视程度。作品中对于乡村生活细节的描摹也充满乡土气息。比如小鸾的裁剪缝纫手艺是芳村公认的,女人们会拿着布料找小鸾量体裁衣;谁家娶妻时搭喜棚、盘起大炉灶,大摆筵席;晚饭后拿着马扎去村口扇蒲扇,听着匣子里的唱段,与旁人闲聊,直到月亮升起……

........................

二、多维共生——中国故事的多维叙事角度的运用

(一)回归传统美学——古典意境的营构

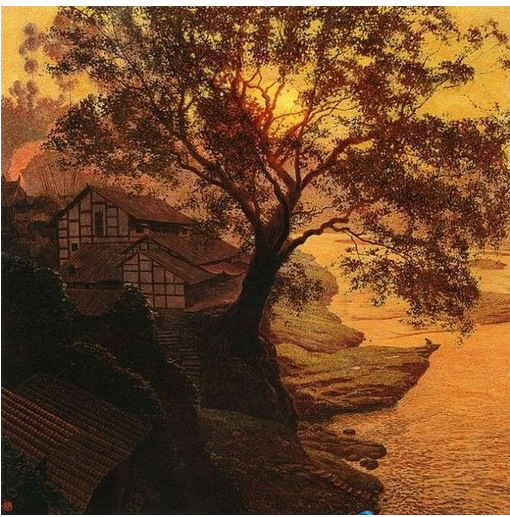

处理好情与景的关系提升审美想象空间,这是文学作品营造意境的最终目的。付秀莹采用情景交融、以景写境、虚实结合、舒缓叙述节奏、诗化语言的书写模式,达到了营造意境美的目的,拓展了作品的审美想象空间。

1. 寄情于景——视觉、听觉、嗅觉的三维交互

不论长篇还是短篇作品,付秀莹都会用一定的篇幅去描摹所处环境,这是对古典美学的回归,也是其极具个人风格的书写模式中的一部分。在情境描写时,作者注重对视觉、听觉、嗅觉多方位的刻画,为读者呈现出一处处生动立体的乡村画卷。王国维说“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。”①付秀莹在写芳村景物时蕴含了她的真实情感,因而为读者呈现了一个有厚度、有深度的乡村故事。在视觉描写中,作者会着重于对不同颜色进行刻画。在小蜜果和香罗母女俩争吵情节发生前,作者用春夏交接时的黄昏引入,夕阳下云彩颜色各异,“粉紫、金红、浅妃、淡金”与淡绿色的蜻蜓翅膀相呼应。素台去找小鸾路过一片新盖的二层小楼,贴着各色的瓷砖“罗马灰、典雅白、伯爵黑、凯撒红”,把旁边的平房显得寒碜。一系列引人遐想的颜色代名词的运用,让人感受到了作者对于生活细节的用心程度。在写声音方面,付秀莹是很具个人特色的。端午节时家家户户的风箱会呱嗒呱嗒响。麦子熟时天空传来鹧鸪“行不得也哥哥——行不得也哥哥——”的叫声。五月的村庄下起飒飒飒飒的急雨,鸡在雨中咕咕咕咕叫个不停。晌午时传来带着长长尾音的“馃子—油炸糕”的吆喝声。用最原始的象声词去描写声音不仅增加了文章的真实感,也使整部作品更具张力。在对嗅觉感受的处理上,与前两者相比更主观一些。寒食节时空气湿润,传来泥土腥气,夹杂粪肥的味道,让人鼻子发痒。香罗闻到村头老槐树微甜带腥的味道时想到了大全。大全的皮革厂里弥漫着皮革酸臭、热腾腾、湿漉漉的气息。视听嗅觉的立体描摹穿插在情节故事中,共同构成了完整立体的“芳村”。

付秀莹小说创作论

(二)多维共鸣——作者、主人公、读者三方的情感交融

文学作品被读者接受后整个文学活动才最终完成,文学接受的过程就是作者与读者进行交流的过程,读者结合自身生活体验经历、文学审美水平在充分发挥其主观能动性的基础上对文学作品进行解读,达到与作者的思想的共鸣与碰撞。这种作者与读者间的沟通交流是文学活动的最终意义,于是作者不自觉地会按照读者需要进行文学创作,将自己的生活成长经历、所见所闻、所思所感以文学作品的形式呈现出来,以寻求读者与自己或者与作品人物间的共识。文学接受者也结合自己对生活经验、生命体验的思考对文本进行主观化解读,感悟隐藏在文字背后的作者所思所感,以此完成二者的交流过程。读付秀莹的小说作品,我们能感受到作者强烈的对话意愿,她将自己的生命体验、对世界对时代的所思所感加注在作品主人公身上,与读者共同探讨和提升对世界对生命的感悟。

1.使命感的彰显——“我”为时代立传

文学创作者是文学交流过程中的第一位因素,文学创作的出发点和创作者所具备的文学素养就变得尤为重要。创作过程中灵活运用象征、同感、比喻等写作技巧,巧妙借助意象,营造意境美,增加文学审美体验感,并适时给读者留有足够的想象空间,就有助于在读者接受作品信息时获得更佳的阅读体验和感悟。最终文学接受者在强大的吸引力作用下挖掘和探索文本深处的意蕴,有所感触、有所思考,促成文学活动中两大主体的交流。

..................................

三、回归使命——文学对社会和时代的凝视……………………………22

(一)社会转型与时代“阵痛” ………………….………22

(二)现代化与人性压抑…………………...…23

(三)新农村建设的思考…………………23

结语……………………..…………26

三、 回归使命——文学对社会和时代的凝视

(一)社会转型与时代“阵痛”

付秀莹的作品很多书写的都是八九十年代中国改革开放、经济高速发展、社会逐步转型过程中的故事。而发展中国家在社会转型过程中都会在新旧更替中出现无法避免的“阵痛”,这是人类社会发展过程中普遍存在的问题,新事物新思想对旧事物旧思想的打破、更改,旧事物对于新事物的接纳过程中会出现排斥、抵抗和不适应从而出现社会的动荡变革,同时自然也会出现环境污染、资源浪费、战乱动荡等全球化过程中热点问题,这些问题在当代中国表现的更加剧烈。我国经济社会的发展速度飞快,社会转型在更短时期内完成,中国人民迫切地希望早日实现中华民族的伟大复兴,于是用更短的时间完成西方国家几个世纪才完成的发展过程。在此过程中我们对于“阵痛”的体验也更加深刻。随着生活方式、物质条件的改变,我国发生着人口的巨大流动,地域间的、阶层间的变动,从乡村到城市的流动、从小城市到北上广的流动,暴发户、个体户、私营企业主等新型社会阶层的出现,这些新出现的人和现象中保留着旧文化的痕迹又包含着新文化的特质,于是在文化层面、精神层面也随之发生变化。一方面人们逐渐有了时间观念、效率观念、重视科技、开放思想等随商品经济发展而流行开来的积极文化心理,另一方面也有着拜金主义、为富不仁、乱伦、人际关系淡漠等消极心理的滋生。如何在接受新思想新文化的同时弘扬传统文化,如何适应急速更替的大环境,如何在需要不断转变中保持初心和自我,这些都是当代作家需要承当起的社会责任。在《陌上》中,大全为了阻止学军对望日莲的爱慕,不顾乱伦的道德界限,与望日莲发生了不伦的关系;瓶子媳妇在幼时受到同村瞎眼老六的猥亵;乱耕与孙媳妇生活在同一屋檐下的尴尬和无奈;大全、增志、小瑞的出轨。《迟暮》中对于留守老人问题的探讨。这些都是付秀莹对于当下社会中消极文化滋长,时代“阵痛”的无情揭露。

付秀莹小说创作论

................................

结语

乡土小说将“地方色彩”和“风俗画面”作为其最基本的手段和风格。无疑,不论是从乡村写乡土还是在城市写乡土,付秀莹小说作品都是与这两大基本特征完全吻合的。作为年轻作家其乡土小说作品也在当代众多乡土作品中独具风格,以其清丽细腻笔触描摹出心中的“芳村”。20 世纪 90 年代以来,以“事实与虚构的错位、剪辑拼贴的手法、自相矛盾的陈述、荒诞混乱的风格、不连续性和交叉性”为特征的“新历史小说”成为乡土小说作品主流,在对于传统乡土美学叛逆颠覆的大局势中,付秀莹的出现给日趋浓重深沉的乡土小说画卷带来一抹清新和返璞归真的色彩。付秀莹用诗意和与世无争的语言娓娓道来着生活中的喜与悲、聚与散、今与夕,于平和中探索着隐藏在世间百态下的时代本质和时代发展所带来的隐秘“心事”。作为 70 后年轻作家,我们相信付秀莹将以更敏锐的视角、更深厚的感染力、更细腻的笔触,在传承传统文化的同时,书写当下中国的新经验与新故事。

参考文献(略)