一、后知青写作:对主流创作模式的突围

(一)“知青写作”的“成规”与模式

作为文学史潮流意义上的“知青写作”兴起于文革结束后。十年浩劫结束百废待兴,人们压抑了许久的思想开始涌动,作家们积极控诉着知青时期的遭遇,展示那个年代给知青造成的无法磨灭的心灵伤痕,反思酿成悲剧苦果的成因,由此,知青写作就成为对这一历史记忆的文学书写。知青文学往往将主要内容锁定在描写知青们在上山下乡时期的经历上面,知青们每日的工作生活,如屯垦戍边、开荒育种、饲养动物、引进机器、其中也包括遭受到精神虐待等,经常成为知青题材作品的主要表现内容。

知青文学写作出现的同时还衍生出一批知青作家,他们曾经是上过山下过乡、在农场插过队去过边疆建设兵团的知青,这批作家大多度过了很长一段知青生活,在知青点做农活,与牲口打交道,与当地人共同生活。他们因为文化大革命,有从城市下放到农村农场等地的经验,他们在红旗下成长,在文革时狂热,但又被文革无情抛弃,时代的特点赋予了这一代人无根的焦虑感,作为有知识有文化的青年,他们自觉地要探索新的时代的出路。文革结束后,他们转业回城,开始着手书写这一代人的青春记忆,代表性作家有张承志、梁晓声、叶辛、王安忆、史铁生、阿城、韩少功等人。这批作家通过生动的知青人物形象,描绘了知青们下乡时的情景画卷,逐渐形成了 80 年代的主流知青写作模式。

有的研究者曾指出:“由于我国地域广阔,各个地方的文化、风俗和人情有较大差异,每个知青的经历和体验有所不同,所以,知青文学一开始形成了“批判”和“留恋”两种主要的主题和审美形态。后来,由于许多知青作家的心态和创作发生了很大变化,前者又有所延伸、转化,呈现出多样化的态势。”①80 年代主流知青写作呈现的大都是表现历史伤痕、反思这个时代的命题,这也是对主流意识形态的呼应,这一写作与时代紧密联系。

....................

(二)疏离主流与容纳复杂:韩少功的写作流变

韩少功的知青写作与 80 年代的主流知青写作模式大相径庭,与其他的同类型同题材的作家并不趋同,他走出了一条与众不同、极有个性的道路。总体上看,韩少功的知青写作经历了一个从与主流写作大同小异到审视、质疑、疏离主流再到回归思考的过程。

1.写作倾向:疏离主流的自觉意识

韩少功早期的创作与 80 年代主流知青小说一开始还是有一定的相似之处的,但却又体现出一种微妙的区别,即虽然都是写知青,但他更强调对个人的塑造,突出人性、生存的复杂,在当时大家都还在致力于控诉政治不公,努力把“颠倒的历史再颠倒过来”的时候,韩少功已经开始注意到在一片“拨乱反正”声音下人的复杂和人性的复杂。《月兰》、《西望茅草地》、《飞过蓝天》、《远方的树》、《空城》、《史遗三录》中的《棋霸》等作品,在人物性格形象的塑造上都有独特的角度,显现出韩少功挖掘、思考主题的不同一般,其中尤以《西望茅草地》最为出色。

《西望茅草地》中,国家动员青年支农支边建设祖国,我——马小钢,义无反顾的奔向茅草地。但在这里知青们吃不好,住不好,两三个月也吃不上肉,休息时间也少,却还要早早起来就去挖地,做一些沉重的体力活。而这里的场长张种田也不相信科学,急于求成,育种失败,更是打击了知青们的信心。考验知青们的革命意志,知青们没有被刀枪吓住,却被糖衣炮弹打中,便禁止知青们男女搞对象,却在一对知青大肚子了之后不了了之,而“我”和小雨的暧昧还有一些未真正说出口的话随着小雨的死亡烟消云散。《西望茅草地》中最引人注目的是老英雄张种田,他是军人式的硬汉,为了农场生产提高产量,他不给知青们做实验的时间,用“第三次世界大战”的演习考验知青们的革命意志,一味胡干蛮干。他发现“我”和他的女儿小雨暧昧的时候,将小雨调走,最后小雨死于森林火灾。最后农场解散了,知青们高高兴兴的回城了,可是张种田呢?他只能自己孤独的面对如此残破的景象,自己一个人留在茅草地。知青们的来去带走了他的女儿,也带走了他的骄傲,他也成为了历史的牺牲品,被历史利用又被无情抛弃与挥霍。理想的幻灭让张种田这个人物从心底散发出悲凉的意味,一个积极为农场做贡献的英雄军人,追随热爱奉献的农场事业也没有成功,最终还是孤身一人,难免让人心生同情,张种田似乎没有错,但是又不知道怎么就错了。他是个复杂矛盾的个体,也是与时代错位的“老一代”的化身。

............................

二、文化探求:回归民间与人的“语言化生存”

(一)回归民间:“寻根”的超越与延伸

1985 年韩少功发表了《文学的根》,这篇文章一直被看作是当代文坛的“寻根宣言”。韩少功说:“文学有‘根’,文学之‘根’应深植于民族文化民族传统的土壤里,根不深则叶难茂。”①他认为贾平凹和李杭育等人的小说,“都在寻‘根’,都开始找到了自己的文化根基和文化依托。这大概不是出于一种廉价的怀旧情绪和地方观念,不是对方言歇后语之类浅薄的爱好;而是一种对民族的重新认识,一种审美意识中潜在历史因素的觉醒,一种追求和把握人世无限感和永恒感的对象化表现。”②寻根文学是新时期文学“向内转”的重要标志,当代作家逐渐从伤痕反思小说的社会政治化写作模式中脱身出来,开始转向传统的文化、历史、风俗等寻找文化之“根”。

1.传统主题的延续:劣根性的批判

有意思的是,韩少功虽然在他的论文中鼓吹要追寻文化之根,但在实际的文学创作中,他却更多挖掘出民族的劣根,其创作和理论构成一种有趣的张力状态。《归去来》被认为是韩少功的第一篇寻根小说,神秘感笼罩了全文,黄治先这名知青偶然来到一个小山村,被当地人误认为是“马眼镜”,随着巧合的不断增加,黄治先不断的陷入自我怀疑与迷失之中。《爸爸爸》、《女女女》等作品远离诗意的文学情景,讽刺暴露文化的劣根,对于一些污言秽物的大胆描写,对屎尿鼻涕渣滓等的大肆渲染,对巫术和祭祀习俗的描绘,更像是对长期以来中国超稳定的文明焦虑的寓言。韩少功认为《女女女》是善与恶互为表里,是禁锢与自由的双变质,对人类的生存威胁。幺姑判若两人的变化在中风瘫痪后猛然迸发,那个善解人意的幺姑变成了磨人病态的幺姑,生前的饱满精神状态和临死前像猴像鱼的状态,暗喻了人的退化。

仙侠改编电视剧播出年表

(二)人的“语言化生存”

90 年代韩少功最为引人瞩目的创作就是《马桥词典》。在这部作品中,韩少功试图探索是什么影响了文化和人性,从而在传统的现实主义写作之外探索富有哲学意义的小说写作之路。他不断的找寻,最终探寻到并发现了文化的记忆,人性的复杂,历史的传承都在语言之中得以体现。因此,韩少功以“词典体”细致梳理了马桥人的精神生活和生存状态,通过对“词与物”的深入剖析,韩少功以小说的形式接近他拟想中的“人的语言化生存”的隐秘世界。这部作品因文本的独特而名噪一时,成为当代文学不可多得的创新性文本。2002 年,韩少功再发表《暗示》,探索“言”与“象”在生活中的关系。《马桥词典》和《暗示》展现出韩少功已然超越“寻根”时期的文化思考,在语言哲学层面挖掘文化之根的努力。

1.对语言的“去魅”

张均与韩少功的对话中曾言道:“《马桥词典》的关注点是生活怎样产生了词语,词语反过来怎样制约生活,制约我们对生活的理解与介入。”①韩少功在《马桥词典》中展示了一种独特的世界观,即语言本位——人的生存是在语言之中。廖恒也曾坦言《马桥词典》是受到西方哲学语言学转向的深刻影响。“唯语言才使人能够成为那样一个作为人而存在的生命体······语言是最切近于人的本质的。”②

在《马桥词典》中,我们会发现,马桥人“生造”了很多和现实贴近的词语,粗看觉得不可理解,细想甚至会让人觉得有道理,就比如说马桥人的“晕街”,与“晕船”、“晕车”、“晕机”相类似,这是对人口众多的现代文明的恐惧;马桥人的“发歌”,与开会的“发言”和打牌时候的“发牌”相类似,这是当地遗留文化的体现。《马桥词典》由当地人对“醒”和“觉”这对反义词的引申,引出一种与外面颠倒的世界观:在马桥人眼中,苏醒就是愚蠢,睡觉倒是聪明,这种倒置让外地人并不适应,对义词像是悖论的两极,相互颠倒,互为补充。

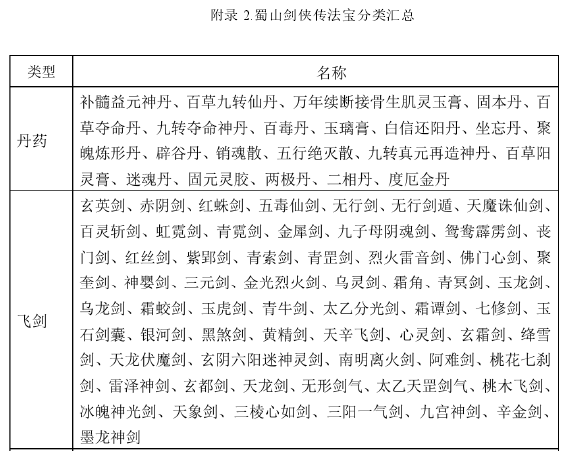

蜀山剑侠传法宝分类汇总

...............................

三、文体实验:复杂文本下的思想求索.................................23

(一)破碎的形式与矛盾和嘈杂的时代.......................23

1.非中心、非连续性、非情节化的叙述.......................24

2.跳跃性的叙事干预.....................................24

四、一柄难握的双刃剑:韩少功 90 年代以来创作的评价与争议...................30

(一)形式创新的深度与限度.................................30

(二)思辨的锐利与玄奥...........................32

(三)对接受的忽视...................32

结语............................... 35

四、一柄难握的双刃剑:韩少功 90 年代以来创作的评价与争议

(一)形式创新的深度与限度

几乎所有的评论家都公认,韩少功是一个对自己的理性能力十分自信的作家,他的同事、朋友蒋子丹就曾评价道:“韩少功是个有智慧有主见且极善思辨的主儿,路要怎么走文要怎么做皆有他自个的章法。”①韩少功 90 年代以来对小说文体的探索和追求,就是在极强的理性意识推动下完成的。毋庸置疑,无论是《马桥词典》、《暗示》,还是《日夜书》、《修改过程》,都体现出了他对小说文体的可能性的自觉突破,其所达到的复杂程度,所体现的独创性精神前文已述。他的这些作品给人的印象是一部作品有一个形式,一个作品在试验一种文体,这种执着于形式创新的精神,让人觉得,他才是一个真正的先锋作家。然而这种创作重心和文体形式的不断挪移,也带来了对他整体把握的困难。韩少功的创作似乎永远处在一个自我否定,自我超越的状态之中,这带来了一个很明显的问题,形式创新的深度和限度究竟在哪里?

事实上很多批评家对韩绍功的这种不断的形式追求也并不认同。余杰说:“在我看来,从《马桥词典》到《暗示》,不仅没有体现出作者在形式探索上的丝毫进展,也没有反映出作者在思想力度上的任何开拓。对形式的玩弄和迷恋使作者陷入了固步自封,对现实的躲避和冷漠使作者囿于自言自语。”②批评虽然尖锐,也未必恰当,但确实体现了相当多的研究者对这种不断否定自我的形式迷恋的担忧。

就单纯从某一部作品来看,很多批评者也并不认为他的某些文体探索是成功的。1996 年《马桥词典》发表后,曾经围绕这部作品评论界出现了两极分化的评价情态,赞赏者很多,不解者同样也很多。针对韩少功所提出的“为每一样东西立传”,王蒙就多少表达了他的不解:“韩书使这种理论与马桥的生活经验相结合,倒也有新意。我个人并不完全同意这种说法,我觉得它有点因果倒置,危言耸听,深刻与片面都十分了得。”①同样的情况也出现在之后《暗示》发表时的争议中。韩少功大刀阔斧的对文体形式进行大胆的创新,一时之间也让阅读者难以接受,许多人认为《马桥词典》已经不是单纯的一部小说了,因为这连基本的小说的要素也没有,人物情节环境背景都不清晰,陌生的小说外在形式,词典体的结构让人心生别扭,这如何称为小说?还有很多读者指出,《马桥词典》、《暗示》似乎只是一个个小的故事拼凑起来的,有的事件根本没有联系,缺少连贯性,增加了阅读者的难度,阅读起来十分晦涩,连续感被粗暴切割,阅读的感受遭到了强烈的冲击。

............................

结语

韩少功是一个思想性和文学创造性兼备而又独具个性的作家,他的思想来自不同的文学思潮的碰撞,并通过思考形成了自己的特质。童年成长经历让他具备了丰富细腻的内心世界,而多年的知青生活更是给予他了大量的写作题材,中年时期愿意归隐于山林中的乐观心态,在这样多重状态影响下形成了韩少功独特的文学观念,他善于发现生活中的现象,把握时代的脉搏,坚持在自己的文学领域中创新实践做文体实验,用一己之力为中国当代文学做出贡献。

韩少功在 90 年代进行小说创作的时候是自觉远离此前的主流模式的,有着自己的距离,并不断超越的。韩少功的语言和文化的思考是对社会的反思和追问。韩少功的文体实验十分复杂,总体而言是通过语言、形式等外在形式和哲学化的内涵思考展现出来的。

本研究是基于对韩少功现有研究基础上的进一步诠释和阐发,但由于现实条件和笔者能力所限,本研究还存在一定的局限。例如,因对国内外研究资料获取途径匮乏,以及笔者研究能力有限,也许会存在展开得不够全面的情况,同时语言稍显冗余。因此,笔者希望在今后的相关研究中,能提高自己的理论研究的深度和广度,力争在相关研究中找到理论切入点。

韩少功是哲学家中的文学家,是文学家中的思想家,是思想家中的语言学家,是语言学家中的哲学家,韩少功自 90 年代以来的创作,将知青一代的精神史的起伏变化为我们展现的淋漓尽致,还原再现了知青一代的生活,带我们回到历史现场,为我们一一铺陈开来,却也不再一味地贩卖苦难进行群体控诉,反而有了对社会对人性对时代的思考,对知青们返城后的生活进行了个体化描述,发掘每个人不同的个体经验。不断的理性思辨使他的作品有了更深层的哲学意义,从而赋予了文学不同的可能性。他不仅在文体形式上有所创新,在语言风格中也是别具一格,在文本结构中更是独当一面,为其他作家,乃至为当代文学都提供了可资借鉴的方向和写作形式,当然,这些还有待日后其他研究者更为深入的研究,但目前我们仍会给这样一位执着于文学创新性的作家新的期待,未来他将呈现出什么样子的作品,我们拭目以待。

参考文献(略)