第一章 神秘真实的边地世界描摹

第一节《额尔古纳河右岸》中的自然地理景观

美国著名乡土小说家赫姆林·加兰曾经这样说:“艺术的地方色彩是文学生命的源泉。”①迟子建出生于我国最北端的漠河北极村,这里形形色色的植物和活泼可爱的动物陪伴迟子建度过了愉悦的童年时光。她从它们身上嗅到了大自然的灵性气息和原始魅力,得到了对生命的最初理解和感悟。盛开又凋零的植物让她一早就看到了生命的脆弱,也感受到了生命的从容;活泼灵动的动物让她不自觉就产生与自然融为一体亲近感和崇高感。在迟子建的小说中,到处都可以看到斑斓的东北风景画:连绵的群山、广阔的林海、辽阔的平原,茫茫的大雪,还有充满灵性的动植物。它们都是迟子建作品中不可缺少的“人物”。漠河地区壮阔奇异的自然风景,浸染着人性,进入到迟子建的小说当中,点燃了她的写作激情,也为读者带来美的感受。

一、边地植物书写

在长篇小说《额尔古纳河右岸》中,最引人注意的是鄂温克族人民对待生命的从容态度,对待万事万物长存的良善,对待自然的敬畏与尊重,以及种种神秘奇特的萨满教仪式;最值得称赞的是作者厚重温婉的文字、华丽丰赡的辞句,以及汪洋恣意的气势;但最令人难以忘怀的,是一座座巍峨的大山,一条条清幽的河流,一片片丰茂的水草,还有一次次不知是福是祸的风雨雷电。原始朴素的希楞柱里居住着食生肉、喝桦树汁的鄂温克人民,河岸边的草丛中隐藏着巨型动物堪达罕,柳树、桦树交错的森林里跳跃着翘着大尾巴,毛发柔软细腻的灰鼠,还有像是漂浮在大地上的云朵一般的性情温顺,夏天走路时脚踩露珠,喝水时能看见河里游鱼的驯鹿。一部《额尔古纳河右岸》,不仅谱写了鄂温克民族百年来的执着坚守和文化嬗变,也勾勒出一幅恢弘斑斓的风景画,在钢筋水泥肆意横行的现代社会里,带给读者心灵的慰藉与纯粹的美感。

.....................

第二节《额尔古纳河右岸》中的人文地理景观

一、民俗文化特质

民俗,又称民间文化,是指一个民族或者一个社会群体在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传、较为稳定的文化事项,可以简单概括为民间流行的风尚、习俗。每一个民族都有自己独特的民俗文化,它是根据一个民族的社会生活需要所约定俗成的,它来自于人民,传承于人民,规范于人民,深藏在人民的行为、语言和心理状态中。民俗是最接近一个民族的生命本真状态的,因为它吸收了这个民族的祖先、一代又一代的人,甚至是日月江河的叠加力量,形成了这个民族的集体无意识行为。说起乡土民俗,就不得不想到鲁迅的乡土小说。祥林嫂的服饰,闰土的毡帽,故乡的白篷船,热闹的祭祀仪式等绍兴地方乡土民俗,有的用于表现对故乡的美好回忆,但更多的,是用于表现乡下人愚昧落后的劣根性,是对乡下人同现代社会与变革思想格格不入的痛斥与批判。与鲁迅的启蒙立场不同,在迟子建的作品里,乡风民俗是人类寻找精神家园的重要途径。她在作品中对各种民间风俗和活动仪式的细致记录,使近些年来几近消失、不被重视的东北传统文化又呈现在现代化的视野当中,边地人民的美好人性在这些民俗中跃然纸上,对自然的敬畏和感恩在无处不在的仪式中得以突显。迟子建笔下的民俗背后,最终指向了边地人民身上善良、团结、虔诚、感恩、豁达、平和、质朴的精神品格。

...........................

第二章 高于命运悲欢的“终极关怀”

第一节 与万事和解的精神能力

在长篇小说《额尔古纳河右岸》中,无论是鄂温克人民看淡一切、向死而生的坦然,懂得宽容、懂得原谅的慈悲,还是和谐天然、水乳交融的男女关系,归根结底都是与世界的一种和解。当代文学给了我们太多剑拔弩张的对抗,人与人的对抗、城与乡的对抗,封建与文明的对抗。而迟子建在作品中的最终指向是人与人的和解,人与自然的和解,人与世界的和解。只有达成众多和解,才能拥有直面生活、接受生活的勇气和继续让生活如淙淙流水般进行下去的力量。

一、坦然从容的生死观

死亡是一种自然现象,是人的一生中所遭受的最大痛苦之一,任谁也逃不出它的魔掌。在童年时代,迟子建就在故乡的生活中领略到了死亡的威力,嗅到了死亡的味道。她在散文《死亡的气息》中回忆,在她十岁时,村子里有一个生活美满,温馨得令人生羡的家庭,可是家里的爸爸却在山里砍柴时突发意外离世,随后两个女儿也因为疾病先后离开。在这两个女孩儿中,其中叫作小平的那个,是迟子建平日里亲密无间的小伙伴。这件事对还在成长时期的迟子建造成了极大的心理冲击,可以说,是她成年后死亡叙事的最早根源。她说:“我就这样嗅着死亡的气息渐渐长大了。它给我稚嫩的生命揉入了一丝苍凉的色彩,也催我早熟。”①正是因为对死亡过早的接触和理解,迟子建毫不避讳的在作品里塑造着无处不在的死亡。在《额尔古纳河右岸》中,林克在换取驯鹿的路上被雷电击中而死,拉吉达为了寻找驯鹿而被冻死在马背上,老达西为了报多年前的咬伤腿之仇与狼群坚持搏斗同归于尽,金得为了抗拒母亲安排的婚姻而上吊自杀,妮浩萨满每救助一个人就会造成自己一个孩子的死亡。在这片人兽相拥,原始纯净的森林里,好像过不了多久就会有一个生命离大家而去。但面对死亡,鄂温克人并没有给我们带来沉重的死亡气息,更多的是一种不可思议的从容和继续生活的勇气。他们“大费周章”的通过“风葬”为死者送行,在回忆里让死者的生命获得尽情而完满的展示,然后潇洒体面的谢幕。在迟子建的另一部作品《白雪的墓园》中,母亲因为父亲的去世而终日郁郁寡欢,当她在山上看到了父亲的墓地之后,感觉到“那个地方”好像很美好,这才稀释了内心的悲痛。从墓地回来之后,儿女们发现母亲眼中停留了好几天的“红豆”竟消失了。

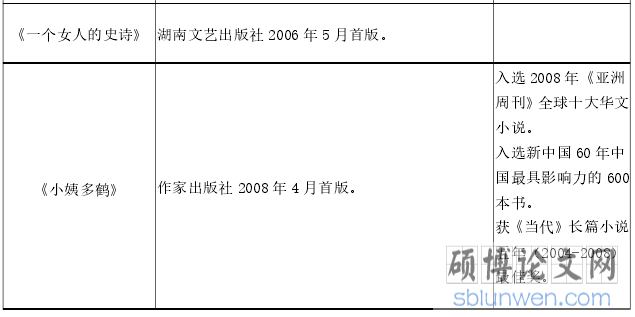

严歌苓长篇小说创作一览表

第二节 同万物共情的精神品质

在人类发展的历史进程中,自然已经被持续地祛神圣化、祛魅化了。自然的神圣性和应予敬畏的观念,在如今的文化传统里是相当陌生的。从战国时期“人定胜天”的观念被树立起来开始,人类及其力量就在历史的长河里一路凯歌。随着技术生产力的提升,人类对自然的征服欲望愈演愈烈,对自然的驾驭也越来越放肆。自然的整体性和雄壮性被人瓦解,逐渐被分解成为一片田野、一棵大树、一条小溪……从此不再神秘,不再神圣。汉唐时代,我们尚能读到 “大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑辽阔,宋明之后,我们从“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”中感受自然的美。再后来的山水画,广大的天地和雄壮的山河被纳于尺幅之上,人们开始取象山水,在山水里隐藏自己的心境。如今,当代小学生在看到一片森林或是一座大山时,可能会由衷的赞叹大自然的壮观和美丽,殊不知这被置于小小区域中的“自然”并不是真正的自然。在自然的格局越来越小,人们对自然的感受早已无法做到真切的情况下,迟子建在作品中对自然的敬畏、尊重以及与自然的“情投意合”就显得难能可贵。

一、对神圣自然的超验敬畏

在《额尔古纳河右岸》中,鄂温克人相信万物有灵。他们享受着大自然的恩赐,接受着大自然无私的馈赠,也因此形成一种保护自然、感恩自然的意识。加之人类力量在自然原始力量面前的微不足道,便又使他们形成了对自然的敬畏之情。鄂温克人人生的悲欢离合、生老病死,都与自然紧密的联结在一起。迟子建在小说中描写了这样一种神奇的现象:一个生命的消失会带来另一个生命的诞生,这两个生命之间有着说不清道不明却又让人了然于胸的联系。一只小驯鹿代替“我”的姐姐列娜去了天堂,而列娜最终也死在了驯鹿妈妈的背上。被达西视为孙子一样的猎鹰奥木列,在用生命完成了达西的复仇使命后,达西长期未孕的儿媳玛利亚便忽然怀孕了。这份人类与自然万物之间无法用科学解释的关联,就是自然的神圣所在,这份神圣赋予自然以一种超验的宗教情感和非理性的神秘感,同时也增强了鄂温克人敬畏自然的观念。作品中多次提到了一种富有诗意的葬礼仪式——“风葬”。“那个时候死去的人,都是风葬的。选择四棵挺直的大树,将木杆横在树枝上,做成一个四方的平面,然后将人的尸体头朝北脚朝南地放在上面,再覆盖上树枝。”①在能够深悟自然的灵性、与自然有着亲密体认的鄂温克人的世界里,人死后是要回到自然的襁褓之中的。

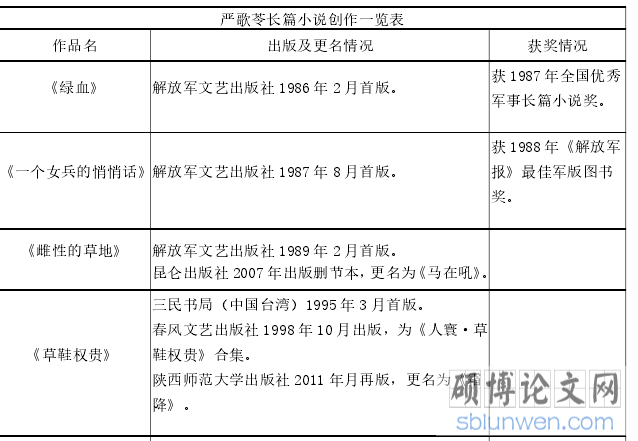

严歌苓长篇小说创作一览表

...............................

第三章 迟子建小说精神向度的创生语境.....................42

第一节 “黑土地”的创作能量供应 .....................42

一、东北地区的自然风貌........................42

二、东北地区的历史人文.......................44

结语...........................55

第三章 迟子建小说精神向度的创生语境

第一节 “黑土地”的创作能量供应

一、东北地区的自然风貌

普列汉诺夫曾指出:“ 每一个民族的气质中,都保留着某些为自然环境的影响所引起的特点, 这些特点,可以由于适应社会环境而有几分改变,但是绝不因此完全消失。”①每个作家都有通向自己作品的“隐秘通道”,而迟子建的“隐秘通道”就是东北的自然风光和人文风光。迟子建出生在大兴安岭地区中国最北部的“北极村”,这里苍茫的天地、壮阔的山河、灵性的动物、多样的风俗,从幼年时期起就对迟子建产生了深刻的影响。我曾经对迟子建在作品中不厌其烦的对同一种事物的不同状态进行详细“唠叨”感到困惑,地里的萝卜,她会介绍说“有萝卜、青萝卜、红萝卜”;地上的花儿,在她笔下是“红的花、黄的花、黑的花、蓝的花”;表达对一个地方感到奇妙:“云朵奇妙,天空奇妙,江水奇妙,土地也奇妙”。这种表达方式让我觉得作者是一个对世界充满好奇,在面对五颜六色的大自然和种类繁多的农作物时高兴得手舞足蹈的小女孩儿,眼前看到的景象让她对今后的生活充满了希望。成年人的思维都比较精简,只有孩童才会把眼前所看到的信息一个不落的数出来,才会因为拥有了一个苹果就觉得未来的生活都是甜的。这种童真的状态和莫名乐观的情绪同样出现在迟子建作品中的人物身上。他们无论遭受了怎样的灾难和打击都从不暴躁和萎靡,只是时不时微笑的回顾一下已经走过的路,然后看着前进的方向,团结在一起,大步向前走。同样作为一个东北人,当笔者把视野投射进小时候的乡村生活,便忽然理解了迟子建这份难得的童真和可爱的乐观。东北是一片肥沃的土地,这里有玉米、小麦、黄豆、萝卜、白菜、土豆、水稻等多种农作物,每到收获的季节,人们站在自家的菜园,看着变绿的黄瓜和从木架上掉落的豆角,嗅着清新的葱香和西红柿的甘甜。

........................

结语

纵观中国当代文学,或许我们并不缺少那些直面现实生死歌哭的作品,正如谢有顺所说,“为什么整个现代艺术史都充满了荒诞的现实和虚无的精神?这也与写作的信心有关,信心的软弱带给现代人的精神屈服性,决定他们无法再获得一种英雄品格,只能被奴役在荒诞的现实和虚无的精神之下。于是,他们大量写到了精神错乱、厌世、忧郁、孤独、绝望、无意义、暧昧的情欲和性腐败等,希望与幸福似乎再也找不回来了。”①迟子建的作品中没有拯救苍生的英雄设定,因为在她的边地世界里,每个人都在以坦然从容之心接受面对现实,在任何境遇下都能对生活抱有乐观的预期。他们是名副其实的“生活英雄”。当其他作家大多抱着批判兼同情的态度,先是以批判的视角看待乡土的“生”与“死”,同时又难以节制地流露出对故乡的留恋与回味时,迟子建选择先情后理,先是在东北的春种秋收、生老病死中抒发对这片土地的感情,然后再以节制的批判反观缺少了现代文明的遗憾。长篇小说《额尔古纳河右岸》是迟子建的代表性作品,她在这部作品中为读者打造了一个充满灵性、草长莺飞的心灵家园,从边地人民与万事万物和解、共情的品质以及他们的萨满信仰方面探讨了人类历史上高于生死悲欢的终极关怀问题。这部作品中的精神向度贯穿在迟子建的整个创作历程中。在迟子建的世界里,一切都与诗意氛围浑然一体,没有怨恨,没有大喜大悲,一切都是悄无声息、水到渠成的。坦然地承受命运的安排,平和地接受生活给予的好与坏,这就是东北边地人民生活的常态。这种常态抚慰着生活快速列车中躁动不安的人性,使人在物欲喧嚣的现代社会中放缓脚步,安静下来。迟子建以大自然为背景,在自然界中让一切都随性发展,人与人、人与物、人与自然之间都能达成和解,人类的最低需求得到满足,从而抱着对未来的希望获得幸福的感悟。这在许多评论者眼中的“不够深刻”,正是迟子建在深思熟虑过后得来的“轻”,是她为现代人类探索出的积极的可以用来改善现实生活的精神武器,为人类构建一个可供心灵休养生息、养精蓄锐的家园。

参考文献(略)