一、引发网络狂欢的传播心理机制

(一)偏好式心理

“偏好”是属于经济学的名词,是微观经济学的最基本假设,维基百科查询可得定义为:消费者对商品或商品组合的喜爱程度,它包括传递性、非饱和性和完全性三部分。消费者对某件商品的喜爱程度受一些客观指标的影响,也受消费者心理感受的主观判断的影响,每一个消费者都有一定的特定喜好,同时根据这个喜爱对商品做出主观价值判断,并据此对商品或商品组合所带来的满足的大小进行排序。

引发网络狂欢的传播心理机制同样具有偏好式的心理。在网络中,偏好式心理表现为网民对接受到的新闻信息进行主观解读,由于网络具有自由、开放、难把关的特点,所以网络新闻呈现出斑驳复杂、众说纷纭以及真假难辨的景象。

1.盲目从众

《乌合之众》对从众的行为解释是人们因为真实或臆想的他人影响而改变自己的行为,而这种行为多数是盲目的。论其原因,庞勒曾指出孤立的个体所具有的智力总是高于群体的,之所以群体在感情或行动上有时表现的比个人好是取决于大环境这个背景因素,“一切取决于群体所接受的暗示具有什么性质。”[8]庞勒在书中主要阐述了群体以及群体的心理特质,当一个人处于孤立的个体时,他会有鲜明的个体特质,但是当这个人融入群体之后,他的个性就会被群体淹没,思想随之也会被群体思想所取代,总体表现为无异议、情绪化、低智商等特征。从众是在群体压力下,个体在认知、信念、判断和行为等方面自愿与群众大多数人保持一致的状态,特别是在网络新闻频发的当今时代,呈现在网民面前的新闻具有“碎片化”、“浅深度”的特点,所以受众对网络上的新闻无法获得第一时间的全貌了解,或者因为信息冗杂无法判断,导致“随大流”的情况时有发生,新闻传播者和舆论领袖的观点和态度便成了普通群众的首要参考内容,在此前提下,多数人的意见要比少数人意见正确便成为了公众普遍意义上的观点,持少数意见的人也会出于人的安全防卫本能反应,避免被周围意见群体孤立,而与多数人的行为保持一致。

......................

(二)对抗式心理

跟偏好式心理相对应的就是对抗式心理,这个心理也是引发网络狂欢的传播心理机制,其实对抗式心理更像是一种态度的反向改变,当外界试图向个人施加很大的压力时,迫使其改变态度,但是效果并不如意,不但没有改变态度反而接受了相反的观点,巴赫金狂欢理论中的嬉笑怒骂就是属于这种心理,这是一种对精英文化的权威性和垄断性的消解。现在自媒体发展势头很猛,每个人都是自由表达意见的个体,所以在互联网大环境下产生对抗式心理变得顺理成章。

一旦对抗式心理产生,群体逆反就会成为一种趋势,群体逆反是受众因为逆反心理的影响而产生的一种集合性的抵触传媒内容的行为,究其内在,表现为作为主体的受众固有思维与客体传媒宣传的观点不匹配,这种行为往往伴随着强烈的抵触情绪,比如说“不顺从、不理智、偏执冷漠、不合群、感情疏离、情感不认同、关系僵硬、莽撞行事等等。”[11]当前网络群体的逆反心理主要表现在对主流媒体的逆反,比如每年的春晚吐槽现象就是一场盛大的群体逆反心理,网友纷纷表示比春晚更好看的就是春晚吐槽精选,加上近年春晚直播加上了弹幕功能,实时吐槽成了网友最大的乐趣。春晚直播结束后,各种吐槽帖子以及表情包在微博上衍生并传播。

春晚起始于 1983 年,至今已经有三十多年了,中央电视台的春节晚会慢慢走进了亿万中华儿女的心里,成为全球华人精神上的“年夜饭”,可以说春节晚会已经变成了大家默认的一种文化符号。现在的春晚跟早年的春晚相比在舞美、灯光上变得越来越大气、也越来越时尚,但是收视率却一直持续下跌,被吐槽的也越来越多,究其原因,人民网曾经发表过一篇评论,指出春晚为何总被习惯性吐槽,总结原因有两点,其一,国人审美趣味的提升,评价能力大有提高,导致“众口难调”;其二,国民春节庆祝方式选择变多,除了看春晚还可以出门看电影、旅游,自主选择权变大。除此之外,我认为吐槽行为的存在其实还有一种对主流文化、主流媒体的反叛,主流媒体积极正面的宣传可能并不能像预期的那么获得传播,反而出现网民娱乐化的解读。

..........................

二、微博新闻转发中网络狂欢特征及案例分析

(一)案例分析

笔者在本章节中具体举出两个微博上的新闻案例,分别是“埃航遇难浙江女大学生事件”和“网售双黄连口服液基本脱销事件”,通过案例分析,对后面的网络狂欢特质分析起到了奠定作用。

1.埃航遇难浙江女大学生事件

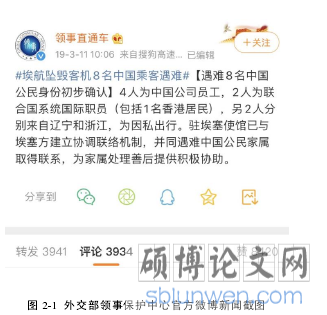

2019 年 3 月 10 日,埃塞俄比亚发生一起空难,属于埃塞俄比亚航空公司的一架波音 737 客机坠毁,飞机上共 149 名乘客和 8 名机组人员,事故中全部遇难,随后,外交部领事保护中心官方微博发布新闻(图 2-1),消息称坠机中的 8 名中国公民遇难者身份已初步确认。

图 2-1 外交部领事保护中心官方微博新闻截图

.......................

(二)微博新闻转发中网络狂欢特质

了解了网络狂欢现象的发展历程、兴起缘由,并且对网络狂欢现象的概念做了初步定义,在经过网络狂欢的群体传播心理机制以及微博新闻狂欢案例分析之后,按照文章的逻辑,接下来重点研究微博新闻转发中网络狂欢的特质。

1.狂欢受众的全民性

从巴赫金对狂欢式的特征的描述中我们可以得知狂欢节的本质特征是全民性,在这个节日中人们之间以及人们与世界之间是紧密联系并融合在一起的,每个人都生活在狂欢节中,而非一个旁观者,从狂欢节的概念来看它本身就具有全民性,所以狂欢理论具有全民性的特征,网络狂欢更是如此,网络狂欢因为其狂欢场景的变化,这种全民性更具普遍性,如果说过去狂欢场合是人群聚集的广场,那么现在网络狂欢的场合变成了微博这个社交媒体,受众的参与度更高,全民度只增不减。

近年来网络直播获得快速发展,这就是一种网络狂欢的形式,无论是在抖音、斗鱼、淘宝或者微博上的直播只要获得一定的关注度或者转发量,就会获得大量观众的评价或者模仿,造成网络狂欢现象的产生。当某个网络主播在微博上开始直播,网民加入直播间观看该主播的直播,这里就体现出了巴赫金“网络狂欢”理论的狂欢仪式感,有些主播为了获得关注会说出很多惊人的言语甚至做出夸张的表演,受众出于猎奇的心理会给主播点赞、转发和打赏,这种表达自我、突破常规的交流方式正是体现了巴赫金“狂欢理论”中狂欢节的颠覆性,所以说微博直播属于网络狂欢的一种形式。在微博视频直播的世界里,没有传者与受者之分,直播者和观众以娱乐的交流方式互相观看,起到自我放纵,获得娱乐的目的,并且参与直播中的受众会在微博上继续转发直播视频,甚至一些主流媒体也会主动发布直播视频或者参与到转发行列中,比如说人民日报官博在澳门回归 20 周年之际,发起了“我的中国心手势舞”挑战,该话题阅读次数达 7.3 亿,讨论次数 204.7 万,原创人数 9206,很多知名的娱乐圈艺人也参与到该话题之中(图 2-4),一场由主流媒体发起的全民参与的网络狂欢声势浩大。

图 2-4 “我的中国心手势舞”视频截图

.......................

三、微博新闻转发中网络狂欢现象的反思 ................................... 27

(一)网络语言的暴力化 ...........................27

1.网络语言暴力.............................. 27

2.网络语言暴力的表现.......................... 27

四、消除新闻转发中网络狂欢负面影响的建议................................ 30

(一)政府发挥监督作用 ............................30

(二)媒介承担社会责任 ............................31

结语 ........................... 35

四、消除新闻转发中网络狂欢负面影响的建议

(一)政府发挥监督作用

网络狂欢造成的社会影响可大可小,小影响也许就是小打小闹,一阵喧哗过后众人就淡忘了,但是论起大影响可能就会造成一个人的名誉损失,造成一个企业的舆论压力,经营受损,宣告破产,或者整个社会动荡不安,秩序紊乱,所以政府在这时候发挥监督作用就变得很重要了。

首先,政府应加大力度去健全网络预警机制,“无论是网络新闻传播主体的自律还是网络法制的健康运行发展,都需要有效的监督与管理机制的配合。”[23]政府针对舆情治理方案的制定和舆情监测的各个举措需要给予充沛的物质条件,可以具体到加强网络舆情监督工作力度,比如说设立专门的网络监察部门,并且培养优秀的舆情监测预警专业人才,除此之外还要设立专项资金用于可预见的突发公共事件监测工作,为收集和处理在线舆论信息开发必要的监测舆情新技术。这样做的好处就是一旦发生网络群体事件,就能判断事件对于社会的稳定性所存在的潜在危害,从而在根源上解决网络狂欢可能造成的负面影响。

其次,政府要颁布一些法令法规来专门治理这种网络上出现的不正当的言论或者内容,比如谣言、虚假信息、封建迷信言论、色情污秽和暴力凶残内容等等。其实我国已经出台了很多治理这反面内容的法律法规,比如说《电影管理条例》第 25 条、《互联网新闻信息服务管理规定》第 19 条、《互联网上网服务营业场所管理条例》第 14 条等等,都把“编造、散布谣言,扰乱社会秩序”明确列为“禁载内容”,针对网络上散布污秽色情内容的行为,刑法中也有与之相关的几个罪名,比如说走私污秽物品罪、制作、复制、出版、传播污秽物品牟利罪、为他人提供书号出版污秽书刊罪和传播污秽物品罪。但是网络上这种不正当言论和内容还是层出不穷,可能是因为政府的施法还是不够严厉,对于这种网络犯罪的打击还不够,需要加强这方面的管理。

..................

结语

巴赫金的“狂欢理论”认为,日常生活中随处都可产生狂欢,笔者由此产生把狂欢理论运用到新闻学中的想法,经过分析发现巴赫金的“狂欢理论”在微博这个社交媒体上衍生出了新的狂欢模式即网络狂欢,并且借助互联网的自由氛围,狂欢规模和狂欢程度只增不减,表现出了一系列的狂欢特质:

首先,网络狂欢的受众具有全民性,传统的狂欢节中每个人都是生活在狂欢中的,现在的网络狂欢依然具有如此广泛的狂欢群体;其次,网络狂欢的主体具有娱乐性,这一特征跟网络环境泛娱乐化有关;再次,网络狂欢的行为具有消解性,这表现在网络狂欢的行为会消解行为主体的日常生活,消解主流文化以及精英文化;最后,网络狂欢还会使得媒体具有商业化倾向,表现就是把“新闻”当作商品来兜售。

针对微博新闻转发中出现的网络狂欢特质,笔者分析出狂欢行为所带来的负面影响,比如说网络狂欢会导致网络语言暴力化,互联网使网民有了自由发声的渠道,但是在网络狂欢这种情绪的渲染下很容易使正常的发言变成攻击性的暴力语言;网络狂欢会造成媒体的泛娱乐化,所有新闻的内容和形式在网络狂欢的氛围下出现了倾向娱乐化的趋势。基于负面影响,笔者从四个角度提出建议:其一,从政府的角度来说,政府应该发挥监督作用,健全网络预警机制,避免网络狂欢所带来的负面群体极化;其二,从媒体角度来说,媒体应该承担社会责任,守护好新闻职业道德;其三,从网络新闻的具体操作来说,网络新闻在编辑、发布的过程要注重舆论风向,发挥良好的舆论影响因素;其四,从受众来说,要培养受众良好的媒介素养,从根本上解决网络狂欢的负面影响。

参考文献(略)