第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

54 年前,加拿大传播学者马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)提出了著名的“媒介即讯息”理论,其含义是:媒介本身才是真正有意义的讯息。任何当时当地看起来很重要的讯息,如果被放到漫长的人类历史长河当中,都是渺小而转瞬即逝的。相比于传播内容,各时代不断发展的传播工具改变着人们传播和接收信息的方法和密度,进而影响人们的生活方式,从宏观角度看,也由此潜移默化地推动着社会的变革。传播工具更像是一个时代的缩影,代表着社会未来发展的可能性。

15 世纪中叶,约翰内斯·古登堡(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg)发明了西方活字印刷术,它的发明在欧洲受到非常快的普及,这一巨大的媒介变革加速了欧洲文艺复兴和宗教改革,影响了欧洲政治、科学、商业、教育等众多领域的变革。古登堡已逝,但是其创新精神永生。互联网凭借其更加自由、开放、便捷、低价等特性,在各行各业掀起了一场数字革命①。此外,据《第 41 次中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至 2017 年 12 月,我国手机网民规模继续扩大,攀升至 7.53 亿,使用手机上网人群占比 97.5%,较 2016年提升 2.4 个百分点,手机成为网民上网的首选手段②。移动互联网和智能手机迅速普及,快速更新换代的信息技术为新闻传播带来了颠覆性的影响。单一、线性的传播形态被打破,流动性、网状结构的传播形态被逐渐建立,生产链条智能化、分发渠道多样化、新闻产品多元化等趋势倒逼传统媒体转型升级。手持移动终端和可穿戴设备的流行证明了人们对于信息传播工具伴随性、即时性和便利性等因素的需求,这就给传统媒体,尤其是在时效性上完全不占优势的纸媒提出了更为严峻的难题。

2016 年,被称为移动直播元年。今天,当我们独自一人就餐无人陪伴的时候,可以打开某一个直播软件,找到一个颜值高、胃口好的“吃播播主”,和几十万人在一个“空间”里一同其乐融融吃饭而不感到孤独。在这个万物互联的时代,人们对于媒介的伴随感和到达性有了更为深层次的要求,因此,基于流媒体的实时视频直播方式,成为继文字、声音、图片后新的媒介呈现手段。在传统媒体全媒体转型的大背景下,移动视频直播的兴起,给其涅槃重生提供了新的可能,不少媒体机构根据这一行业趋势调整战略布局,进行组织架构重组,生产流程改造,尝试基于移动端的移动视频直播布局。其中,《新京报》与腾讯新闻合作,围绕一系列热点事件而推出的现场视频直播报道表现抢眼,具有可研究和总结的价值。

..........................

1.2 研究内容及方法

1.2.1 研究内容

新闻生产是一种社会化建构的过程,具有组织计划性,是信源、媒介组织、新闻从业者等新闻生产主体对新闻事实进行选择、加工和发布的过程。新闻生产是传统媒体生存发展的核心灵魂和绝对动能,也是传统媒体转型升级的第一战场,对移动视频直播影响下的报社新闻生产方式变革的解读是取其心脏进行研究的方法。

本文基本上是以微观考察分析为主,兼顾中观和宏观的相关问题,以《新京报》开展移动视频直播的具体实践为例,微观描述和分析在此背景下,《新京报》在新闻生产上所做出的尝试和努力,同时关照报网互动、媒介融合等中观和宏观问题。基于此,本文研究的主要问题有:

(1)与报社传统的新闻生产相比,移动视频直播在新闻热点挖掘、选题确定、任务分发、现场采集、产品制作、后期产品推送、反馈收集等新闻生产的各环节发生了哪些新的变化?呈现出什么样的规律?

(2)探讨移动视频直播给传统新闻编辑部和传统采编人员带来哪些机遇和挑战?

1.2.2 研究方法

本文采用的是理论阐述和案例考察相结合的研究思路,以微观研究为主,兼顾中观和宏观,对《新京报》在移动视频直播具体实践中新闻生产方式呈现出的变革进行剖析。具体研究方法如下:

(1)案例研究法

案例研究亦称个案研究,是一种解释社会现象的研究方法。浙江大学吴飞教授认为“大体上说,案例研究是对具有典型意义的个案进行研究,形成对某一类共性或规律的较为深入的、详细的和全面的认识,包括对‘为什么’(解释性个案研究)和‘怎么样’(描述性个案研究)等问题类型的认识”①。本文以《新京报》开展的移动视频直播实践为个案,目的在于让理论分析阐述做到有的放矢,以理论论证案例,以案例丰富理论。

3.1 《新京报》移动视频直播实践的内外动因 ............................. 16..........................

1.2 研究内容及方法

1.2.1 研究内容

新闻生产是一种社会化建构的过程,具有组织计划性,是信源、媒介组织、新闻从业者等新闻生产主体对新闻事实进行选择、加工和发布的过程。新闻生产是传统媒体生存发展的核心灵魂和绝对动能,也是传统媒体转型升级的第一战场,对移动视频直播影响下的报社新闻生产方式变革的解读是取其心脏进行研究的方法。

本文基本上是以微观考察分析为主,兼顾中观和宏观的相关问题,以《新京报》开展移动视频直播的具体实践为例,微观描述和分析在此背景下,《新京报》在新闻生产上所做出的尝试和努力,同时关照报网互动、媒介融合等中观和宏观问题。基于此,本文研究的主要问题有:

(1)与报社传统的新闻生产相比,移动视频直播在新闻热点挖掘、选题确定、任务分发、现场采集、产品制作、后期产品推送、反馈收集等新闻生产的各环节发生了哪些新的变化?呈现出什么样的规律?

(2)探讨移动视频直播给传统新闻编辑部和传统采编人员带来哪些机遇和挑战?

1.2.2 研究方法

本文采用的是理论阐述和案例考察相结合的研究思路,以微观研究为主,兼顾中观和宏观,对《新京报》在移动视频直播具体实践中新闻生产方式呈现出的变革进行剖析。具体研究方法如下:

(1)案例研究法

案例研究亦称个案研究,是一种解释社会现象的研究方法。浙江大学吴飞教授认为“大体上说,案例研究是对具有典型意义的个案进行研究,形成对某一类共性或规律的较为深入的、详细的和全面的认识,包括对‘为什么’(解释性个案研究)和‘怎么样’(描述性个案研究)等问题类型的认识”①。本文以《新京报》开展的移动视频直播实践为个案,目的在于让理论分析阐述做到有的放矢,以理论论证案例,以案例丰富理论。

(2)内容分析法

内容分析法是媒介研究中运用十分广泛的一种研究方法,具有客观、系统、定量的特征。《新京报》将移动视频直播报道发表在新京报网和其与腾讯新闻共建的频道“我们视频”平台上,内容易于观察,数据易于获得。因此,笔者将通过对《新京报》2016—2017 年两年时间内上传的所有直播类视频和衍生的短视频进行观察统计和内容分析,对《新京报》移动视频直播报道的题材选择、报道方式、人员配置、流程方法、组织架构、新闻叙事等方面进行细致、系统的分析和归纳。

...........................

第 2 章 全媒体时代报社移动视频直播业务的兴起

内容分析法是媒介研究中运用十分广泛的一种研究方法,具有客观、系统、定量的特征。《新京报》将移动视频直播报道发表在新京报网和其与腾讯新闻共建的频道“我们视频”平台上,内容易于观察,数据易于获得。因此,笔者将通过对《新京报》2016—2017 年两年时间内上传的所有直播类视频和衍生的短视频进行观察统计和内容分析,对《新京报》移动视频直播报道的题材选择、报道方式、人员配置、流程方法、组织架构、新闻叙事等方面进行细致、系统的分析和归纳。

...........................

第 2 章 全媒体时代报社移动视频直播业务的兴起

2.1 移动视频直播的基本内涵及发展脉络

事实上,视频直播并非一种新的媒介形态或传播方式,当这种形态与移动智能终端和逐渐提升的互联网带宽相结合的时候,从质上拉近了受众与新闻现场,受众和传播者,受众与受众之间的距离,创造出新的传媒热点。

事实上,视频直播并非一种新的媒介形态或传播方式,当这种形态与移动智能终端和逐渐提升的互联网带宽相结合的时候,从质上拉近了受众与新闻现场,受众和传播者,受众与受众之间的距离,创造出新的传媒热点。

2.1.1 移动视频直播的基本内涵

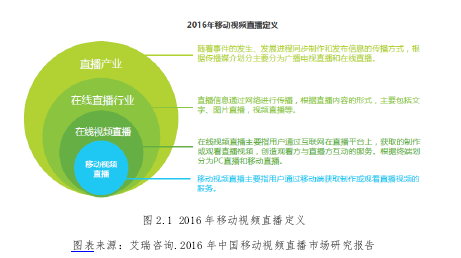

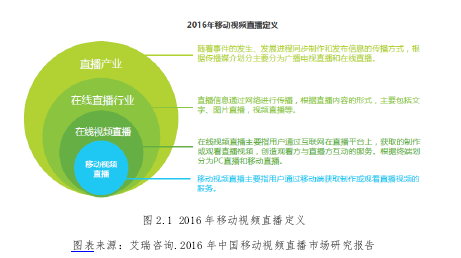

移动视频直播兴起于 2016 年,学界对这一新鲜事物并未有权威性的定义。事实上,对于伴随着电视和广播而出生、成长的一代人来说直播模式并不陌生,许多大型事件和活动的采访报道都采用直播的方式进行,直播反映了一家新闻机构的新闻制作水准,也是对新闻直播人员专业素质的锻炼与考验。

广播电视词典对直播下的定义是:“广播电视节目的后期合成、播出同时进行的播出方式。这种方式中节目的后期合成过程就是节目的播出过程,它不经过事先录音或录像,而是同一时间内在现场或播音室、演播室完成节目的制作和播出”②。从这一定义可以看出,目前对于直播的定义还处在直播的 1.0 阶段。首先,其对直播的制作主体限定在广播电视媒体,显然这已经与当今社会“人人可以当主播”的情况不相适应,直播的制作主体应该是所有直播应用的用户,这里的用户既可以是使用专业直播设备的传统媒体、自媒体,也可以是使用大众化、易操作的直播软件的个人。其次,传统对于直播内容的定义为新闻事件,而在当下互联网社交的背景下,一滴水、一粒沙、吃饭、睡觉都可以作为直播的内容,对于直播内容重要性的定义,从新闻机构普世价值的高度,下降到了具有个人情感和价值判断的普通大众维度。再次,从直播的受众群体来看,传统意义上的直播面向的是个性特点较为模糊的本新闻机构的受众,而现在的直播却建立在鲜明的用户性格和用户需求之上。最后,传统直播承载的是信息实时发布属性,而现在的直播兼具了信息发布和社交互动的双重属性。当然,无论是早期的直播 1.0阶段还是被资本和技术双轮驱动下的直播 2.0 阶段,不变的是身临其境的现场感和时效性。

广播电视词典对直播下的定义是:“广播电视节目的后期合成、播出同时进行的播出方式。这种方式中节目的后期合成过程就是节目的播出过程,它不经过事先录音或录像,而是同一时间内在现场或播音室、演播室完成节目的制作和播出”②。从这一定义可以看出,目前对于直播的定义还处在直播的 1.0 阶段。首先,其对直播的制作主体限定在广播电视媒体,显然这已经与当今社会“人人可以当主播”的情况不相适应,直播的制作主体应该是所有直播应用的用户,这里的用户既可以是使用专业直播设备的传统媒体、自媒体,也可以是使用大众化、易操作的直播软件的个人。其次,传统对于直播内容的定义为新闻事件,而在当下互联网社交的背景下,一滴水、一粒沙、吃饭、睡觉都可以作为直播的内容,对于直播内容重要性的定义,从新闻机构普世价值的高度,下降到了具有个人情感和价值判断的普通大众维度。再次,从直播的受众群体来看,传统意义上的直播面向的是个性特点较为模糊的本新闻机构的受众,而现在的直播却建立在鲜明的用户性格和用户需求之上。最后,传统直播承载的是信息实时发布属性,而现在的直播兼具了信息发布和社交互动的双重属性。当然,无论是早期的直播 1.0阶段还是被资本和技术双轮驱动下的直播 2.0 阶段,不变的是身临其境的现场感和时效性。

现在,直播包含视频、音频、图片、文字等多种形式,本文探讨的是基于流媒体技术的实时视频直播,发布平台是以智能手机、平板电脑等手持移动终端为载体,当然,随着智能可穿戴设备的发展普及,发布平台还可能会从手持移动终端扩展到所有智能移动终端。《2016 年中国移动视频直播市场研究报告》(艾瑞咨询)指出:移动视频直播指用户通过移动端获取制作或观看直播视频的服务。移动端承担着制作、传输、发布三项功能。

........................

2.2 国内外报社移动视频直播业务开展情况

2016 年上半年开始,移动视频直播开始攻占媒体市场,视频直播改变了新闻报道的内容形态、生产流程和传播方式,开辟了全媒体转型新渠道,为传统媒体与新兴媒体的融合制造了新的机会。

2.2.1 国外多家知名报社开展移动视频直播业务

目前,国外的移动视频直播活动大多脱胎于各大社交媒体网站,就直播服务运营商的规模而言,Facebook Live 和 Periscope(2015 年被 Twitter 收购)独占鳌头。为了提升生产内容的专业程度,提高产品用户的粘性和活跃度,达成更为长远的组织目标,社交媒体自开通这项业务以来就对专业媒体机构表现出了极大的诚意。Facebook 最初只是向专业人士开放视频直播这一功能,并且,新闻媒体的主页是最先拥有 Facebook Live 这一功能的群体之一。而从另一个方面看,社交媒体平台的移动视频直播服务也为新闻媒体丰富产品形态,提高自身知名度提供了机会。《纽约时报》自 2016 年 4 月起与 Facebook Live 合作,成立全新视频直播团队,专门负责在 Facebook Live 上制作并发布视频直播,尝试过摄像机直播、无人机直播、现场采访直播、音乐表演直播等多种形式。此外,《华盛顿邮报》等知名报社也纷纷先后在移动视频直播方面试水。

2.2.2 国内报社纷纷加入移动视频直播队伍

直播,这样一种新的信息传播方式,同样也在撬动着中国传统媒体的发展格局,为传统媒体与新兴媒体彼此共生共融提供了一种新的可能性。

从国家级报社来讲,《人民日报》放下“身段”,积极布局直播领域。2017年 2 月 19 日,全国移动直播平台“人民直播”由《人民日报》、新浪微博、一直播(一下科技旗下娱乐直播互动 APP)联合推出,旨在净化直播环境,引导直播发展。该平台一经推出就成功吸引百余家成员入驻,既包括媒体机构、知名自媒体,也包括政府机构、文体名人等。成员们共享优质直播原创内容,并享受全流程技术解决方案、免费云存储和带宽支持等平台福利。这既体现出国家媒体想在直播这一全新的商业领域分得一杯羹的决心,也表明了其想在中国媒体产业条块分割管理的框架下,依据自身的行政地位优势在资金、人员、技术、平台等方面整合、引领媒体直播业务的野心。

.......................

第 3 章 《新京报》移动视频直播的新闻生产模式探索 ...................... 16

........................

2.2 国内外报社移动视频直播业务开展情况

2016 年上半年开始,移动视频直播开始攻占媒体市场,视频直播改变了新闻报道的内容形态、生产流程和传播方式,开辟了全媒体转型新渠道,为传统媒体与新兴媒体的融合制造了新的机会。

2.2.1 国外多家知名报社开展移动视频直播业务

目前,国外的移动视频直播活动大多脱胎于各大社交媒体网站,就直播服务运营商的规模而言,Facebook Live 和 Periscope(2015 年被 Twitter 收购)独占鳌头。为了提升生产内容的专业程度,提高产品用户的粘性和活跃度,达成更为长远的组织目标,社交媒体自开通这项业务以来就对专业媒体机构表现出了极大的诚意。Facebook 最初只是向专业人士开放视频直播这一功能,并且,新闻媒体的主页是最先拥有 Facebook Live 这一功能的群体之一。而从另一个方面看,社交媒体平台的移动视频直播服务也为新闻媒体丰富产品形态,提高自身知名度提供了机会。《纽约时报》自 2016 年 4 月起与 Facebook Live 合作,成立全新视频直播团队,专门负责在 Facebook Live 上制作并发布视频直播,尝试过摄像机直播、无人机直播、现场采访直播、音乐表演直播等多种形式。此外,《华盛顿邮报》等知名报社也纷纷先后在移动视频直播方面试水。

2.2.2 国内报社纷纷加入移动视频直播队伍

直播,这样一种新的信息传播方式,同样也在撬动着中国传统媒体的发展格局,为传统媒体与新兴媒体彼此共生共融提供了一种新的可能性。

从国家级报社来讲,《人民日报》放下“身段”,积极布局直播领域。2017年 2 月 19 日,全国移动直播平台“人民直播”由《人民日报》、新浪微博、一直播(一下科技旗下娱乐直播互动 APP)联合推出,旨在净化直播环境,引导直播发展。该平台一经推出就成功吸引百余家成员入驻,既包括媒体机构、知名自媒体,也包括政府机构、文体名人等。成员们共享优质直播原创内容,并享受全流程技术解决方案、免费云存储和带宽支持等平台福利。这既体现出国家媒体想在直播这一全新的商业领域分得一杯羹的决心,也表明了其想在中国媒体产业条块分割管理的框架下,依据自身的行政地位优势在资金、人员、技术、平台等方面整合、引领媒体直播业务的野心。

.......................

第 3 章 《新京报》移动视频直播的新闻生产模式探索 ...................... 16

3.1.1 内生动因..................................... 16

3.1.2 外在环境................................ 18

第 4 章 报社移动视频直播发展之道:新闻的守与破 ........................... 32

4.1 反观与总结:《新京报》移动视频直播的基本经验 ........................ 32

4.1.1 《新京报》移动视频直播表现出的特点.......................... 32

4.1.2 《新京报》移动视频直播呈现出的问题............................... 33

第 4 章 报社移动视频直播发展之道:新闻的守与破

4.1 反观与总结:《新京报》移动视频直播的基本经验

《新京报》自开展移动视频直播业务以来,整个过程有成功,也出现了一些问题。作为全国一家颇有影响力的报纸,其移动视频直播开展的还是较为成功的,它的尝试为其他报社开展移动视频直播业务提供了一定的借鉴。

《新京报》自开展移动视频直播业务以来,整个过程有成功,也出现了一些问题。作为全国一家颇有影响力的报纸,其移动视频直播开展的还是较为成功的,它的尝试为其他报社开展移动视频直播业务提供了一定的借鉴。

4.1.1 《新京报》移动视频直播表现出的特点

《新京报》移动视频直播表现出以下特点:

(1) 坚守新闻专业主义的底线

纵观《新京报》十余年的发展历程,始终毫不动摇地坚守在新闻专业主义的道路上,深耕媒体自身价值,牢牢把握公共传媒的属性做好经营。与其他部分媒体开辟产业链做电商、房地产不同,《新京报》专注于做一个严肃的内容信息供应商。面对秀场直播、游戏直播等这样更容易变现的直播形式,《新京报》做的是与新闻信息属性相关的视频直播产品。这成为《新京报》移动视频直播的灵魂和底线。

(2) 关注新闻中的人并把人作为最高价值

反观《新京报》近千场的直播中,选题内容并不求高大全,而是更多地选择将镜头对准普通人,记录普通人的普通生活。人的故事有温度、有冲突、有贴近性,对于新闻中人物的关注体现了一个媒体的专业和良心。

比如,2017 年 9 月 16 日,95 后“渐冻人”双胞胎姐妹在父母陪同下,从青岛自驾出发去海南,沿途计划去偏远地区推广阅读,《新京报》记者跟着姐妹俩出发,记录他们的故事。8 月底 9 月初是新疆棉花开摘的季节,每年都会有大批务工人员从四川省会东县启程赴新疆采摘棉花。每次外出务工,他们都以家庭为单位,途中需要辗转多趟火车,行程 4000 多公里,在新疆进行为期近三个月的拾花之旅。2017 年采棉季,《新京报》记者来到四川省会东县嘎吉乡响水村,跟随外出务工者李天刚、杨仲琼夫妻俩前往新疆采摘棉花。

...........................

结语

普尔 1983 年出版的《自由的科技》一书就曾预言,融合将有一个长期过渡的过程:“融合并不意味着最终的稳定和统一。它作为一种持续性的统一力量发挥作用,但却总是保持动态的变化张力??①”移动视频直播这种全新的新闻生产创新实践,是媒介融合过程中的一部分,是媒介融合时期组织机构适应技术进步和市场要求的新产品。但是,创新必然伴随风险,给原本就摇摇欲坠的传统媒体大厦带来了更多不确定性。在报社内部,如何处理好移动视频直播与“根正苗红”的报纸和方兴未艾的其他新媒体产品之间的关系,如何处理好传统采编人员全媒体转型的阵痛,如何应对在移动视频直播实践中涌现出的各种具体问题,都是报社管理者必须考虑的问题。

《新京报》移动视频直播表现出以下特点:

(1) 坚守新闻专业主义的底线

纵观《新京报》十余年的发展历程,始终毫不动摇地坚守在新闻专业主义的道路上,深耕媒体自身价值,牢牢把握公共传媒的属性做好经营。与其他部分媒体开辟产业链做电商、房地产不同,《新京报》专注于做一个严肃的内容信息供应商。面对秀场直播、游戏直播等这样更容易变现的直播形式,《新京报》做的是与新闻信息属性相关的视频直播产品。这成为《新京报》移动视频直播的灵魂和底线。

(2) 关注新闻中的人并把人作为最高价值

反观《新京报》近千场的直播中,选题内容并不求高大全,而是更多地选择将镜头对准普通人,记录普通人的普通生活。人的故事有温度、有冲突、有贴近性,对于新闻中人物的关注体现了一个媒体的专业和良心。

比如,2017 年 9 月 16 日,95 后“渐冻人”双胞胎姐妹在父母陪同下,从青岛自驾出发去海南,沿途计划去偏远地区推广阅读,《新京报》记者跟着姐妹俩出发,记录他们的故事。8 月底 9 月初是新疆棉花开摘的季节,每年都会有大批务工人员从四川省会东县启程赴新疆采摘棉花。每次外出务工,他们都以家庭为单位,途中需要辗转多趟火车,行程 4000 多公里,在新疆进行为期近三个月的拾花之旅。2017 年采棉季,《新京报》记者来到四川省会东县嘎吉乡响水村,跟随外出务工者李天刚、杨仲琼夫妻俩前往新疆采摘棉花。

...........................

结语

普尔 1983 年出版的《自由的科技》一书就曾预言,融合将有一个长期过渡的过程:“融合并不意味着最终的稳定和统一。它作为一种持续性的统一力量发挥作用,但却总是保持动态的变化张力??①”移动视频直播这种全新的新闻生产创新实践,是媒介融合过程中的一部分,是媒介融合时期组织机构适应技术进步和市场要求的新产品。但是,创新必然伴随风险,给原本就摇摇欲坠的传统媒体大厦带来了更多不确定性。在报社内部,如何处理好移动视频直播与“根正苗红”的报纸和方兴未艾的其他新媒体产品之间的关系,如何处理好传统采编人员全媒体转型的阵痛,如何应对在移动视频直播实践中涌现出的各种具体问题,都是报社管理者必须考虑的问题。

但是,颠覆就意味着机遇。无论移动视频直播业务在报社全媒体转型和战略性选择中何去何从,未来发展潜力如何,它都代表着传统媒体在全媒体转型中一个大胆尝试,是传统媒体涅槃重生的一个新的出口,其存在意义是值得肯定的。创新不会止步,媒介融合不会结束。在一次次的解构和重建中,传统媒体唯有保持新闻专业主义价值理念和媒体人的初心,不囿于固有形式,坚持正确舆论导向,不断满足受众需求,生产好新闻,好好生产新闻,才能冲破现有格局,焕发新生。

参考文献(略)