第一章 婚俗文化与仪式传播

第一节 样本概况和婚俗文化

一 样本概况

(一)地况地貌

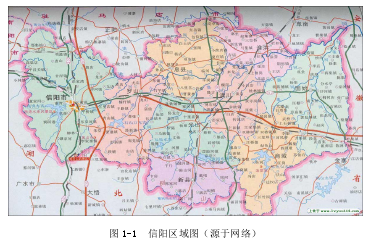

地理状况的复杂性使得信阳农村的婚俗呈现出独特的地域特征。信阳位于河南省最南部,属于大别山山系,淮河上游,是长江淮河两大流域的分水岭,同时又是南北方的分界线,被誉为茶都。信阳东面接壤安徽省,西、南接壤湖北省,南来北往,交通便利。

(二)自然资源

(二)自然资源

丰富的自然资源为信阳农村的嫁娶工作提供了经济与物质支持。信阳南边多山地,大片种植茶叶,信阳毛尖更是远近闻名,茶园已经成为信阳对外的经济文化输出。信阳主要种植水稻、小麦、玉米、油菜等农作物,种植板栗、银杏、红黄麻等经济作物作为额外的经济收入。由于纵横的水系与丰富的植被覆盖率,梯田遍布,旅游资源甚多,也成为各类野生动物的理想栖息地。

..........................

第二节 作为仪式的婚礼:交流、分享、记忆、信仰

一 仪式传播的内涵

施拉姆曾说“我们是传播的动物,传播渗透到我们所做的一切事物中。它是形成人类关系的材料。它是流经人类全部历史的水流,不断延伸着我们的感觉和我们的信息渠道。”传播就是人类的传播,作为人类的生存方式渗透到整个社会结构中。婚俗文化的构成也同样依赖于传播,其传播载体是一系列仪式的展演。婚礼仪式作为一种实践行为,通过复杂的展演,对乡村文化传播起着配合和强化作用,作为文化的积淀和遗存,利用人们参与,在同一场域内进行某种交流、分享、记忆或者共同信仰。

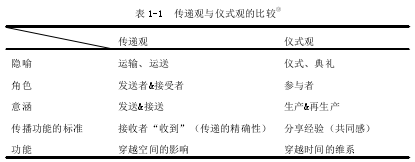

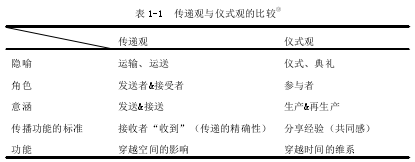

美国传播学集大成者詹姆斯·W·凯瑞在其著作中《作为文化的传播》对仪式传播的研究有了让人耳目一新的划分与界定。提出了“传播的传递观”(a-transmission view of communication)与“传播的仪式观”(aritual view ofcommunication)。那么这两种传播观具体有何区别呢?如表 1-1 所示:

第三章 影响婚俗文化变迁的原因...............39..........................

第二节 作为仪式的婚礼:交流、分享、记忆、信仰

一 仪式传播的内涵

施拉姆曾说“我们是传播的动物,传播渗透到我们所做的一切事物中。它是形成人类关系的材料。它是流经人类全部历史的水流,不断延伸着我们的感觉和我们的信息渠道。”传播就是人类的传播,作为人类的生存方式渗透到整个社会结构中。婚俗文化的构成也同样依赖于传播,其传播载体是一系列仪式的展演。婚礼仪式作为一种实践行为,通过复杂的展演,对乡村文化传播起着配合和强化作用,作为文化的积淀和遗存,利用人们参与,在同一场域内进行某种交流、分享、记忆或者共同信仰。

美国传播学集大成者詹姆斯·W·凯瑞在其著作中《作为文化的传播》对仪式传播的研究有了让人耳目一新的划分与界定。提出了“传播的传递观”(a-transmission view of communication)与“传播的仪式观”(aritual view ofcommunication)。那么这两种传播观具体有何区别呢?如表 1-1 所示:

从表中我们可以清晰看出,两种不同的传播观有着千丝万缕的联系。传递观主要讲述信息在时空范围内的移动、传送,扩散,也就是信息的传递过程,呈线性传播模式。而传播的仪式观讲述的是一种文化共享活动,主要是一种“场域”(大家处在同一空间里)模式。

.......................

第二章 中原农村婚礼仪式的演变与发展

第一节 议婚仪式:由繁到简,逐渐弱化

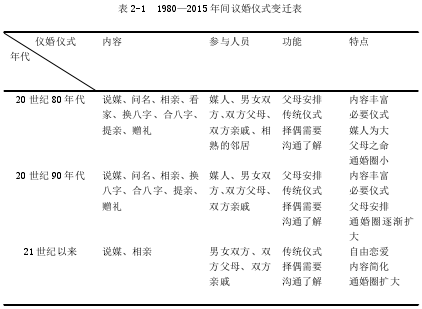

《文家公婚礼》:“议婚.....必先使媒氏往来通信,俟女氏许之,然后纳彩。”父母之命,媒妁之言可以说是当地的婚嫁准则,在八九十年代的中原村依然奉之。“事契之家,男女虽幼,即行问名......”是说男女双方没有成年就被父母张罗议婚事宜,因此早婚的现象在农村极其普遍。但是到了新世纪以来议婚仪式在一定程度上受到各方因素的影响,内容也逐渐被简化。

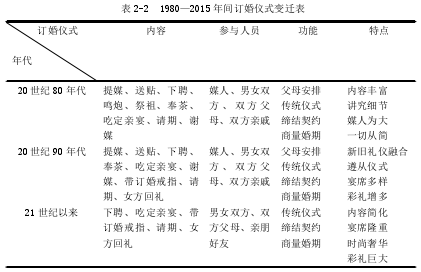

为了清晰展示 20 世纪 80 年代以来议婚仪式的变迁,笔者根据调查数据绘制了相关表格进行对比性分析,如表 2-1 所示:

调查数据显示,议婚仪式有些内容和环节逐渐被弱化,但是依然作为传统仪式被延续传播。

.......................

第二节 订婚仪式:流程简化、形式隆重

订婚就是相亲成功以后,媒人带领双方父母商量结婚事宜。订婚在六礼中被成为纳征,是六礼的第四个程序。程子曰:“征,征也,成也。用皮、帛以证男女之礼也”。彩礼可以说是农村婚俗文化中的重头戏。为了进一步达成婚事,男方需要给女方准备彩礼,女方则需要准备嫁妆进行回礼。彩礼与聘礼就是结婚的凭证,没有聘礼的婚姻在农村是不成立的,只有聘礼敲定,才算是缔结了婚前契约,婚事才算确定。

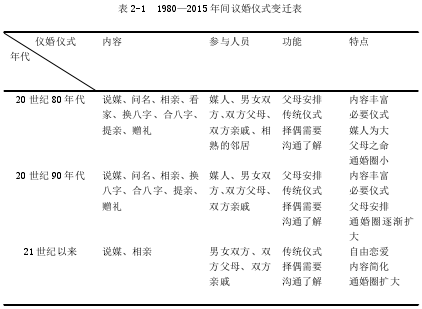

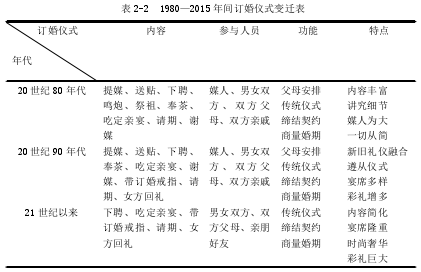

为了清晰对比 20 世纪 80 年代以来中原地区订婚仪式的变化,笔者根据收集的数据整理表格辅助分析,如表 2-2 所示:

村民一直以来比较重视订婚仪式,它是两家人缔结婚前协议的重要仪式。但是随着时代的变迁,其中某些传统习俗被外来文化逐渐渗透,在变与不变中得到一定的传承和变异化发展。

.......................

第二章 中原农村婚礼仪式的演变与发展

第一节 议婚仪式:由繁到简,逐渐弱化

《文家公婚礼》:“议婚.....必先使媒氏往来通信,俟女氏许之,然后纳彩。”父母之命,媒妁之言可以说是当地的婚嫁准则,在八九十年代的中原村依然奉之。“事契之家,男女虽幼,即行问名......”是说男女双方没有成年就被父母张罗议婚事宜,因此早婚的现象在农村极其普遍。但是到了新世纪以来议婚仪式在一定程度上受到各方因素的影响,内容也逐渐被简化。

为了清晰展示 20 世纪 80 年代以来议婚仪式的变迁,笔者根据调查数据绘制了相关表格进行对比性分析,如表 2-1 所示:

调查数据显示,议婚仪式有些内容和环节逐渐被弱化,但是依然作为传统仪式被延续传播。

.......................

第二节 订婚仪式:流程简化、形式隆重

订婚就是相亲成功以后,媒人带领双方父母商量结婚事宜。订婚在六礼中被成为纳征,是六礼的第四个程序。程子曰:“征,征也,成也。用皮、帛以证男女之礼也”。彩礼可以说是农村婚俗文化中的重头戏。为了进一步达成婚事,男方需要给女方准备彩礼,女方则需要准备嫁妆进行回礼。彩礼与聘礼就是结婚的凭证,没有聘礼的婚姻在农村是不成立的,只有聘礼敲定,才算是缔结了婚前契约,婚事才算确定。

为了清晰对比 20 世纪 80 年代以来中原地区订婚仪式的变化,笔者根据收集的数据整理表格辅助分析,如表 2-2 所示:

村民一直以来比较重视订婚仪式,它是两家人缔结婚前协议的重要仪式。但是随着时代的变迁,其中某些传统习俗被外来文化逐渐渗透,在变与不变中得到一定的传承和变异化发展。

.......................

第一节 客观原因.................... 39

一 时代变迁.......................... 39

二 经济因素..................... 40

第四章 婚俗文化变迁对农村社会的影响.......................50

第一节 人际交往:村民的操作、参与、交流....................... 50

一 促进人际传播....................... 50

二 促进群体传播........................... 51

第五章 思考与启示......................... 57

第四章 婚俗文化变迁对农村社会的影响

第一节 人际交往:村民的操作、参与、交流

人际传播存在于仪式中,仪式就是人际传播的背景。在乡村社会,人际传播是一个十分普遍而实用的传播方式,一场规模盛大的仪式活动是人与人交流互动的盛宴。

一 促进人际传播

对亲朋好友来说,他们可以通过婚礼仪式得到一次沟通信息、联络感情的机会。在婚礼这个特殊的日子里,亲朋好友要当天去,甚至是留宿一晚进行庆祝。大家在婚礼中各司其职,共同参与,创造了一个长时间和谐交流的环境和契机。婚礼仪式中人们面对面的交流互动,增加了人与人之间的情感联系,也提高了人与人之间互动了解的机会,这些都充分体现了婚礼仪式交流团聚的功能。

二 促进群体传播

“仪式是集合群体中产生的行为方式,必定要激发、维持、重塑群体的某些心理状态”。①婚礼把亲朋好友凝聚在一起,从简单的握手问好到婚礼的热情喧闹再到婚宴的举杯豪饮,随处都体现着群体之间的互动与沟通。家族内具有血缘关系的亲属与好友、村民的交流;亲朋好友和村民自身的内部交流等,形成了多种群体交流的复杂场面。这些群体组织是自由自发形成,以伦理为规范,以乡规民约和舆论压力为行为准则,并借助仪式这个特殊载体集体操演婚礼。参与者有些多年不见,甚至从未谋面,大家坐在一起互通家庭近况,形成信息的交流与互动,促进了个体与组织、社会的联系。

..........................

第五章 思考与启示

首先,传统农村社会的特殊环境形成了仪式传播这样一种特殊的传播方式。它是乡村社会影响较大的传播模式,也是婚俗文化传承的重要渠道。本文以信阳农村为样本,通过分析发现,婚俗传播是通过婚礼仪式表达象征意义和传递信息的传播活动,婚礼仪式本身传递着丰富的隐喻、象征意义、文化心态、价值规范等信息。在婚礼仪式传播过程中还伴随着大量的人际传播与群体传播现象,同时婚礼仪式也构建了一个“信息场域”,为乡民创造了一个广阔的交流平台,形成了一个公共舆论空间和情感共享区域。

其次,中原农村婚俗在 1980—2015 年期间深受时代背景、文化因素、媒介因素、个人观念的影响,发生了较大的变化。改革初期的“父母之命,媒妁之言”演变成为子女自主自愿;议婚与媒人由必要到弱化发展;婚礼形式与内容由传统向多元化发展;婚宴厨师以及打杂由乡村人情式帮忙转向专门雇佣人员;婚宴的桌椅餐具由向邻里转借到向饭店租借;婚俗中一些愚昧、落后的习俗被逐渐摒弃向文明健康化发展;甚至有些环节中神圣、严肃、规整的仪式向现代娱乐、低俗化过渡等等现象,都对婚俗自身的传播和对农村社会有着深远的影响。

..........................

第五章 思考与启示

首先,传统农村社会的特殊环境形成了仪式传播这样一种特殊的传播方式。它是乡村社会影响较大的传播模式,也是婚俗文化传承的重要渠道。本文以信阳农村为样本,通过分析发现,婚俗传播是通过婚礼仪式表达象征意义和传递信息的传播活动,婚礼仪式本身传递着丰富的隐喻、象征意义、文化心态、价值规范等信息。在婚礼仪式传播过程中还伴随着大量的人际传播与群体传播现象,同时婚礼仪式也构建了一个“信息场域”,为乡民创造了一个广阔的交流平台,形成了一个公共舆论空间和情感共享区域。

其次,中原农村婚俗在 1980—2015 年期间深受时代背景、文化因素、媒介因素、个人观念的影响,发生了较大的变化。改革初期的“父母之命,媒妁之言”演变成为子女自主自愿;议婚与媒人由必要到弱化发展;婚礼形式与内容由传统向多元化发展;婚宴厨师以及打杂由乡村人情式帮忙转向专门雇佣人员;婚宴的桌椅餐具由向邻里转借到向饭店租借;婚俗中一些愚昧、落后的习俗被逐渐摒弃向文明健康化发展;甚至有些环节中神圣、严肃、规整的仪式向现代娱乐、低俗化过渡等等现象,都对婚俗自身的传播和对农村社会有着深远的影响。

虽然婚俗变迁对农村社会人际交往、文化传承、社会建构发挥着重要作用,但是农村年轻的一代传统观念越来越淡薄,他们对于婚俗中各种繁复的子仪式和其中象征的内涵不以为然。例如婚礼仪式由神圣性朝着娱乐化发展,以前严整的拜天地仪式被简化,肃穆的祭祖仪式被省略,迎娶过程中路遇不吉祥之物也不再采取措施辟邪,其间的各种隐喻和象征意义被现代人摒弃或是重新诠释。以上种种现象引发笔者担忧和反思:传统婚俗会逐渐消亡么?婚礼仪式在社会变迁中会衍生出哪些新仪式?这些新仪式又有哪些传播特性?仪式传播在乡民眼中到底扮演着何种角色?笔者仍然在观察探索中,也希望基于目前的研究能够抛砖引玉。

参考文献(略)