第 1 章 总论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

近年来,我国的经济建设成就突出。经济保持中高速增长,2019 年国内生产总值达到 99.09 万亿元,稳居世界第二;经济结构不断优化,数字经济等新兴产业蓬勃发展;对外开放体制逐步健全,对外贸易、对外投资、外汇储备稳居世界前列。此外,供给侧结构性改革稳步推进,农业现代化建设不断加强,“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带等区域协调发展战略成效显著,创新驱动成果颇丰。但与此同时,发展不平衡、不充分的问题也愈加显现。十九大报告明确指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。我国收入差距持续处于高位的总体趋势已获得大多数学者的认同(万广华,2006;陈斌开和曹文举,2013;赵展慧,2015;李实,2018),且城乡收入差距是不平等的主要因素(林毅夫等,1998;Kanbur et al,1999;陈宗胜和周云波,2002;王少平和欧阳志刚,2008;Xie et al,2014;Molero Simarro,2016;刘伟等,2019;张延群和万海远,2019)。国家统计局数据显示,从 2006年到 2018 年,农民居民人均纯收入(2013 年起为农村居民人均可支配收入)从3587 元增长到 14617 元,城镇居民人均可支配收入从 11759 增长到 39251 元,收入的绝对差额由 8172 元上涨到 24634 元,增加了 16462 元,城乡收入之比虽由 3.28下降到 2.69,但仍然远高于国际 1.5 的平均水平,若再将城镇居民所享受的各种福利,如公费医疗、住房补贴等纳入考核,城乡收入差距势必还会更大。城乡收入的巨大差距,不仅会制约劳动力质量的提升、降低居民消费总量,还会损害社会的公平公正、引发系列不稳定因素,这些影响又会对经济的进一步增长与发展造成阻碍。总之,城乡收入差距已成为制约中国经济平衡发展和充分发展的一大障碍。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

近年来,我国的经济建设成就突出。经济保持中高速增长,2019 年国内生产总值达到 99.09 万亿元,稳居世界第二;经济结构不断优化,数字经济等新兴产业蓬勃发展;对外开放体制逐步健全,对外贸易、对外投资、外汇储备稳居世界前列。此外,供给侧结构性改革稳步推进,农业现代化建设不断加强,“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带等区域协调发展战略成效显著,创新驱动成果颇丰。但与此同时,发展不平衡、不充分的问题也愈加显现。十九大报告明确指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。我国收入差距持续处于高位的总体趋势已获得大多数学者的认同(万广华,2006;陈斌开和曹文举,2013;赵展慧,2015;李实,2018),且城乡收入差距是不平等的主要因素(林毅夫等,1998;Kanbur et al,1999;陈宗胜和周云波,2002;王少平和欧阳志刚,2008;Xie et al,2014;Molero Simarro,2016;刘伟等,2019;张延群和万海远,2019)。国家统计局数据显示,从 2006年到 2018 年,农民居民人均纯收入(2013 年起为农村居民人均可支配收入)从3587 元增长到 14617 元,城镇居民人均可支配收入从 11759 增长到 39251 元,收入的绝对差额由 8172 元上涨到 24634 元,增加了 16462 元,城乡收入之比虽由 3.28下降到 2.69,但仍然远高于国际 1.5 的平均水平,若再将城镇居民所享受的各种福利,如公费医疗、住房补贴等纳入考核,城乡收入差距势必还会更大。城乡收入的巨大差距,不仅会制约劳动力质量的提升、降低居民消费总量,还会损害社会的公平公正、引发系列不稳定因素,这些影响又会对经济的进一步增长与发展造成阻碍。总之,城乡收入差距已成为制约中国经济平衡发展和充分发展的一大障碍。

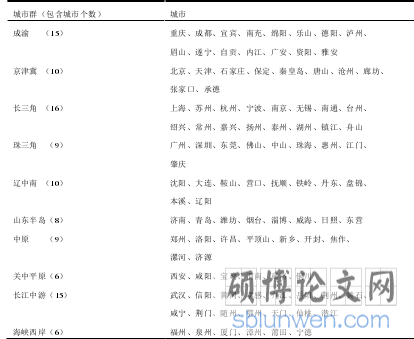

由此,十三五规划明确指出“要坚持以人的城镇化为核心、以城市群①为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障,提高社会主义新农村建设水平,努力缩小城乡发展差距,推进城乡发展一体化。”伴随全球化、城镇化的不断推进,城市的地位和角色越来越重要,城市群也将成为未来我国经济发展、先进生产要素集聚和参与国际竞争的核心区(李佳洺等,2016)。习近平总书记在主持中共中央政治局第四十次集体学习中强调了“金融活,经济活;金融稳,经济稳”。可以看出,金融不仅是现代经济的核心和推动经济社会发展的重要力量,也是宏观调控的重要工具和实现资源合理配置、推动经济社会平稳发展的重要保障。城市是金融天然的空间载体,金融作为经济运行的基础资源,是调节社会收入再分配的重要工具,金融集聚作为金融资源的一种重要组织形式以及未来金融发展的重要形态,其发展形式与城市群的形成不谋而合(陈明华等,2016)。因此,在这样的现实背景下,城乡收入差距问题值得继续深入研究,而结合城市群样本来研究金融集聚对城乡收入差距的影响效应也符合现代经济社会的城市集群发展和金融的集聚发展趋势。

...........................

1.2 国内外研究现状与评述

1.2.1 关于金融集聚的研究现状

随着金融全球化和经济一体化的发展趋势,金融出现了集聚发展现象,金融活动和金融机构开始向金融中心聚集。国内在北京、上海、武汉等出现了金融街,国际上也形成了纽约、伦敦、法兰克福和东京等金融中心。金融资源的空间集聚现象已经得到了 Gehrig(1998)、李林等(2011)、于斌斌(2017)等学者的证实。金融集聚既是一个过程,又是一个状态或结果。过程是指通过金融资源与地域条件协调、配置、组合的时空动态变化,金融产业成长、发展,进而在一定地域空间生成金融地域密集系统的变化过程。状态和结果是指经过上述过程,达到一定规模和密集程度的金融产品、工具、机制、制度、法规、政策文化在一定地域空间有机结合的现象和状态(黄解宇和杨再斌,2006)。金融集聚的过程不仅可以完善金融体系、优化金融结构,而且有利于促进金融资源同其他经济要素实现协调发展、融合发展(王弓和叶蜀君,2016)。

1.2 国内外研究现状与评述

1.2.1 关于金融集聚的研究现状

随着金融全球化和经济一体化的发展趋势,金融出现了集聚发展现象,金融活动和金融机构开始向金融中心聚集。国内在北京、上海、武汉等出现了金融街,国际上也形成了纽约、伦敦、法兰克福和东京等金融中心。金融资源的空间集聚现象已经得到了 Gehrig(1998)、李林等(2011)、于斌斌(2017)等学者的证实。金融集聚既是一个过程,又是一个状态或结果。过程是指通过金融资源与地域条件协调、配置、组合的时空动态变化,金融产业成长、发展,进而在一定地域空间生成金融地域密集系统的变化过程。状态和结果是指经过上述过程,达到一定规模和密集程度的金融产品、工具、机制、制度、法规、政策文化在一定地域空间有机结合的现象和状态(黄解宇和杨再斌,2006)。金融集聚的过程不仅可以完善金融体系、优化金融结构,而且有利于促进金融资源同其他经济要素实现协调发展、融合发展(王弓和叶蜀君,2016)。

演进特征及其产生的影响效应等方面。国外学者多是从产生金融集聚的原因着手,Kindleberger(1973)和 Arthur(1994)的规模经济理论和路径依赖模型认为,当众多金融机构开始在某一区域进行集聚时,在外部规模经济效应的驱使下,更多的金融机构将参与到集聚过程中来,此时金融集聚的规模递增效应可以促进行业收益的增加,从而又将这些金融机构和金融资源锁定在这一区域。Audretsch & Feldman(1996)和 Zhao(2003)的信息不对称理论和信息腹地理论从金融地理学的视角指出对标准化信息的需求是金融集聚的主要动因,金融集聚通过实现集聚区域的信息共享而达到缩减集聚区域内金融机构间时空距离的效果,金融机构通过向集聚区这个信息中心聚集而希望缩小来自地理空间差异的约束。Davis(1988)在企业选址理论的基础上认为金融企业在区位选择时要考虑资金的供给及产品的需求,包括生产要素的供给以及对金融服务的需求等。Naresh & Gary(2001)认为,从供给看,金融集聚有利于获得专业人才和劳动力支撑并提供专业化服务,有利于金融机构之间的交流和支持性服务。从需求看,金融集聚有利于通过进入著名的集聚区而提高知名度与声誉,减少金融机构与客户之间的信息不对称性,从而减少逆向选择和道德风险,维护与客户的长期良好关系。此外,居民的收入层级、金融素养、信息溢出效应、政府直接干预、市场进入限制、高素质的专业人才、新知识的获取和创新等也均是影响金融集聚的重要因素。

.............................

第 2 章 概念界定与理论基础

2.1 相关概念界定

2.1.1 金融集聚

(一)金融集聚的基本内涵

金融集聚是从产业集聚衍生而来的一个概念。产业集聚是指相同产业中的机构或者企业在区位空间上不断发展集聚的过程。集聚活动是基于地理空间上的发展流动,通过促进集聚区域内资源的不断流动,从而实现有限资源的优化配置。金融集聚是指金融类机构或者企业在某一特定的地理空间形成聚集的现象,最终达到金融效率优化和金融资本聚集发展的结果,并会伴随集聚的不断发展加强而产生出辐射效应,影响周边区域。

金融集聚同时具有静态和动态两个层面的含义。从动态角度看,金融集聚是一个运动过程,即在特定条件下,金融要素资源会向某一特定区域流动,这一特定区域通常拥有一定的经济、地理、基础设施、政策、文化等优势,进而有利于其发展成为具有一定集中度和规模性的金融集聚发展区域。这一动态流动过程可以促进资源的优化配置,有利于实现区域内的资源共享,提升资源的利用效率。从静态角度看,金融集聚是一个运动结果,即在一定条件下,金融要素和资源、金融及其相关机构在空间上不断的集中和靠拢,最终在该区域达到一定的规模而形成金融集聚区,产生出规模经济效益。总之,金融集聚即通过金融机构与部门、金融产品与工具、金融制度与信息、金融人才与市场、金融文化等所有金融要素与资源的流动而形成集中聚合的过程和状态,是金融发展的一个必然阶段。在世界经济一体化的现状下,金融市场高效发展,资本极速流动,金融集聚现象普遍出现。

.............................

第 2 章 概念界定与理论基础

2.1 相关概念界定

2.1.1 金融集聚

(一)金融集聚的基本内涵

金融集聚是从产业集聚衍生而来的一个概念。产业集聚是指相同产业中的机构或者企业在区位空间上不断发展集聚的过程。集聚活动是基于地理空间上的发展流动,通过促进集聚区域内资源的不断流动,从而实现有限资源的优化配置。金融集聚是指金融类机构或者企业在某一特定的地理空间形成聚集的现象,最终达到金融效率优化和金融资本聚集发展的结果,并会伴随集聚的不断发展加强而产生出辐射效应,影响周边区域。

金融集聚同时具有静态和动态两个层面的含义。从动态角度看,金融集聚是一个运动过程,即在特定条件下,金融要素资源会向某一特定区域流动,这一特定区域通常拥有一定的经济、地理、基础设施、政策、文化等优势,进而有利于其发展成为具有一定集中度和规模性的金融集聚发展区域。这一动态流动过程可以促进资源的优化配置,有利于实现区域内的资源共享,提升资源的利用效率。从静态角度看,金融集聚是一个运动结果,即在一定条件下,金融要素和资源、金融及其相关机构在空间上不断的集中和靠拢,最终在该区域达到一定的规模而形成金融集聚区,产生出规模经济效益。总之,金融集聚即通过金融机构与部门、金融产品与工具、金融制度与信息、金融人才与市场、金融文化等所有金融要素与资源的流动而形成集中聚合的过程和状态,是金融发展的一个必然阶段。在世界经济一体化的现状下,金融市场高效发展,资本极速流动,金融集聚现象普遍出现。

(二)金融集聚的度量方法

目前关于金融集聚的测度方法有多种,许多学者持有各不相同的观点,主要可以分为指标体系评估法和集聚指数评估法。指标体系评估法是指通过分析、选取和建立适宜的金融指标体系,运用不同的评估方法度量研究对象的金融集聚综合水平,如马丹利用主成分分析法构造了一种测度金融集聚水平的指标体系,并实证检验了其是否可行。而集聚指数评估法,则是主要参照产业集聚的度量方法,

目前关于金融集聚的测度方法有多种,许多学者持有各不相同的观点,主要可以分为指标体系评估法和集聚指数评估法。指标体系评估法是指通过分析、选取和建立适宜的金融指标体系,运用不同的评估方法度量研究对象的金融集聚综合水平,如马丹利用主成分分析法构造了一种测度金融集聚水平的指标体系,并实证检验了其是否可行。而集聚指数评估法,则是主要参照产业集聚的度量方法,

借鉴产业集聚的相关指标经过相应的变形来进行金融集聚程度度量,包括区位熵、赫希曼指数、基尼系数等。基于城市数据的可得性,本文选取区位熵指数作为金融集聚的测度指标。

.........................

2.2 相关理论借鉴

对现有相关研究理论的回顾与借鉴是整个研究过程的重要组成部分之一,本章主要就与本研究密切联系的金融集聚理论、收入分配理论和城乡二元结构理论进行回顾与借鉴,旨在形成本研究重要的逻辑起点与理论认知框架并为后文的实证研究建立基础。

对于金融集聚理论,根据不同时代下集聚理论的发展演进,将与本研究密切相关的金融地理学理论、产业集聚理论和规模经济理论进行归纳阐述;以学科背景为划分依据,将收入分配理论按马克思主义经济学收入分配理论和发展经济学收入分配理论展开论述;结合现阶段基本国情,将城乡二元结构理论分别从城乡二元金融结构理论和城乡二元经济结构理论两个方面进行阐述。

2.2.1 金融集聚理论

(一)金融地理学理论

金融地理学理论的研究起源于二十世纪五十年代,是经济地理学的重要分支之一。金融地理学理论的研究渊源来自新经济地理学理论,在对金融的研究中创造性地引入了距离、空间、地理位置等因素,同时还考虑了因地理区位因素所造成的其他因素差异的影响。Harvey(1982)在《资本的局限》中通过参考借鉴《资本论》中马克思的相关理论,深入探讨了资本主义生产的地理过程,对马克思相关理论中地理和空间层面的欠缺和忽视进行了补充说明,明确了资本运动和积累的前提之一是空间发展的不平衡性,创造性地提出要通过了解金融系统的动态学来了解资本主义制度的空间性和动态性。

经济活动的空间集聚在金融学上表现为金融活动的空间集聚,作为金融地理学研究对象的金融机构,其在地理空间上的集聚现状、集聚发展过程及产生的集聚效应就是金融地理学研究的主要内容。金融地理学在研究中不仅考虑了距离、空间、区位等地理性因素的影响,还考虑了因以上地理因素对其他因素的直接影响,比如因地理因素而造成的不同地区的经济、文化、社会、制度的差异,但认为对金融交易影响最大的因素是物理距离。此外,金融地理学中的信息流理论认为能否集聚发展成为金融中心的一个决定性影响因素是信息流,“信息外部性”、“信息腹地”、“路径依赖”和“不对称信息”是影响金融集聚和决定金融中心形成的主要因素,其中,“路径依赖”和“信息外部性”有助于金融中心的形成,而“信息腹地”和“不对称信息”则不利于金融中心的形成。

..............................

.........................

2.2 相关理论借鉴

对现有相关研究理论的回顾与借鉴是整个研究过程的重要组成部分之一,本章主要就与本研究密切联系的金融集聚理论、收入分配理论和城乡二元结构理论进行回顾与借鉴,旨在形成本研究重要的逻辑起点与理论认知框架并为后文的实证研究建立基础。

对于金融集聚理论,根据不同时代下集聚理论的发展演进,将与本研究密切相关的金融地理学理论、产业集聚理论和规模经济理论进行归纳阐述;以学科背景为划分依据,将收入分配理论按马克思主义经济学收入分配理论和发展经济学收入分配理论展开论述;结合现阶段基本国情,将城乡二元结构理论分别从城乡二元金融结构理论和城乡二元经济结构理论两个方面进行阐述。

2.2.1 金融集聚理论

(一)金融地理学理论

金融地理学理论的研究起源于二十世纪五十年代,是经济地理学的重要分支之一。金融地理学理论的研究渊源来自新经济地理学理论,在对金融的研究中创造性地引入了距离、空间、地理位置等因素,同时还考虑了因地理区位因素所造成的其他因素差异的影响。Harvey(1982)在《资本的局限》中通过参考借鉴《资本论》中马克思的相关理论,深入探讨了资本主义生产的地理过程,对马克思相关理论中地理和空间层面的欠缺和忽视进行了补充说明,明确了资本运动和积累的前提之一是空间发展的不平衡性,创造性地提出要通过了解金融系统的动态学来了解资本主义制度的空间性和动态性。

经济活动的空间集聚在金融学上表现为金融活动的空间集聚,作为金融地理学研究对象的金融机构,其在地理空间上的集聚现状、集聚发展过程及产生的集聚效应就是金融地理学研究的主要内容。金融地理学在研究中不仅考虑了距离、空间、区位等地理性因素的影响,还考虑了因以上地理因素对其他因素的直接影响,比如因地理因素而造成的不同地区的经济、文化、社会、制度的差异,但认为对金融交易影响最大的因素是物理距离。此外,金融地理学中的信息流理论认为能否集聚发展成为金融中心的一个决定性影响因素是信息流,“信息外部性”、“信息腹地”、“路径依赖”和“不对称信息”是影响金融集聚和决定金融中心形成的主要因素,其中,“路径依赖”和“信息外部性”有助于金融中心的形成,而“信息腹地”和“不对称信息”则不利于金融中心的形成。

..............................

第 3 章 金融集聚影响城乡收入差距的理论分析 ......................... 23

3.1 金融集聚的动因 ...................................... 23

3.1.1 经济金融发展 ................................ 23

3.1.2 地理区位优势 ................................. 23

第 4 章 城市群金融集聚与城乡收入差距的现状分析 .................. 31

4.1 金融集聚现状分析 ........................................... 31

4.1.1 银行业集聚的现状特征 ............................... 31

4.1.2 证券业集聚的现状特征 .............................. 33

第 5 章 城市和城市群金融集聚对城乡收入差距的影响 .................. 39

5.1 实证设计 .................................. 39

5.1.1 方法选取与模型构建 ............................ 39

5.1.2 样本选择与数据来源 ................... 40

第 5 章 城市和城市群金融集聚对城乡收入差距的影响

5.1 实证设计

5.1.1 方法选取与模型构建

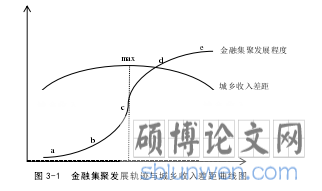

近年来,我国经济社会的发展取得了巨大进步,相同城市不同时期的人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平存在不同的特征,相同时期不同城市和城市群的人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平处于不同的阶段。理论分析也表明,金融集聚对城乡收入差距的影响存在明显的阶段性特征。因此,若使用固定参数分析法难以刻画出可能存在的非线性影响。

对于非线性问题的研究,经常使用的方法有加入两个变量的交互项、加入自变量的二次项、基于某一变量进行分组检验等,但都存在一些局限,如交乘项不能准确考察存在多个结构突变界点的情况,变量与其二次项往往存在高度共线性,分组检验的分组标准大多由人为设定,这些都可能会导致结构突变的估计结果有偏。

5.1 实证设计

5.1.1 方法选取与模型构建

近年来,我国经济社会的发展取得了巨大进步,相同城市不同时期的人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平存在不同的特征,相同时期不同城市和城市群的人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平处于不同的阶段。理论分析也表明,金融集聚对城乡收入差距的影响存在明显的阶段性特征。因此,若使用固定参数分析法难以刻画出可能存在的非线性影响。

对于非线性问题的研究,经常使用的方法有加入两个变量的交互项、加入自变量的二次项、基于某一变量进行分组检验等,但都存在一些局限,如交乘项不能准确考察存在多个结构突变界点的情况,变量与其二次项往往存在高度共线性,分组检验的分组标准大多由人为设定,这些都可能会导致结构突变的估计结果有偏。

而用门槛模型来研究非线性问题时则可以较好地规避以上问题,门槛模型能够根据数据自身特征找出样本基于某一因素结构突变的一个或多个界点。因此,本文借鉴 Hansen(2000)的方法,构建城乡收入差距的门槛计量模型,考察以人力资本水平(RC)、城镇化水平(UR)和经济发展水平(FZ)三个因素为门槛变量时,银行业集聚(B)、证券业集聚(S)和保险业集聚(IN)影响城乡收入差距(gap)的门槛效应。

...............................

6.1 研究结论

本文基于门槛效应模型,从人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平三个角度考察了银行业集聚、证券业集聚和保险业集聚对十大城市群和 65 个样本城市城乡收入差距的影响效应。得出如下结论:

(1)金融集聚对城乡收入差距的影响的确表现出非线性特征,存在基于人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平三个变量的门槛效应,说明金融集聚对城乡收入差距的作用效应会受到人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平的影响。其中,银行业和保险业存在基于人力资本水平和经济发展水平的双门槛效应,存在基于城镇化水平的单门槛效应;证券业存在基于人力资本水平和经济发展水平的单门槛效应。

(2)银行业、证券业和保险业集聚基于三个门槛变量下对城乡收入差距的影响效应随着门槛的跨越均由正向扩大转变为负向缩小,即银行业、证券业和保险业集聚对城乡收入差距的缩小效应要随着相应门槛值的跨越才能逐渐体现出来。因此,要想发挥出金融集聚对城乡收入差距的负向缩小作用,首先要提升各城市和城市群在这三个方面的发展水平,以保障其跨越相应的门槛值而进入可以发挥出缩小作用的区间。

(3)证券业集聚在较低的人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平下就可以发挥出对城乡收入差距的负向缩小作用;保险业对城乡收入差距的影响存在一段作用不显著的区间;银行业集聚在经济发展水平跨越一定的门槛值后,对城乡收入差距的影响不再显著。因此,当各城市和城市群人力资本水平、城镇化水平和经济发展水平处于不同阶段时,应权衡银行、证券和保险业集聚对城乡收入差距的影响效应,选择能够缩小城乡收入差距的行业集聚,以准确、充分的发挥出其对城乡收入差距的缩小作用。

(4)以经济发展水平作为门槛时,可以看出伴随经济的发展,银行业集聚对城乡收入差距的影响越来越不显著,当人均实际 GDP 跨越 0.3039(50876.25 元)的门槛值后,银行业集聚对于城乡收入差距的影响甚至不再显著。因此,在经济发展过程中应逐渐重视证券业和保险业集聚对城乡收入差距的缩小作用,这与我国最近两次的金融工作会议中提出的“加强资本市场和保险市场建设,推动金融市场协调发展”(2012 年)和“要把直接融资放在更重要位置,增强资本市场服务实体经济能力;拓展保险市场的风险保障功能,促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能”(2017 年)的政策意图相符。

参考文献(略)